さくや(@sakuyakonoha77)です。

突然ですが、私は高校生の頃から包丁を研ぎ続けています。最近では鑿や鉋も研ぐようになりましたが、いつも悩どうやって砥石を固定するかで悩み続けてきました。

雑巾にのせてみたり、ゴムシートを試してみたり、かんたんな砥石台を作ってみたりもしましたが満足することができず。結局、自分の理想の砥石台を設計して自作することにしました。

この記事では市販されている砥石台をタイプ別に紹介しつつ、理想の砥石台の作り方も説明します。

ぜひ自分の研ぎにぴったりの砥石を見つけてください。もし見つからない場合は自分でつくってしまいましょう!

【主な材料】

- ラワンベニヤ合板、針葉樹合板、コンパネなど

- 蝶ネジ&ボルト&座金(ステンレス推奨)

- SPF 2x4材など(脚用)

- WATOCOオイル(お好みで)

【主な道具】

- 電動ドリルドライバ(インパクトドライバーでもOK)

- ノコギリ

- 鑿&金づち ※なくても可

- 作業台&クランプ

砥石台(研ぎ台)とは

砥石台とは、刃物を研ぐときに砥石が動かないように固定するための道具です。

刃物を研ぐときには砥石が動かないことが非常に重要です。どんなに刃先に意識を集中できたとしても、砥石そのものがぐらぐら動くようでは正確な研ぎはできません。

刃物を研ぐときに雑巾を下敷きにしている方は多いと思います。私もその方法で長年やってきましたが、面直し(砥石の表面を平らにすること)のときには砥石が動いてしまいやりづらさを感じていました。

面直しについてはこちらの記事の中で詳しく紹介しています。ぜひ読んでみてください。

-

砥石の面直しにはダイヤモンド砥石がおすすめ ~平面の確認方法と注意点も詳しく解説

続きを見る

色々試した結果、砥石をしっかり固定するための砥石台(研ぎ台)あった方がいいという結論に落ち着きました。しかも、気兼ねなく水を使えるようにシンクに固定できるものが理想です。

そこで私が考えたことは二つ。市販品を買うか、自分で作るかです。

市販品の砥石台(研ぎ台)

砥石台(研ぎ台)は様々なものが市販されています。自作が手間であれば、市販品の中から自分に合ったものを購入するのがおすすめです。

底面がゴムの置くだけ砥石台

一般的に出回っているのは、砥石を前後で挟み込み、底面にゴムの滑り止めがついているタイプです。ホームセンターでも販売されているので見かけたことがある方も多いかと思います。

しかしこの砥石台は、台そのものを固定することが難しいという欠点があります。

たとえどんな材質であったとしても『置くだけ』の砥石台はどうしても動きます。特に砥石の面直し、鑿や鉋の裏押しをするときには心もとないかもしれません。

このゴム台を固定するための台を自作している方もいます。

包丁を研ぐだけであればこのタイプの砥石台でも十分に役立ちます。包丁オンリーで考えている方にはお勧めです。

シンク固定式の砥石台

シンクに固定できて、比較的安価に購入できるのがこのブリッジタイプです。

この砥石台の良いところは、シンクの上で使えるため水をジャバジャバかけても足元が水浸しにならないことです。台所で包丁を研ぐ方は、台所を汚さずに済みますので家族に怒られません(笑)。

砥石をしっかり固定したくて、かつ台所を汚したくない方はこういうタイプを選ぶのがお勧めです。

心配なのは砥石台自体が錆びないか、そして砥石台自体がしっかりしているか(剛性があるか)という点ですね。

シンク固定式、総ステンレス製の砥石台

藤寅工業が製造販売している『TOJIRO PRO 砥石固定台』は、性能的には申し分なく最高ランクの砥石台と言うことができます。さすが、新潟燕三条のメーカーですね。

シンクに固定可能で、砥石を前後のストッパーで挟み込む構造。総ステンレス製のため汚れ・サビに強く、構造的に剛性も心配なさそうです。

唯一残念なのは非常に高価であること‥。質の良さを考えればやむを得ないとは思います。

お金を出してもいいから、しっかりした良い砥石台が欲しいという方であればこちらがお勧めです。

自作の砥石台(過去作)

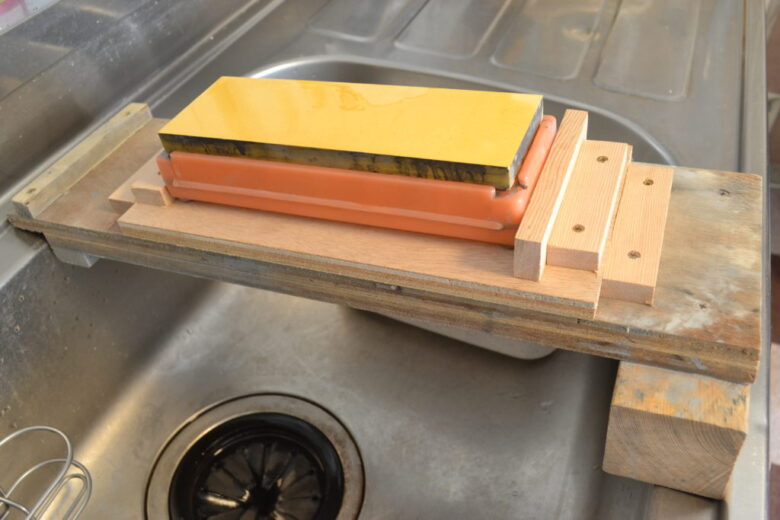

実は私は、以前から簡易的なシンク固定式砥石台を自作して使っていました。

見ての通り、ベニヤ合板にシンク固定用の脚とストッパーを付けただけのものです。

これはこれで使いやすかったのですが、砥石を一方向(前のみ)にしか固定できない欠点がありました。

研ぐだけならばさほど問題は無かったのですが、面直しの時など砥石同士をこすり合わせると砥石が前後に動いてしまうため非常に苦労しました。

そして、それを改善しようとしたのがこちらです。

この砥石台は、砥石を前後二方向に動かないよう固定することができます。

しかしそれと引き換えに、決まったサイズの砥石しか使えなくなってしまいました。

アダプターを使うことで数種類の大きさの砥石には対応できるのですが・・

それでもたかが数種類です。砥石の数が増えたとき、いくつものアダプターを作るのが馬鹿らしくなって早々に諦めました・・。

やはり理想砥石台が欲しいなら、即席の台ではなく、ちゃんと設計をして作った方がいいですよね。

どんなサイズの砥石でもガッチリ固定できて、自分の家のシンクにぴったりで、剛性もあり、錆びることもない砥石台を作ってみたいと思います。

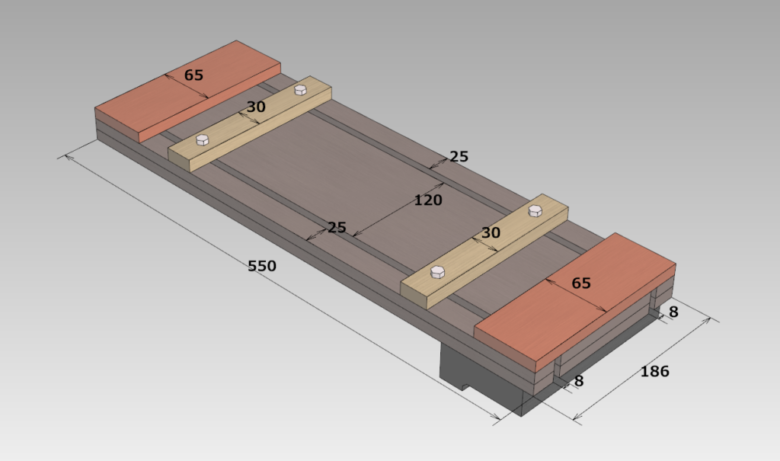

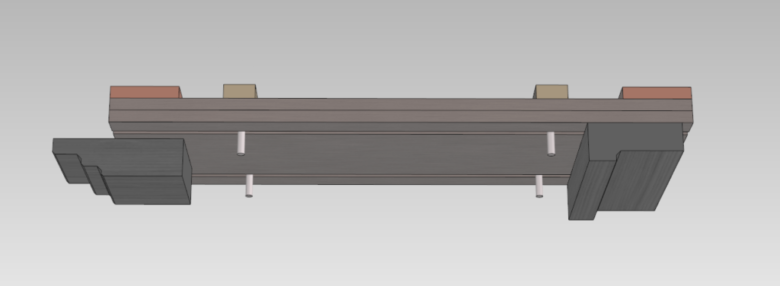

砥石台(研ぎ台)の設計図

さっそく砥石台の設計図の紹介です。例によってcaDIY3Dで作成しました。

-

caDIY3Dの機能と使い方 ~DIY初心者向け設計図・木取り図作成ソフト

続きを見る

設計図では寸法を入れていますが、これはあくまで参考値です。実際は自宅のシンクに合わせてサイズを調整してください。(ちなみに上の設計図は私が父のために作成したときのもので、奥行きが規格外の大きさになっています。豪邸というわけじゃないですよ、田舎なだけです(笑))

砥石台本体は合板2枚を重ねて作成します。厚さ12mm合板の2枚重ねなので、どんなに押してもビクともしない剛性が確保できます。

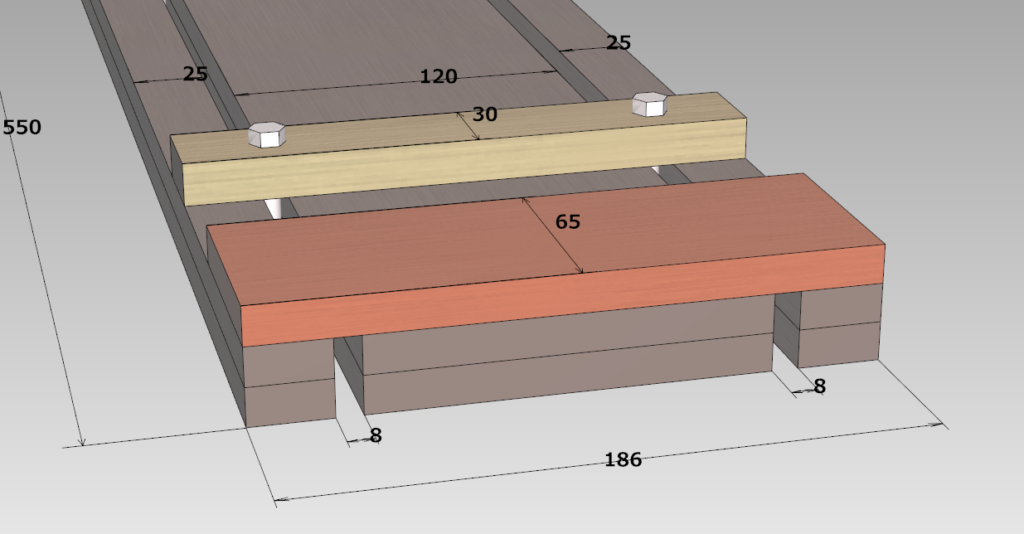

そして台の左右にある溝と、前後のストッパーが特徴です。ストッパーは裏から蝶ネジで締める仕組みですが、実はほとんど締め付ける必要がありません。木材は濡れると滑らなくなるため、ほんのすこし締め付けるだけで十分です。

なお、水周りで使用するものなので板は耐水性のあるものを使用してください。ベニヤ合板やコンパネであれば問題ありません。

また、金具はすべてステンレスで統一するようにしてください。ちなみにビスはステンレスでなくとも問題ありません。

そして台座裏面の『脚』は自宅のシンクに合わせて作成します。そうすることで砥石台をシンクにしっかり固定できます。

脚の形状はシンクの縁に合わせて段欠きや曲面加工できればベストですが、加工が難しい場合は前後二本の角材を下駄のように取り付けるだけでも十分です。

.png)

砥石台の溝は、使用するボルトの幅よりわずかに大きめにする必要があります

そしてその溝幅を固定するために横向きの木材(オレンジ色)を打ち付けています。

砥石台の作り方

安価で頑丈な台の作り方

まず同じ大きさの合板を二枚用意します。今回はホームセンターの端材コーナーで買った厚さ12mmのベニヤ合板から、二枚を切り出して使いました。

この合板を同じ長さ(550mm)で切って2枚にして、片側にボンドを塗って張り合わせます。

ベニヤ合板はボンドを塗ると反るので、クランプを使ってしっかりと圧着します。

1日放置して完全に接着できたら、張り合わせた合板から幅25mmの細長い材料を2本切り出します。

ちなみに、ここでは自作の『直角切りジグ』をひっくり返して、マグネットのみ利用して直線切りガイドにしています。

-

ノコギリで木材を直角に切る方法 ~高精度なノコギリガイドの作り方

続きを見る

もっと簡単に

ベニヤ合板をノコギリで切るのはなかなかに時間がかかります。ホームセンターで合板を買うのであれば、あらかじめ細長い材料もカットしてもらうと簡単になります

シンクに固定するための脚を作成

この砥石台は台所のシンクに設置して使う予定です。そこで、シンクの縁にぴったりフィットする脚を2x4 SPF材で作ります。

まずは、シンクの手前側の縁で型取りをします。

ここで描く墨線はアバウトでも大丈夫です。少し小さめに墨付けしておき、あとで微調整したほうが失敗を少なくすることができます。

次に、墨線に合わせて加工します。加工方法は何でもOKですが、今回はノコギリと鑿で加工することにしました。

幅広の溝を作るために、ノコギリで縦の切り込みを入れます。ここでは縦引きをすることになりますので縦挽き用のノコギリが便利です。

あとは、鑿を使って溝を欠き取ります。木目方向に鑿を入れているので簡単に欠き取ることができます。

鑿を持っていない方は、3本組でも十分なので持っておくと重宝します。

同じようにして、奥側の脚も作ります。シンクの奥の縁が湾曲していたため、2x4 SPF材を縦に使って細い脚を作りました。これでも十分に安定します。

フリーサイズで砥石を固定できるストッパーの作り方

ストッパーと言っても、要はただの棒です。幅24mm~30mm程度の板材を使います。

後で作成する台の溝の位置と合うように穴あけ位置を決めて、8mmのドリルで穴を開けておきます。ここでは鉄工用ドリルを使っていますが、木工用ドリルでももちろん問題ありません。

なお、どこに穴を開ければよいかわからないときは、台を作った後で現物合わせで穴をあけても大丈夫です。

シンプルですが、ストッパーの加工はこれで終わり。あとはこの穴にボルトを通して、蝶ネジで締め付けるだけでストッパーになります。

以上ですべての材料の加工は完了です。このあとは組み立てと塗装になりますが、お好みで面取りやサンディングをしておきましょう。

組み立て

組み立てで気を付けるべきポイントは二つあります。

- 溝の幅は、ボルトがスムーズに動く幅を確保しておく

- シンクに固定する脚は、ガタつくことのないようにシンクにぴったりフィットする位置で固定する

この二つさえ気を付ければ、他は難しいことはありません。

まず中央の台と左右の細長い材料を、幅8mm~9mm程度の間隔をあけて並べ、その位置を保持するように横板をボンドで接着します。ここではビスはまだ打ちません。

ボンドが固まる前に溝に8mmのボルトを通して前後に動かしてください。ボルトがスムーズに動くように溝の幅を調整したら、あとは触らないようにしてそのまま接着します。

ボンドが固まったら、横板と台をビスでしっかり固定します。

次に前後二つの脚の取り付け位置を調整します。シンクに脚と台を乗せてみて、できるだけぐらつかない位置を決めてから脚を固定します。

オイル塗装で仕上げ

今回作成しているのは作業用の道具なので、本来塗装は必要ありません。塗装の有無は完全に好みの問題です。

私は汚れが付きにくく、目立ちにくくなるかと思いワトコオイルのエボニーで塗装しました。

調整可能ストッパーを取り付け

最後に、ボルトと蝶ネジ、ワッシャーを使ってストッパーを台に取り付けます。

ワッシャーは表面と裏面の両方に入れていますが、蝶ネジの側のみでもOKです。

これで、砥石台の完成です!お疲れさまでした!

この砥石台を使った刃物の研ぎ方は、こちらの記事で紹介しています。よければ読んでみてください。

-

西洋鉋は初心者にもおすすめ! ~購入方法、使い方、メンテナンス方法について

続きを見る

-

初心者のための鑿(のみ)の研ぎ方 ~研ぎガイド、砥石、裏押しについて

続きを見る

また、私が使っている砥石についてはこちらで詳しく紹介しています。

-

砥石の種類とおすすめ ~研ぎのゴールとアプローチ方法、目的に合った砥石の選び方を詳しく解説

続きを見る