さくや(@sakuyakonoha77)です。

刃物を使っていれば、避けて通れないのが砥石と研ぎですね。

一言に砥石と言ってもその種類は膨大で、なにを基準に選べばよいのかがわからない方も多いと思いのではないでしょうか。

それがわからないのは、研ぎとは何をするもので、何を目指すべきなのかがはっきりしないからだと思います。

この記事では、

- 刃物の研ぎで何を目指すべきなのか(研ぎのゴール)

- そのためにどのような方法があるのか(ゴールへのアプローチ方法)

の二つを詳しく説明しつつ、私が使っている砥石を紹介していきたいと思います。

砥石にはさまざまな種類があり、人によって好みや考え方が違うので一概に語るのは非常に難しいのですが、私の場合はこうしているという参考程度で読んでいただければ幸いです。

砥石と研ぎに悩んでいる方はぜひ参考にしてみて下さい!

研ぎのゴールとアプローチ方法

まず研ぎのゴールを明確にしておきましょう。

この記事では、私が普段使っている大工道具、たとえば鉋(かんな)、鑿(のみ)などをイメージして話を進めます。

理想の刃の形

.png)

まず上の図を見てみてください。これが片刃の刃物の基本的な形で、刃は二つの面によって作られています。

水平な面が『刃裏(はうら)』、その反対にあるナナメの面が『鎬面(しのぎめん)』、刃裏と鎬面が交わる部分が刃先です。

刃裏と鎬面が正確な平面であれば、それらが交わる刃先は直線となり、鋭く切れる刃物になります。

そして刃先の角度は小さければ切れ味がよくなる半面、刃こぼれしやすくなります。角度が大きければその逆です。

つまり刃裏が平面になっていない、鎬面が丸くなっている、あるいは刃裏と鎬面の角度が適切でない・・これらすべてが切れない原因です。

したがって、片刃の刃物を研ぐときには、次の三つがゴールとなります。

- 刃裏を研いで平面にする

- 鎬面を研いで平面にする

- 刃裏と鎬面の角度を適切に調整する

刃の先端だけ研げばよいのではなく、二つの平面を作ることが重要と覚えておいてください。

そして刃物を研いで平面にするためには、砥石自体が平面であることが重要になってきます。

丸まった砥石で刃物を研いで、刃が平面になるはずがないからね

そこで必須となるのが砥石の面直し(つらなおし)という作業です。面直しについてはこちらの記事で詳しく紹介していますので、あわせて読んでみてください。

顕微鏡を利用して、研ぎを評価し改善する

自己流で刃物を研いでいると、何度も何度も研いでいるのに、研ぎが上達しない・・と感じるときがあります。

私の場合、それは刃先の状態が見えていないことが原因でした。刃先を観察していなかったので、なにもわからずに研いでいたということです。

闇雲に試行錯誤するのは不毛ですから、まずは刃先の状態を可視化することが重要です。刃先を客観的に評価して、改善できるようにする必要があります。

そこで、顕微鏡を使って刃先を確認することをおすすめします。スマホを使って写真を撮ることも可能なので、研ぐたびに撮影して結果を残すこともできるようになります。

顕微鏡と言っても、ごく簡単なもので大丈夫です。私が使つかっているのはこちらです。

この顕微鏡はLED搭載を搭載しているため、刃先を明るく照らして観察することが可能です。倍率はx100~x200ですが、実際はx100があれば十分です。

西洋鉋の刃のように、鎬面の上に顕微鏡をセットすることが難しい場合は、このような治具を自作すると観察しやすくなります。

ちなみに和鉋の場合は、下の写真のように置いて観察すると安定します。

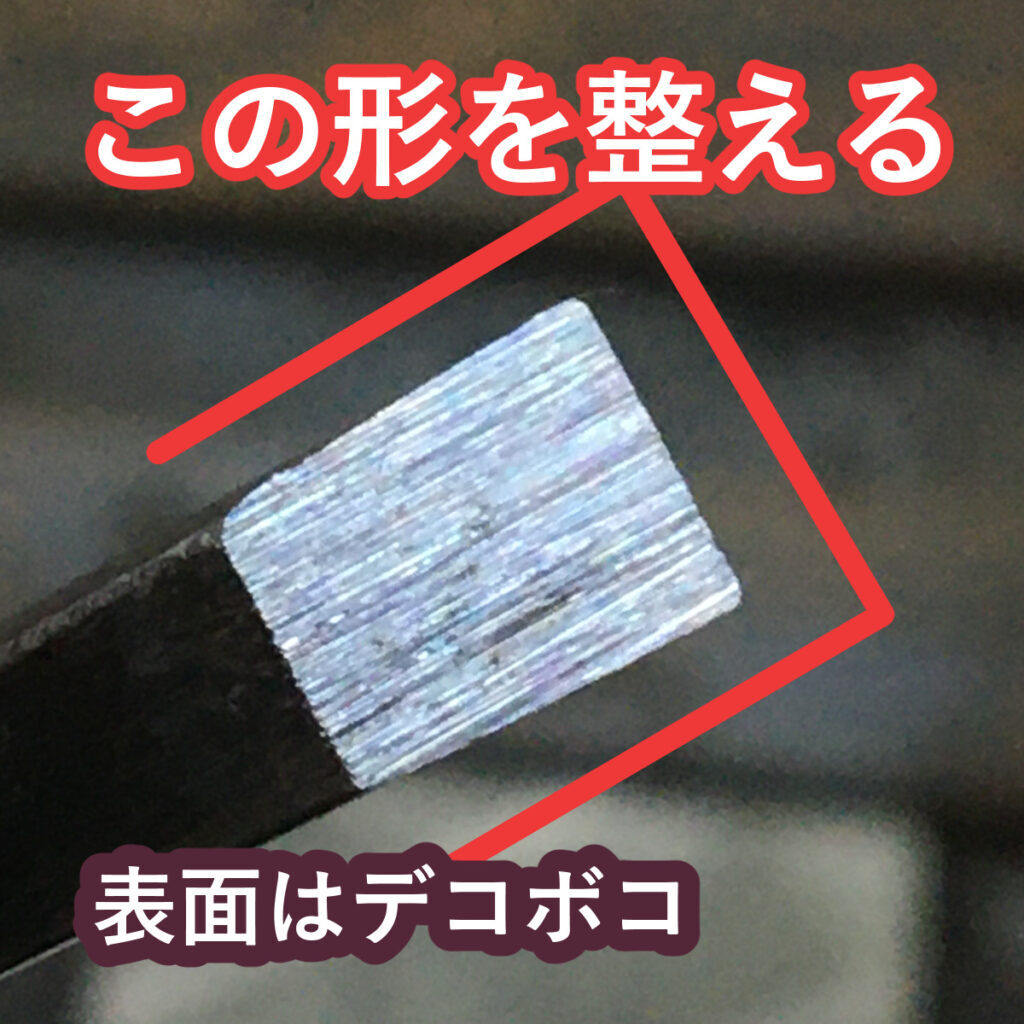

このように顕微鏡で観察すると、切れない刃物は刃先がボロボロであることがわかってきます。

.jpg)

研ぎ終わって喜んだのに、顕微鏡で見てみたら刃先がボロボロだったってこともある。いや、むしろそういうことの方が多いかも

自分の目も、手の感覚も、あてにはならないということね

このボロボロの状態を修正し、一直線のきれいな刃先を作るのが研ぎのゴールです。顕微鏡で観察しなければわからないことなので、ぜひ顕微鏡を傍らにおいて、観察しながら研ぎを繰り返して改善していってください。

それでは、具体的な砥石の話に入っていきます。まずは荒研ぎからです。

荒研ぎの目的と、おすすめの荒砥石

荒研ぎの目的

荒砥石は研ぎの最初の工程で使う砥石で、概ね#100~#800程度を使います。この砥石の目的は次の二つです。

- 刃の形を整える

- 刃の角度を決める

刃が欠けていたり、刃の角度がおかしくなっていたりしている刃物を正しい形に整形する、つまり切れ味以前の問題を解決するのが荒砥石です。

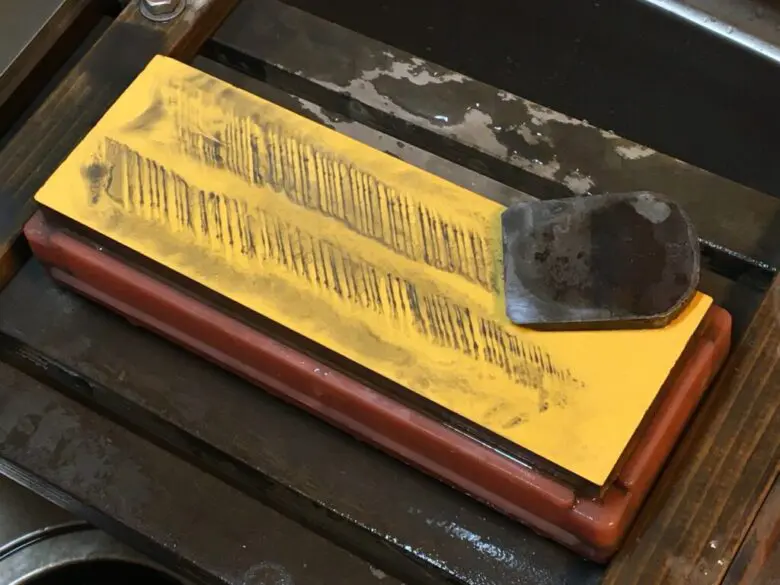

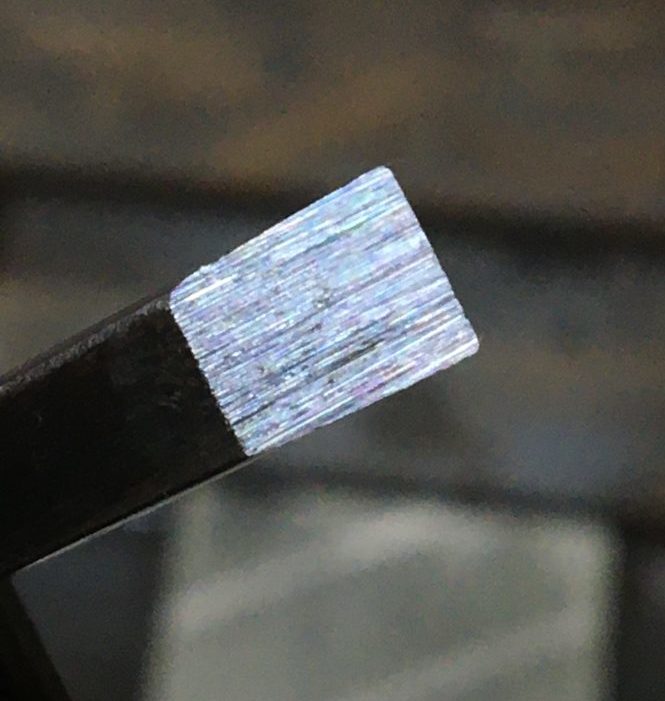

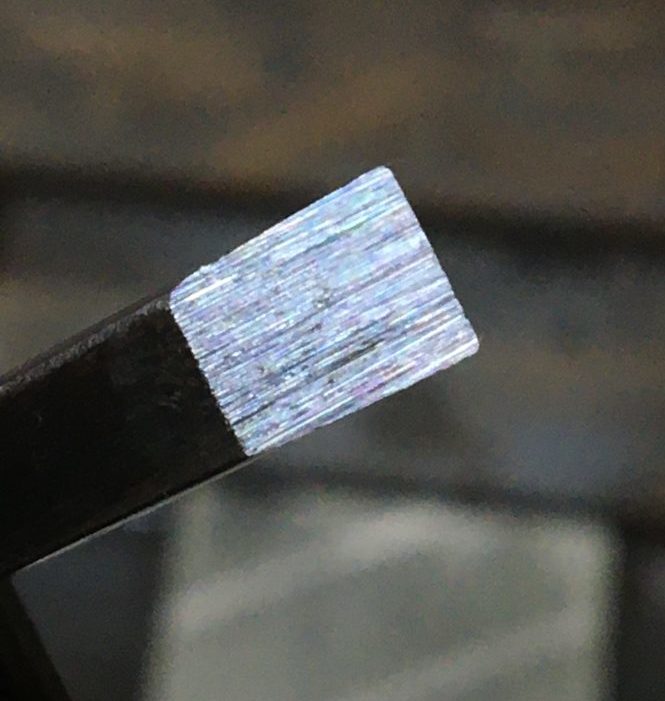

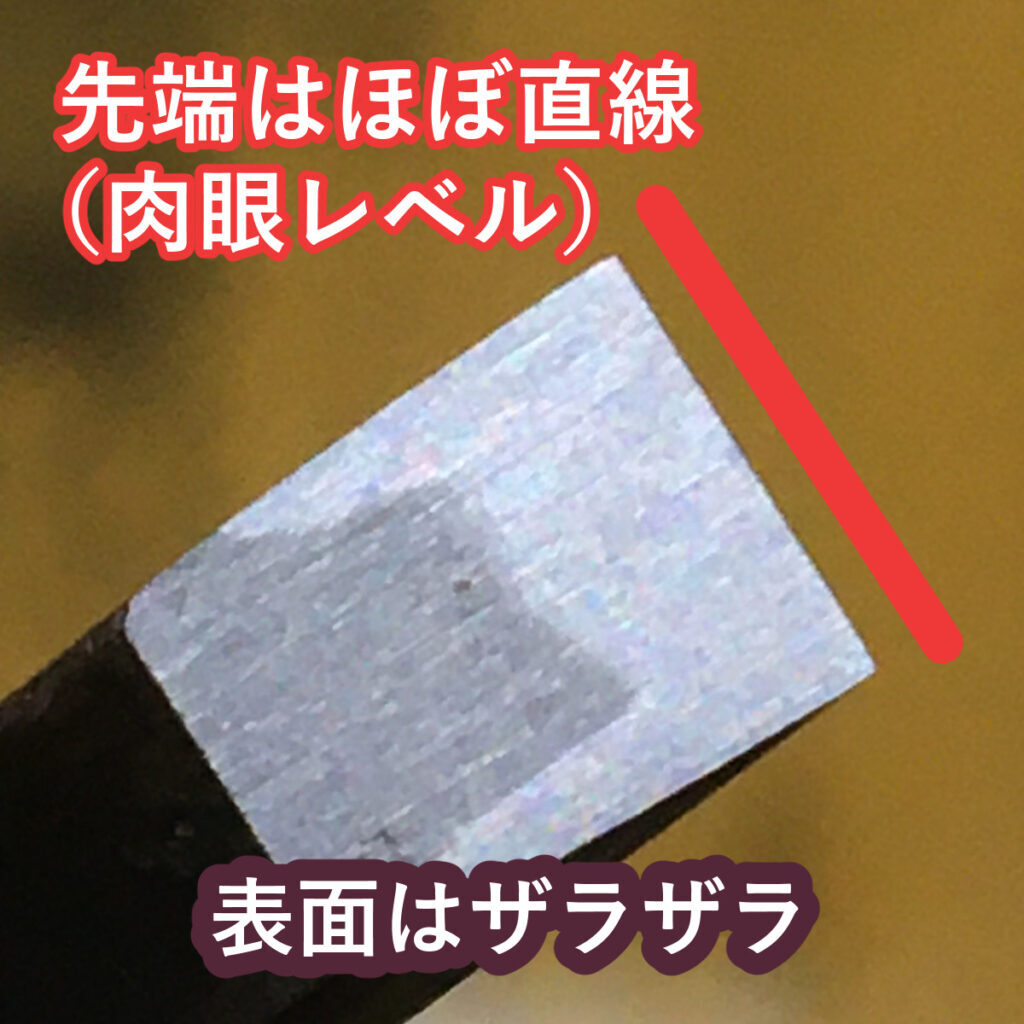

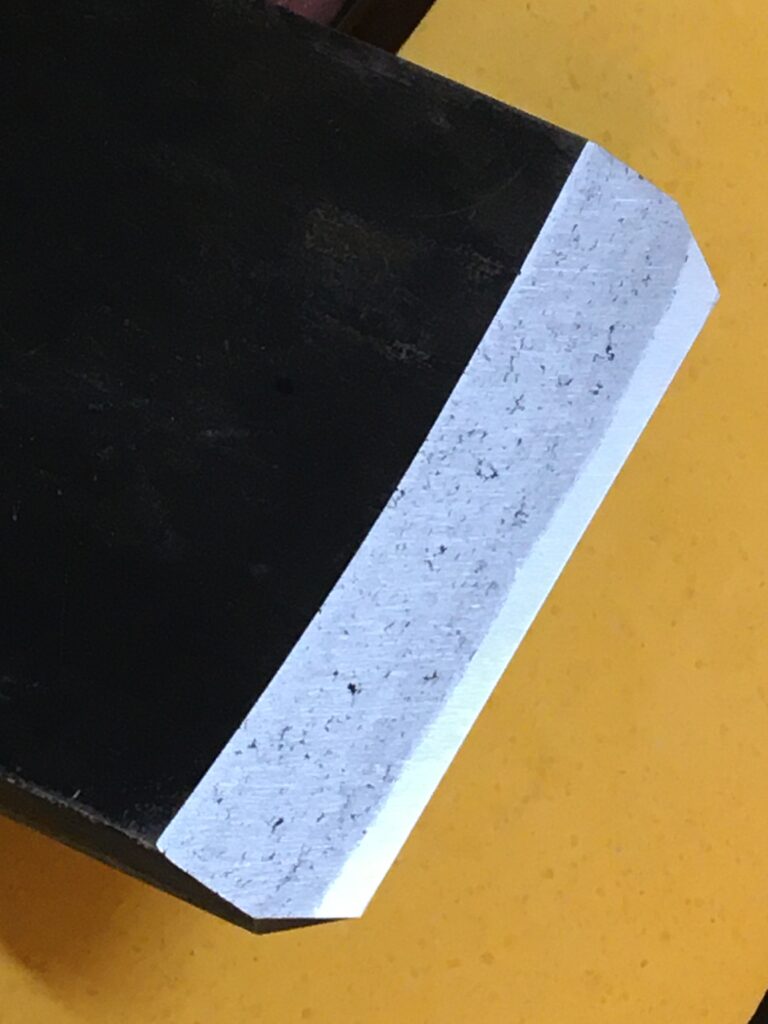

荒砥石で刃物を研いだ後は、下の写真のような状態になります。

表面はヘアライン状の深い傷がついていますが、鎬面はおおむね平らになり、刃の形も整っています。ここまで整形できれば荒研ぎはおしまいです。

もし持っているのであれば回転砥石やグラインダーを使うのが手っ取り早いのですが、一般家庭にはないので、この作業を砥石で行うことになります。

しかし石で鉄を削るのは非常に大変な作業です。中途半端な荒砥石を使うと本当に苦労します。したがって、荒砥石に求めるのはなんといっても最強の研磨力です。

荒砥石のおすすめ① ~ダイヤモンド砥石

そこで私が荒砥石としておすすめするのはダイヤモンド砥石です。ダイヤモンド砥石はとにかく最強の研磨力があり、鉄でも鋼でもステンレスでもゴリゴリと削っていきます。

ダイヤモンド砥石は電着式ダイヤモンド砥石と、焼結式ダイヤモンド砥石の二種類があります。それぞれの詳しい違いはこちらの記事で説明していますので、気になる方はあわせて読んでみてください。

ダイヤモンド砥石のメリット① 最強の研磨力

ダイヤモンド砥石のメリットは極めて強い研磨力です。たとえばこのように丸まってしまった鑿の刃でも、

ものの数分で平面に直すことができます。

数分って、ほんとに?

ほんとに数分。荒研ぎで何時間も苦労するなんてことがなくなるよ

ダイヤモンド砥石のメリット② 平面維持力

もう一つのメリットは、ダイヤモンド砥石は平面が崩れないという点です。

合成の荒砥石は粒度が粗いため、刃物を研いでいるとすぐに凹んでしまいます。凹んだ砥石では正しく研ぐことができないので頻繁に面直しが必要となり、これが相当な手間になります。

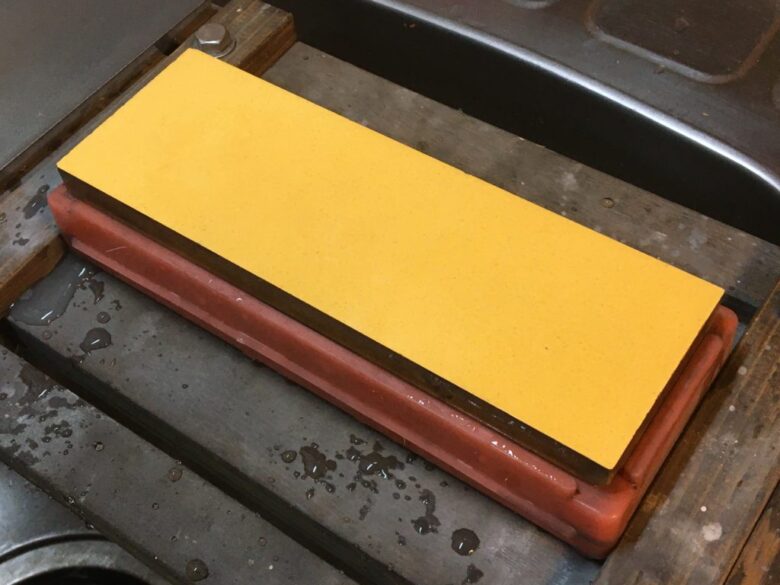

.jpg)

一方で、ツボ万のアトマエコノミーのようにアルミ台をベースにしたダイヤモンド砥石は、使い続けても平面が崩れることがありません。面直しの手間が不要になるというのはとても大きなメリットです。

ただし、同じダイヤモンド砥石でも一部商品は平面が保証できないことがあるので注意です。アルミ台ではなくプラスチック台で、しかも中が空洞になっているタイプのダイヤモンド砥石は、力を加えたときに中央が凹むことがあります。

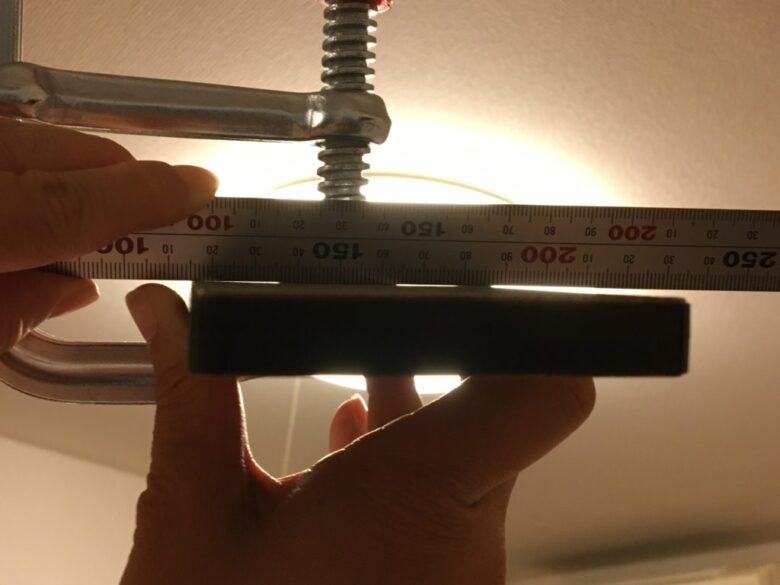

下の写真は中空タイプのダイヤモンド砥石にクランプで圧力を加えてみたところです。

僅かですが中央部分が凹んでいることがわかります。この状態で刃を研いだら刃が丸まってしまうので、正確な刃付けはできません。

そのかわりこういったダイヤモンド砥石は比較的安価なので、粗削り用として割り切って使うのであれば優秀な道具になります。

荒砥石のおすすめ② ~シャプトン黒幕#320

ホームセンターに行けば合成砥石の荒砥石も販売されていますが、一般的な合成荒砥石は研磨力が弱いため荒研ぎに向きません。

しかしダイヤモンド砥石で研いだ後、中砥石に繋ぐときであれば、合成荒砥石がとてもいい働きをしてくれます。

ダイヤモンド砥石で荒砥をすると刃物に深い傷がつきます。それを次の中砥石で消そうと思うとかなり苦労するので、その前に1ステップ挟んで、合成荒砥石で研いで深い傷を消しておくのがおすすめです。

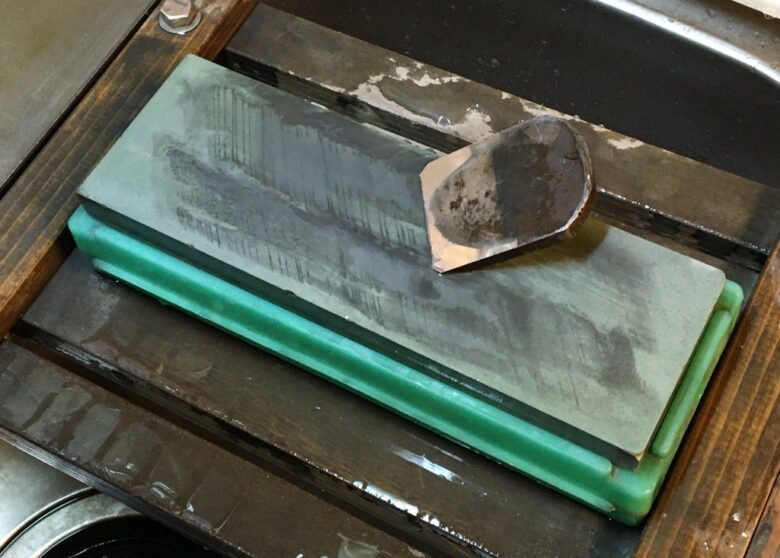

上の写真はシャプトン黒幕#320です。ダイヤモンド砥石と比べると研削力はマイルドで、ダイヤモンド砥石の深い研ぎ傷を消すのに最適です。

たとえばダイヤモンド砥石で研ぐと、刃は下の写真のように凸凹になりますが、

シャプトン黒幕#320で研ぐと、下の写真のように鎬面の模様が見える程度まで平面を整えることができます。まだ細かい傷が残りますが、これくらいなら次の中砥石で楽に修正できるレベルです。

中研ぎの目的と、おすすめの中砥石

中研ぎの目的

中砥石は、荒砥石と仕上げ砥石の間をつなぐ砥石で、概ね#1000~#3000程度を使います。この砥石を使う目的は二つあります。

- 刃先を直線にする

- 荒砥石で付けた研ぎ傷を消し、鎬面を平面にする

中砥石で刃物を研ぐと、刃は下の写真のような状態になります。

まだ表面は少しざらざらしており艶がありませんが、刃先は均一にまっすぐになります。

この段階では、まだ刃先のことを気にする必要がありません。ここでは荒砥石で付けた研ぎ傷を消すことと、鎬面が平面になっていることが重要です。

したがって中砥石に求めるポイントは、荒砥石の研ぎ傷を消せるだけの研磨力と、正確な平面を保持できることの二つです。

面直しで中砥石の平面を修正しながら使っていくのはもちろんですが、その平面がどれだけ長持ちするかというところもポイントになります。

中砥石のおすすめ ~シャプトン黒幕#1000

私が中砥石として長く使っており、おすすめできるのがシャプトン黒幕#1000です。

シャプトン黒幕#1000のメリット

シャプトン黒幕#1000はかなり硬い砥石で、砥面の平面保持力に優れています。面直しの回数を減らすことができるので面直しのストレスが少なくて済むというのはとてもありがたいことです。

そしてシャプトン黒幕#1000は、見た目以上に強い研磨力があります。下の写真は鉋の刃を研いでいるところですが、かなり濃い研ぎ汁が出て鋼を研ぎ下ろしているのがわかります。

上の写真のように、荒砥石でつけた深い研ぎ傷が無くなり、鎬面が平面になり、刃先まで均一に砥石にあたるようになれば中研ぎは終わりです。

シャプトン黒幕#1000の注意点

シャプトン黒幕#1000は、しばらく使い続けると、急に砥ぐ力が落ちたと感じることがあります。

これは『目詰まり』と呼ばれる状態で、砥泥や金属の微粒子が砥石に詰まり表面がツルツルになってしまうことで起きる現象です。

こうなってしまうと面直しをしてもなかなか研磨力が戻りません。そういう時にはシャプトン黒幕シリーズの復活砥石を使ってみてください。復活砥石を使うと、文字通り中砥石の研磨力が復活します。

さらに切れ味を追求する場合

鉋や鑿など切れ味を追求する道具の場合は、シャプトン黒幕#1000から仕上げ砥石に行くと問題になる場合があります。

それはシャプトン黒幕#1000は中砥石と呼ぶには砥粒が粗すぎるのが理由です。そういう場合はシャプトン黒幕#2000や#5000をはさむことで、仕上げ研ぎに進むことができます。

砥石は大きく番手を変えるよりも細かく番手を刻んだ方が早く仕上がるものなので、可能であれば仕上げ研ぎの前に一つか一つ、中砥石を挟んでみてください。

そんなことを言っていたら、私はシャプトン黒幕シリーズがほとんど揃ってしまったよ

あらら・・ずいぶん散財したわね

とはいっても、砥石はあれば使うし。番手を細かく刻んだ方が良いっていうのは実際に本当のことだし

はいはい。自己弁護おつ~

仕上げ研ぎの目的と、仕上げ砥石のおすすめ

仕上げ研ぎの目的

仕上げ研ぎは、研ぎの最終段階です。ここでは仕上砥石として#6000~#10000程度を使います。

この段階での目的は次の二つです。

- 研ぎ傷を完全に消す

- 刃先を顕微鏡レベルで直線にする

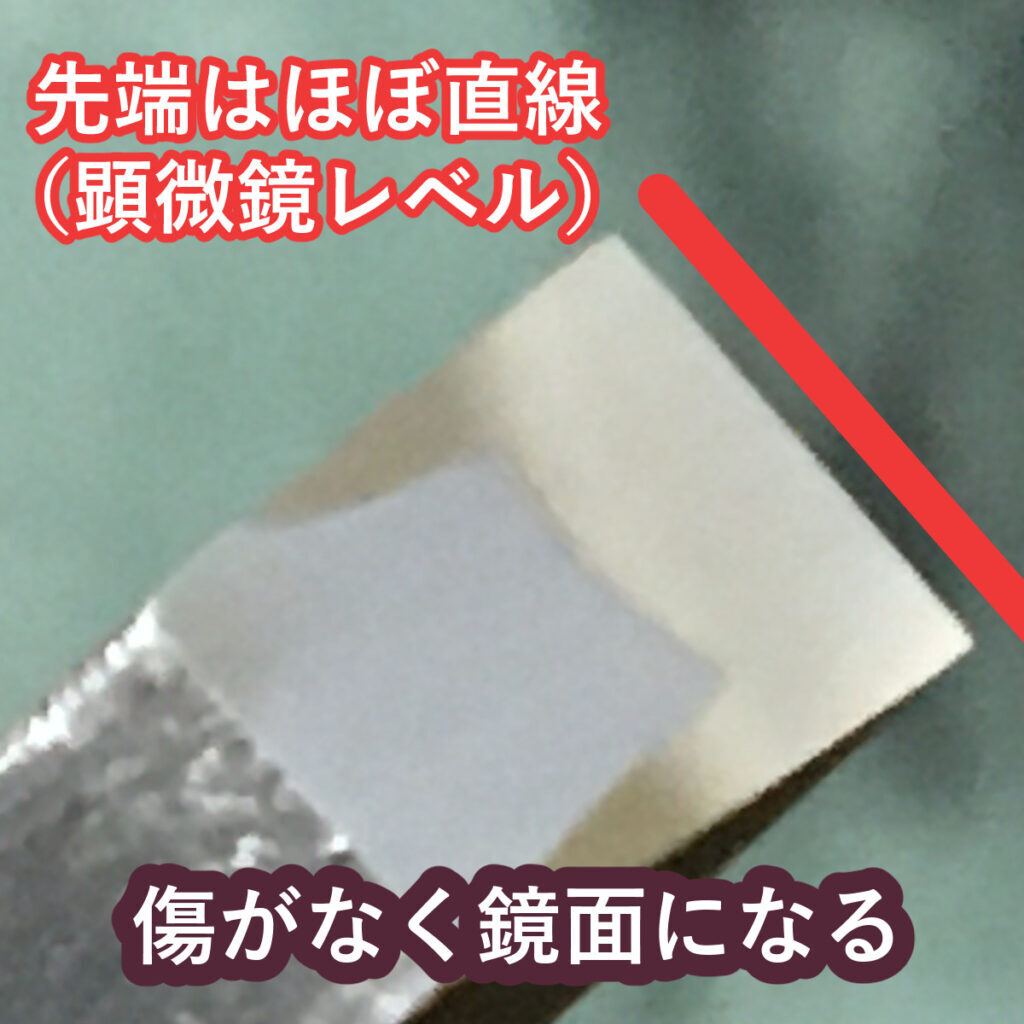

仕上げ砥石で研ぎあげると、下の写真のような状態になります。

研ぎ傷がほぼなくなり、鎬面は鏡のようにツルツルになります。自分の顔や新聞の文字がくっきりと映り込むくらいです。刃先は顕微鏡で観察したとしても直線になっている状態です。

この段階で、刃物としては実用レベルになります。本職の大工から見ればまだまだだと思いますが、DIYならば十分に合格ラインです。

おすすめ仕上げ砥石① ~シャプトン黒幕#8000

さて、仕上げ砥石のおすすめを紹介するのはなかなかに難しいものです。

番手が高いものであれば仕上げ砥石と呼ぶことができますが、仕上げ砥石になると扱いの難しさ(研ぎの難易度)、刃物(鋼)との相性、価格などの問題が出てくるため、一概に言いにくくなってきます。どんなに高級な仕上げ砥石も、使いこなせなければただの石です。

そんな中で、初心者向けにおすすめできるのはシャプトン黒幕#8000です。

シャプトン黒幕#8000のメリット

シャプトン黒幕#8000は、手ごろな価格ながら実用レベルで十分な切れ味を出すことができます。どのような道具でも研ぐことができ、鋼の相性(向き/不向き)も特に出てきません。

そしてシャプトン黒幕#8000は仕上げ砥石にしては軟らかい研ぎ味で、初心者でも扱いやすい砥石です。

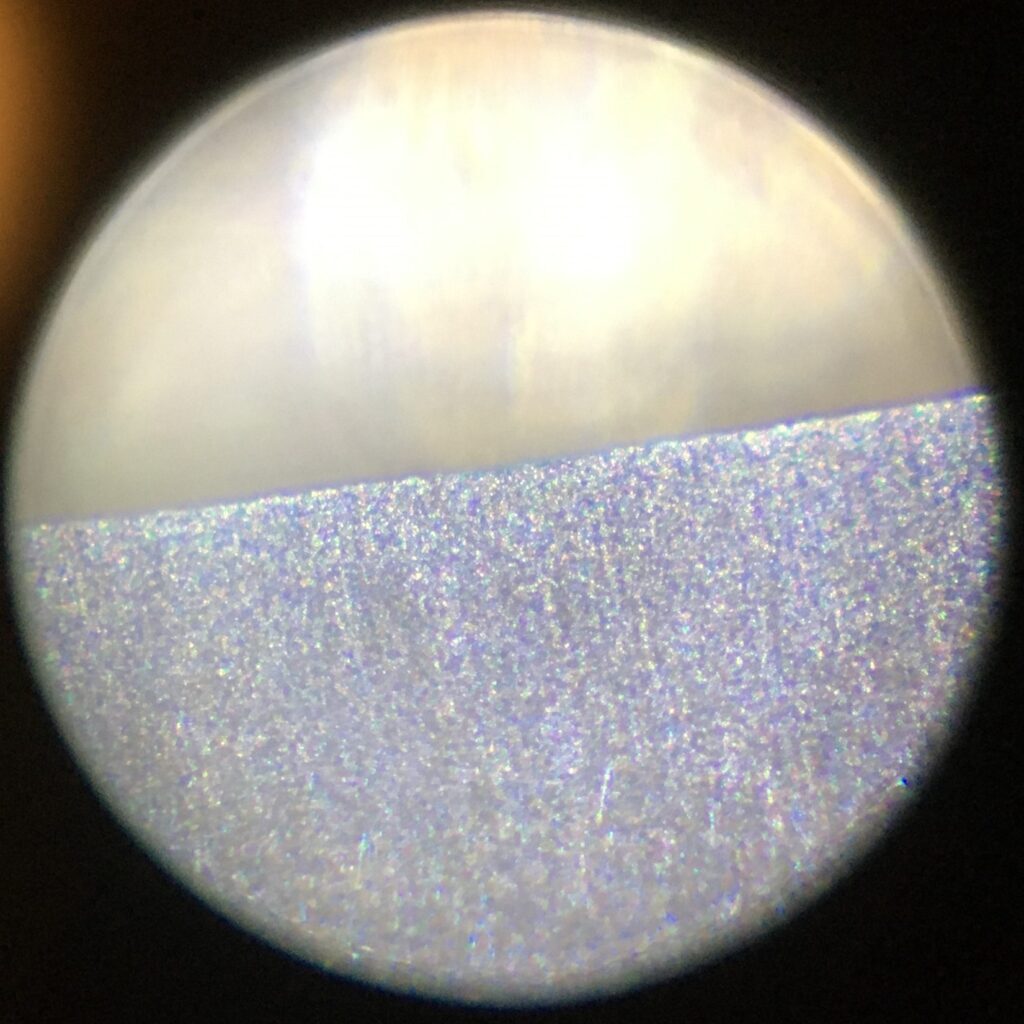

この砥石で刃を研いだ西洋鉋の刃を顕微鏡(x100)で観察すると、このような仕上がりになっています。

研ぎ傷はほぼ消えており、刃先もそこそこ直線になっています。これならば十分に実用レベルの切れ味が出せます。

シャプトン黒幕#8000のデメリット

シャプトン黒幕#8000は特に水に弱いので濡らしたまま放置してはならないという点に注意してください。

またシャプトン黒幕#8000は扱いやすい反面、仕上げ砥石としてはやわらかい部類になるので、カチッとした刃を付けるのには向いていません。最高の切れ味を目指すのであれば、もう一つ砥石が必要になります。

同じ黒幕シリーズの#12000はかなり硬い仕上げ砥石で、精密な刃先を作ることができます。#8000でもの足りず、さらに上の切れ味に挑戦してみたい方は試してみてください。

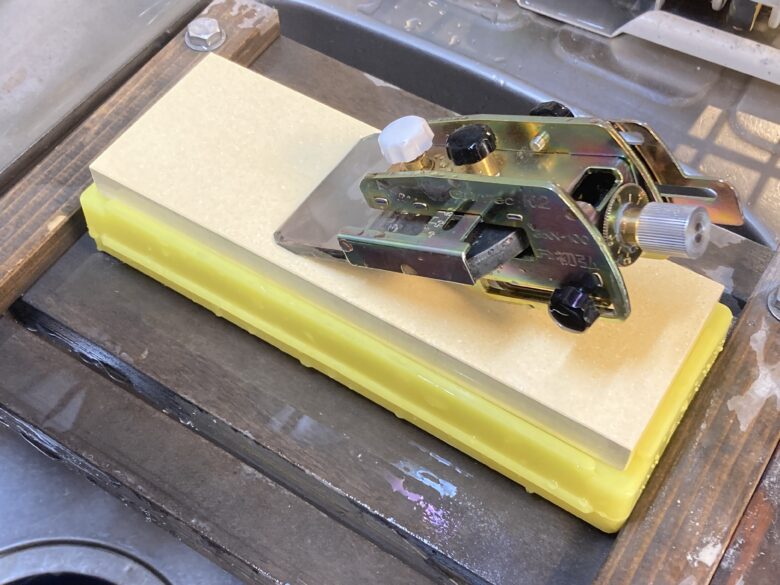

上の写真で使っている治具はなに?

あれは和鉋用の研ぎガイド。すごく使いやすくて重宝してるよ

へぇ、そんなものもあるんだ

研ぎ角度を任意に決めることができる上に、研ぎながら角度を微調整できるようになってる。よく考えられてる良い治具だと思う

おすすめ仕上げ砥石② ~天然砥石

仕上げ研ぎのレベルになると、天然砥石が選択肢として入ってきます。

もともとが天然モノなので、天然砥石は合成砥石と違って番手が決まっていません。採掘された山と、どの層から掘り出したかによって性質が大きく変わります。

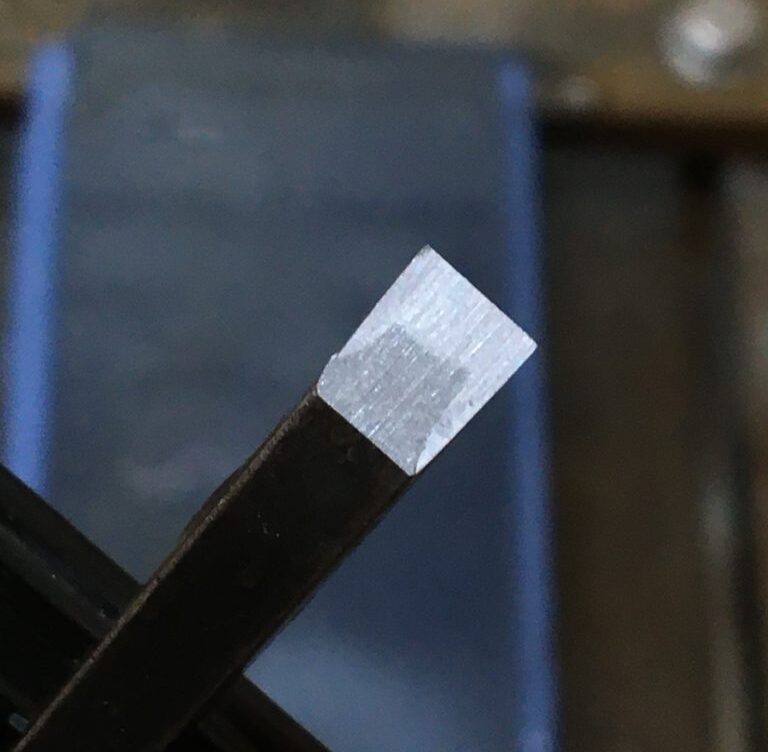

たとえば、私が持っている天然砥石の一つがこちら、『中山戸前』です。

これは天然砥石の中でも硬い部類に入るもので、鉋の刃の仕上げ用として使っています。この砥石で研ぐと微細な研ぎ傷も完全に消えて、刃先がきれいに揃います。

切れ味はシャプトン黒幕#8000をはるかに上回り、西洋鉋の薄削りでも20マイクロメートル程度の削りくずを出せるくらいになります。(ミツトヨのマイクロメーターで確認)

ただし、天然砥石は非常に多くのデメリットがあります。一例を挙げると、

- 刃物(鋼)との相性があり、相性が悪いとよい結果が出ない

- 形が良かったり見た目が良かったりすると値段が跳ね上がる(コレクター向け)

- 地を引いたり名倉が必要だったりと(細かい用語説明は割愛)、天然砥石特有のクセやコツがあって使いこなすことが難しい

こういった事情があります。それでも、そういったデメリットを補うだけの魅力が天然砥石にはあります。たとえば

- 合成砥石以上の切れ味を出せる

- 研いでいて楽しい

- 持っていて嬉しい

といった点です。

なんか、2つめ3つめは理由として怪しいんだけど‥

そう見えるだろうね。でも、天然砥石を持っている人はみんなそう言うんじゃないかな

もし本当に研ぎが好きならば、ぜひ天然砥石を使ってみてほしいと思います。天然砥石を購入する場合は、ぜひ信頼できる店にメールで相談してみてください。私が知る限りでは砥取家、月山義高刃物店がおすすめです。

おすすめ仕上げ砥石③ ~革砥(ストロップ)&コンパウンド

ちょっと変わった方法として、革砥(ストロップ)を使う方法があります。剃刀やナイフを扱っている方にとってはなじみ深い道具かもしれません。

とコンパウンド.jpg)

革砥は砥石よりも扱いが簡単で、驚くほど切れ味が良くなります。私が使用している革砥はこちらです。

この革の表面に、コンパウンドと呼ばれる研磨剤を塗って使用します。

にコンパウンドを塗る.jpg)

コンパウンドにもいくつか種類がありますが、仕上げ研ぎ用として革砥を使うのであれば、コンパウンドは青(緑)色の物を使います。

青棒はちょっとベタベタしますので、私は梱包用のビニールテープを巻き付けて使っています。そのコンパウンドをゴリゴリと革砥にこすりつけ、全体的に研磨剤を付けたら準備完了です。

革砥(ストロップ)を使った研ぎ方

革砥の研ぎ方は、砥石とは全く異なります。砥石の場合は刃物を前後に動かして研ぎますが、革砥で研ぐ際は必ず一方向のみに動かして研ぎます。

は一方向で研ぐ.jpg)

上の写真は西洋鉋の刃を研いでいるところです。西洋鉋の刃の鎬面を革砥にしっかり押し付けて、ゆっくり奥から手前に引きます。特に刃先側に力をかけるのがコツです。

手前まで引き終わったら、いったん持ち上げて、また奥から手前に引く・・を繰り返します。

どうして一方向にしか動かさないの?

刃物を刃先方向に動かすと、刃先が革に食い込んでえぐってしまうからだよ

数回研ぐだけで、鎬面が鏡のようにピカピカになります。わずかに刃返りも出るので、刃裏の方も慎重に研ぎます。

に刃裏を押し付けて裏も研ぐ.jpg)

革砥(ストロップ)で研いだ西洋鉋の刃先を顕微鏡(x100)で観察した写真がこちらです。

_.jpg)

刃先が非常にシャープになっていることがわかります。シャプトン黒幕#8000よりも明らかに鋭い刃が付いています。

正直言って、革砥を使って刃物を研ぐ方法は砥石を使って研ぐよりもはるかに手軽で簡単です。単純に切れ味が欲しいのであれば革砥を試してみる価値は十分にあります。

デメリットを挙げるなら、革砥で研いだ刃はすぐに切れ止むことでしょうか。また、刃先が欠けたときの修正には向かないので、そういう場合は砥石を使って修正したほうが良いと思います。

まとめ

以上、研ぎの重要なポイントとおすすめの砥石について紹介しました。

ここで紹介した砥石を使えば、実用上十分なレベルの切れ味を出すことができるはずです。

しかし刃物と言っても様々なものがあります。刃の鋭さよりも耐久力が重要になるもの、刃先が滑らかな直線でなくギザギザの方がよいもの、スクレーパーのように刃先が反りかえっている方が使いやすいものなど・・道具によって最適な刃も変わってきます。

重要なのは、決まった方法に従って闇雲に研ぐことではなく、どういう刃が理想なのかを考えながら工夫したり改善したりすることだと思っています。

この記事で記載されていることをベースに、自分なりの研ぎ方を見つけていただけると嬉しいです。

なお今回は詳しく説明しませんでしたが、刃物の裏側(刃裏)を研ぐ『裏押し』という作業は、今回紹介した砥石とはまた異なる砥石が必要になります。裏押しについてはこちらの記事で詳しく紹介していますので、興味がある方はぜひ読んでみてください。

また、様々な砥石を使う際にはフリーサイズの砥石台があるとすごく便利です。もし興味があればこちらの記事を読んでみてください。

参考書籍

『木工手道具入門』(大工道具研究会編/誠文堂新光社)

タイトルだけ見ると木工手道具に関する『浅く広く』の本のように見えますが、見た目以上に内容は濃いものになっています。

特に研ぎに関しては写真付きで具体的に記載されており参考になります。木工手道具に関して、最初の一冊として購入するのにおすすめできる一冊です。

『大工道具仕立ての技法』(手柴正範著/誠文堂新光社)

大工道具の曼陀羅屋というお店があります。大工道具を扱う方ならば知らない方はいないというくらい有名なお店で、その店主ご自身がまとめた大工道具仕立ての指南書です。

研ぎの基本から各種道具の仕立ての具体的手順まで、かなり細かく記載されています。初心者にはやや難しい内容で、ある程度道具を使ってから改めて読む方が腹落ちしやすくなります。

『大工道具・砥石と研ぎの技法』(大工道具研究会編/誠文堂新光社)

とにかくひたすら砥石の本です。天然砥石だけでなく、合成砥石、ダイヤモンド砥石も含めて各種砥石が網羅的にまとめられています。内容の8割くらいは砥石の紹介なんじゃないかなと思います。

砥石好き(特に天然砥石好き)ならば当然読むべき一冊です!ただし、この本が研ぎの参考になるかと言うと微妙です・・。