さくや(@sakuyakonoha77)です。

研ぎにこだわる方は、砥石の面直し(つらなおし)にも気をつかっているはずです。砥石が平面でなければ、刃物を正確に研ぐことができないですよね。

しかし面直しと言うのは簡単なようで難しく、砥なかなかうまくいかないものです。私も面直しには非常に苦労して、納得できる方法を見つけるまでに数年かかりました。

この記事では、私がおすすめする効率的な面直しの方法について詳しく説明していきます。私が失敗したいくつかの方法についても紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

砥石の面直しとは

砥石の面直しとは、砥石の研面(とめん)を修正して完全な平面にすることです。砥石が平面ではないと、刃物を研いでも思った通りの結果にはならないため、砥石の平面は非常に重要です。

以前に紹介した鑿の研ぎ方の記事では、研ぎのゴールは次の三点だとお伝えしました。

- 刃裏を研いで平面にする

- 鎬面を研いで平面にする

- 刃裏と鎬面の角度を適切に調整する

刃裏と鎬面がともに平面であれば、その二つの面が交わる刃先は直線になり、鋭く切れ味の良い刃になります。

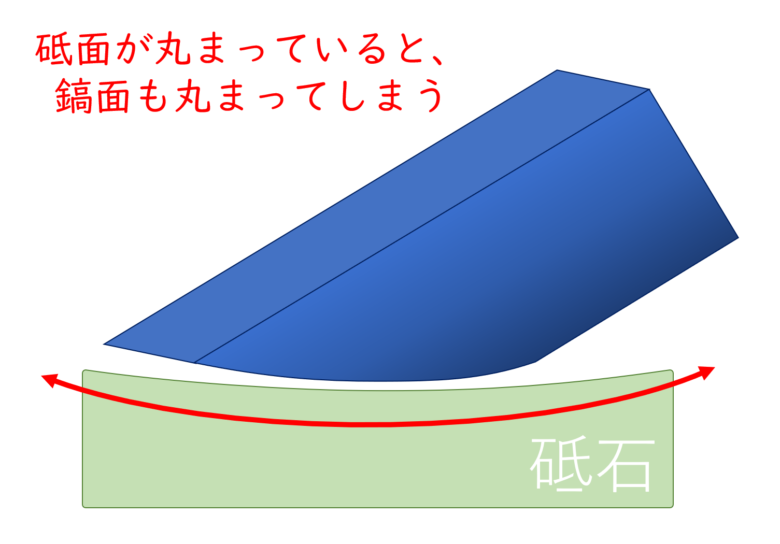

.png)

しかしこれは、そもそも砥石が平面でなければ実現できないことです。凹んだ砥石で刃を研いだら、刃も丸まってしまうのがわかると思います。

刃が丸まるだけなら切っ先は鋭いのではと思うかもしれませんが、問題はその先。仕上げ砥石など、次の砥石に移ったとたんに刃先が砥石に当たらなくなるのです。

そして困ったことに砥石はとても形が変わりやすいのです。数分研いだだけで砥面は凹んでしまっています。(後述のダイヤモンド砥石は例外)

そのため必要となるのが砥石を平面に修正する作業、すなわち面直し(つらなおし)です。

砥面が平面かどうかを確認する方法

さて案外難しいのは、どうやって砥石が平面かどうかを確認するかということです。

砥石をお持ちの方は、ぜひ自分の砥石をじっくり見てみてください。その砥石の砥面は、平面になっていますか・・?

目で見てわかるものなの?

いや~わからないね。なので何かまっすぐなものを砥石にあててみるといいんだよ

平面を確認するためには、直線の基準になるものが必要です。そういったものがあれば、それを砥面にあてることで砥石のゆがみを見つけることができます。

平面の確認に必要な道具

平面を確認するには、直線の基準となるものが必要です。一般的にはストレートエッジが使用されます。

これは直線を確認するための専用の道具で非常に高い精度を持っていますが、かなり高価な道具なのが難点です。

そこで私はいわゆる下端定規を自作したり、その他様々な方法を試してみましたが、最終的には市販のアルミフレームを使用する方法に落ち着きました。コストパフォーマンスの良い方法なのでおすすめです。

アルミフレームとは作業台などを組むときに使用される部品ですが、安価な割には高い直線精度を持っています。

ためしに、Amazonで 20 x 20 x 300mm のアルミフレームを二本買ってみました。

同じ商品を二本買ったのは、二つ使用することで直線精度を確かめるためです。二つのアルミフレームをピッタリ合わせて光に透かした時、間の隙間から光が洩れなければどちらも直線になっていると考えることができます。

念のためそれぞれの面、角などでピッタリ合わせてみて歪みがないかを確認しましたが、目視では歪みが見つからないレベルでした。ストレートエッジほどの精度はないでしょうが、砥石の平面を確認するだけなら問題ないと思います。

砥石の平面を確認する方法

ストレートエッジやアルミフレームなど直線の基準になるものが手に入ったら、さっそく砥石の砥面に当ててみてください。光に透かして見たとき、アルミフレームと砥石の間の光の洩れ方にムラがるようなら、砥面が歪んでいるということです。

上の写真の場合、中央はしっかり接しているのですが左側で光が洩れています。写真ではわかりにくいですが右側でも光が洩れていました。つまり、砥石の中央から右側にかけて盛り上がっているということがわかりますね。

このように砥石の平面を確認できるようになることが、効率の良い面直しの第一歩です。

砥石の面直しの方法

砥石の面直しは様々な方法があります。例を挙げると、

- 共擦り、三面擦り

- 砥石修正用の専用砥石を使う

- コンクリートブロックにこすりつける

- ガラス板とサンドペーパーを使う

- ダイヤモンド砥石を使う

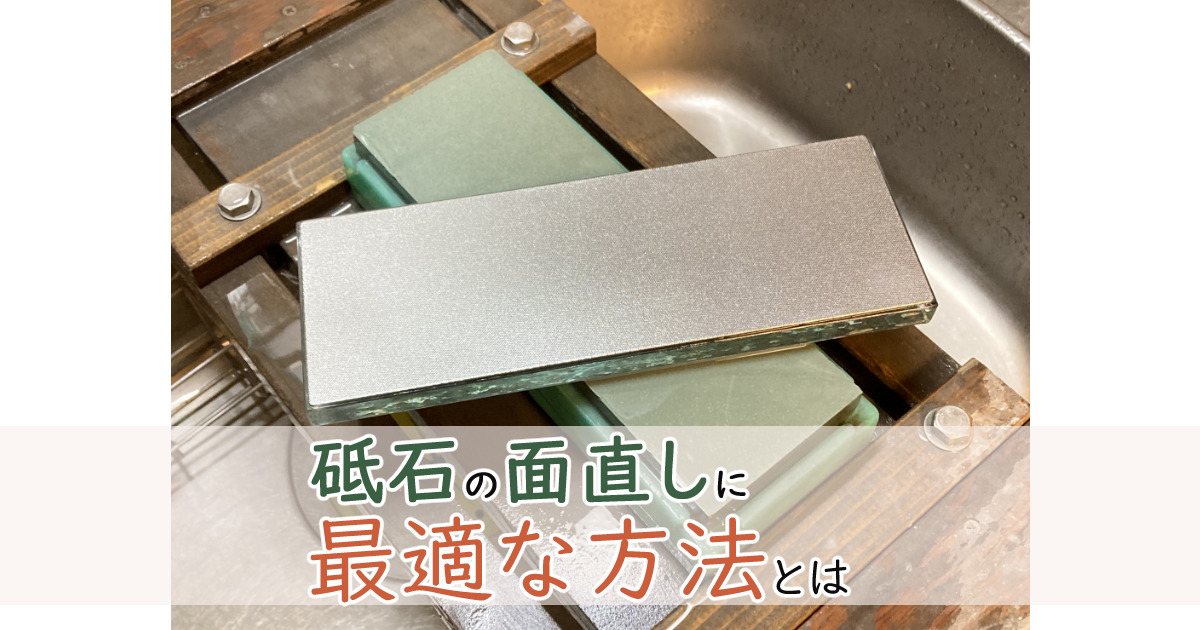

ざっと思いつくだけでもこれだけあります。どれが良いかは人によって意見が異なるかもしれませんが、私の個人的意見としてはダイヤモンド砥石を使う方法が最も効率が良いのでおすすめです。

ダイヤモンド砥石を使う方法のメリットとデメリット

ダイヤモンド砥石とは、ダイヤモンドの細かい粒で作った砥石です。ダイヤモンド砥石は平面精度が高く平面が崩れることがないというメリットがあり、この特徴が面直しに最適なのでおすすめです。

一方でダイヤモンド砥石は、ダイヤモンドをつかっているだけあって高価なのがデメリットです。はじめてダイヤモンド砥石を見た方は、その値段に驚いてしまうかもしれません。

しかし、さきほど紹介したように様々な面直しの方法がある中で、簡単かつ確実に、効率よく平面に直すことができると思えるのはダイヤモンド砥石を使う方法だけなのです。そのほかの方法についても私は試してみたのですが、いずれも難点があって断念しました。

そのあたりの失敗談は最後におまけとして紹介しておくよ

ダイヤモンド砥石は高価ではあるものの、効率よく確実に面直しができるという意味でおすすめです。

しかも面直し用のダイヤモンド砥石は一度買ってしまえば5年でも10年でも使い続けることができます。長い目で見れば、コストパフォーマンスはとても良いと思います。

ダイヤモンド砥石による面直しの方法

ここからはダイヤモンド砥石を使った面直しの方法について紹介していきます。基本的には砥石同士を擦り合わせる面直しの方法と同じですが、より正確な平面を作るための注意点についても詳しく説明していきます。

ダイヤモンド砥石の置き方と押さえ方

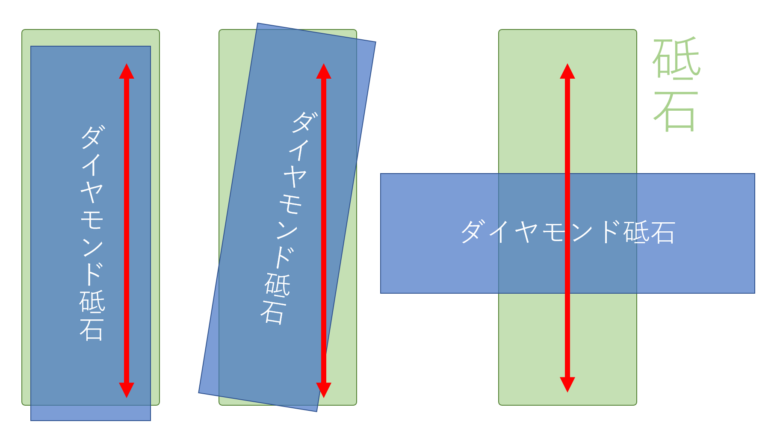

砥石の面直しをするときは、砥石を水で濡らしてダイヤモンド砥石を上に置き、上下に動かすのが基本です。ダイヤモンド砥石を水平方向に傾けたり、横向きに置いて上下に動かすのもアリです。

砥石を押さえるときは、ダイヤモンド砥石の中心を重心として、砥石全体に均一に力がかかるように押さえるようにします。

さらに左右で力の掛け方が異なれば砥面が傾いてしまいます。左右で同じ力をかけるように注意してください。

ダイヤモンド砥石の動かし方

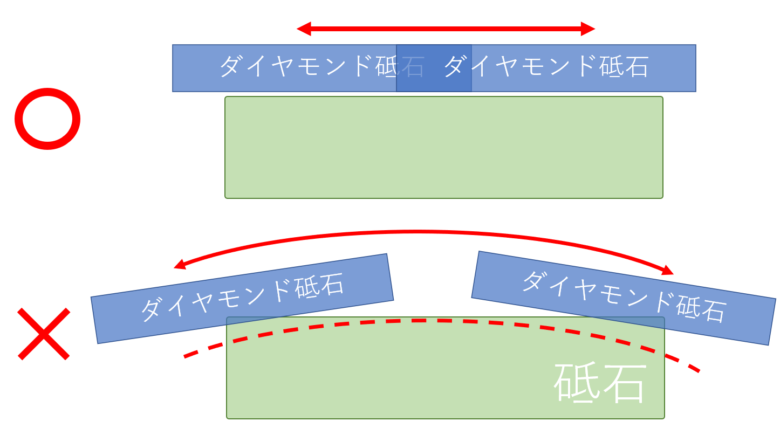

ダイヤモンド砥石は、砥石の長辺方向に縦向きで動かします。このときダイヤモンド砥石は砥石から大きく飛び出さないように動かすようにしてください。

ダイヤモンド砥石が砥石から大きく飛び出すような動かし方をすると、ダイヤモンド砥石が前後に傾いてしまうため砥石が丸く削れてしまいます。

あまり意識せずにダイヤモンド砥石を動かしていると、自然と上の図の×のような動きになってしまいがちです。時々定規(アルミフレーム)で状態を確認し、中央が盛り上がってしまうようならば中央を重点的に削るようにしてください。

砥石自体をしっかり固定する

ダイヤモンド砥石を平行移動させたとしても、砥石自体がぐらぐら動くようだと砥面が丸くなったり、力が逃げて効率よく削れない場合があります。そのため効率よく修正するためには砥石をしっかり固定することが重要です。

特に、雑巾の上に砥石を置くような使い方をしているときは要注意

砥石を固定することが難しいと感じる場合は、砥石を固定するための砥石台を利用するのがおすすめです。私は上の写真にある砥石台を自作して使っています。作り方はこちらの記事で詳しく紹介していますが、合板で簡単に作れるので参考にしてみてください。

ダイヤモンド砥石の粗さについて

ダイヤモンド砥石にも、粗いものから細かいものまでさまざまな粒度があります。先ほど紹介したアトマエコノミーも荒目、中目、細目があり、どれを使えばよいのか迷うかもしれません。

私のおすすめはアトマエコノミーの中目です。これくらいの目だと目詰まりしにくいので、効率よく面直しを進めることができます。

細目を使ってもよいのですが、細目は目詰まりしやすいのが難点です。刃物の最終仕上げで、砥石表面の傷が気になるような場合は細目を使うとよいかもしれません。

参考までにシャプトン黒幕#8000をアトマエコノミー中目で面直しした時の研面の状態と、アトマエコノミー細目で面直しした時の研面の状態の顕微鏡写真を載せておきます。

.jpg)

.jpg)

どちらも顕微鏡(x100)で撮影しています。中目のほうは、はっきりと研削痕が見えます。細目のほうはわずかに研削痕があるものの、中目よりは明らかに浅くて細いことがわかります。

この違いが研ぎの結果に影響するかどうかは微妙ですが、刃の最終仕上げの段階で砥石の表面状態が気になる場合は細目を使うようにしてみてください。

砥石の平面を直線定規で確認する

面直しをしたら、あらためて定規(アルミフレーム)を使って砥石の平面を確認してください。

ダイヤモンド砥石で擦れば自然と平面になる・・というわけではなく、擦り方が悪ければよけいに歪んでしまうこともあり得ます。こまめに定規(アルミフレーム)をあてて、平面になったかどうかを確認するようにしてください。

これで、ダイヤモンド砥石による面直しの説明はおしまいです。ここまですれば、研ぎに必要な平面精度は必ず確保できるはずです。

どんな研ぎも、最初の一歩は面直し。ぜひ砥石の平面に自信をもって刃物の研ぎを楽しんでください!

おまけその1。ダイヤモンド砥石の詳しい説明

ここから先は補足です。ダイヤモンド砥石の詳しい説明をしていますが、長くなってしまうので興味が無い方は読み飛ばしても構いません。

ダイヤモンド砥石とは

ダイヤモンド砥石とは、ダイヤモンドの細かい粒で作った砥石です。ダイヤを使って削るので非常に高い研磨力があるのが特徴です。

さらにダイヤモンド砥石の中にも二種類あり、焼結式ダイヤモンド砥石と電着式ダイヤモンド砥石があります。どちらを面直しに使えばよいのかを理解するために、それぞれの特徴を簡単に説明します。

焼結式ダイヤモンド砥石

.jpg)

焼結式ダイヤモンド砥石とは、樹脂の中にダイヤモンド粒を混ぜ込んで固めた砥石です。

構造を図で説明すると下のようになります。表面1mm程度の樹脂層にダイヤモンド粒(水色)が練りこんであります。1mmというと少なく聞こえるかもしれませんが、ダイヤモンドというだけあってすり減ることがなく、研磨力も永続的に続くので、これで十分なのです。

の構造-1024x572.png)

そして通常の砥石とは異なり、ダイヤモンド砥石は平面が崩れないという特性を持っています。

ただし焼結式ダイヤモンド砥石は非常に高価です。通常の砥石を何個も買えるくらいの値段なので、そう簡単には手を出せません。

刃物の裏を研ぐときなど、特殊な用途であればこれを使う価値もあると言えますが、砥石の面直しに使うには贅沢です。

そのため砥石の面直しでは、焼結式ダイヤモンド砥石よりも廉価な電着式ダイヤモンド砥石のほうをお勧めします。

電着式ダイヤモンド砥石

.jpg)

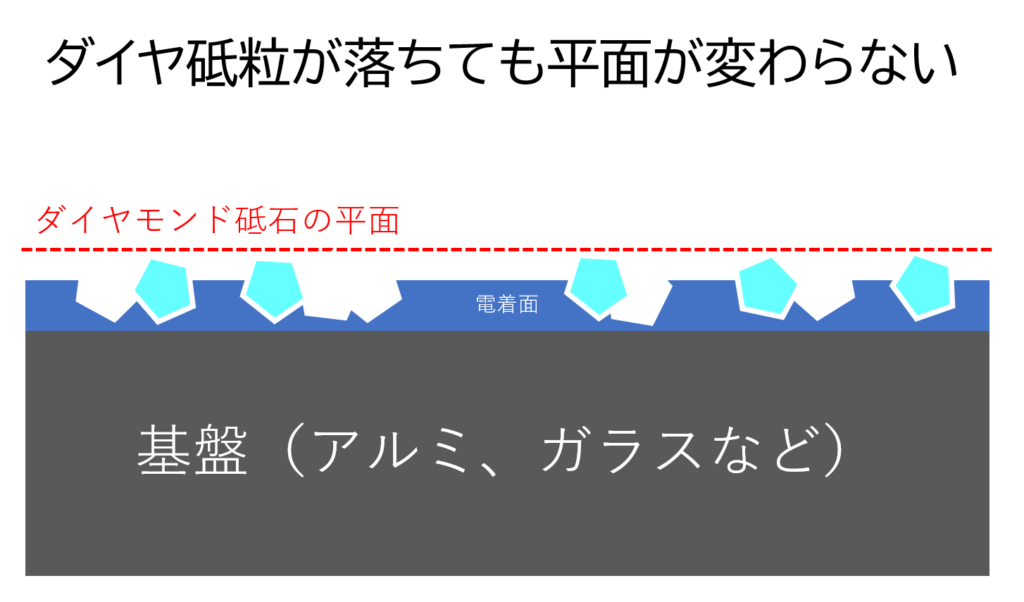

電着式ダイヤモンド砥石とは、金属板の上にダイヤモンド粒を接着したものです。

樹脂にダイヤモンド粒を練りこんでいる焼結式とは異なり、電着式は金属板の上にダイヤモンドの粒がゴロゴロと並んでいます。製法が簡単なので焼結式よりも安価というメリットがありますが、焼結式とは異なり使っているうちにダイヤモンドが剥落して研磨力が落ちていくという欠点があります。

の構造-1024x574.png)

ちなみに、ダイヤモンドが剥落しても研磨力が0になることはないので案外長く使うことができます。

むしろ、研磨力が落ちてツルツルになったもののほうが面直しには使いやすいと思う

この電着式ダイヤモンド砥石は様々な製品が販売されていますが、実は基盤の品質(平面精度)によって価格が大きく変わるので注意が必要です。

おそらく最も高品質、そして高い平面精度を持つ電着式ダイヤモンド砥石は、私が知る限りでは月山義髙刃物店で販売されている『研承ダイヤモンド砥石』でしょう。面直し専用に平面精度が高められているのが特徴です。

一方でツボ万のアトマエコノミー(台付き)も面直し用としてよく使われていますが、実は平面が保証されていないので注意が必要です。

アトマエコノミーで確実に平面が欲しい場合は、後述するように台と替刃を別々に購入して、台の精度を確かめたうえで替刃を貼り付けるのが確実です。

なお上記以外の多くのメーカーからもダイヤモンド砥石が販売されていますが、安いものは平面精度が悪いことが多いので、あまり期待しないほうが良いと思います。

ダイヤモンド砥石を面直しに使うメリット

ダイヤモンド砥石(電着式)を面直しに使用するメリットは、ダイヤモンド砥石は平面が崩れないため平面精度が高いという点に尽きます。平面が崩れない理由は二つあります。

- 砥面のダイヤが剥落しても平面は崩れない

- 頑丈な台に貼り付けて使用するため、砥面が歪むことがない

先ほど電着砥石の構造を図解しましたが、あらためてダイヤモンド砥石の砥面の平面がどこにあるかを説明すると下のようになります。

の平面の位置-1024x596.png)

電着式ダイヤモンド砥石の砥面の平面は、表面に接着されているダイヤモンドの先端をつなぐ面ということになります。ダイヤは無数に接着されているので、その平均面とでもいえばよいでしょうか。

このダイヤは使っているうちにポロポロと取れていきますが、すべてのダイヤが無くなるわけではなく、残っているダイヤが平面を維持してくれます。そのため研磨力が落ちても平面は崩れないのです。

なお、電着式ダイヤモンド砥石のそもそもの平面精度は基盤となっている台に依存しています。

台が正確な平面であればダイヤモンドの砥面も平面になりますが、台が歪んでいるとダイヤモンドの砥面も同じように歪んでしまうということです。

そのため平面精度が気になるのであれば、正確な平面を持つ台を自前で用意したうえで、電着式ダイヤモンド砥石の替刃を貼り付けて使うというのが最も確実な方法となります。

平面精度の高い台を入手する方法(1) アルミ台を自分で修正する

平面精度の高い台を用意する方法の一つは、アトマエコノミー用のアルミ台(ダイヤモンドが付いていない、ただのアルミ板)を購入して自分で確認・修正することです。

先ほども説明した通り、このアルミ台は平面である保証がありません。平面精度が気になる場合は、購入してから定規で確認する必要があります。

定規は、さっきのアルミフレームでいいの?

うん、それで大丈夫

確認して、無事に平面であればそれで良しです。アトマエコノミーの替刃を貼り付けて使用してください。

アルミ台を確認して平面でなかった場合は、自力で修正する必要があります。本記事の末尾で紹介する三面摺り(砥石2つとアルミ台1つで三面摺り)もしくはガラス&サンドペーパーにアルミ台をこすりつける方法で平面にしてから、替刃を貼ればよいでしょう。

平面精度の高い台を入手する方法(2) ガラス台を調達する

アルミ台の平面加工が難しいと感じる場合は、ガラス台を調達する方法がおすすめです。

一般的に利用されているガラス板は、実は高い平面精度を持っています。さらに『フロートガラス』とよばれるものは最高レベルの平面精度を持っているため、フロートガラスが手に入るのであればダイヤモンド砥石の台として最適です。

必要なガラスのサイズは213mm × 78mm程度、厚さは12mm以上がおすすめです。ガラス通販のオーダーメイドなどで購入できるほか、Web検索すると『アトマ用ガラス板』というのも見つかると思います。

ガラス台のデメリットを上げるとすれば、落とした時に割れる恐れがあることと、万一平面が歪んでいた場合には修正が不可能であることです。アルミ台であればこういった心配はないので、どちらも一長一短といったところです。

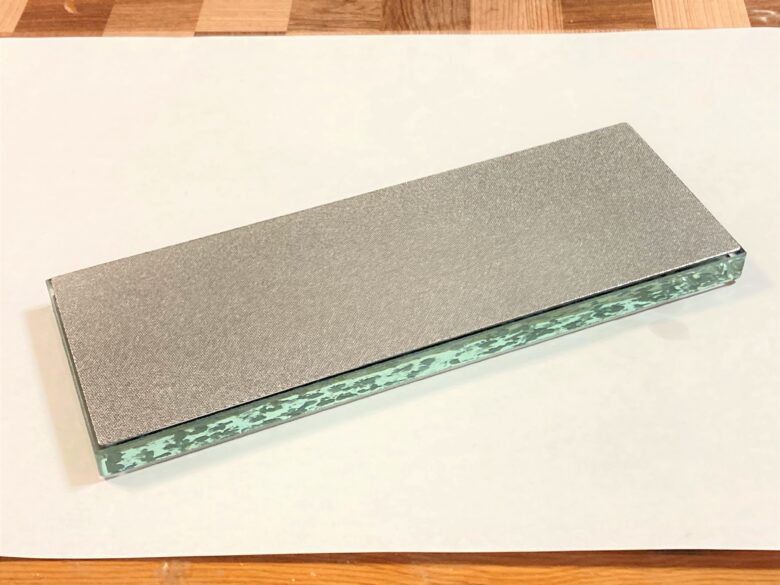

私は実際にガラス台を購入して、両面にアトマエコノミー替刃(中目&細目)を貼り付けて使用しています。

アトマエコノミーの替刃は裏面全面が両面テープになっているため、そのまま台に貼り付けることができます。上の写真ではすでにガラス台の裏面に貼り付け済みで、表面に2枚目を貼ろうとしているところです。

ガラス台の両面に2枚(中目と細目)を貼っているのは、面直しのときの砥面の粗さを調整できるかなと思ったためです。実際はそこまで気にする必要はないのかもしれません。

おまけその2。ボツ案いろいろ

今回の記事にまとめた方法にたどり着くまでに、私は様々な方法を試しました。

試してみたけれどうまくいかなかったボツ案についても紹介します。なぜボツになったのかが気になる方は読んでみてください。

直線確認方法のボツ案

下端定規

直線の基準とするために使う道具の一つに『下端定規』があります。

大工道具をメンテナンスする際に必要になるということで、木材を使って自作するのが一般的です。

下端定規の作り方、調整の仕方などは書籍やWebでも紹介されているので、興味がある方は腕試しと思って作ってみてください。

しかし結論を言ってしまうと、下端定規は砥石の面直しでは使えないと思っています。

その理由はいくつもあります。

- 自分で木材加工して直線にできるだけの技量が必要

- 木材は気温・室温によって変形するため、使用のたびに直線を確認・修正する必要がある

- 使っているうちにすり減ってくるので、やはり修正する必要がある

- 水回り、ましてや濡れている砥石では使えない

説明不要なほど明確な理由ばかりです。下端定規を砥石平面の基準にするのは早々に諦めました。

砥石に鉛筆で線を書いてから面直しをする

これも一般的な方法で、この方法を紹介する書籍・動画もあります。砥石の砥面に鉛筆で線を書いてから面直しを始めれば、削れたところの鉛筆が消えるので、鉛筆が消えるまで削れば平面になるという考え方です。

この方法でもある程度は平面を確認できるとは思いますが、水で流せば鉛筆は消えていくし、砥泥が出てくれば砥石が凹んでいたとしても鉛筆を削り落してしまうような気がしています。

普段から平面を気にするような使い方をしている砥石の場合、わずかな歪みを見つけるのは難しいような気しているため私は使っていません。

面直し方法のボツ案

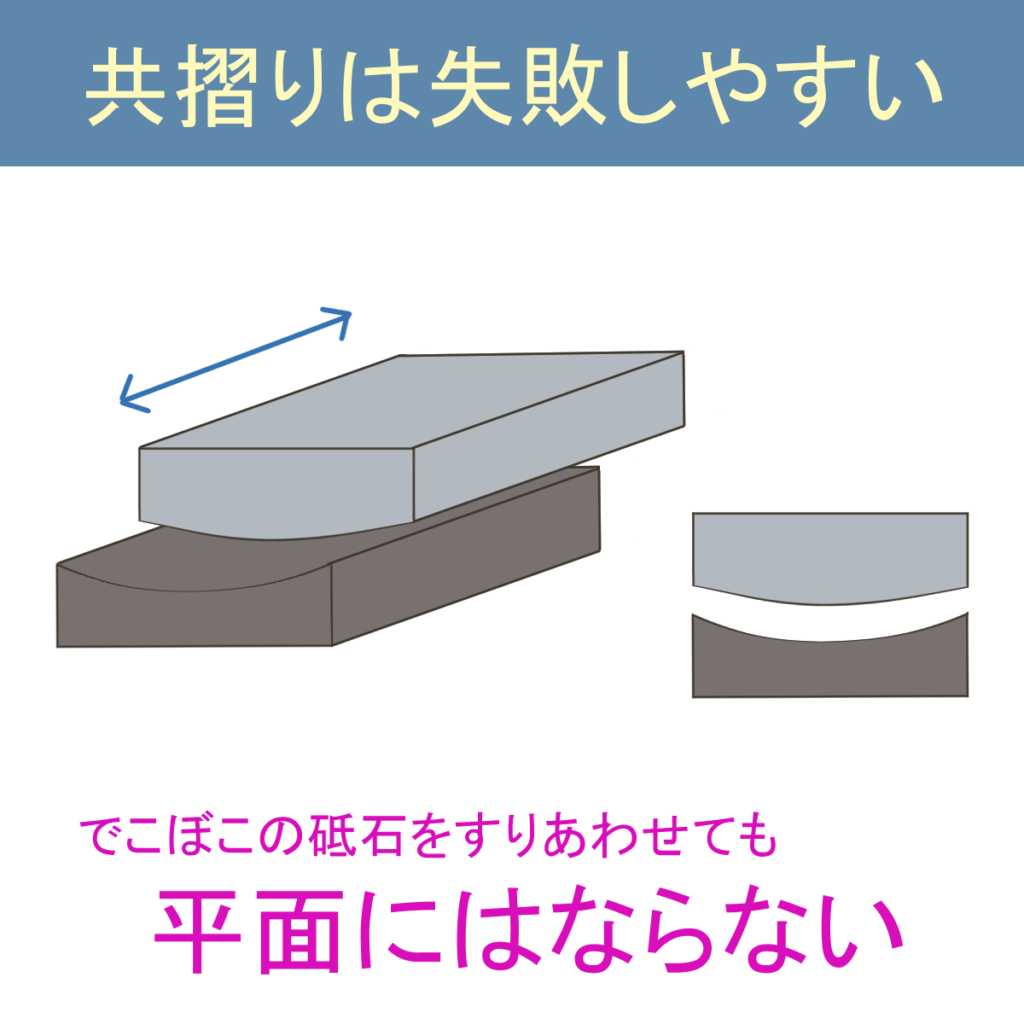

共摺り

砥石の面直しの方法としては、同じ砥石を二つ用意してすり合わせる共摺り(ともずり)がよく知られています。

『凸凹の砥石が二つあるなら、互いにこすりあわせれば、どちらも平らになる』

という発想ですが、残念ながら間違いです。共摺りでは、平らに修正できないことが多いからです。

たとえば片方の砥石がカマボコ型にふくらみ、もう片方の砥石が凹んでいたとき、凹凸面がぴったり一致してしまうと共摺りをしていても気づくことができないのです。

それを解決するために砥石を三つ使う三面摺りという方法もあります。砥石3個を使って相手を入れ替えながら共摺りを続けると、上記のようなカマボコ問題も解決できて正確な平面を得ることができます。

この方法は正確な平面を得る方法としては間違いではないのですが、かなり時間がかかるのが欠点です。刃を研いでいる時間よりも砥石を直している時間のほうが長くなりがちです。

三面摺りのために砥石を三つ買うくらいなら、ダイヤモンド砥石を買った方がコストパフォーマンスもタイムパフォーマンスも良いのでは、と私は考えてしまいます。

市販の修正用砥石

ホームセンターでは面直し専用の砥石が販売されています。私も数個購入して使っていた時期がありますが、結局使うのをやめました。

修正用砥石は、砥石である限り使っていれば変形していきます。そのことに気づいた私は仕方なく修正砥石をもうひとつ買って共摺りしましたが、さっき説明したカマボコ問題に陥って失敗しました。

仕方なくもう一個修正砥石を買って三面摺りするか・・と考えたところで自分の愚かさに気づいて止めました。

いつのまにか修正砥石を直すことが目的になってしまっていた。修正砥石を三つ買うなんてアホだ

直したいのは砥石であって、修正砥石ではないもんね

コンクリート

血迷った私は、ついに身近にあるコンクリートも使いました。市販のコンクリートブロックに砥石をこすりつけたり、家の前にあるコンクリート地面に砥石をこすりつけたり。

しかし結論としては、コンクリートのほうが柔らかくて砥石は全く削れませんでした。

まぁ仮に砥石を削ることができたとしても、平面になるわけがないよなぁ

ちなみに私の場合は失敗でしたが、実はコンクリートを使う方法はありえないというわけでもないようです。

私の知人には、ホームセンターで買ってきたコンクリートの側溝蓋を適度な大きさにカットし、三面摺りなどをして完全な平面を出してから面直しに使っている方がいます。

を使った面直し.jpg)

緻密なコンクリートは、しっかりと加工して平面を出せば面直しに使うこともできるようです。興味がある方は試してみてください。

ガラス板とサンドペーパー

ガラス板とサンドペーパーを使う方法は、砥石の砥面を完全な平面に戻すことができるという意味では有効です。

ガラスは平面精度の高いフロートガラスであればベストですが、砥石をこすりつけられるだけの大きさと厚さのあるガラスを手に入れるのが難しいというのがネックです。

ガラスは案外高いしね

ガラス板さえ手に入ったのならば、その上にサンドペーパーを(小さく切らずにそのまま)載せて、あとはそのサンドペーパーに砥石をこすりつければ面直しができます。

ただしサンドペーパーが動いてしまうと砥石を修正しにくく、両面テープで貼ってしまうとテープの段差で平面が崩れてしまうという問題が生じるので、案外難しい方法だと思っています。

以上、面直しの話でした。ここまで読んでいただいてありがとうございます!

この記事以外にも砥石に関することを色々と書いていますので、興味があればぜひ読んでみてください。