さくや(@sakuyakonoha77)です。

DIYをする方なら、必ず一本は玄翁(げんのう)、もしくは金槌(かなづち)やハンマーなどを持ってますよね。

これらは釘を打つ時に必要な道具ですが、鉋(かんな)や鑿(のみ)を使う方であればその重要度はさらに増します。良く使う道具なので、自分の手にフィットするものが欲しくなると思います。

そういうときは既製品を買うのではなく、自分で道具を作ってみるのがベストです。自分の手にあわせて作るので、どんな道具よりもしっくりくるし、愛着も湧いてくるので長く使って育てたいという気持ちになります。

というわけで、今回は玄翁の仕込みについて、注意点と具体的な手順を詳しく説明します。

玄翁の仕込みに興味があって、初めてだけどチャレンジしてみたいという方は参考にしてみてください!

玄翁の仕込みの注意点

私はこれまで玄翁を仕込んだことはなかったので、はじめて挑戦したときはハデに失敗してしまいました。まずはその時のことを紹介しつつ、玄翁の仕込みの注意点について説明していこうと思います。

はじめての挑戦で失敗!

ヤフオクをぼんやり眺めていた時、ふと目に入ってきたのが玄翁の頭でした。興味本位で見ているうちに、とりあえず自分も買ってみたいという物欲がどんどん大きくなってしまい(笑)、衝動で買ってしまったのがこちらです。

玄翁のことはよくわかっていなかったので、なんとなく使いやすそう、そしてちょっとカッコいいという感覚で選んでました。

結果として購入したのは、新潟県三条市の玄翁職人である『菱貫』の八角玄能80匁です。

とりあえずホームセンターの柄を加工して入れてみた

いきおいで玄翁の頭を買ったはいいけれども、どうやって仕込めばよいのかがわかりません。

使い方もわからずに買うなんて・・

呆れられても仕方ないけど、とりあえず買ってみないと動けないってのもあるよ

とりあえず、ホームセンターで販売されている玄翁用の柄(小)を買ってきて取り付けてみました。その結果がこちらです。

お~。案外いい感じじゃない

いや、それが全然ダメダメだったよ・

なんとか形にはなっているのですが、櫃(ひつ;玄翁の頭の穴部分)を見るとスカスカであることがわかります。

.jpg)

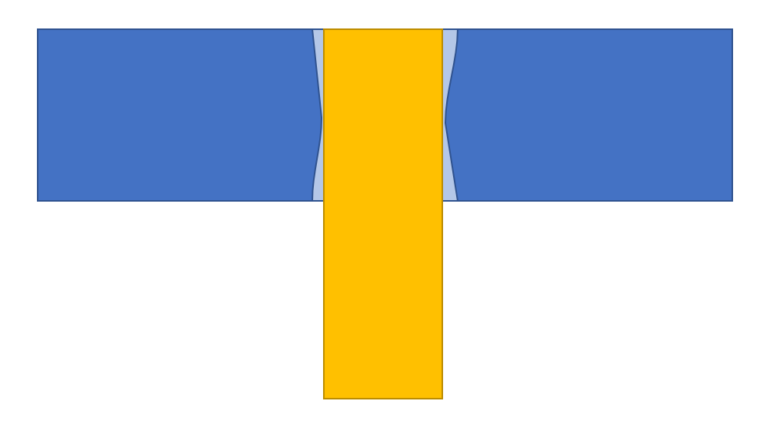

もちろん、買ってきた柄を櫃に合わせて加工したつもりでした。しかし櫃の内側の一番狭い部分に合わせて柄を加工したために、その他の部分がスカスカになってしまったのです。

この状態でもある程度は使えていたのですが、柄は細すぎて握りにくく、そして玄翁の頭は妙に重く感じる。玄翁で叩けば、手には妙な反動が返ってくる。・・正直、使っていて気持ちのいいものではなかったです。

あらためて自分が作った玄翁をよく観察してみて、三つの問題点があると気づきました。

- 柄が玄翁の頭に対して細すぎる

- 柄の形が自分の手に合っていない

- 柄が櫃にしっかりはまっていない

これらが玄翁を仕込む際の注意点になるので、それぞれについて詳しく考えていきます。

玄翁の柄を仕込むときの3つの注意点

注意点1:玄翁の頭にふさわしい太さの柄を選ぶ

いわゆる普通の玄翁は『中玄翁』と呼ばれるサイズです。およそ80匁~120匁(300g~450g)程度が中玄翁に相当するのではないかと思います。それよりも小さいものは『小玄翁』、それよりも大きいものは『大玄翁』と呼ばれます。

玄翁の重さは様々なものがある一方で、道具屋さんで販売されている玄翁の柄は一般的に『小』『中』『大』の3種類です。大まかな重さによって、柄を使い分けなさいということですね。

中玄翁ならば中サイズの柄を使うのがベストということです。実際に購入して持ってみると、かなり太いと感じたりもしますが、そこから削って形を整えていくので太めのほうが良いのです。

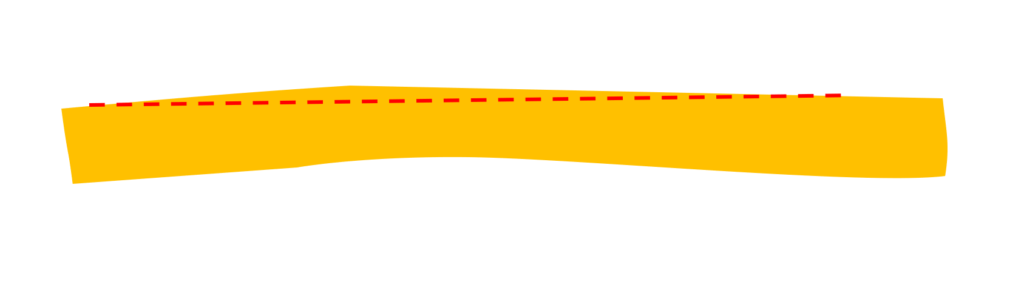

なお柄の形にはまっすぐなものと曲がったものがあります。これは好みの問題で、どちらでも問題ありません。それ以外の形(くびれていたり、装飾されていたりするもの)は避けたほうが無難です。

注意点2:柄の形は自分の手に合わせて加工する

玄翁は手で握って使うものです。手の大きさや形は人によって異なるので、当然ながら握りやすい柄の形も人それぞれですよね。

というわけで、玄翁の柄は自分の手に合わせて加工するのが一番です。

そんなことを言われても、自分の手の形なんてわからないんじゃない?

そこは深く考えなくても大丈夫

実際は、柄を加工しながら握ってみて、気になるところがあれば削って・・を繰り返せばよいだけなので、型を取ったりする必要はありません。

フィーリングで削っていくと、自然と自分の手にしっくりくる形になるような気がします。

注意点3:玄翁の櫃は、ビッチリと隙間なくはめ込む

これが一番難しい問題です。

なにも考えずに市販の柄を入れようとすると、最初に私が失敗したときのようにスカスカになってしまいます。

しかし、これは意外なほど簡単に解決できました。正しい手順で柄をすげれば、確実に櫃穴ビッチリ仕込むことができます。木殺しをしたり、水でふやかしたり‥という作業はほぼ必要ありません。

詳しい手順を紹介していきますので、ぜひチャレンジしてみてください。

玄翁の柄の加工

.jpg)

前回の反省を踏まえて再挑戦するために、あらためて玄翁用の柄を調達しました。白樫の柄、中サイズです。

この柄を使って、玄翁の柄を仕込みなおしてみたいと思います。

柄の上端をまっすぐに加工する

まず、購入した柄の上端(曲がった柄の外側)を、まっすぐに切り落とします。切り落とすといっても大きな加工ではないので、鉋やナイフを使って少しずつ削っていきます。

このとき一番重要なのはどうやって柄を固定するかです。

ナイフならば片手で柄を握り、もう片方の手で削ればよいのですが、鉋の場合はなかなかそうもいきません。(小さい鉋ならば、片手でも使えますが)

鉋を使う場合は、ベンチバイスや万力で挟んでしまうのが一番確実です。

このとき、柄はテーパーがあって挟みにくいので、テーパーにカットした端材を一緒に挟むことで安定させます。

柄を固定したら、柄の上端で山形に盛り上がっている部分を削っていきます。

どの程度削るかは好みです。フィーリングでガシガシ削っていきます。

ちなみにここで使っている道具は西洋鉋です。初心者でも簡単に使えて、樫であってもスルスルと削ることのできる良い道具です。こちらの記事で詳しく紹介しているので、興味があれば合わせて読んでみてください。

大雑把に削ったら、先端の櫃に入れる部分は上端と側面が直角になっていることを確認します。もし直角が出ていない場合は、ここで直角に整えておきます。

櫃の大きさを写し取って墨付けする

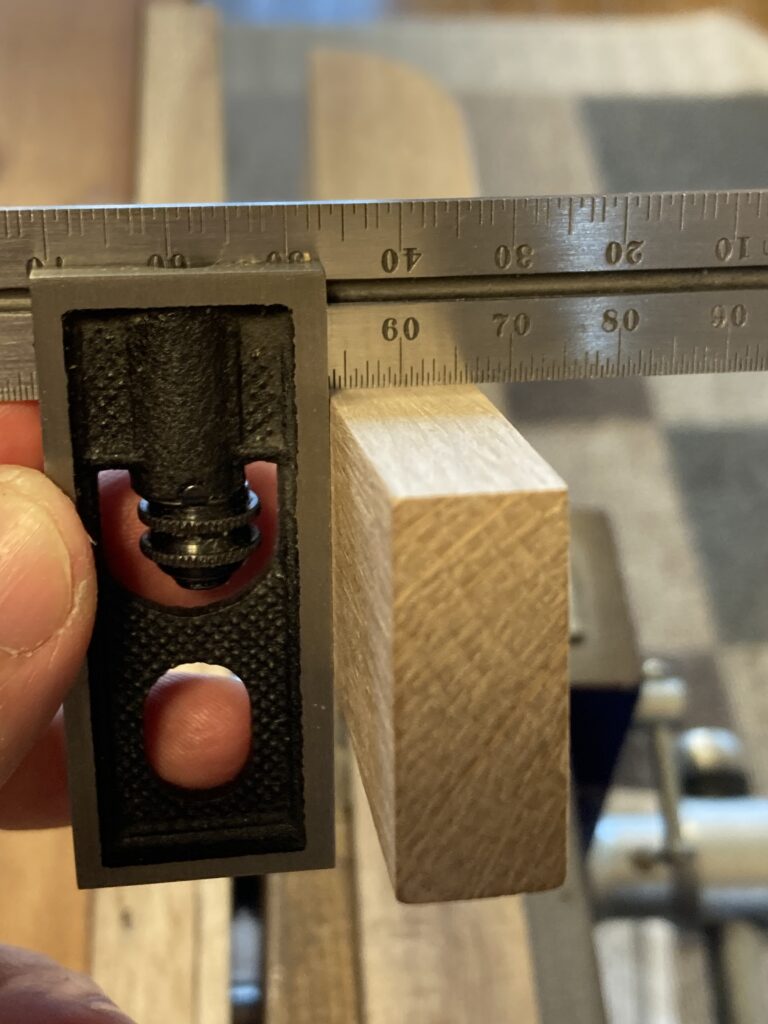

次に、玄翁の頭の櫃の縦幅を測定します。ここでの数値は結果に響くので、丁寧に測定します。

今回は1mm以下のレベルで測定する必要があるので、ぜひ精度の良いノギスで測定するようにしてください。

ところで、玄翁の櫃は貫通しているので穴のどちら側を測る?問題が出てきますが、玄翁の銘や数字(重さ)が刻んである方で測定します。上の写真では20.0㎜ジャストですね。

この寸法に1.5mm程度足した寸法を、先ほど削った柄の先端に墨付けします。今回は平面に削った上端を基準に21.5㎜の線を引いています。

櫃に合わせて、柄の下端を加工する

墨付けをしたら、墨線めがけて加工していきます。鉋で加工してもよいのですが、削り量が大きい場合はノコギリを使うのも手です。

ノコギリを使う場合は不安定になりがちなので、柄をバイスでしっかりと固定し、さらにマグネットシートを貼り付けたノコギリガイドを柄にクランプして加工しました。

大まかに削ったら、微調整をして仕上げていきます。

内側に反る部分は反り台鉋を使うのがベストですが、小さめの鉋(ブロックプレーン)を横向きに滑らせたり、ナイフや粗いサンドペーパーを使って加工することも可能です。

この段階で、柄の先端から持ち手の部分までを好みに削ってしまいます。横から見た時のシルエットがほぼ決まってきます。

柄の先端の横幅を調整する

たて幅の調整が終わったら、次に櫃穴の横幅を測り、その幅+1.5mmを柄の先端に墨付けします。

このとき柄の中心線をはっきりと書いておき、櫃穴の幅を中心線から均等に割り付けるようにします。

墨線を付けたら、墨線に合わせて削っていきます。

鉋で削れるうちはよいものの、そのうち鉋では削ることが難しくなってきます。内側にへこんだ部分を鉋で削ることができないからです。

こういうときは、小さな反り台鉋がひとつあると重宝します。

今回は、墨線よりわずかに大きめに残して終わりにしました。もともと1.5mm大きめに墨付けした上に線を残す程度で加工しているので、実際の櫃穴よりもかなり大きめになっている状態です。

しかしこれでおしまいです。これ以上は削りません。

かなり大きめの状態のまま櫃に押し込むからこそ、ビッチリと櫃穴にはまるわけです。

たてよこどちらも1.5㎜大きいんでしょ?それで櫃に入るの?

入る。安心していいよ。この後を読めば入れ方がわかるから

玄翁の櫃の加工

玄翁の櫃穴も加工が必要です。柄の先端が小さい櫃に入っていくように、櫃の入り口を面取りします。

この面取りが極めて重要で、これをしないと柄が櫃に入っていかなかったり、柄の周囲が削れてめくれあがってしまったりします。この面取りこそが、柄を櫃にビッチリはめ込むための秘訣です。

まず玄翁の養生と面取りの目安を兼ねて、櫃の周囲1㎜の位置にマスキングテープを貼ります。

その後、櫃の周囲1㎜部分をヤスリで斜め45度に削ります。

これで、櫃側の準備は完了です。

それではいよいよ柄を玄翁に挿し込んでいきます。

柄を櫃穴に叩き込む

柄の先端を(わずかに)木殺しする

まず柄の先端の角部分を軽く叩いて木殺しします。柄の先端が櫃穴に入ればよいので軽く叩けば十分です。

ちなみに私は金床を持っていないので、こういうときはいつもダンベルを使っています。

柄を櫃に挿し込んで叩き込む

先端を軽く叩いたら、その先端を櫃に挿し込んで、柄の反対側(柄尻)を金槌でかるく叩きます。すると柄の先端がわずかに櫃に入って動かなくなります。

ここで櫃穴に叩きこむのは先端0.5~1mm程度で大丈夫です。そもそも柄の先端は穴よりも1.5㎜大きく作ってあるので、入れようと思っても入りません。柄の先端が穴に押し込まれて、持ち上げても玄翁が落ちない程度になれば十分です。

そうしたら柄を握って宙に持ち、空中で浮かせたまま、柄尻を思いっきり叩きます!

正しい叩き方をすると、ほんのすこしずつ、柄が櫃に入っていきます。

櫃よりも一回り太い柄の先端が、櫃入り口の面取りによって絞り込まれて入っていくのは不思議な感覚です。ぜひ実際に試してみてください。

この作業を、柄の先端が櫃の出口の少し手前に届くまで繰り返します。

これでほぼ完成ですが、念のため柄の先端に水を吸わせて膨張させておきました。

柄の長さを調整

最後に、柄の長さを調整するため柄尻を切り詰めます。

柄の長さの目安は、一般的には玄翁の頭を手で握ったときの肘までの長さです。

柄の長さが決まったら、柄尻を軽く面取りしておきます。

完成!

これで、玄翁の仕込みが完了です!

手道具なので塗装は必要ありませんが、無塗装だと汚れが付きやすいので、私は表面に薄くクルミ油を引いておきました。お好みの色に塗装するのもありだと思います。

できた~!!すごいね、ふつうの玄翁に見える

普通以上と言ってほしいな。見た目の華はないけど、これは間違いなく私専用の玄翁なんだ

そっか、自分の手に合わせて作ったんだもんね

最初に試した時と比べると、完成度の違いは一目瞭然ですね!玄翁の頭と柄のバランスは良く、柄のフォルムもすっきりとしています。

なにより、手に持った時のしっくり感、振ったときの安心感、そして自分で作った道具という達成感がすごいです。玄翁を使うのが楽しみになりました。

市販の道具では決して得られない満足感がありますので、機会があればぜひ玄翁の仕組みにチャレンジしてみてください!