さくや(@sakuyakonoha77)です。

DIYをしていると、ノコギリだけでは十分な精度が出せなくて困ることがあります。そんなときに悩みを解決してくれる道具が、鉋(かんな)です。

鉋と言えば大工道具ですが、『西洋鉋(せいようかんな)』という道具もあるのをご存じでしょうか?

日本ではあまり知られていませんが、扱いがとても簡単なのでDIY初心者に特におすすめできます。

この記事では私が使っている西洋鉋を紹介しつつ、西洋鉋のメリットとデメリット、購入方法と使い方、メンテナンス方法についてまとめます。

西洋鉋とは

.jpg)

西洋鉋(せいようかんな)とは、日本以外の世界各国で使用されている鉋の総称です。日本の木製の鉋とは違い、金属製のしっかりした台に刃が取り付けられています。

このタイプの鉋は紀元前のローマ帝国の頃から使われていて、2000年以上の歴史があることがわかっています。西洋鉋の歴史に興味がある方は次のリンクを読んでみてください。

西洋鉋の特徴は、なんといってもメンテナンスが容易で、初心者でもかんたんに扱えるという点です。欧米ではアマチュアも鉋を使って木工することがあるので、西洋鉋は誰でも使えるように設計されているのではないかと思っています。

西洋鉋が簡単に使える理由は、日本の鉋と比べて①刃研ぎがかんたんであること、②台の調整がほぼ不要であることが大きな理由です。それぞれ詳しく説明していきます。

鉋は英語で Plane なんだね。西洋鉋は Western Planeになるの?

欧米では西洋鉋が普通だから、自分達の鉋に Western なんて付けないで、普通に Plane って呼んでるよ

①【メリット】西洋鉋は、刃が研ぎやすい

西洋鉋は、適切な道具を使えば初心者でも刃を研ぐことが可能です。初心者が鉋を使う上での最大のハードルは刃研ぎなので、それが解決できるのは非常に大きなメリットです。

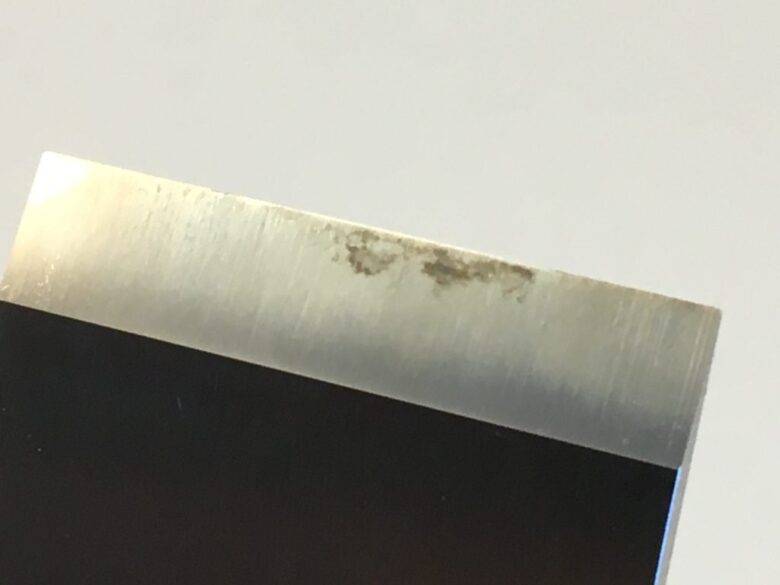

その理由は西洋鉋と和鉋の刃の形状の違いにあります。西洋鉋と和鉋の刃を比較した写真を見てみてください。上が和鉋の刃、下が西洋鉋の刃です。

和鉋の刃は厚みがありテーパー(先細り型)になっている一方で、西洋鉋の刃は厚さも幅も一定です。材質が異なるという点も大きな違いですが、これについては後述します。

刃の厚さと幅が一定であることのメリットは『ホーニングガイド(研ぎガイド)』が使えることです。むしろ西洋鉋はホーニングガイドを使うことを前提に作られていると言っても過言ではありません。

ホーニングガイドを使えば初めてでも正しく刃を研ぐことが可能です。私が初めて西洋鉋の刃を研いだときですら、下の写真のように透けるほどの薄さで木を削ることができました。

①’【デメリット】西洋鉋は、和鉋と比較すると切れ味が劣る

西洋鉋の刃は和鉋と比較すると柔らかい鋼を使っているため切れ味が長続きしにくいというのが、デメリットです。和鉋の刃はしっかり研げば切れ味はかなり長続きしますが、西洋鉋の刃は切れ味がそれほど長続きしません。

これは和鉋と西洋鉋の刃の材質と構造の違いが影響しています。

和鉋の刃の特徴

和鉋の刃は欧米の刃物とは異なり、『付け鋼(つけはがね)』と呼ばれる独特の造りをしています。『地金(じがね)』と呼ばれるやわらかい鉄と、『鋼(はがね)』と呼ばれる硬い鉄を張り合わせる方法です。

さらにその鋼も、炭素を混ぜたり微量成分を加えたりして硬度と靭性(ねばりづよさ)を限界まで高めているので、切れ味は素晴らしいものの、実は研ぎにくいという欠点があります。

そこで和鉋では、薄くした鋼を刃先のみに使い、その他の部分は柔らかくて研ぎやすい地金で厚みを持たせているというわけです。

和鉋の刃は独特の形をしているため、一般的な研ぎガイドはほぼ使えません。ただし唯一存在する和鉋に特化した研ぎガイドを使えば初心者でも研ぐことが出来ます。西洋鉋を使いたくないけど、和鉋を研げる自信がない・・という場合の救済措置になると思います。

初弘グリンテックは私も愛用しているよ。詳しいことは割愛するけど、本当に優秀な研ぎガイド。もし和鉋の研ぎで困っているのであれば検討する価値があると思う

西洋鉋の刃の特徴

西洋鉋では、鋼のみで造られる『全鋼(ぜんこう)』と呼ばれる刃を使っています。この造り方で、和鉋のような鋼を使ってしまうと硬くて研げません。そのため西洋鉋では和鉋と比べると柔らかい鋼(A-2鋼など)をつかい、和鉋よりも薄く刃を成形しています。

西洋鉋の刃は和鉋よりも柔らかい鋼を使っているので、和鉋ほどの鋭い刃を付けることが出来ません。

西洋鉋の切れ味がどの程度かと言うと、マイクロメーター計測の実測値で20μmが限界というところかな

そう言われても、初心者には伝わらないんじゃないかな・・

和鉋の切れ味は、『削ろう会』の記録を見る限りでは10μm以下になる。もっとも、DIYでこの違いを考えること自体が無意味だと思うけどね

ちなみに、西洋鉋用の『付け鋼の替え刃』というものも存在します。私が知る限りではStanley製の西洋鉋向けに販売されている『カルタブルー』と、大工道具の曼陀羅屋が販売している西洋式鉋刃があります。西洋の刃で満足できなくなったときは刃を日本製のものに交換することもできます。

②【メリット】西洋鉋は、台の調整が不要

西洋鉋は台の調整がほぼ不要です。和鉋と違って西洋鉋の台は鉄でできているので、ちょっとやそっとでは狂いません。ただしこれはメリットである一方でデメリットでもあり、西洋鉋が高価になってしまう原因でもあります。

詳しい説明をする前に、『台の調整ってなに?』という方のために捕捉します。

鉋台の精度と調整について

鉋は、和鉋も西洋鉋も基準(治具)となる台に刃を取り付けたものと考えることができます。基準となる台に合わせて木材を削るので、台が平面であれば木材も平面になるし、台が湾曲していれば曲面を削ることができるという理屈です。

したがって、平面に削るための鉋では台の平面精度が非常に重要となります。台の直角を利用して直角削りをするのであれば、台の直角の精度も重要になるわけです。

しかし和鉋の場合、台が木製であるため使っているうちに凹みや歪みが出てきます。そうなると正確に削ることができなくなるため、台を修正するという作業が必要になります。

一方で西洋鉋の台は鋳鉄で作られているため、使っているうちに台が歪むということがありません。台を修正する手間がかからないというのが西洋鉋の大きなメリットでもあります。

しかしそれは、そもそも購入時点で台が狂っていなければの話です。最初から台が歪んでいる場合は自分で修正するしかなく、鉄を削って調整する作業になりますので木製の台以上に難しい作業になります。

したがって西洋鉋を使う場合、最初に精度の高い(歪みのない)鉋を手に入れることが重要となります。西洋鉋は様々なメーカーから販売されていて価格も様々ですが、価格の違いは精度の違いと考えることができます。

精度が高い西洋鉋メーカー

ではどのメーカーの鉋がよいのかと言えば、まずは私も使用しているLie-nielsen(リー・ニールセン)製のものをお勧めします。

Lie-nielsen製の鉋は初期精度が非常に高く、本体の平面精度は±0.0015インチ(0.038mm)以内で加工されています。側面の直角精度も高く、スコヤで確認する程度では歪みを見つけることができません。

本体は鋳鉄製で、鋳造時のストレス(癖)も除去してあるため使っていくうちに歪むことがありません。説明書には『生涯使える道具』と記載されています。

②’【デメリット】西洋鉋は高価

西洋鉋は最初に良いものを購入する必要があるため、どうしても高価な買い物になってしまいます。これが西洋鉋最大のデメリットです。

しかし私の個人的な意見を言えば、Lie-Nielsenはあの値段になるのも仕方ないと思っています。それくらいに手間をかけられて作られており、だからこそ精度が高く使いやすい道具になっているからです。

実際の製造工程の動画がありますので、興味があれば見てみてください。

Lie-nielsen製と、よく知られているStanley製の鉋では同等機種でもおよそ2倍の価格差があります。その違いは精度の違いであることは間違いありません。ソール(鉋の下端)の平面精度、側面の直角精度にその差が出てきます。

精度の低い製品を買うのであれば、それを自分で修正できるかどうかが問題になります。DIY初心者にとってはその修正も至難の業です。だからこそ、DIY初心者であれば最初の一台目はしっかりと調整された良いものを購入することをお勧めします。

西洋鉋の購入方法

コロナ禍以降、日本への西洋鉋の輸入が(Veritasを除いて)停止されているため、もはや店頭で購入することができません。そのため日本で西洋鉋を購入しようと思ったら通信販売を利用するしかありません。

以前は東急ハンズで買うこともできたんだけど。古き良き時代だった・・(遠い目

現時点で利用できる、現実的な調達方法を紹介しておきます。

海外のメーカーサイトから直接購入

いきなりハードルが高い選択肢ではあるものの、これが最も確実で早い方法だと思っています。海外の西洋鉋メーカーの公式サイトに行き、アカウントを作成して直接購入する方法です。

海外サイトはもちろん英語で、注文の際にも住所を英語で入力しなければならないといった難点はありますが、今はGoogle翻訳やChatGPTを利用すれば英語も簡単に扱えるので、案外楽勝だったりします。

ただし最大の問題は『為替(円安)&送料』です。現在は海外から荷物を発送してもらう場合の送料が高騰しており、西洋鉋本体の価格よりも送料のほうが深刻な問題になってきます。

送料はメーカーや発送方法によって異なるので、購入を検討している方は各メーカーサイトで確認してみてください。

お勧めのメーカーをいくつか紹介しておきますので、参考にしてみてください。

Lie-Nielsen

Lie-Nielsenは世界最高レベルの品質を誇る、米国の西洋鉋メーカーです。ブレードの品質、本体の加工精度などどれをとっても申し分なく、Youtubeに出てくるような欧米の有名木工家が好んで使用しています。

以前は日本のTools.GRのWebサイトで購入することができたのですが、米国工場の縮小により生産量が激減し、日本への供給が途絶えてしまい今後復旧する見込みがありません。(Tools.GR社長とお話しして、直接確認しました)

そのため国内販売代理店からの購入は諦めるしかないので、購入するのであれば公式サイトから直輸入することになります。

Veritas

Veritasはカナダの西洋鉋メーカーで、一般的な(旧Stanelyの様式を受け継いだ)西洋鉋とは一線を画する、独自の西洋鉋を開発していることが特徴です。

Lie-Nielsen(StanleyやRecordといった伝統的な西洋鉋メーカーの形を継承している)西洋鉋と比較すると見た目で違和感を感じてしまいますが、機能優先で合理的なデザインを追求した結果そうなったと考えれば洗練されているとも言えます。

特にVeritasの溝鉋(Plow plane)は、他のメーカーで類を見ない素晴らしい道具だと思う

なによりVeritasの西洋鉋は、国内の販売サイト『オフ・コーポレーション』で購入できることが最大のメリットです。海外からの直輸入がハードルが高いのであればVeritasで西洋鉋デビューするというのも十分にアリです。

Quansheng Luban

最近流通量が増えているのがLubanの西洋鉋で、これは中国のQuansheng tools社が製造しているものです。Quansheng tools社が製造している鉋は販売国によって製品名が異なり、オーストラリアではLubanであったり、アメリカではWood riverであったり、ドイツではJunmaであったりします。

Lubanは性能の割には価格が抑えられているのが魅力で、Lie-Nielsenには及ばないものの機能的には問題ないと言われています。

ヤフオクやe-bayなどでよく見かけるので、とにかく早く使える道具が欲しいというのであれば選択肢に入れても良いかもしれませんが、不良品を引き当てる可能性も0ではないため注意が必要です。

西洋鉋の種類

和鉋にも『平台鉋(ひらだいかんな)』『豆鉋(まめかんな)』『作里鉋(さくりかんな)』・・があるように、西洋鉋にも多くの種類があります。

私も使用している西洋鉋の中から、いくつか具体的に紹介してみます。

ブロックプレーン(Block plane)

![アジャスタブルマウス・ローアングル・ブロック・プレーン [60-12]](https://sakuyakonoha.com/wp-content/uploads/2019/11/アジャスタブルマウス・ローアングル・ブロック・プレーン-60-12.jpg)

ブロックプレーンは小型で使いやすい万能鉋です。通常の鉋とは刃の向きが逆で、鎬面(斜めに研いである面)が上を向いているベベルアップという構造をしています。

その構造ゆえに、他の鉋が苦手とする木口削りも得意としており、実際に私がブロックプレーンを使ってパイン材を削ったときの写真がこちらです。

木口が薄くスライスされていることがわかります。このように、木口面であっても精密な加工が可能なのがブロックプレーンです。

もちろん木口以外の削りも可能で、木端などの目違い(段差)払い、狭い幅の平面削りなど、DIYで必要となる細かい作業で力を発揮します。

大きな面を平らにならすのには不向きなので、その場合は他の西洋鉋を使うことになります。大きな鉋は価格も高いので、まずはブロックプレーンで慣れてみて、順次買い足すのがいいでしょう。

ベンチプレーン(Bench plane)

ベンチプレーンは、標準的な平台鉋に相当します。大きさは中くらいで、比較的大きい面積の大きい削りに向いています。最近ではベンチプレーンではなくスムースプレーンと呼ばれることもあり、その名のとおり仕上げ削りに最適です。

上の写真ではAmazonの安価な鉋を使用しています。安価な鉋でしっかり研げばかなりの切れ味になりますが、やはり価格相応に切れ止むのが早く頻繁に研がなければならないのが難点です。

Lie-NielsenやClifton Toolsなど、他メーカーのベンチプレーンであれば長切れして使いやすいだろうと思うよ

持ってないの?

持ってない。ベンチプレーンは高いからね・・

プラウプレーン(Plow/Plough plane)

』.jpg)

『プラウプレーン』は、西洋の溝切り鉋です。木材の端から一定の距離の位置に、一定の太さ・深さの溝を掘ることに特化しています。

和鉋で近いものと言えば機械作里鉋(きかいじゃくりかんな)です。木材の側面にフェンスを当てることで正確な位置に溝を掘ることができます。

しかし機械作里鉋は刃を交換できないのに対し、プラウプレーンは様々な幅や形の刃に交換することができます。しかも一定以上の深さにならないよう、深さストッパーも装備しています。一台で様々な溝幅に対応でき、幅も深さも正確に加工することができるというわけです。

そしてもちろん、この鉋の刃はホーニングガイドで研ぐことができます!

初心者でも簡単に刃を研ぐことができ、素晴らしい切れ味を発揮させることができるというのがメリットです。

プラウプレーンについては、次の記事で詳しく紹介しています。とても魅力的な道具なので、ぜひ読んでみてください。

ルータープレーン(Router plane)

この小さな鉋は『ルータープレーン』と呼ばれるものです。現在のルーター(電動工具)が登場する以前の古い道具と言われていますが、19世紀末頃に登場したものなので鉋の歴史で言えば新しい部類に入ります。

電動工具が登場し始めた20世紀半ばころにはほぼ生産されなくなってしまいましたが、21世紀に入ってからこの道具の価値が見直され、近年は様々なメーカーから新しい商品が生産・販売されるようになってきました。

このルータープレーンの特徴は、なんといっても『完璧に同じ深さに掘ることができる』という点です。細い溝であれば正確に掘り揃えることができ、蝶番の埋め込み穴を掘るときもこの道具は大活躍します。

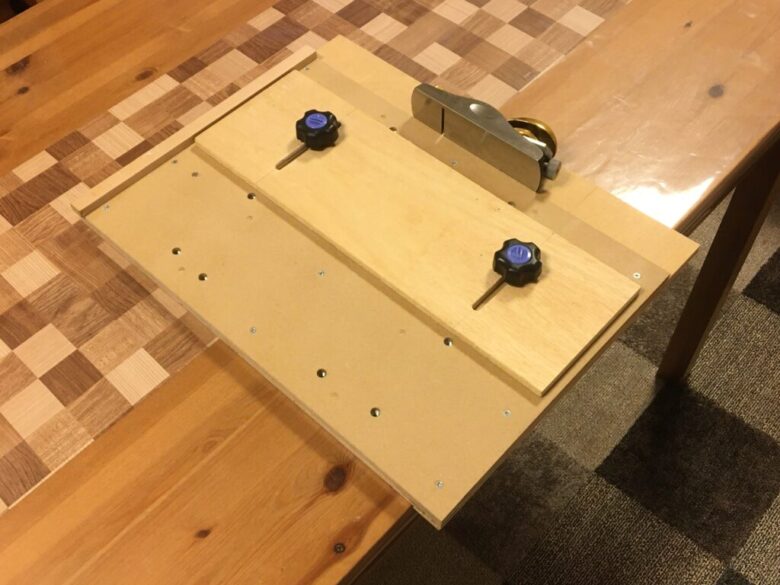

ルータープレーンは構造自体はシンプルなので、自分で自作することも可能です。ユニディホームセンターの『DIYスタジアム』という企画でルータープレーン作りの企画があり、そこで作成したルータープレーンがこちらです。

西洋鉋の仕組みと使い方

西洋鉋は和鉋と比較すると構造が複雑ですが、使っていると自然と憶えてしまうものです。経験や勘に頼らなくても使えるよう作られているので、初心者でもすぐに使いこなせるようになります。

以下では、西洋鉋のなかのブロックプレーンを例に詳しく説明していきます。

部品の説明

ブロックプレーンは以下の部品で構成されています。

- Bronze cap iron(キャップ)・・・持ち手になる部分。掌にフィットする形になっています。cap ironとは裏金のことを意味するようですが、和鉋の裏金のような機能は無い気がします。

- Spinwheel(スピンホイール)・・・キャップと刃の間で『突っ張り棒』のように働き、刃を押し付けて固定します。

- Brass adjustment lever(調節レバー)・・・刃口の広さを調整するレバー。

- Brass lock screw(ロックねじ)・・・刃口調整レバーを固定するネジ。

- Adjustable mouth plate(刃口調整プレート)・・・和鉋の『木っ端返し』に相当。前後に動かし、刃口の広さを調整できるのが特徴。

- Blade adjuster nut(刃調整ナット)・・・刃の出し入れを調整するネジ。

- Body(本体)・・・鉋の台。

- Blade(刃)・・・鉋の刃。

わわわ・・部品が多くてわけわかんない

最初はそう思うけど、大丈夫!すぐに手に馴染むから

組み立て方

西洋鉋の組み立て手順は、言葉で説明するよりも見た方が早いですね。簡単なGIF動画ですが、次のようになります。

刃の調整方法

鉋の刃を出し入れする場合、和鉋ならば鉋頭や台頭を叩いて調整しますが、西洋鉋の場合は⑥刃調整ナットで調整します。

刃調整ナットを時計回りに回せば刃が前進し、反時計回りに回せば後退します。これを利用して刃の出し入れを行います。

和鉋の場合は鉋台を目の高さに上げて‥というように刃の出具合を直接目で確認しますが、西洋鉋の場合は直接確認しなくても調整可能です。

西洋鉋を木材の上に置き、軽く前後に動かして刃が引っかからなければナットを時計回りに回す、引っかかりすぎるようであれば反対に回す・・という調整を行います。最初は戸惑いますが、慣れれば自然と調整できるようになります。

刃を出す量が決まったら②スピンホイールを回して刃を固定します。このとき刃の左右の傾きも調整可能なので、削ってみて左右で偏りがあるようならばここで微調整してもOKです。

刃口の調整方法

ブロックプレーンは刃口の大きさを調整できることが特長です。

刃口の調整は③調整レバーと④ロックネジで行います。刃先に当ててしまうと刃がいたんでしまうので、刃口を動かす場合はよく注意してください。

刃口の大きさは、主に逆目防止と削り量の調整に影響します。刃が木目に食い込んでしまうのが逆目掘れ(さかめぼれ)で、慣れないうちはこれで木をボロボロにしたりするものです。

それを防ぐためには、刃が木目に食い込まないように刃口を極限まで刃に近づけるようにします。当然、刃先にぶつかると刃先を傷めてしまうので、刃先にぶつからない程度にです。

上の写真は、実際に仕上げ削りをしたときの刃口です。肉眼では刃口の開きが見えません。電灯にかざすと、わずかに光が漏れて見える程度です。この程度まで刃口を狭くして、刃を出す量を小さくして、刃の切れ味を良くすれば、逆目であってもきれいに切れるようになります。

西洋鉋の使い方と、削りやすくするための治具(ジグ)

西洋鉋は手前から奥に押して使います。和鉋は奥から手前に引いて使いますので、西洋鉋とは逆です。最初は力加減がわかりにくいかもしれませんが、使っていくうちに慣れていきますので心配いりません。

西洋鉋の動かし方

西洋鉋は、手のひらで包み込むように持って片手で動かします。

力を入れて押し削りする際、削る対象が動いてしまうとうまく削ることができません。そのため削る対象が動かないようにするための道具が必要になります。

一般的にはベンチフックと呼ばれる簡易治具を使いますが、西洋鉋の性能を最大限引き出したいのであればシューティングボードと呼ばれる専用の削り台があると便利です。

これも自作可能ですので、こちらの記事で詳しく紹介しています。

木口を削るときの使い方

木材の木口を削る場合は要注意です。ブロックプレーンは木口削りが得意な道具ではありますが、木口をそのまま削ろうとすると木材の端が割れてしまうことが多いためです。

そのため木材の端から中央に向けて削るようにするか、木口削り専用のジグを作る必要があります。先ほどのシューティングボードも木口削りが可能な治具のひとつです。

治具によっては、木口削りの際に特定の角度で削るようにすることもできます。

上の写真は、木材の木口を45度で削るための専用ジグです。額縁を作るときなど、45度(留め)で削る際に威力を発揮します。こちらの記事で詳しく紹介していますので、合わせて読んでみてください。

西洋鉋の刃の研ぎ方

鉋は刃を研げるかどうかが非常に重要ですが、西洋鉋の場合は『ホーニングガイド』と呼ばれる専用の道具を使うことで、初心者でもかんたんに研ぐことができます。

西洋鉋の刃研ぎでおすすめのホーニングガイド(研ぎガイド)

ホーニングガイドは、シンプルなものであればホームセンターでも『研ぎガイド』などの名前で販売されています。しかしこの研ぎガイドは研ぎ角度の設定ができないこと、左右に傾くため安定しないことから、扱いは難しく上級者向けです。

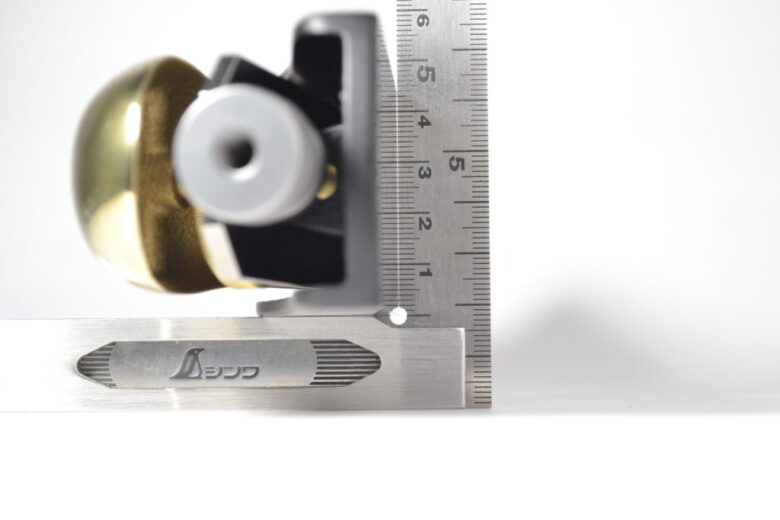

そこで、私が使っているVeritas マークII ホーニングガイドを紹介します。

このホーニングガイドの特徴は三つあります。

- 刃の角度を正確に設定することができる治具が付属している

- 刃を上下で挟み込む構造のため、薄い西洋鉋の刃でもしっかり固定できる

- ローラーが幅広で、研ぎの際に手ブレせず安定するため正確な刃付けができる

研ぎ角度の設定方法

Veritas マークII ホーニングガイドに付属する治具を使えば、任意の角度で刃物を研ぐことができるようになります。

見てわかるとおり10度~54度まで様々な目盛りがあり、下についている設定金具をセットすることで任意の角度で刃物を研ぐことができます。対応できるのは鉋の刃だけでなく、挟み込むことで固定できる刃物であれば様々なもので利用可能です。

刃の角度は切れ味だけでなく、刃の耐久性や削る材料との相性に直結します。初心者が刃を研ぐとどうしても刃の角度が変わってしまうものですが、このホーニングガイドがあればその心配もありません。また、既に角度が狂ってしまった刃物を修正する際にもこのホーニングガイドは大活躍します。

ホーニングガイドを使った鑿の研ぎ方についてはこちらで詳しく紹介しています。鑿を持っている方は是非読んでみてください。

ホーニングガイド(研ぎガイド)の使い方

ブロックプレーンの刃の角度は25度です。まずは角度設定治具の目盛りを25度に合わせます。

角度設定用の治具で任意の角度を設定したら、ホーニングガイド本体に治具を取り付けます。

組み立てたものを裏返し、ホーニングガイドの挟み口に鉋の刃を差し込み、角度設定治具の右端と角度設定金具に刃をぴったり合わせます。

刃を差し込んだら、ホーニングガイド側にあるネジを締め付けて刃を固定します。その後、角度設定治具を取り外せば準備完了です。

この時点で刃を横から見ると、刃が砥石にあたる角度が設定角度(今回の場合は25度)ぴったりになっていることがわかります。

あとは、この状態のまま砥石上でホーニングガイドと刃を前後に動かせば、刃を研ぐことができます。

ここで使っている砥石は『黒幕』シリーズの#1000と#8000です。この二つさえあれば、十分に実用的な切れ味が得られます。

なお、研ぎで重要なのは砥石の研ぎ面を平面にすること、そして砥石がぐらぐら動かないことです。

研ぎ面を平面にするためには平面精度の高いダイヤモンド砥石を使います。タイヤモンド砥石とすり合わせることで研ぎ面を平面にしているわけです。詳細はこちらの記事で説明していますので、併せて読んでみてください。

砥石がぐらつかないようにするためには、しっかりとした砥石台を使うことが大切です。こちらの記事で砥石台について詳しく紹介していますので、あわせて読んでみてください。

刃を研ぐ頻度

刃を研ぐ頻度は、どの程度刃を酷使したかによりますが、早めに研ぎなおした方が楽なことが多いです。

面倒に思えるかもしれませんが、早めに研ぎなおしをすれば仕上げ砥石で少し研ぐだけで切れ味が復活しますので数分の作業で終わります。切れ味が大きく低下してから研ぎなおしをすると中砥からの研ぎなおしが必要になるため、余計に時間がかかることもあります。

研ぎなおしの頻度については使い方や研ぎ方によっても変わってきますので、自分なりの最適なバランスを見つけてみてください。

西洋鉋の手入れと保管

西洋鉋は鉄製の道具のため、手入れせずに放置しておくとサビが発生してしまいます。

そのため、使い終わった西洋鉋は必ず手入れをしてから保管するようにしてください。主なポイントを挙げておきます。

分解して、エアダスターで木くずを払う

まずは西洋鉋を分解して、エアダスターで木くずを吹き飛ばします。隅や隙間に木くずが詰まるので、エアダスターで勢いよく吹き飛ばすのがおすすめです。

木くずを吹き飛ばしたら、全体に油を吹きかけてペーパータオルで吹き上げておきます。私が愛用している防錆スプレーはこちらです。

刃を研いでおく

さ、さびてる~っ!

慌てなくて大丈夫。木のヤニが付くとどうしてもこうなるけど、研げば元通りになるから

使用後の刃は欠けたり錆びたりしているものです。そのため、使った後はすぐに刃を研いでおくのが理想です。研ぎ方については上で紹介していますので、ぜひこまめに刃を研ぐようにしてください。

刃を研いだ後は、先ほどの防錆スプレーを吹き付けて拭き上げておきます。

空気を遮断して保管

油を刷り込んだら、できるだけ空気に触れないように保管します。

私は西洋鉋専用の箱を自作してしまっていますが、こうしておけばしばらく使わなくても錆びることはありません。

箱が無い場合は防錆紙に包んでおけば安心です。梅雨時期など、どうしても錆びやすくて困るときは防錆紙を使うことで解決できますので試してみてください。

まとめ

西洋鉋は日本ではあまり知られていませんが、まったくの初心者でも扱えるというのがメリットで素晴らしい道具です。

初心者でも簡単に刃を研ぐことが可能で精度の高い加工ができるようになるため、『正確な直角加工』や『留め切り加工』なども簡単かつ正確にできるようになります。

ただし初期品質の良いものを購入しないと逆に苦労してしまうため、どうしても高価な買い物にはなってしまいます。和鉋や替刃式鉋を使うという方法もあるので、手間やコストなどを考慮して、自分に合う道具を選べばよいと思います。

選ぶポイントをまとめると、

- 切れ味と精度を妥協してコストを抑えるなら『替え刃式鉋』

- コストをかけてでも、かんたんに精度の高い加工を行いたいのならば『西洋鉋』

- あえて職人の道に進み、腕を上げたいのなら『和鉋』

という選択肢があることになります。ぜひご自身のDIYスタイルに合うものを探してみてください。

替刃式鉋についてはこちらの記事でも詳しく紹介していますので、興味があればぜひ読んでみてください。

』-150x150.jpg)