こんにちは、このはです。

「手前みそ」という言葉があるように、自家製の味噌は各家庭の味があり一度食べたらやめられない味です。

実は味噌を作るのは実はとっても簡単!仕込んだあとは置いておくだけ。最近は味噌づくりのセットも販売されていて、とても気軽に味噌づくりを始めることができます。

今回は味噌の材料の選び方、味噌づくりに適した容器、そして味噌の仕込み方と保存方法を分かりやすく順を追って紹介します。

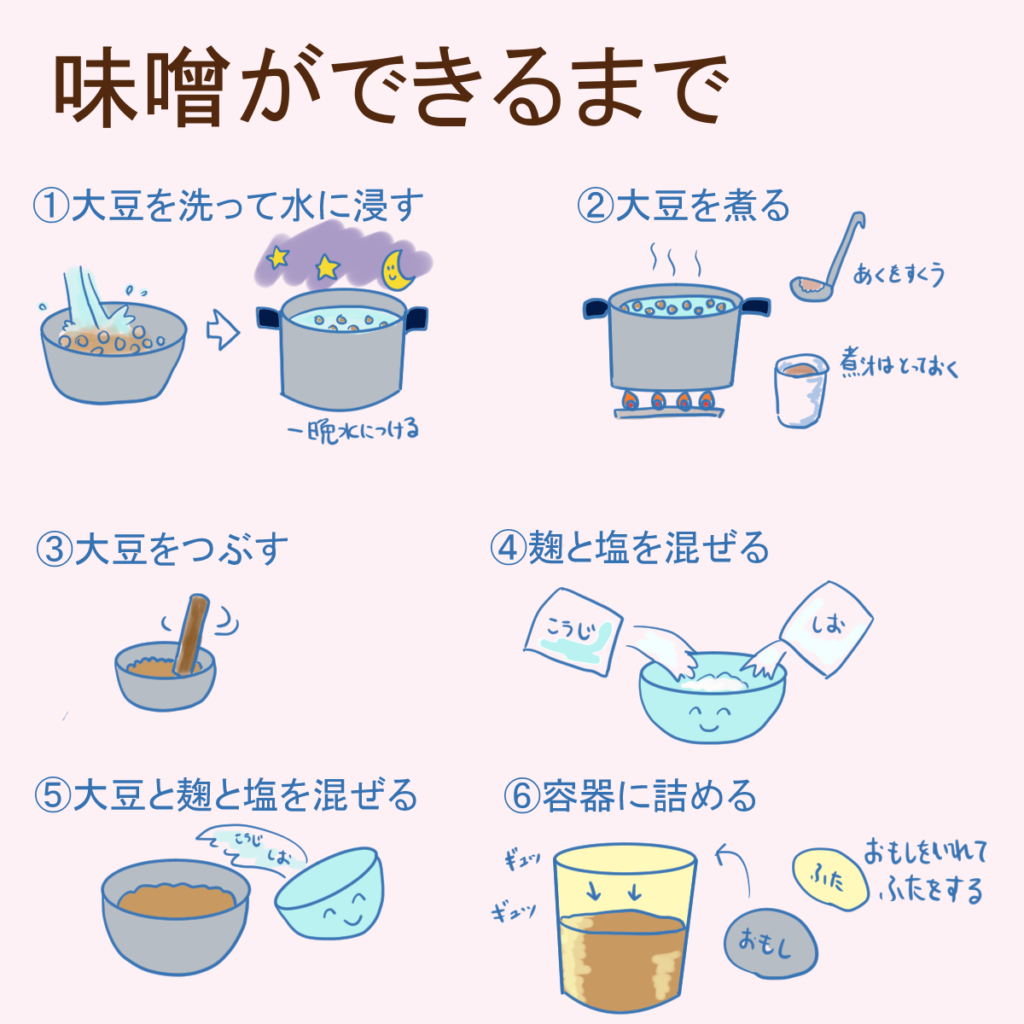

イラストで解説!味噌の作り方

味噌の作り方の一連の流れです。材料は大豆、塩、米麹の3つです。特別な道具は必要なく、味噌を発酵させる容器も家庭にあるものでまかなえます。

それでは、まず味噌の材料について詳しく見ていきましょう。

味噌の材料

味噌の材料は①大豆、②麹(こうじ)、③塩、あとは水です。

材料がシンプルだからこそ、使う材料によって大きく味が変わります。

おすすめは、上鈴木こうじ店さんの手作りみそキットです。味噌づくりの材料がそろっているので、便利です。

①大豆

味噌に適している大豆の特徴をチェックしましょう。

これらの特徴が揃っており、味噌に最適な大豆は北海道産の『とよまさり』です。こだわりの美味しい味噌を作りたいのであればぜひ使ってみてください。

もちろんスーパーで販売されている大豆でも問題なく味噌を作ることができます。まずはスーパーの大豆で作ってみて、慣れてきたら良い豆を試してみるのもいいでしょう。

②麹(こうじ)

大豆を発酵させるために必要なコウジカビが付いている材料で、何にコウジカビを付けているかによっていくつかの種類があります。

米麹(こめこうじ)

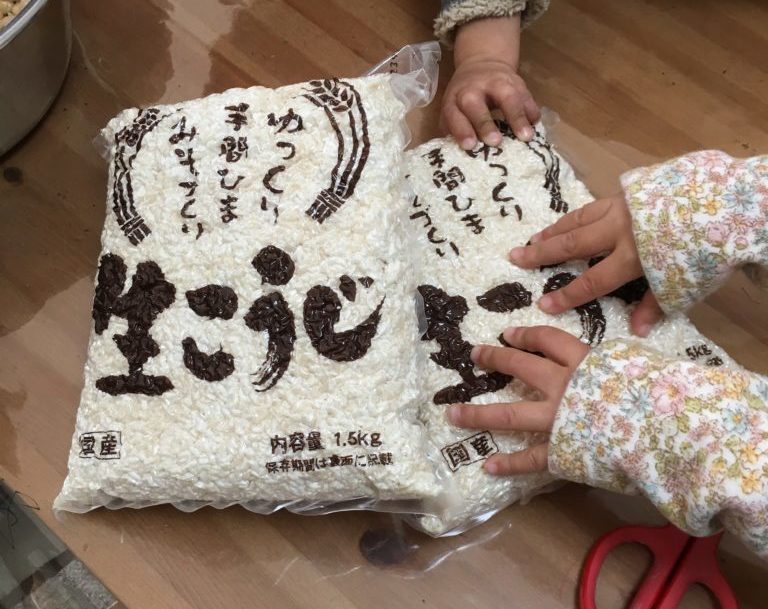

味噌づくりで一番よく使われるのが米麹で、米にコウジカビを付けたものです。

米麹には『生麹』と『乾燥麹』の二種類があります。

生麹の方が発酵させる力が強いため美味しい味噌を作ることができますが、日持ちしないというデメリットがあります。

生麹を使う場合は購入するタイミングに気を付けて、通販で購入する方法をお勧めします。自宅に届いたら早めに仕込みをした方がいいため、仕込み日を決めてから、その数日前に届くようにするといいでしょう。届いた生麹は冷蔵保存しましょう。1~2週間くらいならば冷蔵保存が可能です。

鈴木こうじ店さんでは、味噌作りの材料を単品で購入することもできます。

麦麹(むぎこうじ)

味噌づくりでは、米麹の代わりに麦麹(麦にコウジカビを付けたもの)を使うこともできます。

米麹と麦麹では味が少し違い、麦麹の方が甘みが強く、わずかに麦の香りがする味噌ができます。また麦麹は水分が多く発酵が早く進むため、通常よりも早く味噌が出来上がるという特徴もあります。

米麹を使ったことがないと米麹と麦麹の違いはわかりにくいので、はじめての場合は米麹を使って味噌を作り、慣れてきてきたら麦麹を使ってみるのがいいでしょう。

玄米麹(げんまいこうじ)

米麹の親戚のようなものですが、精米していない米を使って作った玄米麹というものもあります。玄米麹は米麹と似ていますが、米麹に比べると発酵力が弱いため甘酒などには向きません。

そのかわり玄米には深いコク、香り、独特の苦みなどがあります。さっぱりした甘めの味噌が好みであれば米麹で問題ありませんが、コクと滋味のある通向けの味噌が作りたければ玄米麹を使うのもいいでしょう。

豆麹(まめこうじ)

豆麹は八丁味噌の原料になる麹です。名古屋の『赤だし』として有名ですね。

通常の味噌は『豆+米』で作るため米の香りのする甘い味噌になりますが、豆麹を使う場合は『豆+豆』となりますので豆の風味が強い独特の味噌になります。

③塩

味噌のしょっぱさを決める材料です。辛い味噌が好きであれば塩の量を多くし、甘い味噌が好きであれば塩の量を少なくするなど好みで量を調整することができます。

ただし塩には味噌のカビと腐敗を防ぐという重要な役割がありますので、塩を減らすとカビが増えたり腐敗しやすくなったりします。減塩味噌が好みであっても、あまり極端に塩を減らさないほうが無難です。

参考までに、私たちが使っている塩はこちらです。とても美味しい塩なので、料理でも大活躍しますよ。

味噌材料の分量と調整について

自分で味噌を作るとき、豆、麹、塩の分量をどうするかについて悩むことになります。この三つの材料の比率によって、味噌の味は大きく変わります。

しかし味噌の味の好みは人によって違うので、何度も作ってみて好みの味を見つけるのが一番です。

ポイントをもとに試行錯誤して、自分なりの一番美味しい味噌を見つけることができるのも自家製味噌の楽しみだと思います。

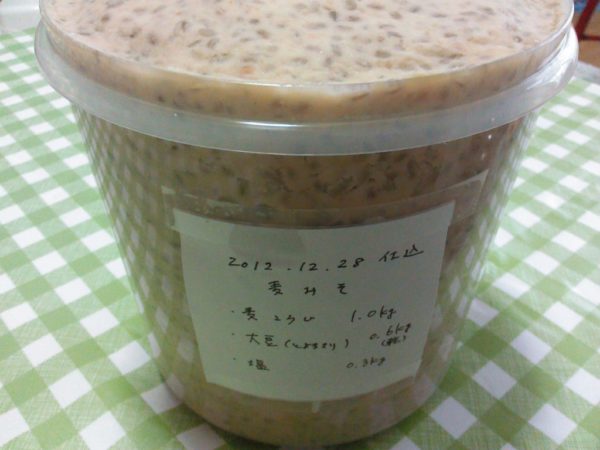

私たちが味噌を作るときの分量

参考までに、私たちが味噌を作るときの分量を紹介します。

私たちは2008年ころから毎年欠かさず味噌を作っていますが、ここ数年は以下の分量でおちついてきています。

米麹をかなり多めにしてあるので甘みの強い味噌になります。参考にする場合は実際に使う量に合わせて全体量を調整してみてください。

味噌の容器について

味噌を作るためには、味噌を発酵させるための容器が必要になります。代表的な容器としてはプラスチック容器、ホーロー容器、陶器、杉樽などがあります。

ポリ容器、ホーロー容器、陶器など

味噌はどんな容器でも作ることができます。ご家庭にあるタッパーで作ることもできますし、漬物用の容器で作ることもできます。実際、私たちも最初は市販の漬け物容器で味噌を作っていました。

味噌づくりの容器で大切なこと

味噌づくりの容器で大切なことはたったひとつ、水漏れしないことです。これさえ問題なければ、どんな容器でも味噌を作ることができます。たとえば以下のような容器が味噌づくりに適しています。

味噌は発酵する間に水分が出てきます。これが漏れてしまうと床が汚れてしまったりカビが生えてしまったりしますので、水漏れのしないしっかりとした容器を使いましょう。

蓋はあるほうが便利ですが、無くても問題ありません。板で口をふさいだり、ビニール袋で密閉するなどの工夫で味噌を作ることができます。

杉樽(すぎたる)・味噌樽(みそだる)

杉で作られた味噌樽は味噌づくりに最も適した容器です。プラスチック容器などよりもはるかに美味しい味噌を作ることができるのですが、その理由は次のとおりです。

通気性があり発酵が促進され、さらに杉のほのかな香りが味噌に移るため、とても風味豊かな味噌が出来上がります。高価ではありますが一つ買えば一生ものになりますので、こだわりの味噌を作りつづけたい方にはお勧めです。

しかし実は杉の味噌樽を作ることのできる職人が激減しているのが現状で、味噌樽の入手はとても難しくなってきています。特に金具や接着剤を使わない天然素材の樽を作っているのは日本全国で3か所程度と言われています。もし購入したいと思うのであれば、早めに購入することをお勧めします。

私たちは『たるや竹十』さんで味噌樽を購入しました。吉野杉と竹だけを材料に味噌樽を作って販売している数少ないお店です。問い合わせをすれば今でも購入は可能かとおもいます。

手間を省く場合は味噌作りセットがおすすめ

大豆、麹、塩、容器などひとつひとつ吟味して購入したいところですが、初めて味噌を作るのであればとりあえず簡単に味噌を作ってみたいと思う方もいるはずです。そういう方には、材料と容器が揃ったセットを購入することをお勧めします。

また、大豆を煮るのが面倒と感じる方にはあらかじめ煮てつぶした豆がセットになっているものもあります。割高になるかもしれませんが、材料はいいものを使っていますので美味しい味噌ができるはずです。

自家製味噌の作り方

それでは、味噌の作り方を詳しく見ていきます。

味噌づくりの時期

味噌づくりに最適なのは冬で、1月~3月が最適です。これは『寒仕込み(かんじこみ)』と呼ばれ、以下の理由で味噌づくりに最適と言われています。

いまはいつでも味噌づくりが可能です。セオリー通りに寒仕込みで仕込むのがおすすめですが、4月頃に仕込んだ味噌というのも美味しく出来上がるようです。

寒仕込みの季節は麹屋も繁忙期になるので、麹の販売は予約でいっぱいになることがあるよ。生麹で味噌を作る場合は注意してね

大豆を煮る準備

まずは大豆を軽く洗って、ゴミなどを取り除いておきます。そのあとは大きめの容器や鍋に水と大豆を入れ、一晩吸水させます。

ダイズは二倍ほどに膨れるので、あふれないよう気を付けてください。

大豆を弱火で軟らかくなるまで煮る

大豆が十分に水を吸ったら鍋に入れて火にかけ、沸騰したら蓋をして、弱火で大豆が柔らかくなるまで煮ます。親指と小指でつまんで潰せるようになるまで煮るのが目安です。5時間以上かかることもあるので、気長に煮てください。

大豆は吹きこぼれやすいので気を付けます。我が家では30分おきくらいでタイマーをかけて鍋チェックを欠かさないようにしています。

最初は泡のような灰汁(あく)がたくさん出ますので取り除いてください。最初に灰汁をすくってしまえば、あとはあまり気にしなくても大丈夫です。

圧力なべがあれば煮る時間は大幅に短縮できるよ。ここで煮た大豆はぜひ試食してみてね、大豆がおいしいと良い味噌ができるよ

なお、煮汁は後で使う場合があるので少しとっておいてください。

大豆をつぶす

大豆が柔らかく煮えたら、温かいうちにつぶします。ポテトマッシャーを使ったり、麺棒などをつかって豆の形がなくなるまでつぶします。

豆の量が多い場合は、こちらの食品コンテナの中でつぶすといいです。平らなので豆がよくつぶれます。

別のボウルで塩と麹を混ぜて塩切り麹を作る

麹は固まった状態で売っていますので、まずは手でほぐします。少しの力で簡単にほぐれます。

ほぐれたら、麹に塩を加えてムラがないようによく混ぜ合わせます。このとき塩は一握りほど取り分けておきましょう。後で容器に詰めるときに使います。こうして混ぜたものを塩切り麹と呼びます。

塩をたくさん使うので手に傷があるとしみて痛いです。そんな時は使い捨て手袋をしましょう。

大豆と塩切り麹、種味噌をよく混ぜて味噌団子を作る

塩切り麹を大豆に混ぜる

つぶした大豆と塩切り麹を混ぜ合わせます。

ここで混ぜムラがあるとおいしい味噌にならないので、よく混ぜ合わせます。

塩切り麹と大豆を混ぜるときの大豆の温度は、人肌くらいが麹に嬉しい温度だよ。あまりに熱すぎるときは少し冷ましてね

大豆と塩切り麹がパサパサして混ざりにくいときは、大豆の煮汁を少し加えると混ぜやすくなります。しかし味噌が水っぽくなってしまうため、できるだけ水分を控えて硬めに仕込むのが美味しい味噌を作るコツです。

なお、もし昨年作った味噌がある場合は一握りくらい混ぜ込みましょう。これを『種味噌』と呼びますが、前年の味噌を引き継ぐことで発酵・熟成を促進させ、より深い家庭の味を作り出せるようになっていきます。

空気を抜いて、団子状にする

空気に触れる部分が多いと発酵にカビが発しやすくなります。容器に詰める前にギュッと握って空気を追いだしながら味噌団子を作ります。

さあ、いよいよ容器に詰めます。

容器への詰め方と、カビを防ぐ方法

味噌団子を容器に詰める

では、味噌団子を容器に詰めていきましょう。味噌団子を容器に底に敷き詰めて、隙間が残らないようによく押し込みます。

表面には後でラップをはるので、できるだけ平らにならしておいてください。また容器の側面に味噌がついているとカビやすくなるので、湿らせたペーパータオルなどで綺麗にふき取っておきましょう。

塩とラップでカビ対策をして、重石を乗せて蓋をする

味噌は空気に触れるとカビが生えてしまいます。このカビは有害ではないのですが、味噌の風味が悪くなるので(見た目も悪いので)できれば生やしたくないですよね。

カビは塩があるところには生えない性質もありますので、塩を振りまき、ラップで空気を遮断することでカビが生えるのを防ぎます。

塩切り麹を作ったときに取り分けておいた塩を、表面と側面にまんべんなくまぶします。

次に空気を遮断するために、ラップを味噌の上と側面に何枚かはりつけてから内蓋をします。(多少ラップが浮いても大丈夫です)

内蓋の上に重石を乗せます。我が家では2kgの漬物用重石を使っています。

最後に蓋をしたら、新聞紙でくるんで完成です!

蓋と新聞紙は、ホコリとか虫が入らないようにするためのものだよ

味噌の保管と手入れ

味噌はできるだけ気温差の少ない涼しい場所に置いておきましょう。暑すぎると味噌は発酵が進みすぎて『湧いて』(気泡が発生して浮き上がる状態)しまうことがあります。

また、仕込んだ味噌は3か月後くらいに『天地返し』をします。蓋を開けて上から下までよく混ぜて、再度詰めなおして蓋をするという作業です。これをすることで味噌の発酵に必要な酸素がいきわたり、均一になるのでより味噌が美味しくなります。

天地返しで詰めなおす際には、カビを防ぐための塩やラップをもう一度はりなおすのを忘れないようにしてください。

ちなみに天地返しをしなかったとしても問題はありません。うっかり忘れて1年間なにもせずに放置したことがありましたが、それでも問題なく美味しい味噌ができあがりました!

味噌の保存方法はラミジップ&が便利

味噌の熟成期間は決まっていません。一般的にはひと夏を越えたら食べごろになると言われていますが、豆と麹の配合、保管場所の気温でも変わってきますので、ときどき味見をしながら好みの味になったら食べるようにしましょう。

味噌は蓋を開けたときにカビが生えてることがあります。このカビは見た目は悪いですが、害はありません。側面のカビはこそげ落として捨てましょう。私たちはカード(製菓用の道具)でこそげ落としてます。

味噌の表面にカビが生えてる場合は、表面を薄くはぎ取って捨てましょう。

これで、天然のうまみが凝縮された、そのまま食べてもおいしい味噌の完成です!

出来上がった味噌はスタンドタイプのラミジップに詰めて小分けして保管しています。立てて保存できるので、冷蔵庫に保管するときにかさばりませんし、おすそ分けするときにも便利です。

また、ラミジップで小分けした味噌は冷凍保存がおすすめです。味噌は常温でも冷蔵でもどんどん発酵が進んでしまうため、味を変えたくないのであれば冷凍する必要があります。冷凍すると味噌はやや硬くなりますが、凍るわけではないためそのまま使うことができます。

まとめ

昔は多くの過程で作っていたと言われている『自家製味噌』ですが、いまは作る方も少なくなっています。しかし味噌は毎日の食事に欠かせない調味料で、しかも簡単に手に入る材料で作ることができます。

子供がいる家庭ならば、子供と一緒に味噌を作ることは最高の食育になります。ぜひ味噌作りに挑戦してみてください。

そして何より、自分で作った味噌は本当に美味しいです!最初は少しでもいいので、ためしに作ってみてください。