さくや(@sakuyakonoha77)です。

本格的な木工に欠かせないのが鑿(のみ)です。相欠き継ぎやホゾ継ぎの際にはどうしても必要になります。

鑿は刃物なので研ぎが必要なのですが、しかし研ぐためには砥石が必要だし(砥石持ってないし)、研ぎ方も難しくて自分にできる気がしない・・と感じている方も多いと思います。

この記事では、初心者が練習無しでも確実に研げるように、方法さえ分かれば誰でもできるという『研ぎガイドを使った鑿の研ぎ方』を紹介します。

さらに「なぜそうするのか」「こういう場合はどうすればよいのか」についてもしっかりと説明していきます。そのため長い記事となりますので、お急ぎの方は目次からスキップして読んでいただいても構いません。

鑿の研ぎの最終目標(ゴール)

鑿の研ぎを詳しく説明する前に、研ぎの最終目標(ゴール)をはっきりさせておきたいと思います。

研ぎというのは、明確に、客観的に、よく切れる刃物が欲しいという目的があってするものだと思っています。それならば目指すゴールを具体的に設定することは重要ですよね。

ゴールの認識があいまいだと精神論(あるいは根性論)に陥りがちです。刃物をどういう状態にすればよいのかを明確にして、そこに向かって合理的にアプローチしていきましょう!

重要なポイントは三つ

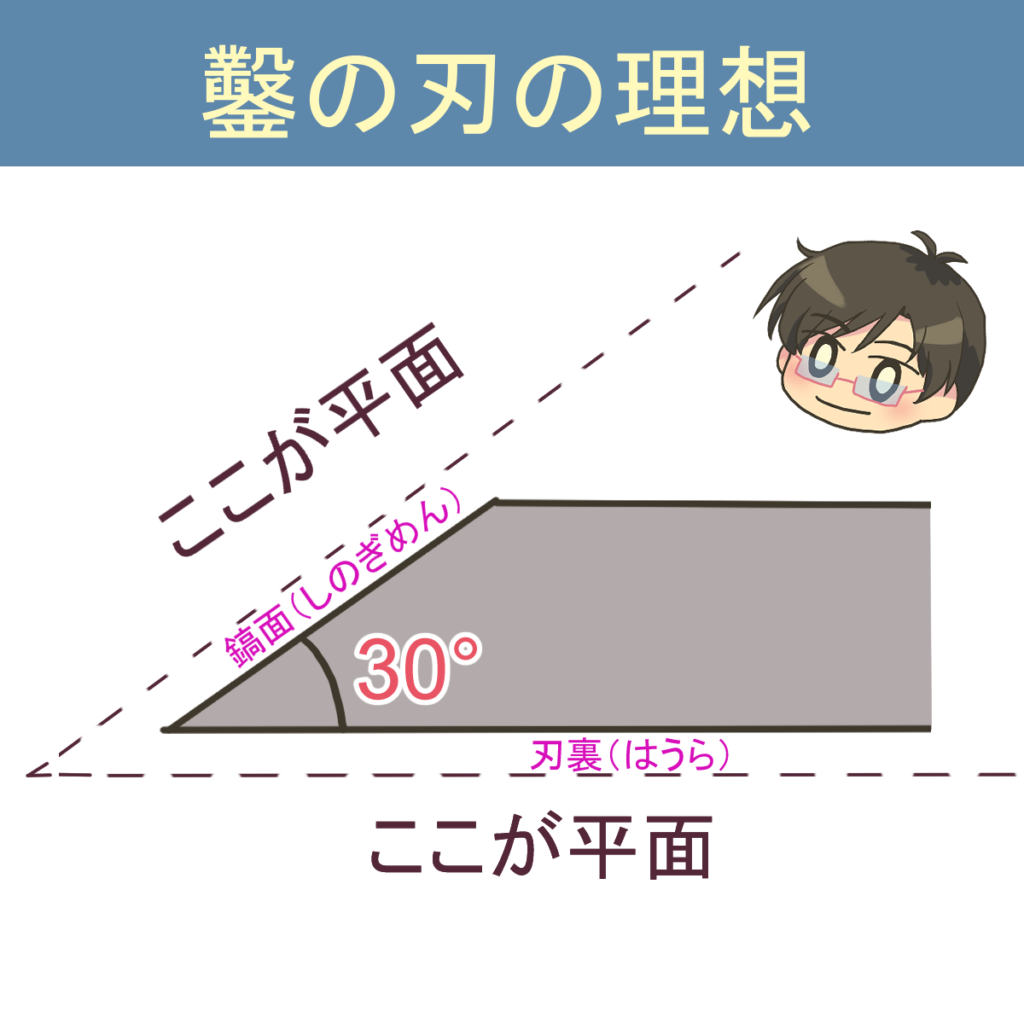

よく切れる鑿にとって、重要な条件が三つあります。

- 鎬面(しのぎめん)が平面である

- 刃裏(はうら)が平面である

- 鎬面と刃裏の間の角度が30度程度である

逆に、切れない鑿は上記の条件のいずれかが(多くの場合は三つとも)満たされていません。鑿を研ぐということは、研ぐことで上記三つの条件をクリアすることだと言えます。

それぞれの条件をクリアするためのポイントについて詳しく説明していきます。

Point 1. 鎬面と刃裏を研いで平面にする

1つ目のポイントは、鑿の鎬面と刃裏を平面にすることです。砥石で鑿を研いで平面にしていくわけですが、これが初心者にとってはとても難しいのです。

研ぎに慣れていないと、ついつい刃先だけを研いでしまったり、逆に刃先が全く研げずに手元のほうばかりを研いでしまったりします。これは研ぎの角度がブレていることが原因で、初心者にとっては解決することが難しい問題です。

しかしこれは、実は研ぎガイドを使えば簡単に解決します!

あれ?あっさり解決しちゃった

結論から言っていこう。研ぎに自信が無いなら研ぎガイドを使えばいい!

『上手くなるまで毎日練習しろ』ではないのね

鑿を研ぐことが目的ではないからね。使える手段は何でも使えばいいと思うよ

この記事では鑿研ぎ経験がゼロの初心者を想定して、研ぎガイドを使えば初めてでも鑿を研ぐことができるようになるということを説明していきたいと思います。

Point.2 研ぐための砥石を平面にする

二つ目のポイントは、鑿を研ぐ砥石を平面にすることです。

鑿の話だと思っていたのに‥砥石なの?

その通り。鑿を研ぐ前に、研ぐための砥石が重要になるんだ

先ほど鎬面や刃裏の話をしたときに『平面』という言葉を使いました。鑿を砥石で研いで平面にするわけですが、そもそもその砥石が平面なのかが重要な問題です。

砥石の表面は、常に平面とは限らないのです。そして砥石の表面が平面でないのなら、そこで研ぐ刃も平面になるわけがないのです。

だからこそ、鑿を研ぐ前に砥石を平面にするための『面直し(つらなおし)』という作業が大切になります。これが案外難しいので別の記事で詳しく紹介しています。ぜひそちらを読んでみてください。

Point.3 鑿の刃の角度を30度にする

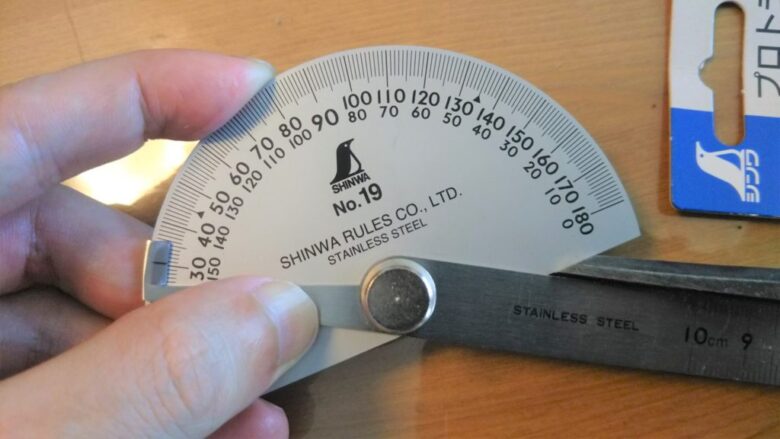

刃裏と鎬面の間の角度は約30度が良いとされています。刃の角度はプロトラクターや刃物角度定規で確認しましょう。

刃の角度を小さくすれば刃は鋭く欠けやすくなり、角度を大きくすれば刃は欠けにくいものの切れ味が落ちます。そういう理由で、概ね30度程度がバランスが良いとされています。

そんなこといっても、どうやって30度にすればいいの・・?

そうなるよね。もちろん、それも研ぎガイドで解決していくよ

平面で研ぐことさえ難しいのに、さらに任意の角度で研ぐというのは初心者にとって無理な話です。

もちろん、一定の角度で研ぐことができるようにするのも研ぎガイドの役目。そういうわけで今回は、確実に平面で研ぐことができ、さらに任意の角度で研ぐことができる研ぎガイドを使っていこうと思います。

鑿の研ぎに使う研ぎガイドについて

研ぎガイドとは、鑿を研ぐときに補助的に使用する道具です。研ぎの際におきる手振れを防ぎ、任意の角度で研ぐことができるようになるガイドが理想です。

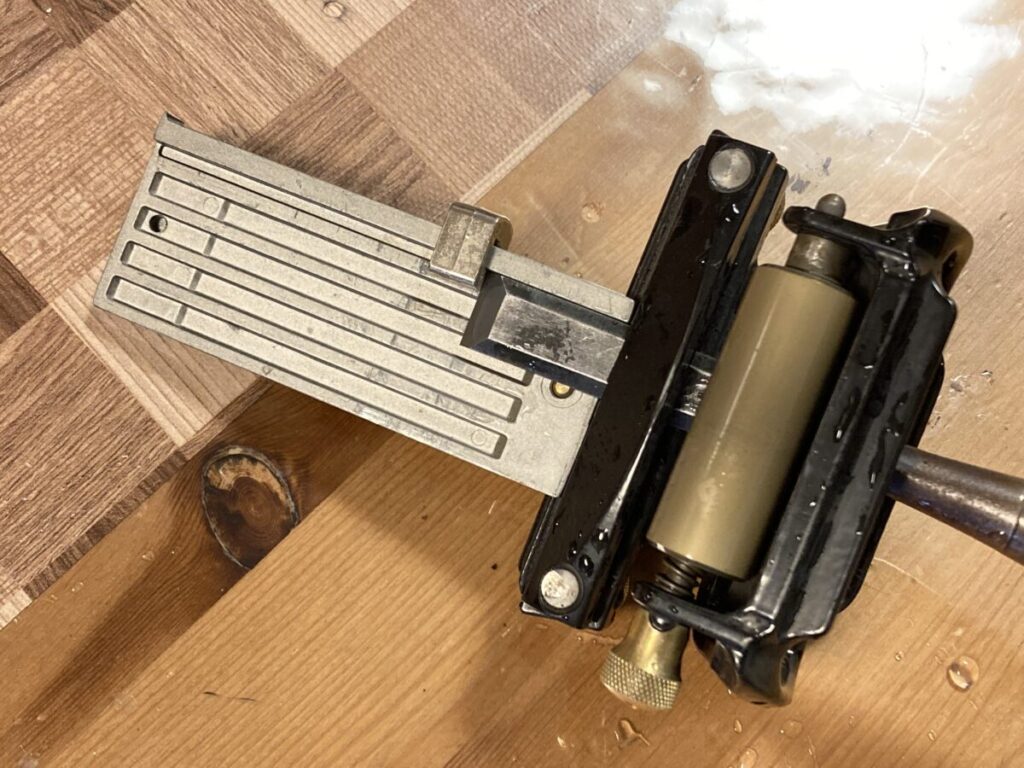

鑿用の研ぎガイドは様々なものが市販されていますが、私が利用しているのは『Veritas マークII ホーニングガイド』です。

ホーニングガイドとは、英語で『研ぎガイド』を意味しています。Veritas マークII ホーニングガイドの特徴は三つあります。

- 刃を上下で挟み込む構造で、鑿の刃をしっかり固定できる

- ローラーが幅広で、研ぎの際に手ブレしないので正確な刃付けができる

- 刃の角度を任意に設定して研ぐことができる

これは本来は西洋鉋のブレード用の道具ですが、日本の鑿も研ぐことができます。

上下から挟み込む構造なので幅の狭い鑿では挟む力が弱くなりますが、一分鑿(幅3mm)を研ぐことも可能なので特に心配する必要はありません。

しかも左右のネジの締めを調整すれば多少いびつな形の鑿もホールドすることができるので、鑿研ぎには十分な性能と言えます。

そしてこの研ぎガイドはローラーが幅広なのも特徴です。

他社製の研ぎガイドは一輪車のように車輪が細いものもありますが、そういったものでは研いだ時の手ブレが出てしまう場合があります。ある程度研ぎに慣れていれば問題ないのですが、経験がないのであれば幅広のローラーを持つ研ぎガイドを使うのがお勧めです。

そしてVeritasマークIIホーニングガイドの最大の特徴は、刃先の角度を任意に設定可能であるという点です。

付属の角度設定用ガイドを利用することで任意の角度で研ぐことが可能になります。設定できる角度はある程度決まっていますが、鑿を研ぐときは30度に設定できれば良いので十分です。こういった角度設定が可能な研ぎガイドは、私が知る限りではVeritas社製だけです。

このガイドを利用すれば、初心者でも簡単かつ正確に、鎬面の平面と30度という刃先角を作り出すことができます。

しかし残念ながら、外国製の研ぎガイドなのでとても高価になってしまっています。

私が購入したときは、まだ手が届く値段だったんだけどなぁ

これを購入しろと言うのも酷な話なので、国産の研ぎガイドも検討してみてください。おすすめはこのあたりです。

先ほどのVeritasマークIIホーニングガイドと同等と言えるものはありませんが、使い方次第では十分に利用可能なので検討してみてください。

鑿の研ぎに使う砥石について

鑿を研ぐときには砥石を使用します。

すでに砥石を持っている場合は、まずは手持ちの砥石を使ってみるのが良いと思います。

もしこれから砥石を揃えようと考えている方は、どの砥石を買えばよいのかわからず迷ってしまうかもしれません。そういう方のために、私が実際に使っていて、初心者にもお勧めできる砥石について紹介しておきます。

刃物の研ぎは3段階に分けて考える

鑿に限らず、刃物の研ぎは大きく分けて三つの段階があります。例として私がメインで使用しているシャプトン社の黒幕シリーズで紹介すると、

- 荒研ぎ(荒砥#120~#320)

- 中研ぎ(中砥#1000~#3000)

- 仕上げ研ぎ(砥石#5000~)

といった形でいくつもの砥石があります。砥石の粒度は番手(#)で表され、番手が大きいほど細かい砥石、すなわち仕上げ用の砥石になっていきます。

刃物を研ぐ際は、研ぎの段階に応じて適切な粒度の砥石を使う必要があります。

- 荒い砥石で大まかに刃を削り

- 中くらいの砥石で面を整えて

- 細かい砥石で鋭い刃を付ける

というのが大まかな流れになります。

さらに、通常の人造砥石よりもさらに強い研削力を持つダイヤモンド砥石や、人造砥石よりもさらに細かい仕上げが可能な天然砥石もあります。砥石の詳しい説明はこちらの記事でまとめていますので、興味がある方は読んでみてください。

最低限必要となる砥石

もし私が最低限の砥石だけで研ぎをしなければならないとしたら、シャプトン黒幕シリーズの#120(荒砥)、#1000(中砥)、#8000(仕上げ砥)の三つを使います。

実際に、研ぎを始めたばかりのころの私はこの三つだけで研ぎを完結させていました。

砥石は様々なメーカーのものが販売されているので、その中で何故シャプトンを推すのか、という点は気になると思います。

私もそれほど多くのメーカーの砥石を試したわけではないので、他社と比較してシャプトンが特別に素晴らしいと言えるわけではありません。しかし私が自信を持って言えるのは、先ほども紹介したシャプトン黒幕#120、#1000、#8000があれば、私なら大抵の刃物を十分な切れ味まで研ぐことができるということです。

シャプトンの黒幕シリーズの良いところは、クセが無く、研ぎやすく、そしてどのような刃物でも研げるという高い汎用性です。包丁、鑿、鉋、毛引き、切り出し(小刀)など、あらゆる刃物を研ぐことができます。

細かいことだけど、吸水不要ですぐに研げるというのも時短になるのでありがたい

またシャプトン社製の砥石は供給量が多くて価格も安定しており、ホームセンターでも手に入れやすく、Amazonならば確実に手に入れることができます。そしてシャプトン社は今も熱意をもって新製品を研究開発しており将来が楽しみ、というのも個人的な推しポイントです。

これらがシャプトン黒幕シリーズを初心者にお勧めできる理由で、もしシャプトン黒幕シリーズで物足りなくなってきたら他社製品を試してみればよいと思います。

鑿の研ぎ方

.jpg)

鑿の研ぎ方を説明するために、実際に私が持っている古い鑿(ヤフオクで購入した中古品)を順を追って研いでいきたいと思います。

今回使うのは兵庫県三木市で作られたと思われる『髙芝』の1寸鑿(幅30mm)です。

鑿の状態を確認

.jpg)

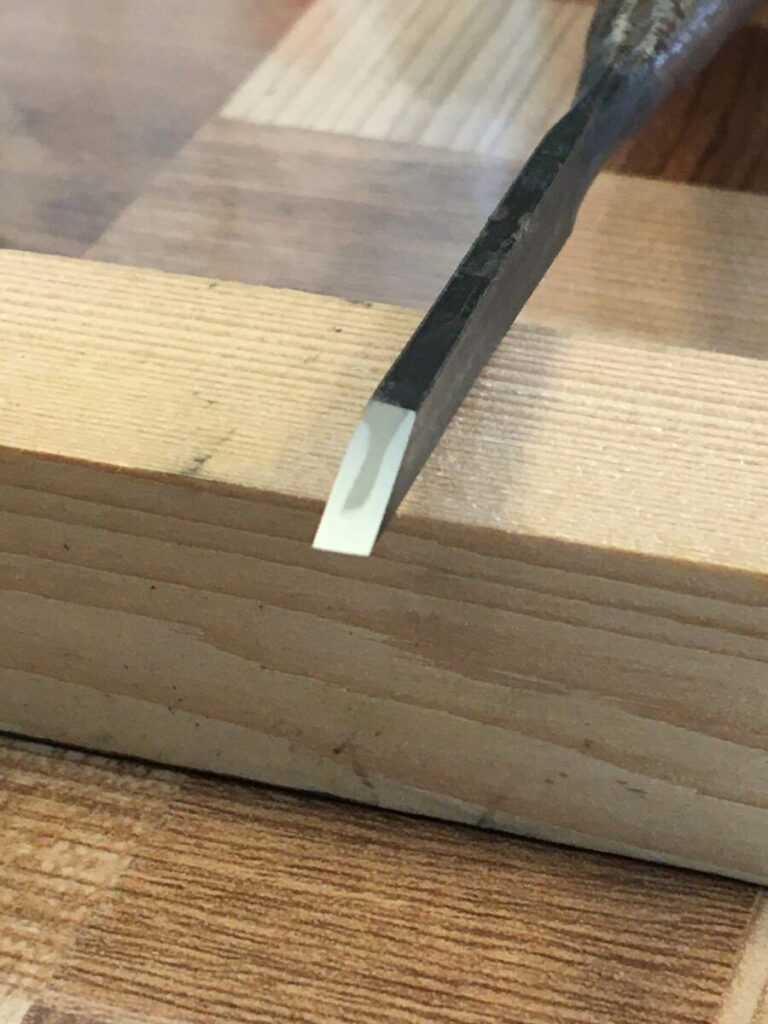

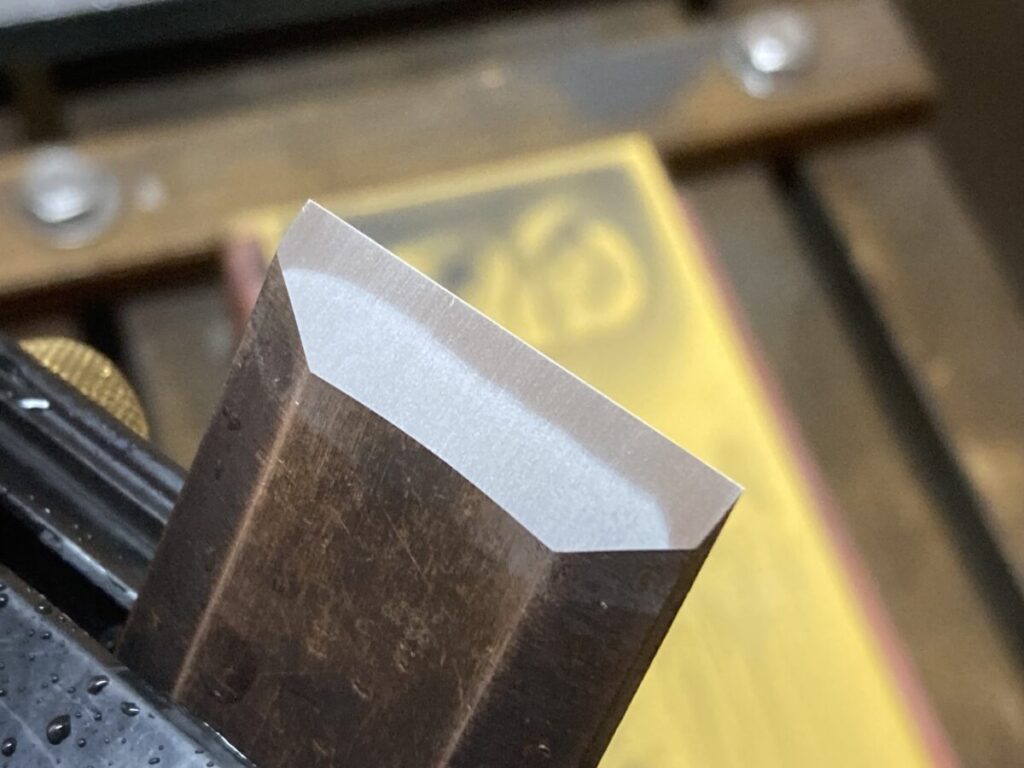

鑿を研ぐ前に、まず鑿の状態を確認してどこを研がなければならないのかを確認します。

上の写真は鎬面ですが、面と呼んでよいかどうかも怪しいくらいに丸まっていて、刃先もボロボロです。

鎬面はしっかり研いで平面にしつつ、刃先の角度を30度に修正する必要があります。

おそらく、前の使用者は刃先だけを研いで使っていたんだろうね

これを平面にするのはたいへんそう~

刃裏も研がれた形跡はなく、錆が出ています。こちらもしっかりと研いで錆を落とし、平面にしてあげる必要がありそうです。

.jpg)

ためしに刃先の角度を測ってみました。鎬面が丸まっているので刃先の角度はよくわかりませんが、だいたい35度くらいになっているようです。

それでは、実際に研ぎガイドを使ってこの鑿を研いでいきたいと思います!

研ぎガイドに鑿をセット

ここから先はVeritasのホーニングガイドを使っていきます。まず、研ぎガイド本体に付属の角度設定ガイドを取り付けます。ガイド面にあるネジを動かして、角度が30度になるようにしておきます。

角度設定ガイドをセットしたら裏返し、鑿を研ぎガイドにセットします。

鑿を研ぎガイドのフェンス(横の壁)にぴったりつけたまま、研ぎガイド本体のねじを締めて鑿を固定します。こうすることで鑿がまっすぐに固定されます。

鑿を固定したら、角度設定ガイドだけを取り外せば研ぎガイドの準備完了です。

荒研ぎの方法とポイント

研ぎの最初は荒研ぎです。この段階の目的は刃の成型です。最初に説明した通りの理想の鑿の形、つまり鎬面が平面で、刃裏との角度が30度になるように削っていきます。

成型って・・研ぎとはなんか違うような

その通り。これは研ぎというよりも、大まかに削って形を作る工程と考えた方が良いね

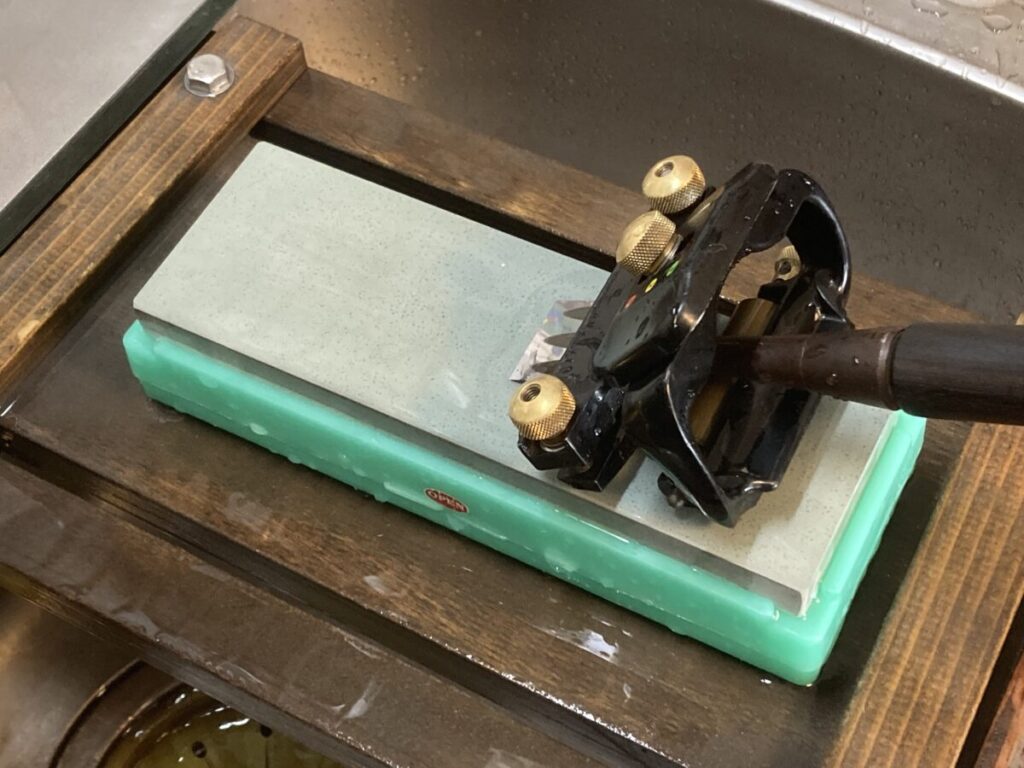

砥石を置き、研ぎガイドにセットした鑿を砥石の上に置いたら、両手で研ぎガイドを持って前後に動かしてください。研ぎガイドの持ち方は、もちやすい持ち方で大丈夫です。ただし左右で力の入れ方が変わると刃が傾いてしまうため左右同じ力で押さえることが大切です。

研ぎガイドを動かすストローク(前後の距離)は砥石の奥半分が目安です。砥石の手前半分で研ぐことはできません(研ぎガイドが足を踏み外してしまうので)。

荒研ぎのおすすめはダイヤモンド砥石

荒研ぎではとにかく早く鋼を削ることが大切なので研削力(削る力)の強い砥石を使うことが重要です。

先ほど紹介したシャプトン黒幕#120でも良いのですが、今回のように刃の形が完全に崩れていて、大きく鋼を削らなければならないようなときにはダイヤモンド砥石を使うことをお勧めします。

ここで時間をかけてしまうと、本当に疲れて研ぎが嫌いになりそうになる。だからできる限り強い砥石を使いたいね

私のお勧めの砥石は『SK11 両面ダイヤモンド砥石』です。上の写真で使っているものもこれですが、今回のような鑿の荒研ぎであれば5分~10分程度で終わらせることができるくらいの、非常に強い研削力を持っています。

SK11(藤原残業株式会社)のダイヤモンド砥石は他社のものと比べて研削力のもちが良く、1回使って使い捨て・・ということにはならず長く使うことができることも推しポイントです。コストパフォーマンスはもちろん、時間短縮できるという意味でタイパ(タイムパフォーマンス)もとても良い砥石だと思っています。

ちなみにこのダイヤモンド砥石は両面あるけど、荒研ぎで使うのは#150のほうだけ。#600のほうは使わずに温存していることが多いかな

人造の荒砥で鎬面を整える

ダイヤモンド砥石で荒削りをした後は、鎬面も刃先も深い傷がついてボロボロになっています。このままでは後の研ぎに支障が出ますので、あらためて人造の荒砥で鎬面を研いで整えていきます。

ここで使っているのはシャプトン黒幕#120です。

シャプトン黒幕#120は人造砥石の中では強い研削力を持ち、ダイヤモンド砥石の傷をしっかりと消すことができます。またダイヤモンド砥石の段階で鎬面の歪みや傾きがあったり、刃先が砥石に当たらないといったことがあれば、‘黒幕#120が歪みを修正してくれます。

黒幕#120はジャリジャリした研ぎ感。泥が無いと効率よく研げないので、面直しのときに出る泥を多めに残したまま研ぎ始めるのがおすすめ

なおシャプトン黒幕シリーズは全体的に目詰まりしやすいという特徴があるのですが、このシャプトン黒幕#120は特に目詰まりしやすいと感じます。

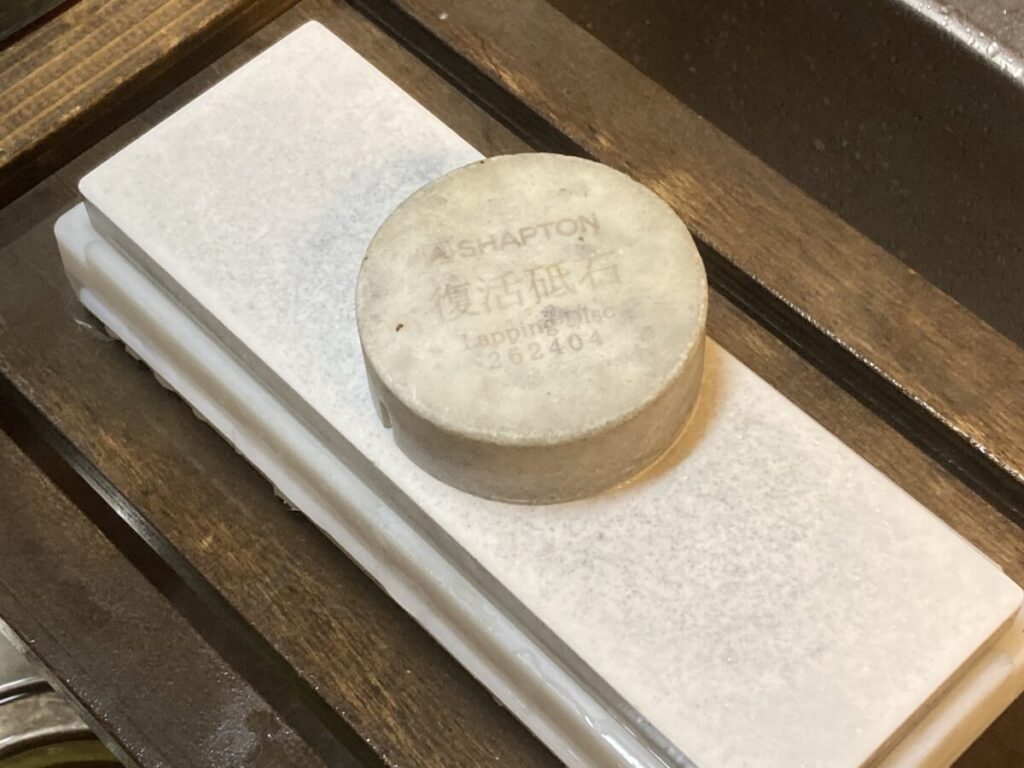

目詰まりした場合は、シャプトン復活砥石を使って表面をゴリゴリこすると解消して研削力が復活します。

復活砥石は長めに砥石にこすり続けて、泥がたくさん出るくらいまで続けるとリフレッシュされる気がする

また、砥石は研ぐたびに凹んでいきますのでこまめに面直しをする必要があります。特に次の砥石に移る前にはしっかりと平面に直した砥石で丁寧に研いで、鎬面をできる限り平面に近づけておいたほうが後が楽になります。面直しについてはこちらの記事で詳しく紹介していますので後で読んでみてください。

荒砥の研ぎ終わりが近くなると、刃の先端の刃裏側に『刃返り(はがえり)』(刃先が反り返っている状態)が出ます。刃返りが刃先の全体で出ていれば、この段階の研ぎは完了です。

シャプトン黒幕#320で荒砥の傷を消して、中砥につなぐ

シャプトン黒幕#120で研げばある程度鎬面は整ってきますが、それでも鎬面には深い傷が多数残っている状態です。次の中砥に移る前に、この深い傷を消しておくと中研ぎが楽になります。

そこで、私はここでシャプトン黒幕#320でさっと研いで荒砥の傷を消すとともに、刃先と鎬面の平面を整えるようにしています。

シャプトン黒幕#320は、黒幕シリーズの中でもちょっと独特の研ぎ感だね。滑らかな泥がたくさん出て研ぎやすく、荒砥の傷を消すのにすごく役立つ。ただし平面が崩れやすいのでゴリ押しはしないほうがいい

#320でさっと研ぐ・・って、実際はどれくらい?

そうだなぁ、1~2分くらいかな

へー、そんなもんでいいんだ

砥石の番手を大きく上げずに細かく繋いでいけば、それほど時間はかからないんだよ。番手を大きくスキップすると、その分研ぎ時間が長くなってしまうんだ

なお、ここでも刃返りが出たままになりますが、やはり刃返りは取らないでください。

シャプトン黒幕#1000で中研ぎ

荒研ぎの仕上げとして、シャプトン黒幕#1000で鎬面を研いでおきます。

シャプトン黒幕#1000は間違いなく黒幕シリーズの主役。強い研削力があって、中研ぎはコイツがいれば大抵何とかなってしまう。その反面(中砥の割には)研ぎ傷が結構深くなるのと、平面精度を過信すると失敗するので、半分荒砥の気持ちで使った方がいいかもしれない

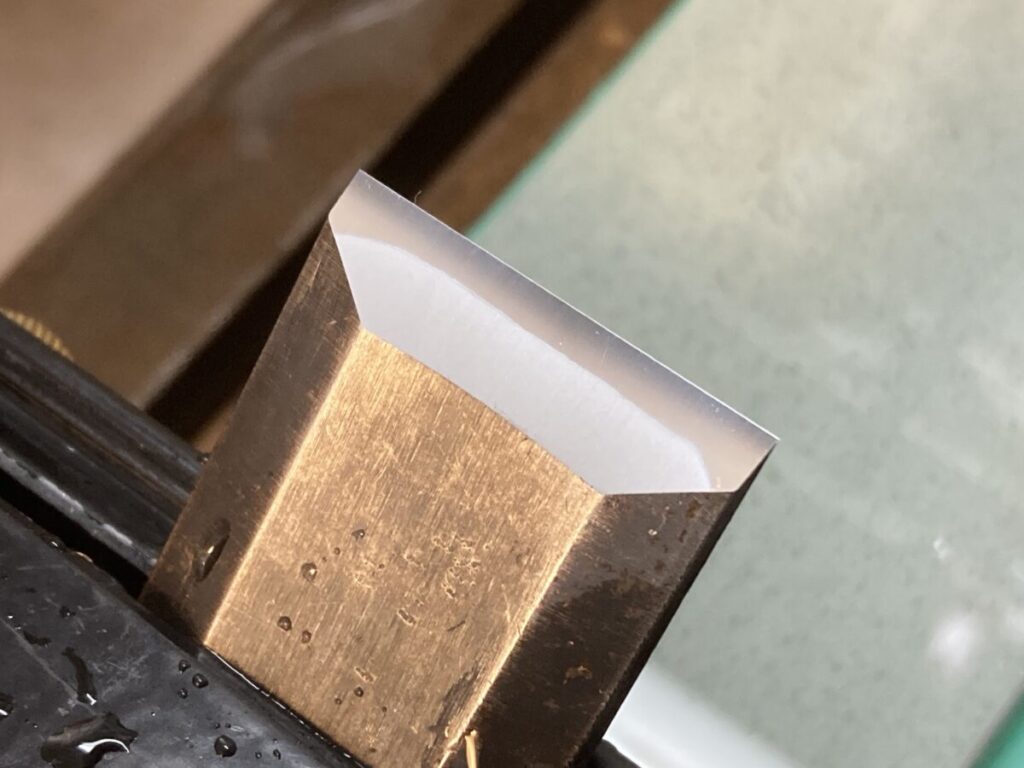

シャプトン黒幕#1000で研げば、鎬面はもう十分に整形できたと言える状態になります。

鎬面は平面になり、刃先までしっかり砥石が当たっている良い状態になっています。このまま仕上げ研ぎに進めてもよいのですが、その前に、鎬面と同じくらい重要な刃裏についても調整していきます。

裏押しの方法とポイント

鎬面は十分に整ってきたので、ここで刃裏についても整えていきたいと思います。

鑿の刃先は鎬面と刃裏面が交わることで直線になるので、いくら鎬面を平面にしても、刃裏がボロボロであれば刃先もボロボロになってしまいます。そこで刃裏を研いで完全な平面にすることが必要になりますが、この作業は非常に重要なので特別に裏押し(うらおし)と呼ばれます。裏押しについては別の記事でも詳しく紹介していますので時間のある時に読んでみてください。

今回は刃裏を完全な平面にすることを目標に、鑿の裏押しにフォーカスして説明していきます。

シャプトン黒幕#5000で刃裏を研いで、おおまかに平面を整える

まず、シャプトン黒幕#5000を使って刃裏を研いでおおまかに平面に修正していきます。

シャプトン黒幕#5000は、きめが細かくて柔らかい感じの砥石。#8000とよく似ているけど、やっぱり研削・研磨力は#8000よりも強い

#5000を使っているのには2つ理由があります。刃裏を初めて裏押しする場合はある程度強い研削力が欲しいから、そして#5000よりも粗い砥石だと刃裏を削りすぎてしまう恐れがあるからです。

なんか、あからさまに矛盾しているんだけど

そうだね。砥石は矛盾の塊・・なんて知った風なことを言うつもりはないけど、つまり#5000くらいがちょうどいいと思ってくれればいいよ

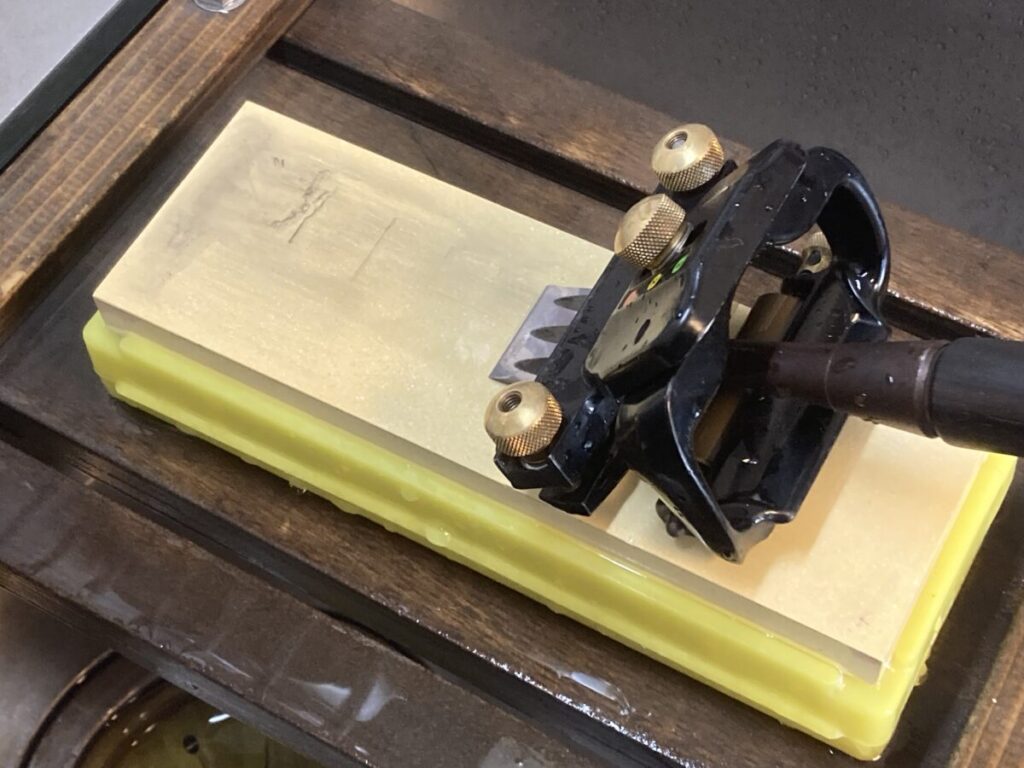

裏押しの研ぎ方は、鑿の刃裏を砥石に押し当てて前後に動かすだけです。ここでは研ぎガイドは使いません。片方の手で刃先を砥石に押し付け、もう片方の手で刃先とは反対側を砥石に押さえつけるようにして、刃裏に均等に圧力をかけて研いでいきます。

最初は刃裏が平面ではないので、刃裏の一部しか砥石に当たりません。しかし研ぎ続けていくとやがて刃裏の平面の部分が増えていき、やがて刃先まで均一に平面になっていきます。

上の写真はシャプトン黒幕#5000で研いでいる途中の状態です。中央から広がった平面が刃先まで達していますが、まだ左下と右上角が砥石に当たっていないことがわかります。

さらに研ぎ続けていくと、

上の写真のように刃裏の全体が均一に砥石に当たるようになります。ここまでくれば、おおまかな裏押しはいったん完了です。

ここではシャプトン黒幕#5000で裏を研ぎましたが、砥石自体の歪みを無視できないので完全な平面とは言い切れない状態です。そこで完全な平面を作ることができる焼結ダイヤモンド砥石を使ってさらに平面精度を上げていきます。

焼結ダイヤモンド砥石#6000で刃裏を平面にする

砥石の中で最も正確な平面を持っているものと言えばダイヤモンド砥石です。ただし荒研ぎのときに使った電着式ダイヤモンド砥石では粒度が粗すぎるので、裏押しの際には焼結ダイヤモンド砥石を使用します。

ナニワ焼結角砥石#6000は、キュッキュッとした独特の研ぎ感で、焼結ダイヤに慣れていないと違和感を感じるかも。名倉もしくはWA紛などをちょっと乗せて研ぎ始めると気持ちよく研げるよ

先ほどシャプトン黒幕#5000で大まかに平面を出したものの、焼結ダイヤモンド砥石に当てて研ぐと一部しか当たらないということに気が付きます。これが、一般的な人造砥石と焼結ダイヤモンド砥石の平面精度の違いということになります。

上の写真では刃裏下半分にあるやや白くなっている部分だけが砥石に当たっていました。刃先は砥石に当たっていないので、刃裏の中央下部がわずかに盛り上がっていたことがわかります。

このわずかな歪みを修正するために、ひきつづき焼結ダイヤモンド砥石で研ぎ続けていきます。最終的には、下の写真のように

刃裏が一様に砥石に当たるようになります。焼結ダイヤモンド砥石でこの状態になったのであれば、刃裏が完全な平面になったと言えます。

ただし、上の写真では研いだ面に横向きの白いスジが見えると思います。顕微鏡で拡大するとこのように見えます。

-1024x968.jpg)

白いスジの正体はダイヤモンドが刃裏につけた研ぎ傷で、かなり深い傷になってしまっています。これはダイヤモンド砥石の特性なので仕方ありません。

このままでもそれなりの切れ味にはなりますが、さらに上を目指したい場合は次の工程を追加してみてください。

(お好みで)仕上げ砥石で刃裏を仕上げ研ぎ

焼結ダイヤモンド砥石#6000で裏押しをすれば、ある程度は刃物として使えるようになります。

しかしよく見ればダイヤモンドによる研ぎ傷が無数についているため、このままでは鎬面をいくら研いでも刃先はギザギザになってしまいます。さらに上の切れ味を目指すのであれば、より高い番手の仕上げ砥石を使って研ぎ傷を消す作業が必要です。

ここでは無理に新しい砥石を買う必要はなく、自分が持っている砥石の中で番手が一番高く、一番硬い砥石を使えばOKです。ただし、どのような砥石を使う場合でも念入りに面直しをして刃裏の平面を崩さないように気を付けてください。

シャプトン黒幕#8000でも良いのですが、今回はシャプトン黒幕#12000を使用しました。

シャプトン黒幕#12000はとても硬い砥石で、本当に#12000か?#5000くらいじゃないの?と思うくらいに研削力が強い。研ぎ感も硬質でけっこう手ごわいので、面直しの砥泥を残して研ぐか、名倉を併用すると研ぎやすくなるよ

鑿の裏押しでどのような砥石を使って、どこまで刃裏を研げばよいのかというのは難しい問題で、私もまだはっきりとはわかっていません。シャプトン黒幕#8000で仕上げたり、天然砥石で仕上げたりしてみたものの、それが刃先の切れ味にどの程度影響するのかを評価(測定)できていないからです。

鉋なら削りくずの薄さを測定することで切れ味を評価できるんだけどね・・鑿ではそういった定量的な評価方法がまだ見つけられていないんだ

ただ確実に言えるのは、

- 刃裏は正確な平面が良い

- 刃裏の研ぎ傷は無いほうが良い

の二点です。この二点を達成できるのであれば、どのような砥石で裏押しをしてもそれほど違いはないのではないかと思っています。

中研ぎの方法とポイント

さて、鎬面と刃裏の平面出しが終わったので、ここからはいよいよ切れ味を上げるための研ぎに移っていきます。

まずは中研ぎです。中研ぎの目標は鎬面を完全な平面にすること。刃裏で裏押しをしたときと同じようなニュアンスですが、裏押しほど高い精度は求めないので気楽に進めて大丈夫です。特に今回は事前にシャプトン黒幕#1000で鎬面を整えてあるので、ほとんど苦労することなく中研ぎを済ませることができます。

シャプトン黒幕#2000で鎬面の平面精度を上げる

まずシャプトン黒幕#2000で改めて鎬面を研ぎ、鎬面の平面精度を上げます。

シャプトン黒幕#2000は、#1000をきめ細かくして硬めにした感じの砥石だね。研ぎ感はビトリファイド系に近い。#1000の良いところと悪いところをひっくり返したような感じなので、両方持っていると気持ちよく使い分けられるかも

これ以降、最後の仕上げ研ぎまでは基本的に刃返りを取る必要はありません。大がかりな整形は既に済ませてあり、その際に出た大きな刃返りは裏押しのときに取れてしまっています。この後は細かい研ぎしかしないので、大きな刃返り出ないという想定です。

シャプトン黒幕#5000で中砥の研ぎ傷を消す

シャプトン黒幕#2000で研げば鎬面がほぼ平面になりますが、そのかわり鎬面にはそこそこ深い傷ができています(#2000の代わりに#1000を使っている場合はなおさらです)。この傷が後の仕上げ研ぎ(#8000)の段階で残っていると、最後まで刃先のギザギザが残ってしまうことがあります。

そこで仕上げ研ぎの前にもう一段階はさんでおくと最終的な仕上がりが良くなります。今回はシャプトン黒幕#5000を使いました。裏押しの際にも使った砥石です。同程度の砥石が無いのであれば、これをひとつ購入しておくと中継ぎ投手として様々な場面で活躍してくれます。

仕上げ研ぎの方法とポイント

最後に、仕上げ砥石を使って仕上げ研ぎをします。ここでの目的は刃先を可能な限り鋭く尖らせること。そして刃先のギザギザを減らし、可能な限り一直線に仕上げることが目標です。

シャプトン黒幕#8000などで仕上げ研ぎ

上の写真では、仕上げ研ぎ用の砥石としてシャプトン黒幕#8000を使用しました。

シャプトン黒幕#8000はツルツルとした研ぎ感だけど、泥が次々に出てきてとても研ぎやすい。その反面、泥が多すぎだろ!と思うこともよくあるので、そういう時は泥を洗い流してから研ぐといいよ

シャプトン黒幕#8000はとても汎用性の高い仕上げ砥石で、鑿はもちろん鉋であっても、これで研げば実用上十分な切れ味を出すことができます。

研ぎ方もこれまでとほとんど変わらず、とても研ぎやすい砥石なので気楽に研いで大丈夫です。逆に力んでしまうと刃先をつぶしたり傾いたりする原因になるので、無心で研ぐのが一番です。

さらに上の切れ味を目指すのなら

さらに、裏押しの際にも紹介したシャプトン黒幕#12000を持っている場合は、#12000で仕上げ研ぎをすると切れ味がワンランクアップします。

どのような砥石を使う場合であっても、仕上げ研ぎの共通のポイントは以下の通りです。

- ストロークを砥石の1/4~1/6くらいにして、短く細かく、ゆっくり研ぐ

- 刃返りが出たら刃裏を研いで刃返りを取る・・を繰り返すが、刃返りを出す量を次第に小さくしていく

- 最後は鎬面と刃裏をちょっとだけ研いで、刃返りが出ないようにして終わらせる

徐々に先端を鋭利にして仕上げるというイメージです。刃先を意識しますが、刃先だけを研いで刃先が丸くなることがないように気を付けましょう。

刃返りの取り方

研ぎの最後の締めくくりのタイミングでは、刃返りが出ている場合は刃返りを取る必要があります。

そのためには、まず砥石をしっかりと面直しして平面にしておきます。そして鑿の刃裏を砥石の縁にピッタリと押し付けます。研ぎガイドはセットしたままで大丈夫です。(むしろ刃返り処理のために研ぎガイドを外すのはNG)

刃裏を砥石に押し付けたまま、ゆっくりと軽く前後に動かします。研ぎガイドの重さで刃先が浮かびあがりがちなので、刃先を砥石に押し当てるイメージを持ち続けるようにします。このとき、せっかく作った刃先や角、刃裏を崩さないように慎重に動かしてください。

研ぎの仕上がりと後処理

-768x1024.jpg)

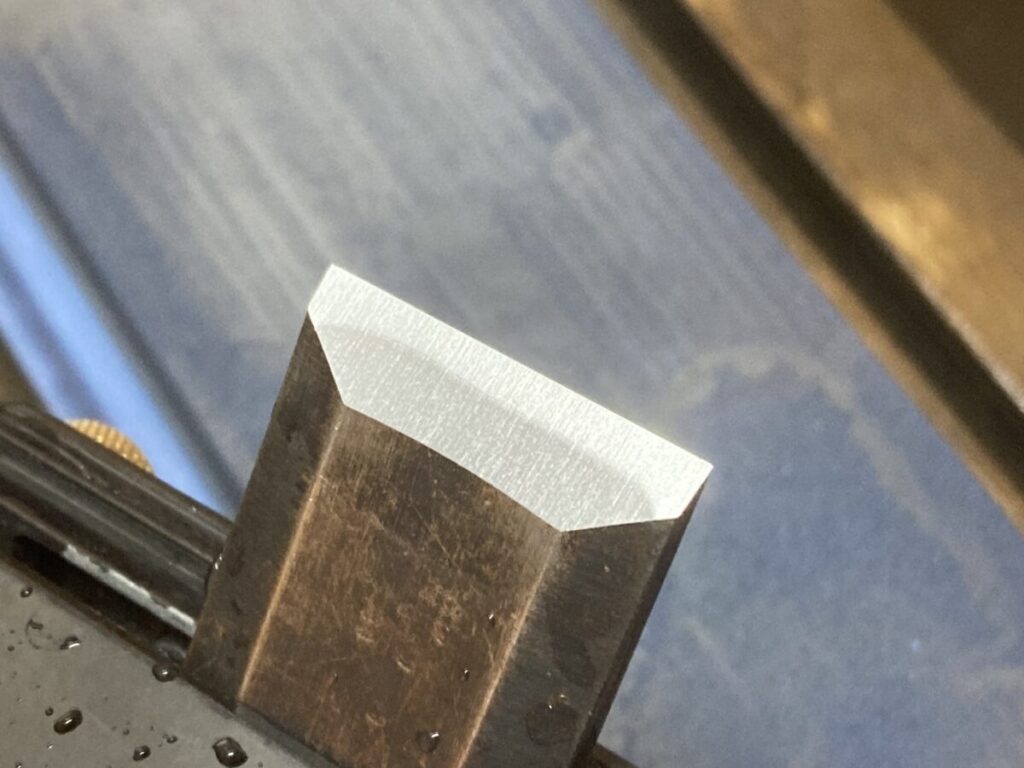

これで鑿研ぎが完了です。最初は丸まってボロボロだった鎬面は完全な平面に修正されて、刃先の角までしっかりと平面になりました。

-768x1024.jpg)

同じく錆びてボロボロになっていた刃裏も、焼結ダイヤモンド砥石で研いだことで完全な平面になり、その後の仕上げ研ぎで傷一つない仕上がりになっています。ここまですれば切れ味もかなり良くなるので、大抵の木工作業には対応できると思います。

研いだ鑿はしっかり乾燥させた後、椿油などを薄く引いておけば錆を防ぐことができます。椿油は包丁などでも気軽に使えるので、一本持っておくと便利です。

一方、研ぎガイドのほうはよく水洗いして乾燥させて、ローラーなどの金属部分に油をさしておくのがおすすめです。私はAZ水置換オイルスプレーをよく使っています。

さて、こうして研ぎあげた鑿も使っていればいずれは切れ味が落ちてきます。切れ味が落ちた鑿は、また同じ研ぎガイドにセットして中砥(黒幕#1000~2000)から研ぎなおしましょう。

この時は荒研ぎも、裏押しも、基本的には不要です。中研ぎから仕上げ研ぎをさっとすればよいので、研ぎ時間は10分~20分もあれば十分のはずです。これも、しっかりと研ぎ角度を設定できる研ぎガイドならではのメリットです。

まとめ

今回はとても長い記事になってしまいました。私自身、鑿の研ぎでは非常に苦労したので、私が考えたことを色々と書き連ねたら長くなってしまった形でしたがいかがだったでしょうか。

研ぎは本来、練習を繰り返して上達すべきものだとは思っています。しかし私のようなDIYerに限って言えば鑿は木工のために必要な道具であって、それを研ぐことは目的でも試練でもありません。

要は、今すぐにでも切れる鑿が欲しいのです。なんなら替刃式の鑿でも良いと言いたいくらいですが、道具の使い捨ては良くないというのが私のポリシーなので、初心者でも可能な研ぎガイドを使った方法を紹介したという次第です。

重要なのは研ぎのゴールを明確にイメージすることと、そこに至るための合理的なアプローチです。ゴールに到達できるならその方法は何でもよいので、この記事を参考に自分なりの研ぎ方法を見つけていただければと思います。

砥石についての詳しい説明はこちらの記事でも紹介していますので、興味がある方はぜひ読んでみてください。

また、研ぎの際にとても役立つ『研ぎ台(砥石台)』をこちらの記事で紹介しています。砥石がグラつくのが気になる方は読んでみてください。

それでは、またお会いしましょう!