DIYや木工をしていると作ってみたくなるのが額縁やフォトフレームです。そしてそのとき必ず直面するのが45度切り、いわゆる留め切り(とめぎり)です。

留め切りをノコギリで加工するのは非常に難しいものですが、そんな時に役立つのが自作のノコギリガイド。これさえあれば初心者でも簡単に留め切りができるようになります。

この記事ではノコギリ用の留め切りガイドの作り方と使い方について詳しく紹介します。

留め切りとは

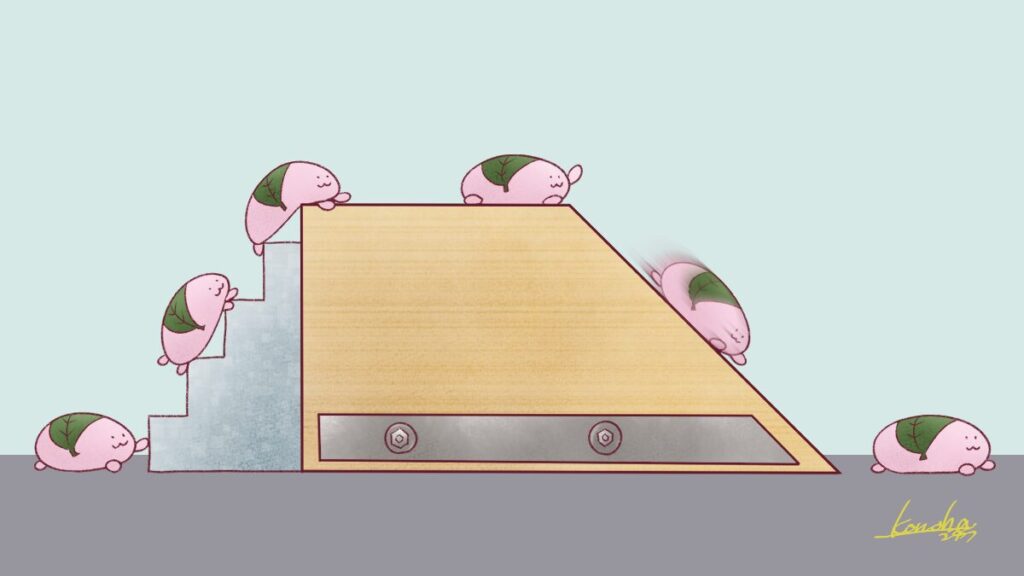

留め切り(とめぎり)とは、木材を45度で切ることを指す言葉です。そして留め切りした木材を貼り合わせてつなぐことを留め継ぎ(とめつぎ)といいます。

しかしこの留め継ぎ、実際にノコギリで加工するのは至難の業です。正しく45度にカットできたつもりでも、額縁をきちんと作れることはほとんどありません。ほんのわずかな誤差があるだけで留め継ぎは失敗してしまうのです。

そこで、ノコギリガイドについて詳しく説明する前に、まずは留め切りが失敗する4つの理由について整理してみます。留め切りの難しさをしっかり理解することが、正確な留め切りをできるようになるための近道になります。

詳しい説明が不要な方は、この後の『ノコギリ用留め切りガイド《角度調整式》』までスキップしてください。

留め切りが失敗する4つの理由

失敗する理由① 直線で切らなければならない

-1024x478.png)

まず基本的なことですが、ノコギリで木材を切ったときの断面は直線でなければなりません。

ノコギリで木材をまっすぐに切ることはそもそも難しいのですが、この問題はマグネットシート式のノコギリガイドを利用すれば簡単に解決することが出来ます。

失敗する理由2 垂直に切らなければならない

-1024x420.png)

次に、ノコギリで木材を切ったときの断面は垂直である必要があります。

断面が傾いていると、留め切りした部品をしっかり接着することができません。ただでさえ弱い留め継ぎが、さらに弱くなってしまいます。

私も経験があるけど、補強なしの留め継ぎは簡単に壊れる。補強なしの留め継ぎは実用的ではないと思った方が良い

失敗する理由3 正確に45度に切らなければならない

.jpg)

そして言うまでもなく、正確に45度で切らなければならないという難しさがあります。

しかも、留め継ぎの額縁の場合は合計8回の留め切りが必要になるので、わずかな誤差であっても8倍に増幅されてしまうということでもあります。

失敗する理由4 材料を同じ長さに切り揃えなければならない

-1024x815.png)

最後は留め切りとは違う話ではありますが、留め継ぎが失敗する大きな理由の一つなので紹介します。

額縁を作る場合、4辺の材料の長さが正確に揃っている必要があります。上下、左右の部品の長さに差があれば、留め切りが正確であったとしても留め継ぎは失敗します。

これが盲点になることすごく多い。色々調整してもうまくいかない場合、これが原因だったりする

これを解決するためには『同寸切り』というテクニックが必要です。下の写真のように、長さストッパー(左側にあるL字型の道具)と呼ばれる道具を使って厳密に同じ長さで複数部品を切る方法です。

今回は留め切り・留め継ぎにフォーカスする記事なので同寸切りについて詳しい説明は省略しますが、同じテクニックを次の記事で紹介しているので、気になる方は読んでみてください。

留め継ぎで失敗したときは上記4つの原因について見直す必要がある

ここで説明した通り、留め切り・留め継ぎが失敗する理由には大きく4つあります。

この記事で紹介するノコギリガイドを使ってモノ留め切り・留め継ぎがうまくいかない場合は、上記4つの原因について一つ一つ確認してみてください。

原因を特定し、それをどう解決するかを考えることが重要です。もしその原因がノコギリガイドにあるのであれば、ノコギリガイドを作り直す必要があるかもしれません。

ちなみに私自身もこれまで4回は留め切りガイドを改良(作り直し)しているよ。今回紹介しているのはその最新版

ノコギリ用留め切りガイド《角度調整式》

こちらがノコギリ用の留め切りガイド《角度調整式》です。

ベース板となる木材にマグネットシートが貼ってあり、アルミフェンスをボルトで固定しています。上の写真では見えませんが、裏面にも同様のアルミフェンスが取り付けてあります。

切断角度を決めるアルミフェンスを動かすことができるため、必要に応じて角度の微調整が可能である点が特徴です。

裏表両面使えて、なんかいいことあるの?

いいことというよりも、両面必要になるといった方がいいね。両方ないと、額縁が作れないんだよ

ノコギリ用留め切りガイドの使い方

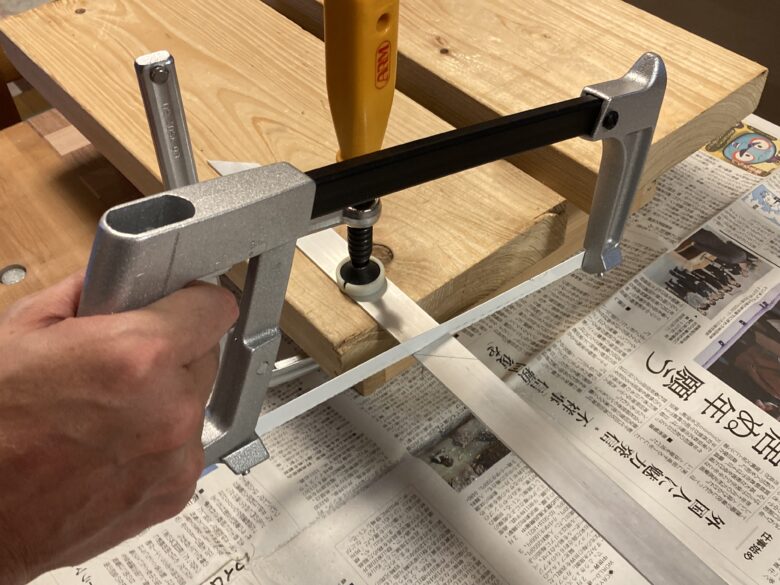

留め切りガイドは、このように材料にあててクランプして使います。裏面のフェンス(写真には写っていない)を木材の端に合わせることで、マグネットシート面が木材に対して45度の傾きに固定されます。

留め切りガイドと材料を固定したら、あとはマグネットシートにノコギリの刃を貼り付けて、そのまま動かすだけで留め切りが可能です。

切り落とした部品を留めスコヤに当ててみると、正確な留め切りになっていることがわかります。

ただしこれでも、目視ではわからないレベルの誤差が出ていることがあります。額縁を作っている場合は、4辺の材料を組み合わせた時に誤差がはっきりと出てきます。

その誤差が留め切りの角度の問題である場合はアルミフェンスの角度を微調整します(調整方法は後述)。誤差が出たら微調整、もう一度試して誤差が出たら微調整・・を繰り返すことで、必ず正確な留め切りに辿り着くことができます。

うわ~、なんか気の長い話に聞こえる・・

そうでもないよ。調整を繰り返せば必ず留め切りができるようになるんだ。闇雲に試行錯誤を繰り返すよりは、よっぽど近道だと思う

ノコギリ用留め切りガイドの作り方

step

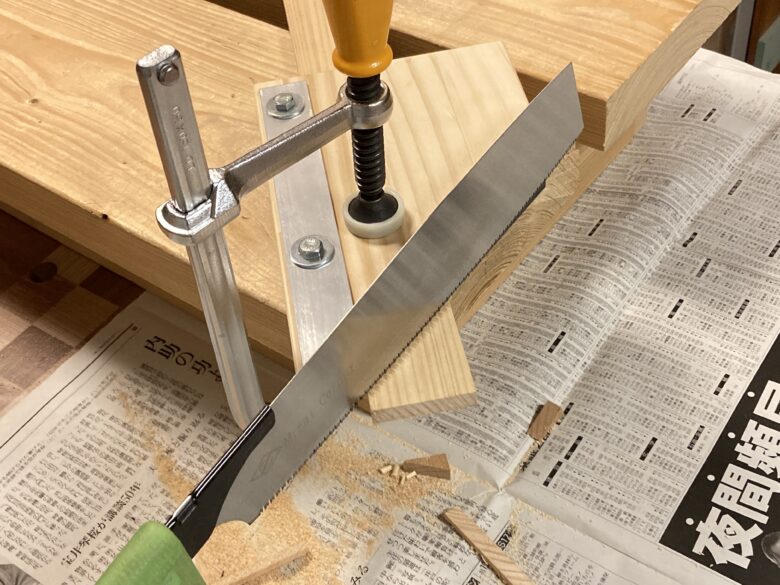

1ベース板の用意

ベース板に使用する木材について

今回作成するノコギリガイドは精度が重要なので、ベース板に使う木材は歪みや反りのない集成材・MDF板がおすすめです。木端面がノコギリのガイドになるため、ノコギリの刃がブレないようにある程度厚みが必要で、できれば24㎜以上の板材が望ましいです。

必要な木材を切り出す際の木取りの仕方がとても重要なポイントなので、詳しく説明します。

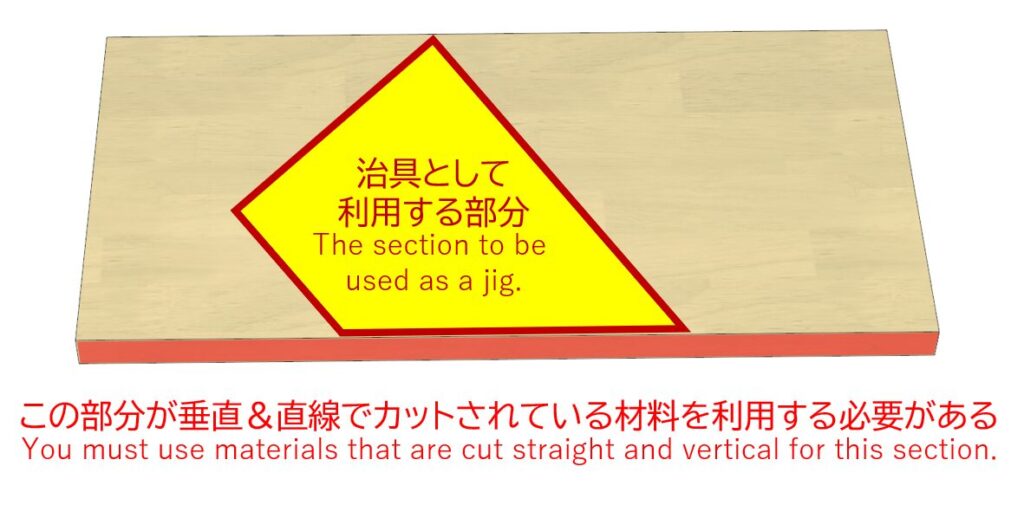

留め切りガイドの精度と木取りの仕方について

今回作成する留め切りガイドは、木端面にマグネットシートを貼り、それをノコギリガイドとして利用します。

そのためマグネットシートを貼ることになる部分の精度が非常に重要で、ここが正確に垂直・直線になっている材料を使用することが必要です。

自分でカットして垂直・直線を出せるならよいのですが、それが難しい場合は下の図のように垂直・直線が出ている材料を探して購入し、図のように木取りするのが一番確実ということになります。

ホームセンターの場合、集成材として販売されている材料は断面が垂直・直線になっていることが多いからおすすめ

SPF材とか無垢材はダメなの?

それらはどうしても反りや捻じれがでるからね。精度が必要なノコギリガイドにはお勧めできない

材料が手に入ったら、上の図のようにベース板を切り出してください。マグネットシートを貼ることになる部分以外は、精度に影響しないので適当に切っても大丈夫です。

step

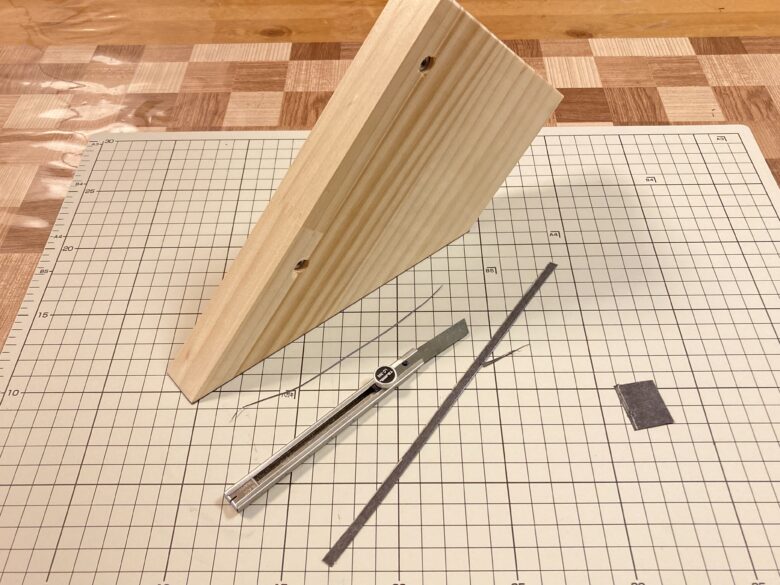

2フェンス板の用意

フェンス板の素材

フェンス板は、厚さ2mm、幅30mm程度のアルミ板がおすすめです。長さ200mmの部品を2枚使用するので、材料の長さは500mm以上あれば十分です。

フェンス板の切り出し

このフェンス板を長さ200mmで切り出して、一方の端を45度で切り落とします。ここでの45度加工は精度に全く関係ないので、多少ズレても問題ありません。

.jpg)

ちなみにここで使っている金鋸はバーコというメーカーのものです。バーコのソーフレームに、ホームセンターの金鋸替刃(SK11)をセットして使っています。

この金鋸は剛性、安定性、刃のテンションが抜群で扱いやすく、アルミ板はもちろんボルトなども簡単に切ることができるのでお勧めです。金鋸は使いにくい・・と感じている方は使ってみてください。

step

3ベース板とフェンス板の下穴加工

下穴の位置決め

フェンス板を切り出したら下の写真のようにベース板の上に置き、フェンス板に2か所の印をつけます。ひとつめはベース板の左(斜辺)から70mm程度の位置、もうひとつはベース板の右から25mm程度の位置です。位置は厳密なものではないので細かく気にする必要はありません。

裏面側も同様です。ベース板を裏返し、もう一つのフェンス板を乗せて(左右逆向きになります)下穴の印をつけておきます。

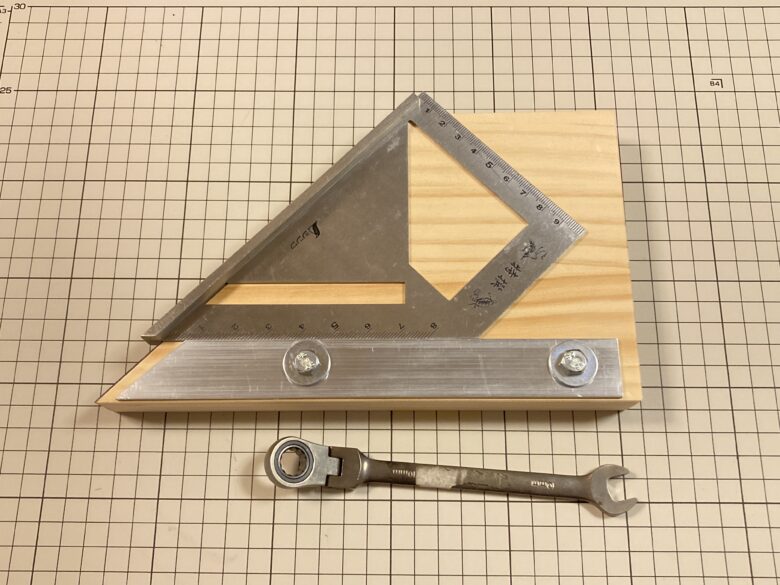

フェンス板とベース板をまとめて下穴加工

2枚のフェンス板を用意したら、ベース板の裏表両側に、両面テープでフェンス板を貼り付けます。その際、下の写真のように留めスコヤをつかってベース板斜辺とフェンス上辺が45度になるようにしてください。

この両面テープは仮留めで、あとですぐにはがします。100均で販売されている『はがせるタイプ』の両面テープを使うのがおすすめです。

そして裏面のフェンス板も、表面のフェンス板と同じ位置に来るように貼り付けておきます。

ここで45度のフェンスの角度が決まるってこと?

いや、ここは大まかな角度を決めているだけ。角度は後で設定しなおすので、いまは細かく気にしなくて大丈夫

貼り合わせたら、ドリルで下穴をあけます。ドリルビットは2㎜程度の太さのものを使い、フェンス板に記してある印の位置に貫通穴をあけます。裏面のフェンス板を含めて3枚まとめて穴をあけてください。

下穴を空けたらベース板から2枚のフェンス板をはがします。両面テープもきれいに取り除いてください。

step

4フェンス板の長穴加工

フェンス板に縦長の穴をあける

フェンス板をはがしたら、今度はフェンス板だけに追加の穴をあけます。

さきほど空けた下穴の上下の少し離れた置に太さ8㎜の穴をあけます。上下の二つの穴をつなげて、少し長めの縦穴を空けることが目的です。

上下に穴をあけたら中央のくびれ部分をヤスリで削って長穴にします。バリがあればあわせてとっておきます。

step

5ベース板にオニメナットを埋め込む

ベース板にオニメナットの下穴を空ける

ベース板の下穴の位置に、オニメナット用の下穴をあけます。今回はM6オニメナット(Eタイプ)を使ったので適正下穴は8.7~9.0mmでした。

.jpg)

ベース板にオニメナットを埋め込む

下穴をあけたら、オニメナットを埋め込みます。30mmの厚さの木材に25mmのオニメナットを埋め込むので、ベース板の厚みの中央に埋め込まれるように調整します。

step

6ベース板にマグネットシートを貼り付ける

オニメナットを埋め込んだら、ベース板の斜辺部分にマグネットシートを貼ります。マグネットシートは100均で売っているもので問題ありません。

マグネットシートは少し大きめのものを貼り付けて、はみ出した部分をカッターで切り落とすときれいに仕上がります。

を貼り付ける.jpg)

step

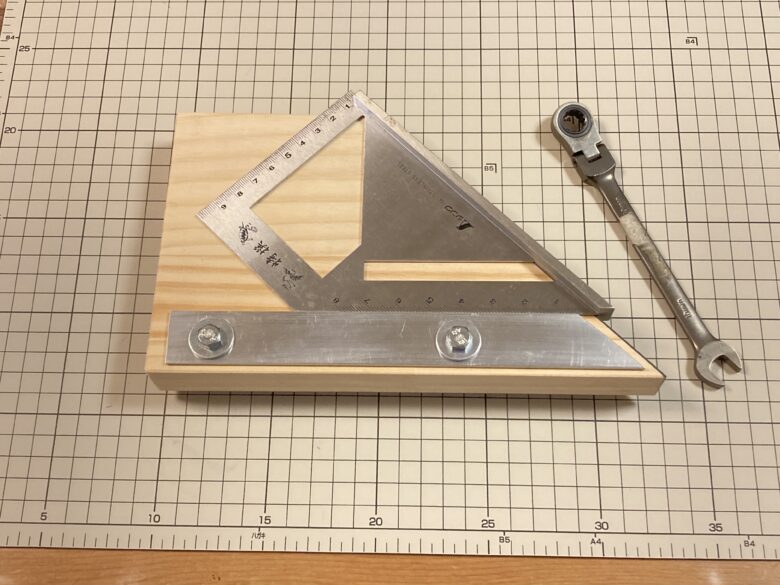

7ベース板にフェンス板を取り付ける

フェンス板を取り付ける金具

ベース板にフェンス板を固定するための金具をを準備します。今回はM6六角ボルトと、大きめのワッシャーを用意しました。

六角ボルトは長さが重要です。厚さ30mmのベース板の穴に両面から2本のボルトを差し込みます。そのため、ボルトの長さが15㎜より長いと板の中央でぶつかってしまいます。必ず板厚の半分以下の長さのボルトを使ってください。

また、ワッシャーの直径にも注意してください。フェンス板に空けた穴に落ちないように、直径が大きめのワッシャーを使うのがおすすめです。

ベース板にフェンス板を固定する

以前両面テープでフェンス板を仮留めした時と同様に、留めスコヤをベース板の斜辺に当てて設置し、留めスコヤに合わせてフェンス板の位置と角度を決めて、そのままの位置でボルトとワッシャーを使ってフェンス板をしっかりと固定します。

裏面も同様に、フェンス板を取り付けます。穴の位置が合わずにボルトが入らないときは裏面と表面のフェンスを逆にしている場合があります。入れ替えて試してみてください。

ノコギリ用留め切りガイドの角度調整方法

これで留め切りガイドの完成です。お疲れさまでした。

この道具の使い方は以前に紹介した通りですが、実際に試し切りをして、額縁のように並べて留め継ぎの精度を確認すると、最初は四隅に隙間ができることが多いものです。

ちょっと~、話が違わない?ちゃんと45度で切れるって言ったよね?

最初うまくいかないのは想定のうちだよ。

ここから調整できるというのが、このノコギリガイドの最大の特徴なんだから

作ったばかりのノコギリガイドで十分な精度が出ないのは仕方のないことです。留め切りは非常に難しいため、どのようにノコギリガイドを作ったとしても必ず誤差が出ます。だからこそ、角度調整式のノコギリガイドを作ったわけです。

留め切り・留め継ぎで誤差が出てしまうときは、フェンス板の角度を調整して修正することになります。

角度を調整するときは、フェンス板を固定しているのボルトを少しだけ緩めて、わずかにフェンスを動かしてから再度ボルトを締めます。

角度を調整したら再度カットしてテストをします。もはや目視ではわからないレベルの調整になってくるので、何度も額縁を作ってみて確認することになります。

辛抱強く調整すれば、かならず完璧な角度の留め切りガイドを作ることが出来ます。そして一度角度が決まってしまえば、そこからは思う存分留め切り・留め継ぎをすることが出来るようになります。

ぜひ調整を繰り返して、美しい留め継ぎができる自分だけの留め切りガイドを作ってみてください。

おまけ

さっきの額縁の写真。詳しい作り方は省略するけど、実はすごい継ぎ方をしているんだよ

へ~、どんなの?

この写真を見てみて

-1024x768.jpg)

えっ、なにこれ。ただの留め継ぎじゃない!?

そう。留め継ぎは強度が低い・・って最初に説明したよね。これはその強度強化版、『留め型相欠き継ぎ・裏溝付き』という加工なんだ

おぉ~、なんかすごいことになってる

これも今回作ったノコギリガイドで加工したんだ。ノコギリガイドがあればこういうこともできる

というわけで、ノコギリガイドとノコギリで留め切りができるようになると、工夫次第で様々なことができるようになります。ぜひチャレンジしてみてください!