こんにちは、このはです。

先日、お伊勢さんにお参りをして、お神札をいただいて帰ってきました。

でも困ったことに、お伊勢さんのお札は少し大きめなので、自宅にある神棚に入りませんでした。

神様のおうちがないのは申し訳ないので‥いそいで神棚を作ることにしました!

それでは、設計図と木取り図、手順を詳しく説明していきます。

シンプルな神棚を設計

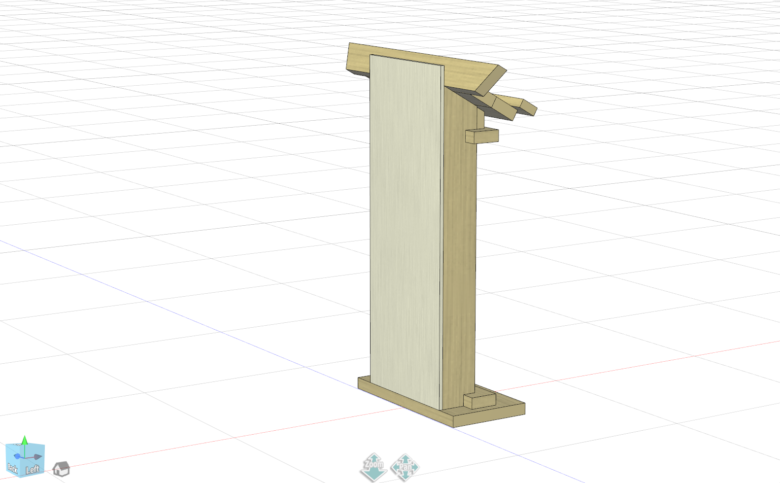

外観図

まずはcaDIY3Dを使って神棚を設計しました。余計な飾りは付けずに、シンプルなデザインにしています。

背面はシナベニヤ合板を使いました。見えない部分なので、どんな材料を使っても問題ありません。

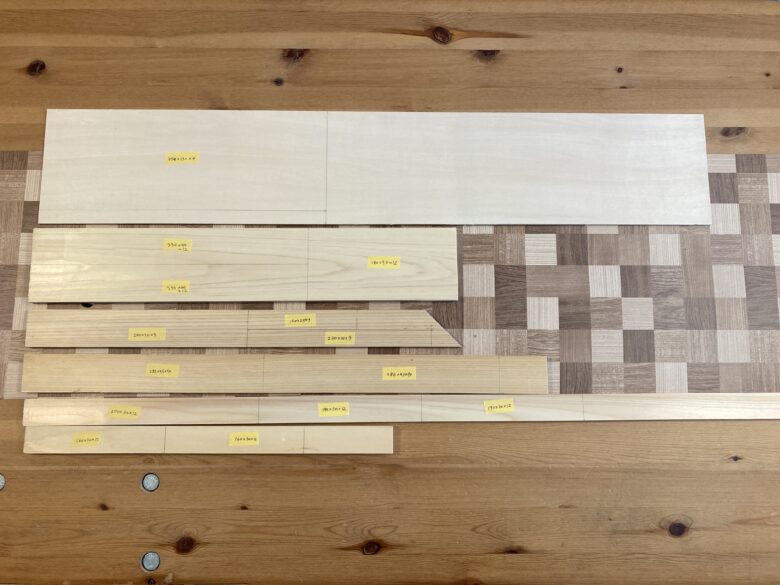

木取り図

caDIY3Dで木とり図を作成しました。

-1.jpg)

.jpg)

ホームセンターで材料を手に入れる場合は、この木取り図をプリントアウトして持っていき、カットサービスでカットしてもらうと便利です。

今回は手元にある端材で作ることにしたので、自分でカットすることにしました。

それでは、制作を始めましょう。

神棚の部品の加工

墨付け

材を買ってきたらノコギリでサイズごとに切りだします。

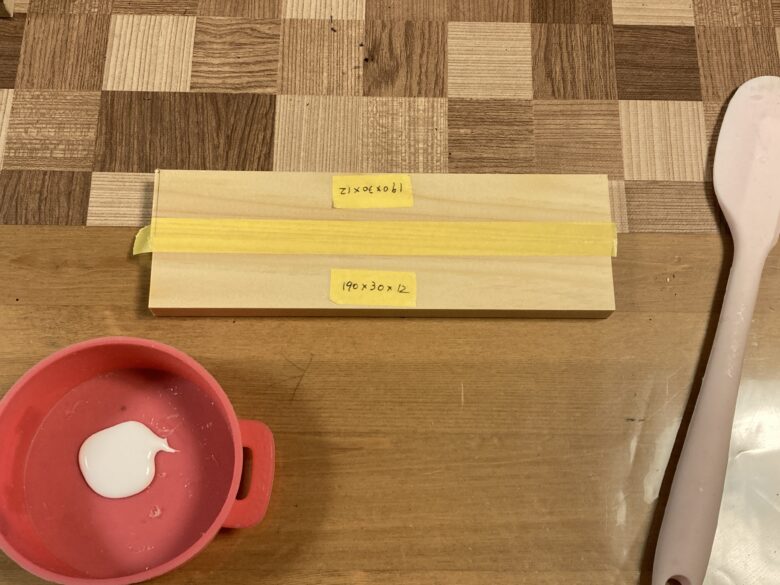

まず、ノコギリで切る部分に鉛筆で線(墨線)を書きます。

この時、マスキングテープに材のサイズを書いて貼りつけておくと見分けやすいです。

神棚の横の柱(330 x 40 x 12mm 2本)の片端と、屋根の飾りの部分(270 x 30 x 12mm)の両端はナナメに切るので、斜めの線を引いておきます。

同じ角度の線を何本も引くときは、プロトラクターという道具を使うと便利です。

扉になる部品(280 x 45 x 9mm 2本)は、下のcaDIY3Dの図にあるように、長さ10㎜、太さ8mmの丸棒に加工します。

差し込む部分を残すように端を切り取るので、墨線は下の写真のようになります。

扉を支える部品(160 x 30 x 12mm)は切り欠き加工をするので、そちらの線も書いておきます。

十字を書いてある部分は、扉の軸を挿し込む8mmの穴をあける位置です。扉の部品を実際に乗せてみて、軸の中心となる位置に印をつけるようにします。

ノコギリで切る

それでは線に沿ってノコギリで切りましょう。

この時、直角を出すために直角ガイドを使うとまっすぐ垂直に木材を切ることができます。

直角ガイドについては、こちらの記事で紹介しています。

-

ノコギリで木材を直角に切る方法 ~高精度なノコギリガイドの作り方

続きを見る

扉になる部品(280 x 45 x 9mm 2本)は二枚まとめて切ってもOKです。軸となる部分を切り落とさないように、慎重にノコギリを動かします。

合板は4mm厚ほどであれば、カッターで切り出すこともできます。

細かい加工

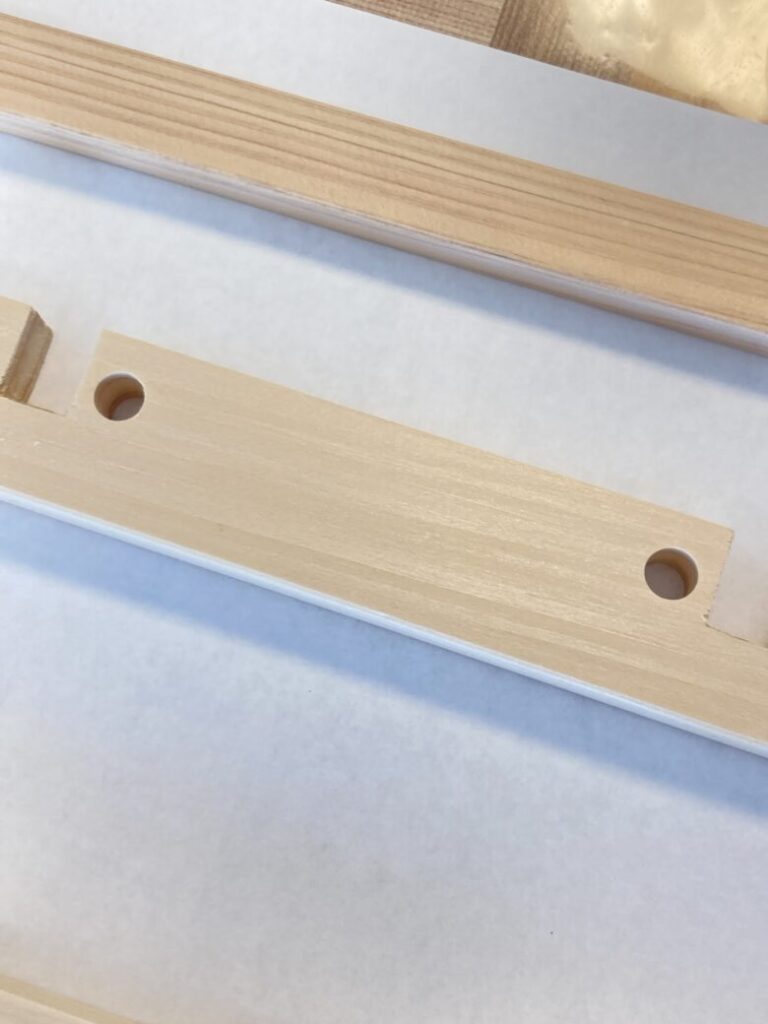

まず初めに、扉を支える部品(160 x 30 x 12mm)に切り欠き加工をします。

ノコギリで切れ込みを入れて、鑿で落とします。

こちらの材は、扉を差し込むための穴をドリルであけておきました。

すごくきれいな丸穴が開いているのは、スターエムの竹用ドリルを使っているおかげです。

次に、扉になる部品(280 x 45 x 9mm 2本)の加工をします。

先ほど開けた穴に差し込む部分の角を削って、丸める加工をします。鑿やカッターなどを使ってゆっくり削っていきます。

最終的に8㎜の丸棒を目指します。

背板の合板は、フックにひっかけることができるように穴をあけておきました。

全ての加工が終わると、写真のようになります。

もし鉋を持っているなら、この段階で表面の仕上げ削りと面取りをしておきます。

神棚の組み立て

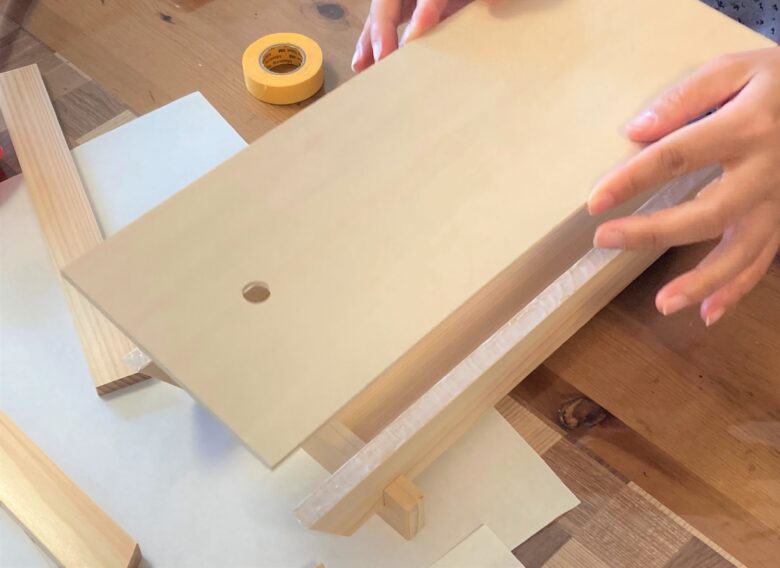

神棚の横の柱と扉の部分から組み立てます。

仮組をして問題がなければ、ボンドで接着していきます。

この時、スコヤで直角をとりながら作業を進めてください。

次に背板を貼りつけます。

背板をのせた後は、重いものを乗せて圧力をかけてくっつけます。

ここで、扉が奥の方に行き過ぎないように上の方にストッパーを付けておきました。太さ3~4㎜の棒であればなんでもOKです。

組み立てながら細かい調整もしていきます。

背板は大きめに切り出していたので、側板の上の斜面に合わせてノコギリで切り落としておきました。この工程が面倒な場合は、あらかじめ背板を長さ330㎜でカットしておくと手間が省けます。

扉の上の部品と屋根の間に、130 x 22 x 9mm の板を貼りつけます。

この板も少し大きめなので、上側にはみ出ています。余分な部分は、先ほどと同じように斜めに切り落としておきます。

切り落とす手間を省きたいときは、屋根にぶつからないように板の幅を小さめにしておいてもOKです。屋根の裏に隠れる部分なので、ほとんど気になりません。

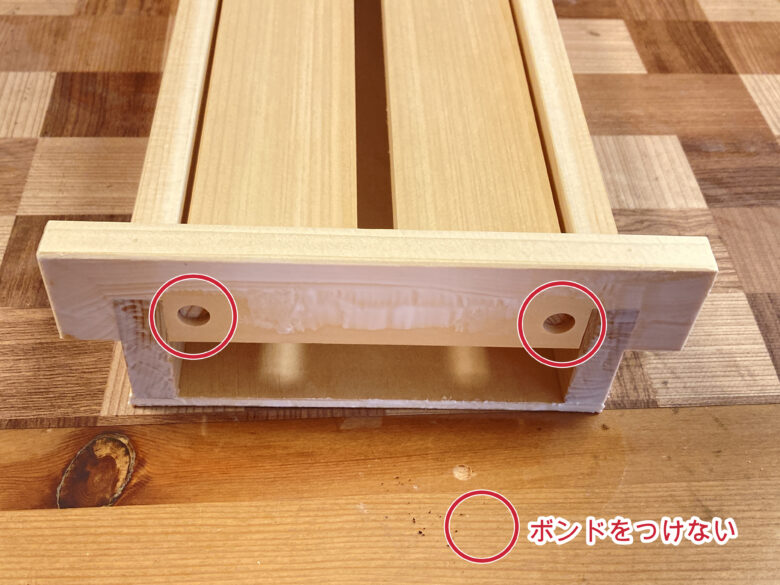

屋根のパーツを組み立てます。今回は 190 x 30 x 12mm の部品を二つ貼り合わせて屋根にします。

もし 190 x 60 x 12mm の部品を用意できるのであれば、この作業は必要ありません。

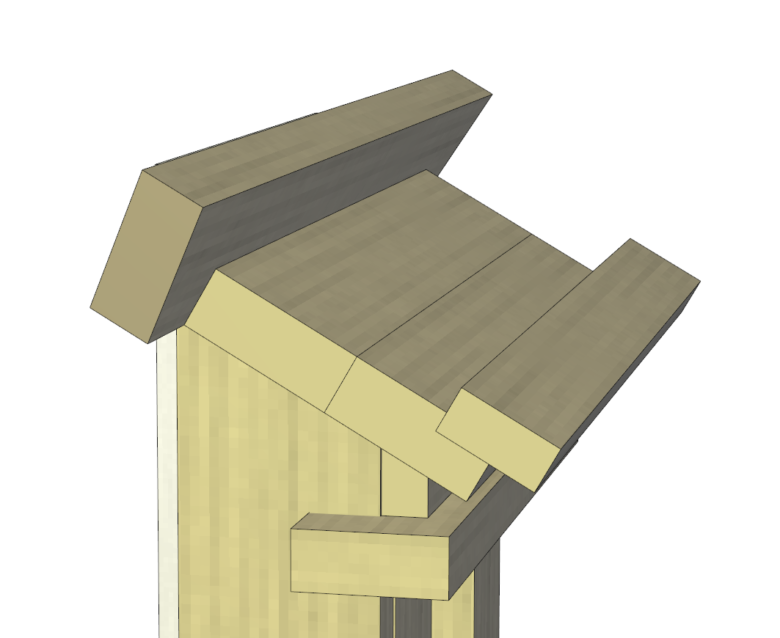

次に、屋根の飾り部品をボンドでくっつけていきます。屋根部分を拡大するとこのようになります。

一番大きな、両側を斜めに切った部品(270 x 30 x 12mm)は、屋根の後ろ側に直角に立てる形で接着します。

220 x 20 x 9mm の細長い部品は、屋根の前部分にせり出すように取り付けます。

ボンドが乾いたら、屋根を本体の上に接着します。

次に土台をとり付けます。

土台と本体をくっつけるときに、写真で赤丸を付けた穴部分にはボンドが付かないようにしてください。

最後に扉の一番手前、中央の飾り部品(260 x 30 x 9mm)をボンドで貼り付けて組み立ては終わりです。

神棚の装飾

仕上げに、装飾用の真鍮釘を打ちます。

くぎをせまい所に打つときは、釘しめという道具を使うと便利です。

神棚の完成!

桧の無垢材で作る、シンプルな神棚が完成しました。見た目がスッキリしてとても美しく、香りもよいです。

伊勢神宮のお神札が、ちゃんとおさまりました。

背板に穴をあけてあるので、フックにひっかけて壁にかけることもできます。

一つ一つの材をていねいに作っていくと、非常にきれいな仕上がりになります。

お正月に初詣に行ってお神札をいただいた際には、ぜひ神棚の作成にも挑戦してみてください!