さくや(@sakuyakonoha77)です。

DIYでベッドを自作するにあたって、最優先で考えなければならないことは安全性です。万が一にも、自分が作った家具で誰かが怪我をさせるわけにはいきません。

とは言っても、DIY初心者は何から考えればいいのか・・と、途方に暮れる方も多いはず。

誰だって最初は初心者なんだ。初心者なんだから、わからなくて当然だよ

この記事では、当時DIY初心者だった私が子供用3段ベッドを作った際に気を付けたことと、具体的な設計について紹介します。

何からはじめてよいのかわからないかたは、ぜひ参考にしてみてください。

ベッドを自作する際の強度の考え方

経験のないDIY初心者にとって、自分が作る家具がどの程度の強度になるかはわからないものですよね。

そういうときは最初から大きなベッドを作るのではなく、まずは試作品を作ってみるのが一番です。やったことないなら、まずは作ってみるのが一番。DIYなんですから試しにやってみましょう!

試しに2x4材で車用の荷台を作ってみる

ためしに試作品を作ってみるわけですが、目的もなく作ってももったいないです。そこで私の場合は『車用の荷台』を作ってみることにしました。

車のラゲッジルームに入れることで、荷物を弐段に積むことができるので収納力がアップします!ついでにベッドの安全性を確認することもできるので一石二鳥。

ついでに安全性を確認って・・なんか手段と目的が逆になってない?

あはは、確かにそうだ。大事なのは安全性を検証することだった

もちろん、試作品のテーマは何でもよいし、大きさも自由です。小さいミニチュアで検証するのもよいと思います。好きなテーマで作ってみてください。

実際に私が作成した試作品についてはこちらの記事でまとめましたので、気になる方は読んでみてください。

さて、試作品を作ったことで2x4材でつくる家具の強度がどんなものなのかを確認することができました。案外、2x4材で作る家具は頑丈なものです。

設計さえしっかりしていれば、強度については心配なさそうです。いよいよ本題の安全性の話に入っていきましょう。

ベッドを自作する際の安全性の考え方

自分でベッドを作成するにあたって、その安全性が気になる方は多いと思います。特に、子供用のベッドとなればなおさらです。

自分でベッドを作ろうと考えた時、真っ先に考えたのは『子供がベッドから落ちたらどうしよう』ってことだったよ

子供が使うものなので、どんな使い方をするかわかりません。安全性については十分すぎるほど気を付けたいところです。

しかし自分はDIYをしたことのない素人でした。そんな素人がどれだけ考えても、正解が出るわけがありません。

そこで私は、安全性と耐久性について考えるときは次の二つをガイドラインにしました。

JIS規格とは、日本の産業製品に関する規格や測定法などが定められた日本の国家規格のことです。

メーカーが製品を販売する際には、必ずこういった規格要件を満たすようにしているはず・・であれば、自分もJIS規格を満たすベッドを設計すればよい、と考えました。

さらに、具体的な設計をするにあたっては

- 段と段をどうつなぐのか(取り外し可能とするのであれば、その方式)

- 上に乗る人間の体重を、どう分散させるか

- 全体としてゆがみが発生しないよう、どう補強するか

といったことを考える必要がありました。

こういった具体的なことはJIS規格では定義されていないので自分で考える必要があります。このあたりは様々なメーカーのベッドを参考にして考えていきました。

それでは、上記のポイントを考慮しながら詳しい注意点について説明していきます。

転落防止のために気を付けること

子供をお持ちの方なら、子供がどれほど寝相が悪いかはよくわかっていると思います(笑

そんな子供でも、ベッドから落ちることがないように気を付ける必要があります。

対策として考えられるのは下記二つです。

- 転落防止柵を付ける

- 入り口の大きさは最小限にする

それぞれについて詳しく説明していきます。

転落防止策① 転落を防ぐための柵を取り付ける

転落防止策の一つ目は、落ちないように柵を付けることです。これはどんなベッドもついていますよね。JIS規格によれば

7.b) C 上段の床板上面から手すり上端(最も低い部分)までの高さ200 mm以上

https://kikakurui.com/s/S1104-2004-01.html

とあります。寝ている子供が落ちないよう、手すりの高さは20cm以上必要ということです。この寸法はマットレスの厚さを考慮して、マットレス上面から手すり上端までの距離で考える必要があります。

また、手すりの隙間から落ちてしまわないよう、手すりの隙間は子供の頭が通らない間隔にするようにしました。

転落防止策② はしご用に開ける入り口の大きさは最小限にする

そして前面すべてが手すりでは入れませんので(笑)、手すりの一部を開けて入り口にする必要があります。

しかし、はしごの幅が大きいと、そこから子供が落ちないかが心配でした。入り口の幅についてはJIS規格には特に記載はないのですが、はしごの幅についてはJIS規格に

7.b) H はしごの踏み板の長さ 250mm以上

https://kikakurui.com/s/S1104-2004-01.html

と記載されていました。実際は250mmでは狭すぎるので、市販のベッドを参考に寸法を決めることにしました。

下段・中段・上段の繋ぎ方

三つのベッドを縦に連結する方法は、家具メーカーであれば金具一択でしょう。しかし私たちは素人なので、金具を扱うスキルはありません。

それぞれの段を連結する際には次の三点を実現したいところです。

- 素人でも可能な方法(金具埋め込みとかは難易度が高い)

- 十分な強度が得られる方法

- 引っ越しやセパレートを想定して、分解可能な方法

だいぶ贅沢な要求になっていますが(笑)、DIYではあきらめる必要はありません。やりたいことを、やれるように頭をひねりましょう。

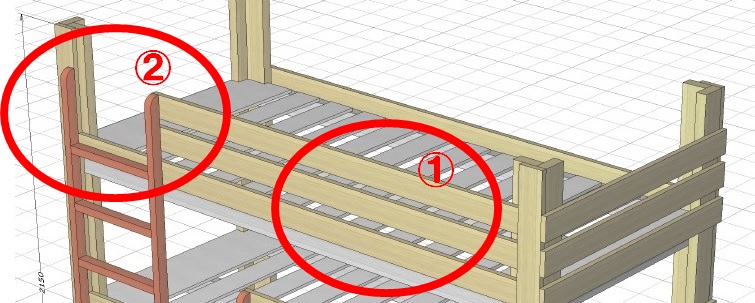

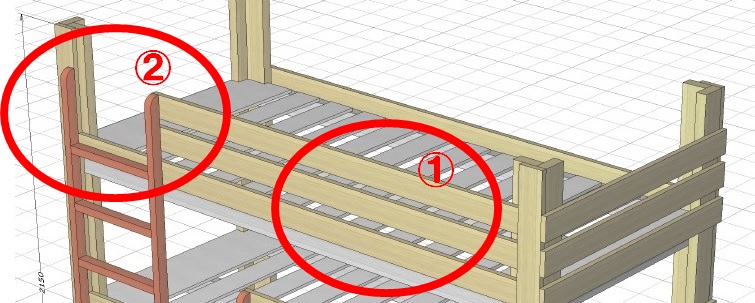

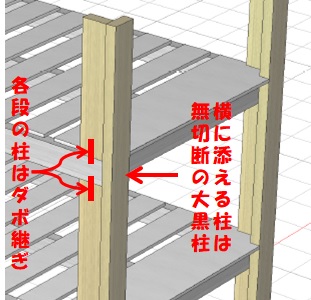

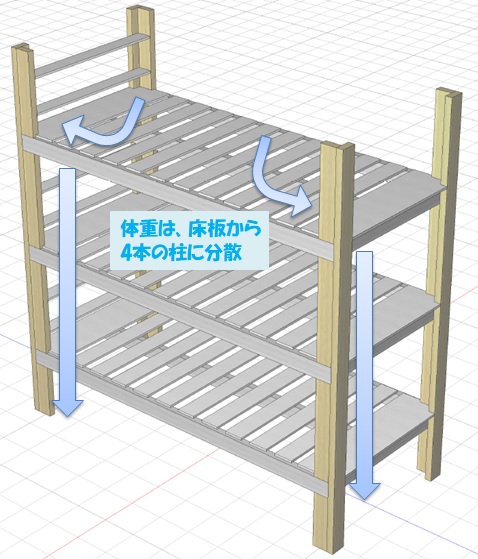

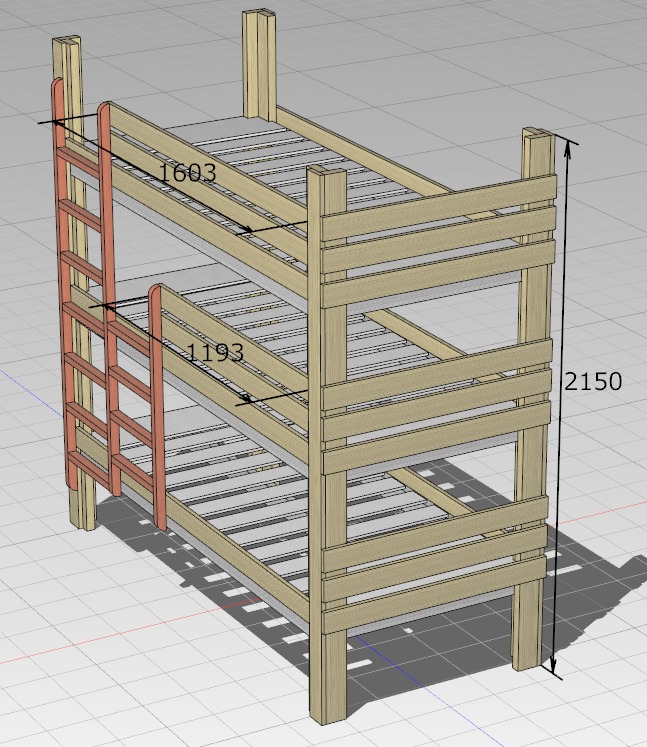

いろいろ考えた結果、短い柱を太めのダボで連結し、長い2x4材と1x4材を添えて柱とする方式にしました。

これなら縦の荷重に強く、横ずれの力にも耐えられます。ダボ継ぎさえできれば難易度も高くありません。

ダボ継ぎは初めてだと難しそうに思えるけど、大丈夫。実際やってみれば難しくないよ

もしどうしてもダボ継ぎが難しいようであれば、金具を使って補強しても大丈夫です。

なお上の絵では非表示ですが、柱の側面に1x4を打ち付けて横向きの力に耐えられるようにします。

床板の設計

子供とはいえ、いずれは大きくなります。たとえそれが何十kgであろうとベッドが壊れては困りますので、ベッドの床板でうまく体重を分散させる必要があります。

JIS規格によると、二段ベッドの床板は以下のような構造を持つ必要があるようです。

6. b) 2) 床板の落下防止構造を備えていなければならない

https://kikakurui.com/s/S1104-2004-01.html

6. b) 4) 上段の床板は,通気性をもち,かつ,下段に異物などが落下しない構造でなければならない。

床板は通気性がなければならない

床板は通気性を持つ必要がある、つまり、すのこや網が最適と言うことです。よく作られている『すのこを利用したベッド』というのはJIS規格の面から考えても合理的だったようです。

床板は、下に物が落ちない構造でなければならない

下段に異物などが落下しない構造というのはすのこと矛盾していますが、マットレスを置く前提ならば問題ないでしょう。もちろん、床板自体が落下しないような構造とする必要があります。

今回作成する床板の構造

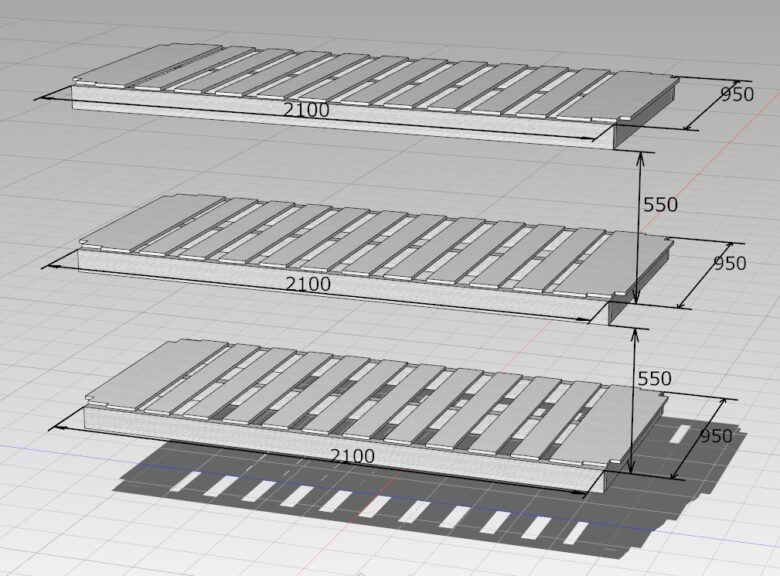

今回は、すのこと床板の一体型で設計しました。

すのこ下の枠組みは2x4材、上に並んでいるすのこはベニヤ合板(厚さ12mm)としています。ベニヤ合板だけでも耐久力がありますが、それを2x4の枠で支えれば完璧です。

すのこの構造は、コストにも影響する

実は、すのこの作り方はコストにも大きく影響する部分です。

たとえば、すのこ板をベニヤ合板とするか、1x4材とするか、桐材とするか・・で、ベッドにかかるコストが大きく変わってきます。

すのこ板は子供の体重を支えられれば良いので、今回はコストを最も抑えられるベニヤ合板を選びました。大人の体重であっても十分に支えることが可能です。

通気性が一番いいのは桐。桐で作りたいのはやまやまだけど値段が高いからね・・

1x4材なら安いんじゃない?

確かにそうだけど、1x4材は重い。試しに計算するとわかるけど、重量がすごいことになるよ

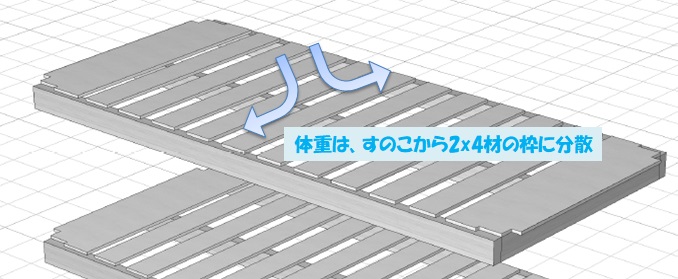

子供の体重は複数のすのこで分散され、それが2x4材の外枠に伝わることになります。

この構造で懸念となるのは、ベッド全体が斜めに歪んでしまうことです。それを補うために柱の側面には無切断の1x4材、2x4材を打ち付け、さらに周りを取り囲む手すりによって補強します。斜めの材料(はすかい)を入れて歪みを防ぐのも有効です。

ここまで考えたら、あとは具体的なサイズを決めていきます。

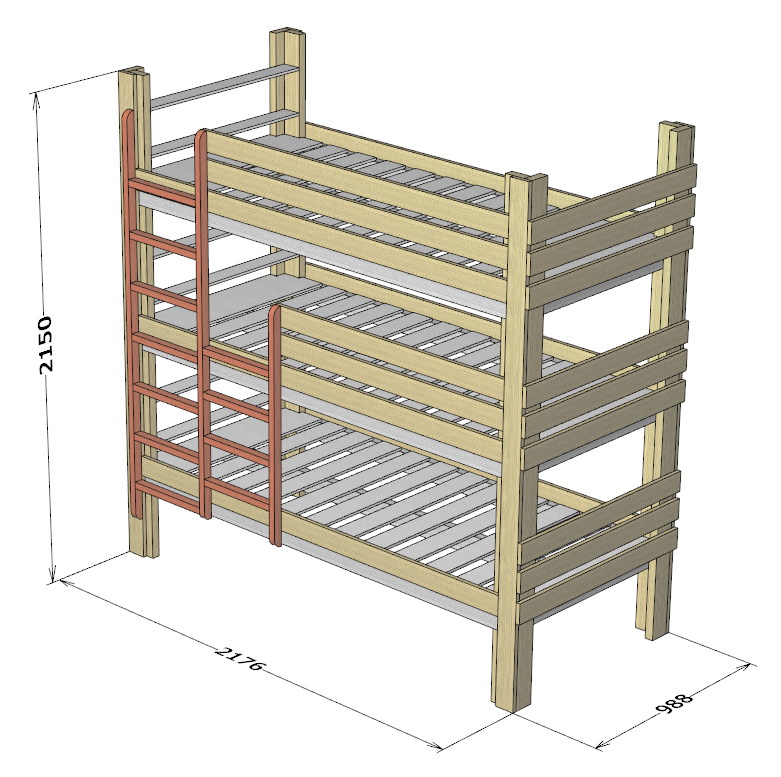

具体的な設計方法と寸法

まずは部屋を採寸

ベッドの大きさを決めるときは、まずは部屋の寸法を測りましょう。これから作るベッドのサイズとして、最大どこまで大きくできるのかを知っておく必要があります。

部屋の中には、ベッド以外にも様々な家具があるはずです。部屋の形も凸凹があるかもしれません。窓、ドア、クローゼットなどの邪魔にならないようにする必要もあります。

また、ベッドを置いたら当分動かしませんので、今後増えていく家具のことも考慮しておく必要があります。ベッドをどこに置くかを決めたら、ベッドの高さ、長さ、幅をどの程度にするかを決めておきます。

各段の高さ

部屋の採寸をしたら、各段の高さと、床から一段目までの高さも決めていきます。

私はベッド下収納を作るつもりだったので、床から一段目までの高さは315mmにしました。ベッド下収納については別記事でまとめているので、こちらもご覧ください。

ベッド収納を考えないならば一段目の高さをもっと下げて、各段の高さをもっと高くしてもいいね

各段の高さはベッドを置く部屋の天井の高さに合わせて設計することになります。天井の高さから一段目の高さを引いた高さ1/3になりますが、私の場合はキリのいい数字で550mmにしました。

マットレスの寸法

床のサイズを決めたいところですが、その前にどのマットレスを購入するかを決めてしまいましょう。

え、なんでマットレスを買う話になるの?

トータルコストを考えると、結局マットレスが一番高い買い物になるからなんだよ。それにどのマットレスを使うかを決めないと、ベッドの寸法を決めることができないんだ

マットレスの幅や長さはもちろん、マットレスの厚さも重要となってきます。手すりの高さはマットレスの上から200mm必要という基準があるためです。

なので必然的に、マットレスに合わせてベッドを設計することになります。ホームセンターで下見するなどして目星をつけ、マットレスの大きさを控えておきましょう。

床のサイズ

床の大きさは、当然ですがマットレスの大きさ以上となります。

どのマットレスを使うかを決めたうえで、それに合わせて床板の大きさを決めましょう。

私の設計図では、縦(長辺)の長さは、ゆとりを持たせてマットレスの長さよりもすこし大きめにしています。

子供のことだから、枕元や足元に人形とか目覚まし時計とかを置くだろうと思って

すのこ板は厚さ12mm、1820mm x 910mm のベニヤ合板を使用しています。これくらいの厚さがあれば大人が乗っても大丈夫な床板を作ることができます。

すのこ板の幅は108mmとしていますが、この数値は深い意味はありません。あまり細すぎたり、すのこの間隔が広すぎなければ大丈夫です。

実際は1820mmの合板からどのように木取りするかで決めたよ。カット回数が増えるとカット費用も増えるし一枚当たりの強度も下がるから、あまり細かくしないほうがいい

すのこ板の長さは、もともとのベニヤ合板そのままで910mmです。2x4 SPF材で作った枠組みに両端の18mmが乗るようにしています。

ちなみに、JIS規格では

6) b) 3) 床板が固定式でないものは,床板を床板保持部の片側に最大限に重ね合わせたとき,反対側の床板保持部と床板の重なりしろは,15 mm 以上なければならない

https://kikakurui.com/s/S1104-2004-01.html

という記載もありますので、すのこ板と外枠の重なり部分は15mm以上あった方がいいです。少なくとも、ビスが打てて合板が割れないくらいの幅は必要ですね。

四隅の柱の長さ

四隅を支える2x4と1x4の柱の長さは、全体の高さと同じです。

ただし、柱と天井の間に耐震用の『突っ張り棒』を入れるのであれば、あらかじめどの突っ張り棒を入れるかを考えて長さを調整する必要があります。

私はこういった家具の時にはこちらを使うようにしていますので、こういったもののサイズの幅と、柱の長さ、天井の高さを合わせておきます。

なお、長い木材を柱として使う場合、そのサイズの木材が手に入るかどうかも要注意です。近所のホームセンターを確認しておきましょう。

手すりの高さ

手すりは側面のはしごに連結させることにしていますので、手すりの長さははしごの幅次第で決まります。

ちなみに、一段目の手すりはナシ。落っこちても大丈夫だろうし

ここはデザインの自由度が高いところなので、はしごのデザインを決めてから手すりの長さを決めればいいと思います。

ただし、前に書いたとおり手すりの高さはマットレスの上の面から200mm以上必要です。マットレスを乗せたら手すりの高さが足りなくなった、ということが無いように注意が必要です。

また、手すりに隙間が空く場合は隙間から子供が落ちないように気を付けてください。

蛇足ですが、奥の側面に手すりがないのはそこには壁が来る予定だからです。

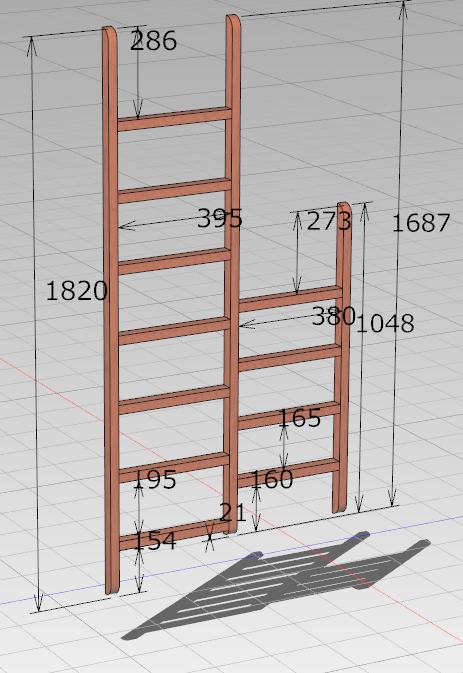

はしごの寸法

はしごは二列を横連結した形にしました。

はしごの横幅と各ステップの高さは市販のベッドを参考に設定しました。子供の年齢や身長によっても使いやすい大きさは変わると思います。

なお、はしごの材料はある程度の強度が必要です。私は 30mm x 40mmのSPF材を使いました。これくらいの太さがあれば問題ないようです。

実際のところ、このはしごは飾りにしかならない気もするんだけどね・・

なんで?ベッドに上るときに必要になるんじゃない?

うちの子の場合、上るときははしごを使わずにフェンスをよじ登ってるから・・

さすが、子供はフリーダムだね~

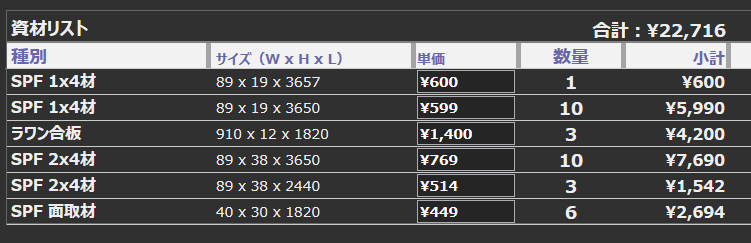

自作ベッドの設計まとめ

設計が完了したので、最後に木材の数量と価格を確認してみます。

caDIY3Dというアプリを使った場合は、あらかじめ設定した材料単価から費用を自動計算する機能があるので、概算を確認することができます。

私の場合、今回の三段ベッドで材木にかかった費用は合計22,716円でした!(※マットレスの費用は除く)

木製の三段ベッドを購入しようとすれば10万円以上することも珍しくないので、この価格でベッドが作れるのであれば上出来です。

このように、DIYで家具を作る場合は設計用のアプリを使うとメリットがとても大きいのでお勧めです。むしろアプリを使わない限り、複雑な家具の設計はできないと言ってもいいと思います。計算ミスや書き直しで苦労しているのなら、ぜひ使ってみてほしいと思います。

caDIY3Dの機能と使い方についてはこちらの記事でも詳しく紹介していますので、ぜひ読んでみてください。

さて、後日談です。子供用三段ベッドを作って5年ほど経ちましたが、その間ベッドは一回も壊れることなく、子供達も一度も落ちることはありませんでした!

手作りの木製ベットですから、子供たちはそれぞれカーテンを付けたり、ぬいぐるみ置き場を増設したりと好きなようにアレンジして使っています。使い込むほどにすこしずつ色が変わっていくのも、木製家具ならではの良さだと思います。

次の記事では、このベッドの組み立て方について詳しく紹介します。またお会いしましょう!