さくや(@sakuyakonoha77)です。

前回は子供用学習机の柱を作りました。2x4材を縦切りしたり、相欠き継ぎをしたりで大変でしたね。

-

子供用学習机と本棚(※3人分)をまとめてDIY! 《2.柱、幕板、前脚の加工編》

続きを見る

でも今回紹介する本棚と天板は、技術的に難しいことはありません。

そのかわりちょっと大掛かりな作業になってきます。いよいよ机と本棚が形になってきますよ!

それでは、さっそく本棚から作っていきましょう。

[toc]

本棚の作り方

棚板の材料選び

棚板の材料選びはなかなか悩ましいのですが、主に以下の点に気を付ける必要があります。

- 重いものを乗せても撓(たわ)まないこと

- 棚板自体が軽量であること

一つ目のポイントは必須です。本を乗せたときに棚板が撓むようでは、使っているうちに棚板がどんどん歪んでいき、いずれは本が滑り落ちてきます。

本棚にするのであれば、棚板の厚さは最低でも15mm以上、できれば18mm以上欲しいところです。

また棚板が重いと家具全体の重量が大きくなるため、棚板自体も軽い方が理想です。

これらの条件で材料を探すと、合板もしくは集成材に行き着いてしまいます。

ちなみに、ホームセンターでよく見かける『ベニヤ合板』と『ランバーコア合板』は似て非なるものです。同じ厚さならばランバーコア合板の方が軽く、安価という特徴があります。(ただしその分、ランバーコアは強度が低く、ビスが効きにくいというデメリットもあります)

ある程度の厚さがあれば強度は確保できるので、棚板としてランバーコアを使っても大丈夫です。そんなわけで今回はシナランバーコア合板を使うことにしました。

シナランバーコア合板の棚板(右)

棚板の取り付け方法

棚板を柱に取り付ける際は金具を使うのが一般的ですよね。L字型金具のほか、ウォリストやラブリコといったDIY用品とセットになっている棚受けもあります。

そういった部品を使えば間違いないのですが、棚板の数が多くなると金具の数も多くなるためコストがかさむという問題があります。

金具で何千円も使いたくはないので、今回は木材で受け桟(うけさん)を作ることにしました。

要は、お手軽で安上がりな自作棚受けです。作り方はとてもかんたん。

step

12x4材を縦半分にカット

2x4材を縦に真っ二つにカットします。幅45mm程度の角材2本にするイメージです。

ホームセンターのカットサービスを利用すればカットできるはずですが、もし難しいなら2x2材やその他の角材を使うという手もあります。

step

2半分にカットした2x4材を、棚板の奥行に合わせた長さでカットする

step

3角材の角(長辺のうち1辺のみ)をおおざっぱに面取りする

これで完成。受け桟ひとつあたりの材料費は30円程度。あらお安いわ~!

2x4材で受け桟を作成

受け桟を棚板の両端にビスで取り付けて、塗装すれば棚板の準備は完了です。

棚板(未塗装)

なお、今回は棚板を白い水性塗料(ペンキ)でベタ塗りするつもりなので、木口(合板の断面)のことは特に気にしませんでした。

もし薄い塗料やオイルで仕上げる場合は、断面に木口テープを貼るときれいに仕上げることができます。

棚板の取り付け

棚板の取り付け位置は実際に置くものに合わせて調整しました。たとえば、

- 机に置くスタンドライト

- 本、ノート、ファイル

- ペン立て、その他小物など

こういったものを実際に置いてみて、現物合わせで棚板を取り付けるようにします。

棚板の取り付けは最初だけ少し大変です。ある程度棚板を取り付けてしまえば本棚が自立するので作業が楽になりますが、最初は不安定なので作業がやりにくいものです。できれば二人以上で協力して作業するといいですね。

棚板を柱に取り付け

棚板を取り付ける際、柱については注意が必要です。

前回の記事を読めばわかるとおり、3本一組になっている柱はダボで連結されているだけです。2x4材が曲がっていたりねじれていたりすると木材が密着していないこともありますので、念のためクランプでしっかり締めた状態で棚板を取り付けるようにします。

また、棚板を取り付けるときは前後左右の水平をとるように注意してください。もし棚板が手前に傾いていると、ちょっとしたことで本が上から降ってきますw

棚板の取付完了

ちなみに、この時点ではビスはすべて仮止めの状態にしてあります。理由は二つあって、

- 後で微調整できるようにするため

- 電動ドリルドライバーをオーバーヒートさせないため

という理由です。

棚板は寸法通りにカットしているはずですが、柱の方が歪んでいたりすると棚板が入らない可能性があります。そのためすべての棚板を仮止めして、問題ないことを確認してから本締めするようにしました。

もうひとつの理由は電動ドリルドライバーのオーバーヒート対策。

実は、2x4材へのビス打ちは電動ドリルドライバーの苦手分野です。無理に打ち込もうとすると、電動ドリルはすぐにオーバーヒートしてモーターが焼けてしまいます。

インパクトドライバーを使えばいい、っていう単純な話なんですけどね。。例によって音が出る工具はNGなので、電動ドリルドライバーに負荷をかけないよう少しずつ打ち込むようにしました。

床を保護

ここですこし脇道にそれますが、柱が立ったので床を保護するためのひと手間を追加しておきます。

学習机と本棚は相当な重さになります。賃貸住宅で暮らしている方は特に床に傷がついたりしないかが心配ですよね。

そこで念のため脚の裏に床保護のためにベニヤ合板を入れておきました。

ベニヤ合板にかるくボンドを付けて

柱の下に差し込んでおく

重さを少しでも分散できるように、ベニヤ板はあえて大きめにしています。見た目を気にするのであれば、足裏と同じ大きさに加工したり、目立たないように塗装したりしてもいいかもしれません。

天板の作り方

本棚の棚板を取り付けたたら、いよいよ天板の加工をします。天板の材料は、最初の記事で紹介した通りラバーウッドを使用します。

天板。大きい。。

本棚組み立ての後に天板を加工するのには理由があって、柱を立てた後で現物合わせで墨付けをする必要があるからです。

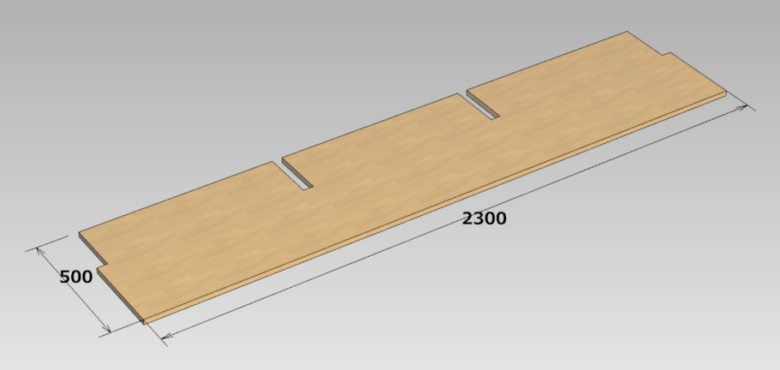

下の設計図を見てください。

天板

天板に数か所の切り欠きがありますが、これを設計図通りの位置で加工すると高確率で失敗します。

柱に使用している2x4材は曲がりやねじれが多い材料のため、12本も使えば必ず誤差が出ます。しかも今回は3本の2x4材をダボで継いでいますが、ダボ継ぎでも多少の誤差が生じてしまいます。これらの誤差を抑えるのは至難の業です。

であれば誤差を含めて天板を加工する方が簡単なので、本棚を作った後で現物合わせで加工しようというわけです。

天板の切り欠き加工

それでは、実際に天板を加工していきます。

step

1天板を前脚に乗せて、左右位置を合わせる

まだ切り欠きしていないので奥まで差し込むことはできません。手前の幕板に乗せて左右位置を調整します。

step

2柱の位置を天板に写し取って、切り欠きのための墨付けをする

ここではあまり厳密に墨付けする必要はありません。柱の位置や幅は多少の誤差が出るので、少し大きめに、幅に余裕を持たせて墨付けしたほうが後が楽です。

天板を幕板に乗せて墨付け

現物合わせで墨付け

step

2墨線に合わせて、天板に切り込みを入れる

天板に直角切りジグをクランプして、ノコギリで切り込みを入れます。

切り込み位置にジグをクランプ

天板に切り込みを入れる

直角切りジグについてはこちらの記事で詳しく紹介しています。

-

ノコギリで木材を直角に切る方法 ~高精度なノコギリガイドの作り方

続きを見る

step

3切り込みを入れた部分を欠き取る

切り込みを入れたら、その部分を欠き取ります。

糸鋸を使ったり、鑿を使ったり・・といろいろ方法はありますが、実はこれ、手で簡単に折れます。

こんなかんじ。

もちろん断面は粗くなりますが、表からは見えない部分です。細かいところを気にしないのであれば思い切って手で折って大丈夫です。

ポキっと折れる

天板の研磨と塗装

切り欠き加工が終わったら塗装にはいります。

step

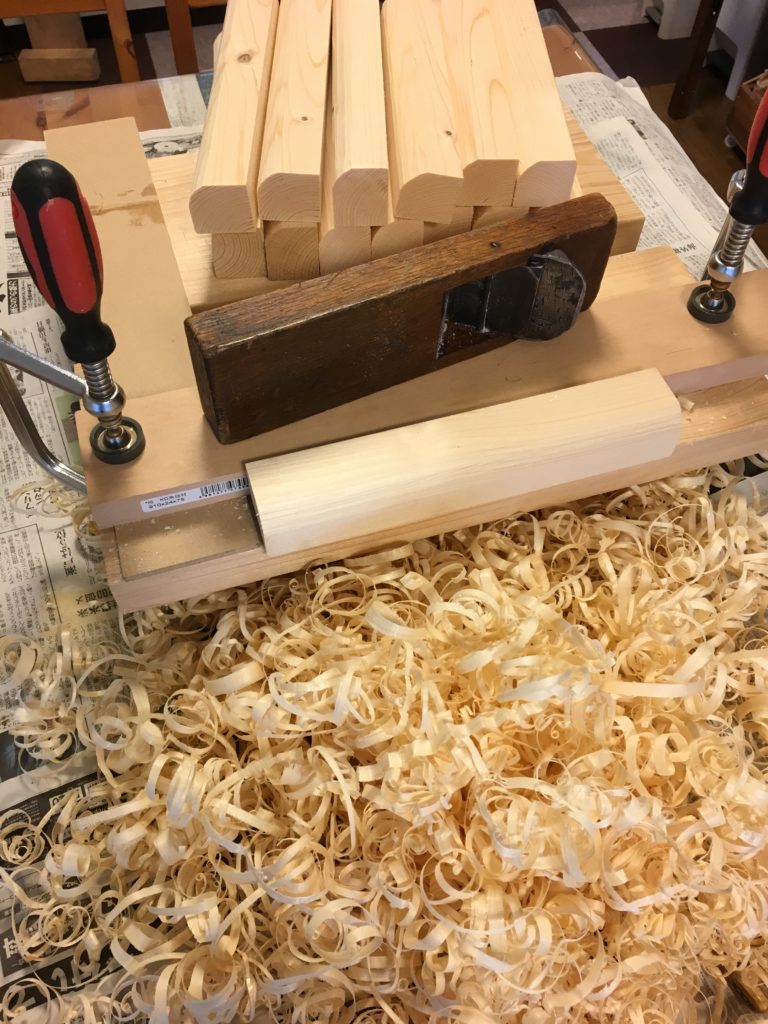

1まずは鉋で軽く面取り

鉋が無いのであればサンドペーパーなどでも大丈夫です。でも面取りは鉋を使ったほうがはるかに楽なので、よければこちらの記事を参考にして使ってみてください。

-

替刃式鉋(かんな)はDIY初心者におすすめ!面取りの方法など、詳しい使い方を紹介します

続きを見る

鉋で面取り

step

2サンドペーパーで下地処理(サンディング)

#150~#240番のサンドペーパーで下地処理をします。

これだけ広い面積になると手でサンディングするのは辛くなってきます。そこで、ここだけは電動のサンダーを使うことをお勧めします。

サンディングをしたら濡れ雑巾で表面をふき取ります。濡らすと木材の表面はケバだつので、乾いてから再度サンディング・・を繰り返すとどんどん仕上がりがよくなっていきます。

step

3オイルで塗装

今回作る学習机の天板はワトコオイル(ナチュラル)で塗装しました。子供が触れる部分なので、できるだけ自然に仕上げたいという想いです。

ワトコオイルは刷毛で塗るのが一般的ですが、私は100均で販売されているサイコロ状のメラミンスポンジで塗装しています。

ワトコナチュラルで塗装

スポンジにオイルを含ませて天板に塗装し、オイルが乾く前に#400の耐水サンドペーパーでサンディング(油研ぎ)をするとベストです。

豆知識

【油研ぎ】木材に油を染み込ませて、油で湿っている状態でサンディングを行うこと。サンディングによって出てくる細かい木くずが木目(導管)に入って目止めになるため、すべすべの仕上がりになる

step

3ワックスで上塗り

ワトコオイルなどのオイルステインには木を保護する力はありませんので、必ずワックスなどの上塗りが必要です。

前回前脚を作ったときと同様、BRIWAX(アンティークマホガニー)を使用しました。ワックスの塗布にはスチールウールを、拭き上げには木綿の布を使います。

BRIWAXで仕上げ

ワックスを塗って拭きあげると艶が出る

私は、BRIWAXはオイル塗装後に上塗りとして使って、木材を保護して艶を出すためのものだと思っている。なのでBRIWAXの色については『ほんのり風味付け』程度にしか考えてないんだよね

天板の取り付け

天板の塗装が終わったら、天板を幕板に取り付けます。

step

1天板を幕板に乗せて、柱の位置を切り欠き位置と合わせる

切り欠き位置を合わせて

step

2そのまま天板を柱に押し込む

はめ込む!

step

3幕板の位置に合わせて、天板に下穴をあける

天板を幕板に固定するため、天板の上から幕板に向けて下穴を開けます。幕板の木材部分に下穴が開くように注意してください。

天板と幕板に下穴をあけて

step

4下穴位置に合わせてダボ穴(座繰り穴)を掘る

これは必須ではありませんが、天板にビスの頭が見えるとカッコ悪いのでダボで隠すようにしました。

ダボ穴は掘りすぎると天板を貫通してしまうため、ドリルガイドを使うと安心です。

ドリルガイドを使ってダボ穴をあける

ダボ穴とビス

step

5ダボ穴にビスを打ち込む

ビスを打つ

step

5木栓を用意する

ダボ穴を埋める木栓を用意します。前脚を作ったときと同様ですが、今回は色の濃い丸棒を使ってアクセントにしてみました。

木栓

step

5木栓をダボ穴に打ち込み、ダボ切りノコで不要部分を切り落とす

木栓をダボ穴に打ち込みます。いつか分解するときのためにボンドは使用していません。

ダボ切りノコはアサリ無しの専用ノコギリです。塗装後の天板であっても、塗装を傷つけることなくダボを切ることができます。

ダボ切りノコで仕上げ

仕上がり

切り落とした断面はそのままでも問題ありませんが、ワトコオイル(ナチュラル)を塗っておくと色が鮮やかになるのでおすすめです。

まとめ

これで、本棚と学習机の天板の取り付けが完了しました。

残るは引き出しと天井付近の目隠し収納だけです。

天板の切り欠き加工というのは珍しかったかもしれませんね。実際、私も天板にノコギリを入れるときに少しうろたえてましたw

天板に切り込みを入れてます。

・・なんか、すごい背徳感があるんですけど!?ww

こんなことをする人はあまりいないでしょうね。。少ないスペースで子供机を作るための工夫のつもりです。

ちなみに天板の切り欠きは、切り込みを入れた後は手でポキッと折ることができました。かんたん。#DIY #木工 pic.twitter.com/YzPxiB3VB9

— さくやこのは@DIYブロガー (@sakuya_konoha77) December 31, 2019

まぁ、こんなことができるのもDIYならではですね。

課題があるから、解決策を探す。できることはなんでもする。ときどき手抜きもする(笑)。それが許されるのがDIYの良いところです。

さて、今回の家具づくりもだいぶ長丁場になってきましたが、完成まであともう少しです!

それではまたお会いしましょう。

-

子供用学習机と本棚(※3人分)をまとめてDIY! 《4.引き出し&天井目隠し収納加工編》

続きを見る