さくや(@sakuyakonoha77)です。

自宅でウェイトトレーニングをできるダンベルはとても便利なのですが、置き場所で困っていませんか?

ダンベルを整理するための専用ラックも市販されていますが、高価で、大きくて、目立つものばかりなので私の趣味に合いません(笑)。

そこで今回はインテリアとして部屋に溶け込むダンベルラックを自作してみました。2x4材と木組みを利用しているため耐荷重性も抜群です。

そして材料費は1500円程度です!ちょっと難易度高めになりますが、雑な加工でも案外なんとかなります。腕試しと思って挑戦してみてください。

【難易度】 中級者向け

【予算】約1,500円

【主な材料】

- SPF 2x4材

- 塗料(必須ではないので、お好みで)

【主な道具】

- ノコギリ

- 鑿&金づち

- プロトラクター(30度、60度を測るための道具)

- 作業台&クランプ

[toc]

ダンベルラックの設計

設計上の注意点

ダンベルラックは、作るだけであればそれほど難しくありません。頑丈な棚を作ればいいだけなので、頑丈な木材と頑丈な金具を使えば済む話です。

しかしそのまま作ろうとするとものすごく大きな家具になってしまいます。

室内にボーリング場のような巨大ラックを置きたいでしょうか?

・・私は嫌です。というか、置く場所ないし。。

かといって、安易にシンプルなラックにするのは危険です。ダンベルラックは揺れ、歪み、そしてなにより数十キロの荷重に耐える必要があります。

ダンベルラックは欲しいけど、極力小さくシンプルにしたい・・そんな無茶な望みを実現したいので、今回はシンプルさと耐荷重性を両立させるという難題に挑戦してみたいと思います。

設計方針

これまで説明したとおり、市販のラックでは満足できません。そこで今回は、ダンベルラックを作るにあたって次の目標を立てました。

- 十分な強度を確保

- 使用する材料は最小限の2x4材のみ

- インテリアとして溶け込むもの

さて、では具体的にどうすればよいかが問題ですね。

トラス構造を参考にする

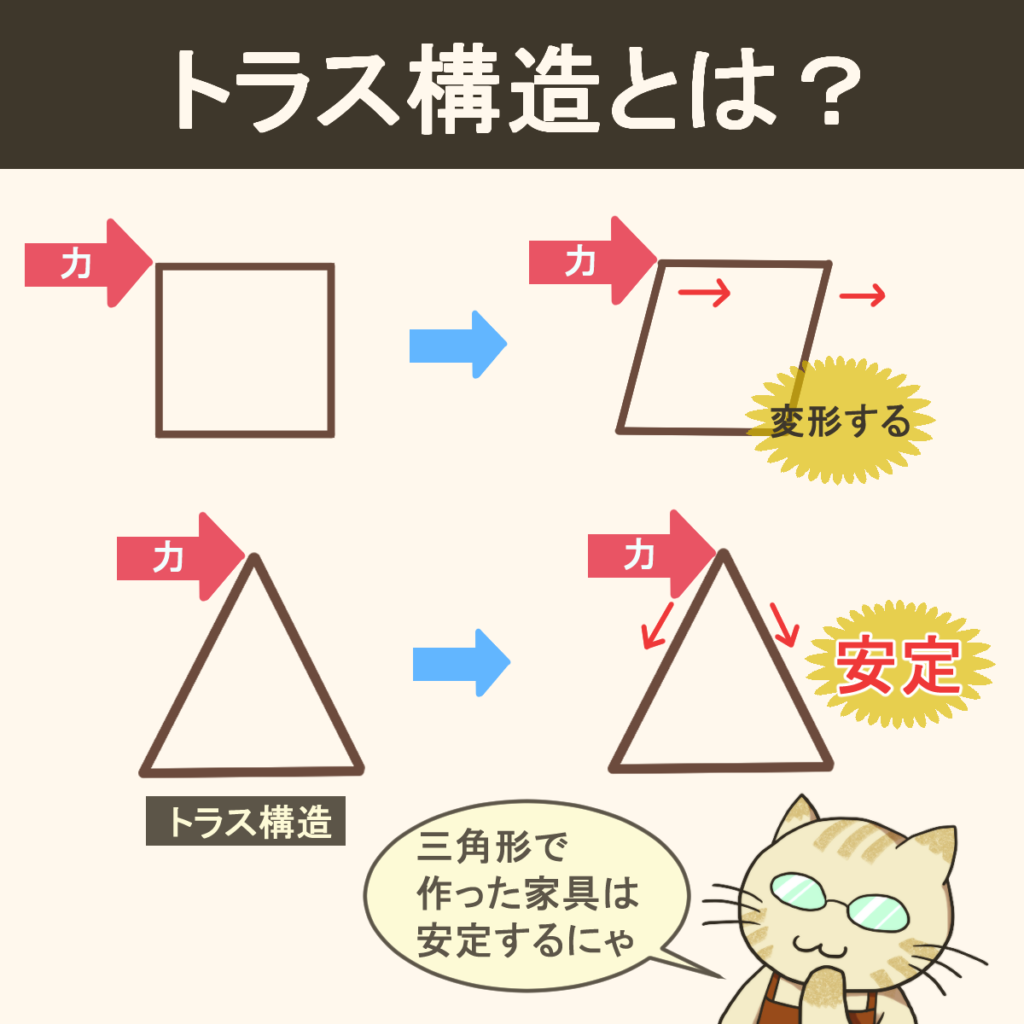

最小限の材料で高い耐荷重性を実現するために、今回は『トラス構造』を参考にしました。

トラス構造とは、三角形を基本にして設計された構造のことです。三角形は外から力がかかっても変形しないため、荷重や歪みに強いという特徴があります。

トラス構造とは

なお、トラス構造が安定するためには底辺の接点が動かないことが絶対条件です。下2つの接点が動いてしまうと、三角形が開く形でつぶれてしまいます。これを防ぐための設計については後ほど説明します。

また、四角形と比べると三角形の方が材料を節約できます。2x4材はそれなりに重いので軽量化できるというのはメリットです。

木組み(相欠き継ぎ)を利用する

さらに、家具を小型化するために材料の接合はビスではなく木組み(相欠き継ぎ)を利用することにします。子供用机を作った際にも利用した方法で、接合したときの厚みを半分にしつつ強度をアップさせることができます。

-

子供用学習机と本棚(※3人分)をまとめてDIY! 《1.設計編(設計図付き)》

続きを見る

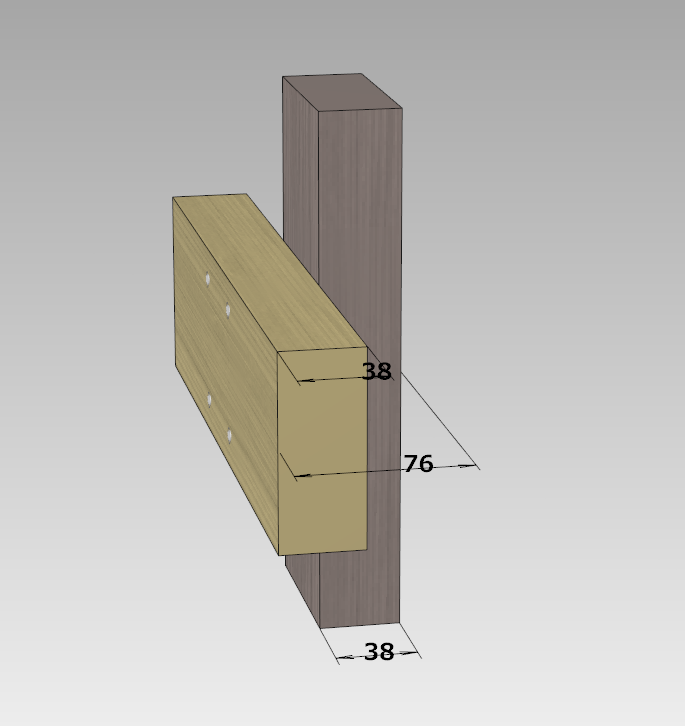

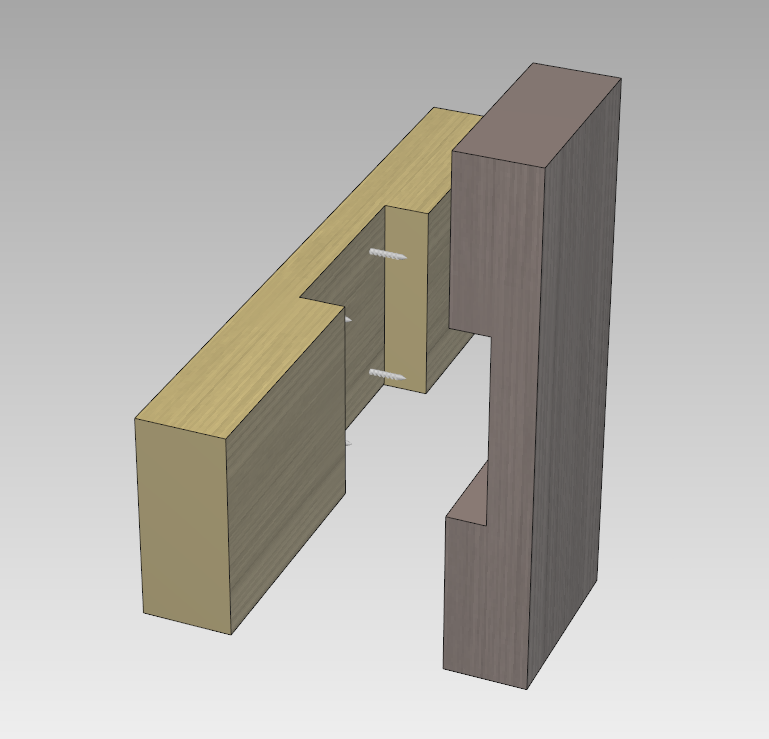

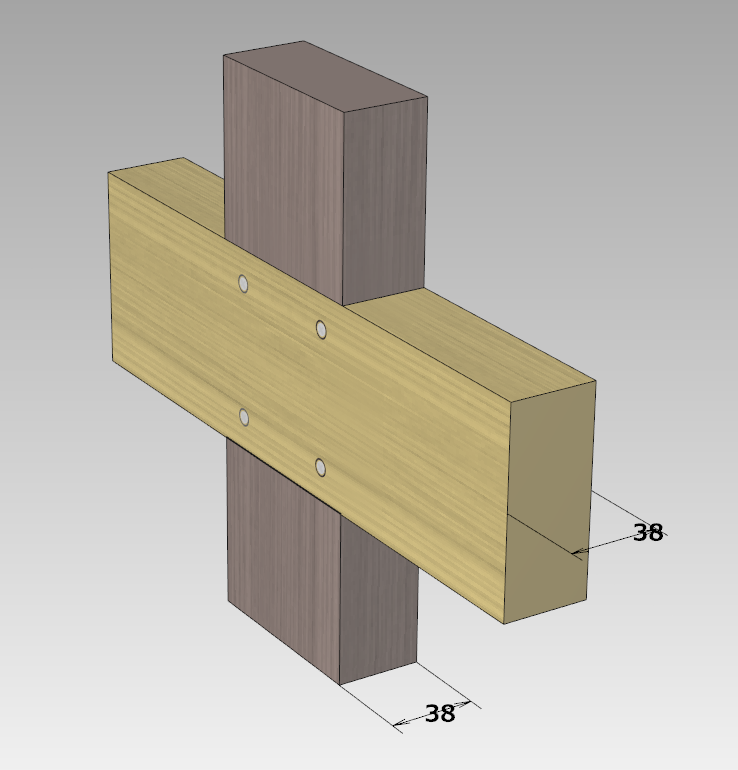

二本の2x4材を直角に組み合わせると、その幅は76mmになってしまいますが、

二本をビスで接合する場合

相欠き継ぎで組み合わせれば、その幅が半分の38mmになるというわけです。

二本を相欠き継ぎで接合する場合

厚さは半分になる!

上の図ではビスを表示していますが、小型家具の場合、キツめに組めばビスもいらなくなります。心配な場合は木工ボンドを使えば完璧です。

なお今回はトラス構造をモチーフとしますので、相欠き継ぎも直交ではなく斜め交差になります。

ビスも金具も使わない

ただでさえダンベルは目立つもの。それがラックに乗っていれば目立ちまくるのは必至!(*ノωノ) イヤン

しかし部屋の雰囲気を壊す家具は作りたくありません。できればラック自体の存在感は極力抑えたいものです。

そこで今回はビスや金具を一切使わず、無垢材(2x4材)だけで作るナチュラル家具にしてみたいと思います。木組みで作るため、ビスが無くても強度の心配はありません。

金具を使わないことでコストも抑えられるし、要らなくなったときはノコギリで細切れにして燃えるゴミにできるので一石二鳥です。『とりあえず作ってみよう!』で気軽にチャレンジできるのも嬉しいですね。

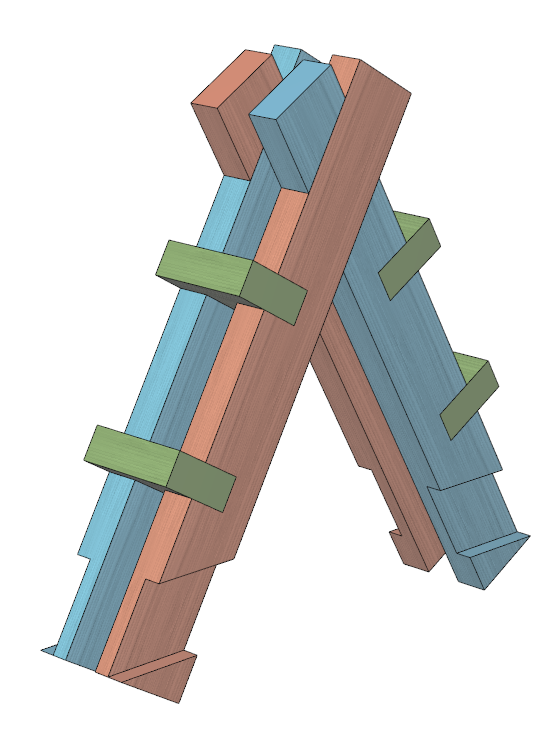

設計図(完成形)

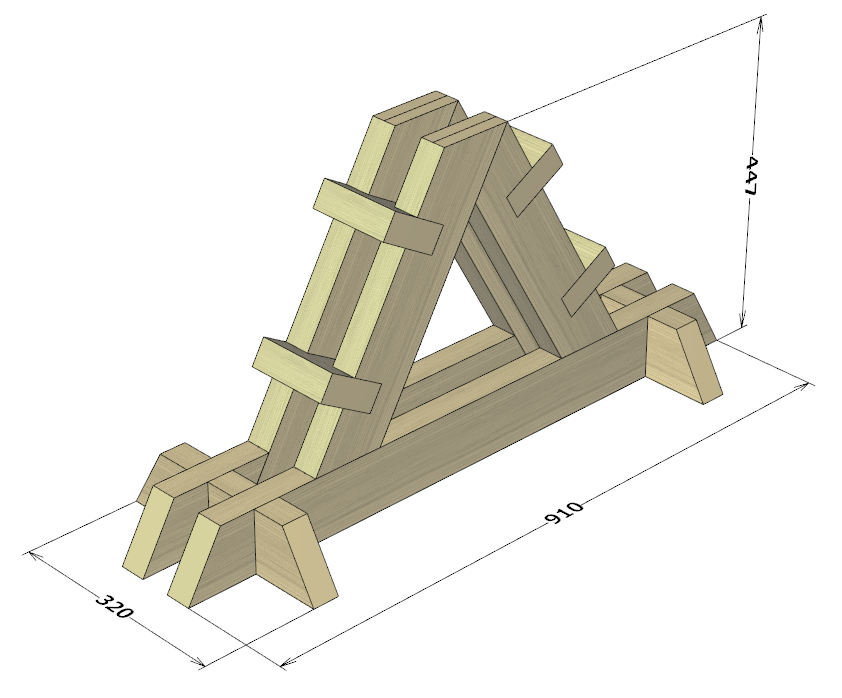

さて、以上をふまえて作った設計図がこちらです。

各部品の詳細は後で紹介しますので、まずは全体像を見てみてください。材料はすべて2x4材、サイズは全てmmです(以下同様)。

全体図(完成形)

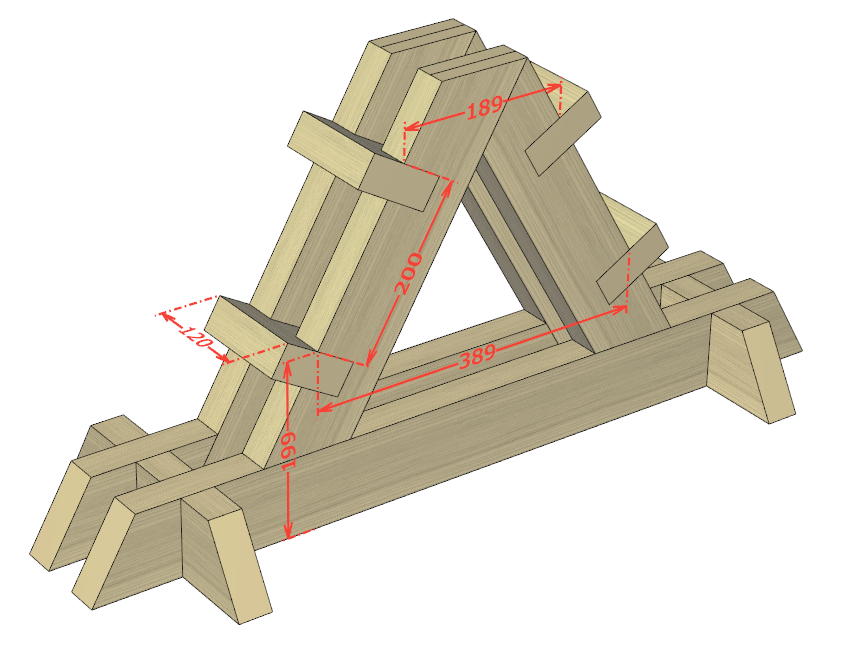

大きめダンベルを4つ、小さめのダンベルであれば下段に並べて置くことのできるサイズにしています。要所の間隔を下の図にまとめておきました。

直径約19~20cmのダンベルを4つ置くことが可能

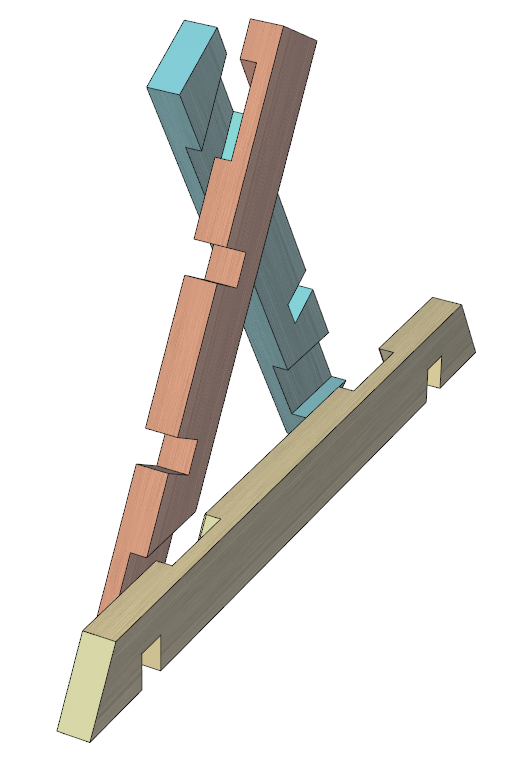

設計図(中間形)

さきほどの図は完成形のものですが、実は私はその一歩手前の中間形で組み立てました。中間形で組み立てて、最後に不要な部分を切り落とすという作り方をしています。

不要な部分を切り落とす前の形はこのようになっています。

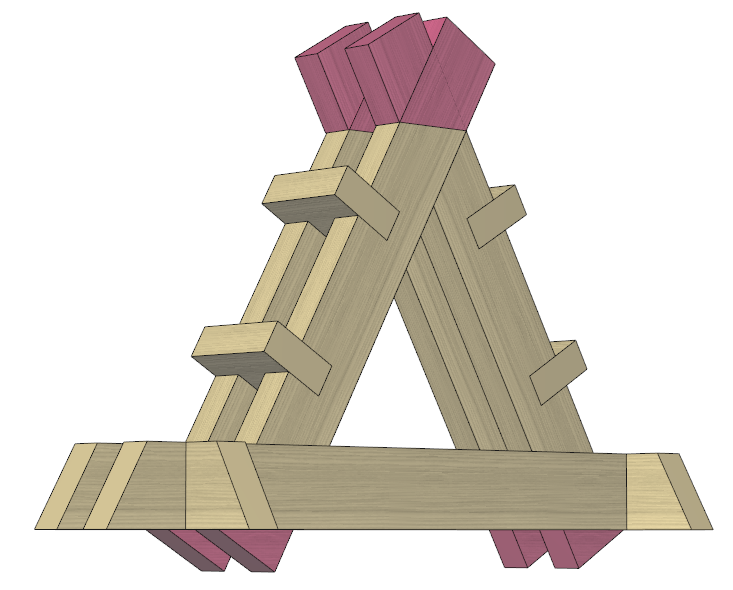

組み立て時の形(ピンク色部分は切り落とす)

斜辺の木材が長めになっています。組み立てた後でピンク色部分を切り落として完成です。

このような作り方をした理由は、完成形のことを考えずに作り始めたからです。

当初は斜めの相欠き継ぎをできるかどうかがわからなかったため、とりあえず2x4材を三角形に組んでみることにしていました。相欠き継ぎに成功することがわかってから、最終的にどんな形にするかと考えた結果が先ほどの完成形です。

各部品の詳細

それでは、各部品について説明していきます。

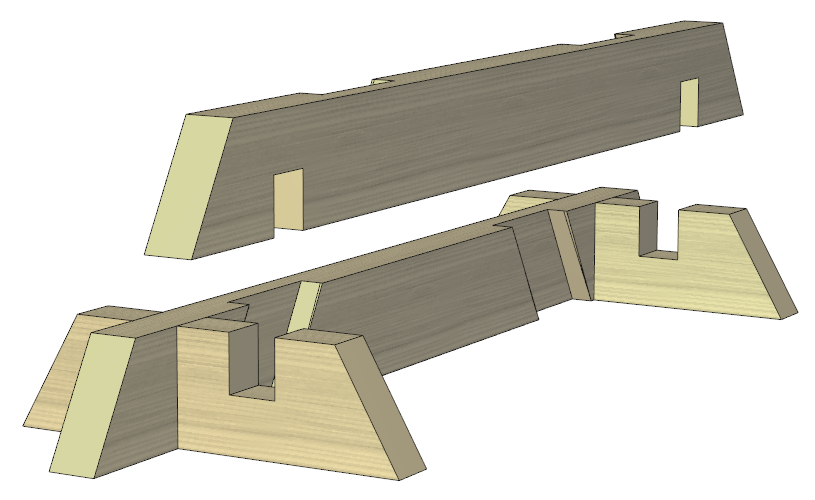

脚部

脚部は4つの部品の相欠き継ぎで作成しています。ここでは長い方の材料が上になることに注意してください。ダンベルの重さを長い方の材料で受け止め、その重さで短い方の材料を押さえつける構造にすることで脚部を安定させています。

脚部

一つ一つの部品の詳細はこのようになります。

.png)

脚部品1

-1024x643.png)

脚部品2

材料の端はすべて60度か120度で統一してカットしていますが、これはただの見た目の問題なので、自由な角度でカットして大丈夫です。

また、寸法図の中には0.5mm単位の数字も出てきますが、実際はそこまで厳密に気にしなくても大丈夫です。

ラック部

ラック部は3種類、8つの部品で作成しています。わかりやすくするために、三種類の部品をオレンジ色、水色、緑色に色分けしてみました。

ラック部

斜辺の部品は切り欠きの向きが異なる2種類がありますので注意してください。オレンジ色ふたつは同じ部品、水色ふたつも同じ部品です。

まずは一種類目、オレンジ色の部品の詳細です。斜めの切り欠きが裏面と表面に一つずつあります。

ラック部品1

次に二種類目、水色の部品の詳細です。オレンジ色の部品とよく似ていますが、斜めの切り欠きが表面に二つあり、裏面にはありませんので注意してください。

ラック部品2

脚部と二種類の斜辺は、このように組み合わさります。

斜辺と脚部の組み合わせ方(表)

.png)

組み合わさるとこのようになる(裏)

この家具では、二つの斜辺と脚部が組み合わさっている部分(上の図では二か所)が最も重要です。

以前説明したとおり、トラス構造で重要なのは底辺の接点二つが動かないこと。なのでこの二つをしっかり固定する必要がありますので、ここだけはボンドで接着するのがおすすめです。

逆に言えば他の接合部はボンドが無くても大丈夫です。構造上、重さがかかれば安定する設計になっていますので接着しなくても全く問題ありません。相欠き継ぎがユルユルの時だけボンドを使えば十分でしょう。

そし三種類目、緑色の部品です。これは特に何も言うことないです(笑)。

ラック部品3

何の変哲もない部品なので加工は簡単です。塗装のときにちょっと気になってくるくらいですね。

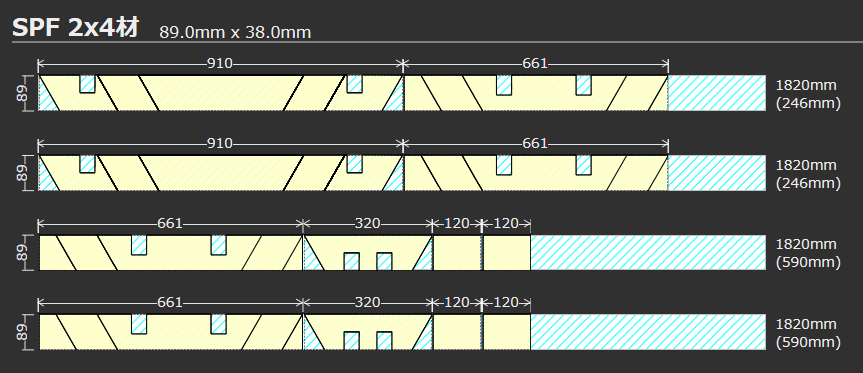

木取り図

木取り図はこのようになります。

木取り図

手に入りやすい 2x4 SPF材 6feet (38mm x 89mm x 1820mm)で木取り図を作成しているため4本必要となっていますが、12feet(38mm x 89mm x 3650mm)であれば2本で済ませることも可能です。

作り方

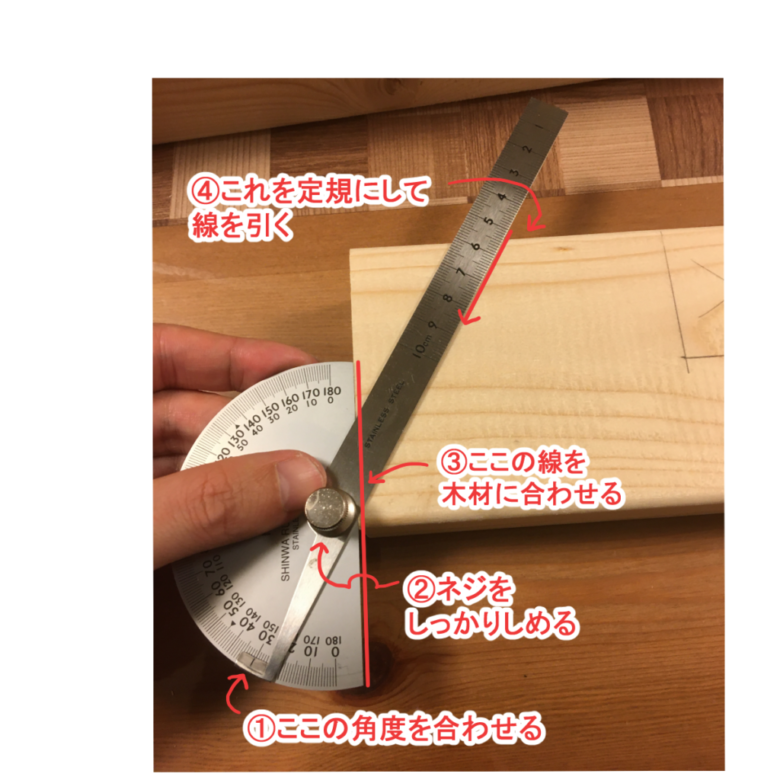

墨付け

まずは墨付け(木材に鉛筆で線を書くこと)します。今回は30度、60度の線が出てくるので、さしがねだけで墨付けするのは不便です。こういう場合はプロトラクターを使いましょう。

プロトラクターの使い方

直角の線を書く際はさしがねかスコヤを使いましょう。私が愛用しているさしがねとスコヤ(止め型)はこちらです。

墨付け終わり!

相欠き継ぎのために欠き取る部分は、鉛筆で×印や斜線を引いておきます。今回は紛らわしい部品が多いので、相欠き継ぎの位置が表裏逆になっていないかを慎重に確認しておきましょう。

ノコギリで加工

木材をノコギリで加工する際、可能な限りまとめて加工すると効率的です。たとえば脚部の相欠き継ぎの部分は同じ材料が2つずつありますので、同じものはまとめて加工するようにします。

同じ材料はまとめて加工

直角に切り込みを入れるときは直角切りジグを使うのがおすすめです。過去の記事で詳しく紹介していますので、よければ合わせてご覧ください。

-

ノコギリで木材を直角に切る方法 ~高精度なノコギリガイドの作り方

続きを見る

斜めの切り込みを入れる場合でも直角切りジグは有効です。直角ガイドの部分は使わず、ひっくり返してマグネット部分のみを利用します。

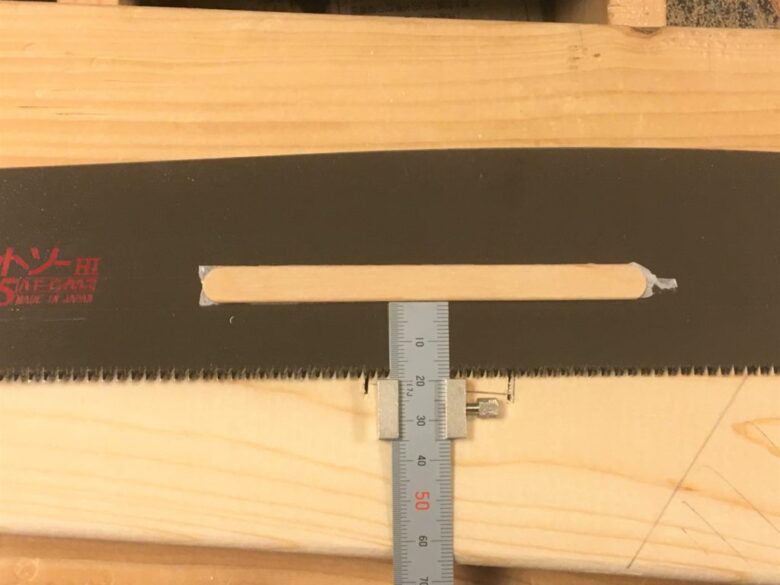

相欠き継ぎ用に切り込みを入れるときはノコギリの刃にアイスの棒を両面テープで付けておくことで、一定の深さで切り止めることができます。

ノコギリにアイスの棒を接着

斜めにカット(直角切りジグをひっくり返して使う)

斜めの切り込みは多めに入れておく

ノコギリ挽きが完了

鑿(のみ)で加工

切り込み部分を鑿で欠き取っていきます。今回はすべて相欠き継ぎのための加工になるため、鑿の加工面は最終的には表から見えなくなります。なので、あまり細かいことにこだわらなくて大丈夫です。

鑿を持っていない方は、三本セットでもいいので持っておくとDIYの幅が広がるのでお勧めです。

垂直の切り欠き部分

まずは垂直の切り欠き部分を落としていきます。

ここは細かく刻む必要がなく、鑿を根元にあてて金づちで軽くたたくだけで簡単に欠き取ることができます(ポキっと取れる)。ただし思いがけない方向に割れることもあるので、線ギリギリではなく少し余裕をもって欠き取り、そのあとで微調整するようにした方が安全です。

ポキっと取れる

ちなみに向かいに別の木材を立てているのは、鑿で欠き取った破片が飛んでいくのを防ぐためです。

お子さんがいる場合は、飛んだ破片が目に入ったりしないように十分注意してあげてください。

斜めの切り欠き部分

次に、斜めの切り欠き部分を加工していきます。こちらは一気に落とすことができないため、少しずつ削るようにして加工します。

鑿を斜めに入れていく

鑿が深く入りすぎないよう、浅めに少しずつ削っていくのがコツです。余談ですが、私の作業台は真ん中に木くずポケットがあるので便利ですw 注)本当はクランプ用の隙間

-

テーブル上で使えるDIY用作業台を自作しよう【設計図&木取り図付き】

続きを見る

サクサクと削っていく

仕上がり

節にあたったとき

ときどき、節にあたって苦労することがあります。

節は鑿では削れない

節は鑿では削れません。無理に削ろうとすると鑿の刃が欠けてしまいます。

こういう場合は鑿で加工するのは諦めて、ノコギリで刻んで節を取り除きます。

節をノコギリで刻む

節のスライス完了

横を鑿で整地して

ノコギリの水平引きで

節を削ることができた!

加工完了

塗装と組み立て

ここからは、いよいよ塗装と組み立てです。塗装に入る前に、材料はすべてサンドペーパーで下地処理しておきます。

オイルステインで着色

今回のダンベルラックは一色で塗ってもつまらないと思ったので、黒色(WATOCOオイル エボニー)と茶色(WATOCOオイル ダークウォールナット)で塗り分けてみることにしました。

二色のオイルステインで塗装

中央の二本がエボニー、他はダークウォールナットです。いずれも一度塗りが終わった状態。

組み立て(縦部品)

塗装はあとで考え直すとして、いったん組み立ててみることにします。

相欠き部分を組み合わせてみて、はまるかどうかを確認します。

相欠き部分を組み合わせてみる

問題なさそうであれば、ボンドを塗ってはめ込みます。もしはまりそうもない部分があったら、鑿で少しずつ削って微調整します。

本来は組み合わせる部分を金づちで叩いてはめ込む『木殺し』という方法もあるのですが、音を出したくなかったので(近所迷惑なので)削って調整することにしました。木殺しと比べると接合強度が下がりますが、ボンドを使うので問題ありません。

鑿で削って微調整

左右の部品が組みあがりました

この状態で一日くらい放置してから、上下の不要部分を切り落とします。

上の交差部分を

切り落とす!

下の不要部分も

このとおり!

上下を切り落として、こういう形になりました。

完成形に近づいてきた

ちなみに下に置いてあるのは、切り落とした材料をつなぎあわせたオマケです。

ワックスで仕上げ塗装

さて塗装の件ですが、いろいろ考えた末にVintageWaxで仕上げることにしました。

その結果がこちらです。

VintageWaxで仕上げ塗り

これは満足な仕上がりです!男前ですね~

組み立て(横部品)

最後に横部品をはめ込んで完成です。

かみ合わせがキツイときは木殺しをしてもいいのですが、例によって音を出したくないので、今回はクランプを使って締め込む方法を使いました。

キツいかみ合わせはクランプを使って締め込む

クランプで締めるときは、かならず当て木を挟みます。はめ込む部品の両側に当て木をあててクランプし、クランプを締め付けることで部品を押し込んでいきます。

これでも入りそうにない場合は無理をせず、鑿を使って微調整をするようにしてください。

完成!

これでダンベルラックの完成です!

ダンベルラック完成

ダンベルを乗せるとこのようになります。

ダンベルを乗せてもビクともしない

下の台は、小さなダンベルやプレートを置くことができます。

まとめ

当初は構想が固まらないまま試行錯誤で作っていましたが、結果的にはいい形で仕上げることができました。

気になる耐荷重性ですが、重たいダンベルを乱暴に載せてもビクともしません。ガタつきや軋みもなく、ちょっとやそっとで壊れることはなさそうです。予想以上に頑丈に出来上がりました。

見た目については好みがわかれそうですね。木で作ったラックは自己主張をしないので、インテリアとして受け入れやすいかなと思います。

塗装は自由なので、水性塗料やニス、メタル塗装などもカッコいいですね。ただしダンベルを乗せるものなので必ず傷つきます。傷がついても気にならないような塗装がおすすめです。

材料は2x4材のみ、ビスと金具無し。道具はノコギリと鑿!という硬派でガチなDIYになってしまいましたが、相欠き継ぎの練習にはぴったりです。

材料費が安いので気軽にチャレンジしてみてください!