さくや(@sakuyakonoha77)です。

前回は本格木工の必需品となるベンチバイスの選び方と購入方法についてご紹介しました。

-

木工用ベンチバイスとは ~木工バイスの選び方と購入方法について

続きを見る

続いて、ベンチバイスの取り付け方についてご紹介します。

ベンチバイスは、作業台にあわせて取り付け方を変える必要があります。あせらずゆっくり慎重に、楽しみながら取り付け作業を進めましょう。

今回はベンチバイス取り付けの全体の流れと、取り付け位置の考え方、取り付け前の準備(スペーサー作成)について詳しく説明します。

[toc]

ベンチバイス取り付けの流れ

ベンチバイス取り付けの流れをまとめると、次のようになります。

step

1ベンチバイスの取り付け準備

- ベンチバイスの取り付け位置を決める

- ベンチバイスと作業台の寸法を確認し、スペーサーの寸法を決める

- スペーサーを用意する

step

2ベンチバイスを作業台に取り付ける

- 作業台のベンチバイス取り付け場所を加工して整える

- 作業台とスペーサーに下穴を空ける

- ベンチバイスを取り付けて固定する

step

3オプションパーツを用意して取り付ける

- 作業台にエプロンを取り付ける

- ジョーに当て木を取り付ける

- 作業台にベンチドッグを埋め込む

このうち、Step1~Step2は必須ですが、Step3は必ずしも必要ないです。取り急ぎ使い始めたいのであればベンチバイスを取り付けるだけでもOKです。

ベンチバイスの取り付け位置を決める

ベンチバイスはワークベンチに取り付けて使用するものですが、どこにベンチバイスを取り付けるかが最初のポイントになります。

ベンチバイスの取り付け位置は任意ですが、普通は作業台のド真ん中を避けて取り付けます。

そうすると、ベンチバイスを取り付けられる位置は作業台の四隅のいずれかということになります。では、どの隅に取り付けるべきかを考えてみます。

作業台の置き場所による制限

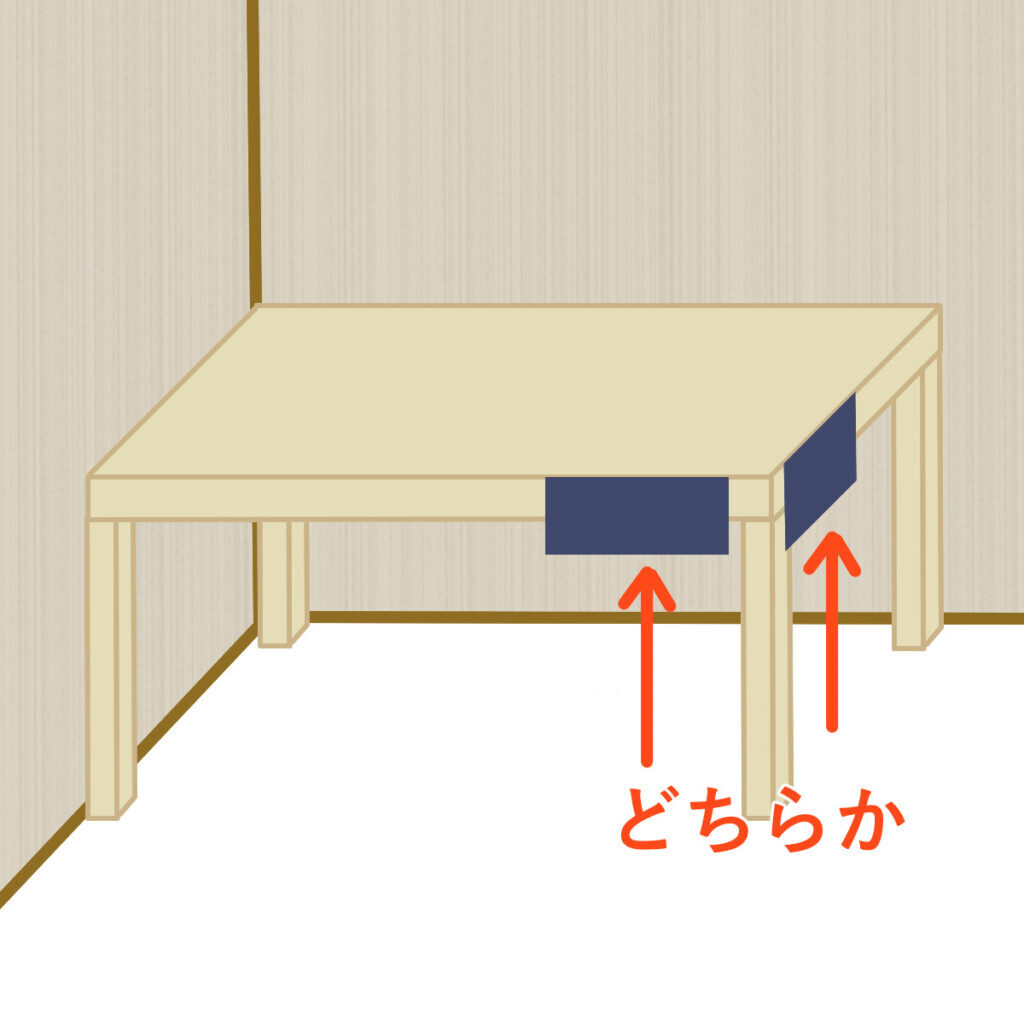

作業台が壁際にある場合のベンチバイスの位置

作業台が部屋の真ん中にあるのであれば問題ないのですが、作業台を壁際に置いている場合、壁側の隅はベンチバイスを設置するには不適切です。

ベンチバイスのレバーを回したときに壁にぶつかってしまうだけでなく、作業をする際にも窮屈になってしまうからです。

かといって作業台の位置を変えるのは難しいと思いますので、壁に接していない部分にベンチバイスを取り付けましょう。

フロントバイスとする場合

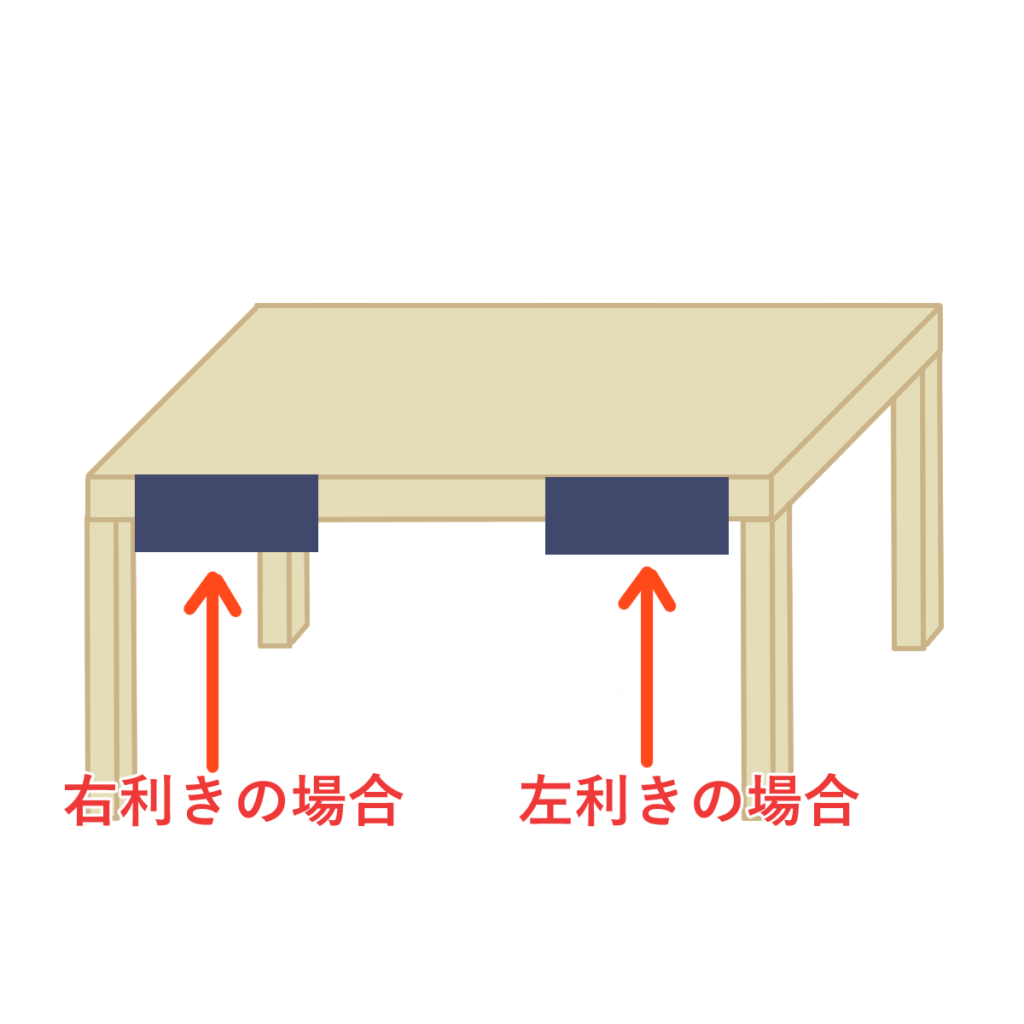

フロントバイスとして取り付ける場合の位置

材料を縦に挟むことが多い場合は、ベンチバイスを作業台の前面に取り付けていわゆる『フロントバイス』にするのが便利です。

普段作業をしている位置からベンチバイスに手が届くので、ちょっと使いたいときに気軽に使うことができます。

この場合、右利きの方はベンチバイスを作業台前面の左側に、左利きの方は作業台前面の右側に取り付けるのが一般的です。

フロントバイスにする場合でもベンチドッグを利用すればある程度の大きさの材料を水平に固定可能です。ただし作業台の奥行以上の長さの材料は扱えないため、作業台の奥行が狭い場合は注意が必要です。

エンドバイスとする場合

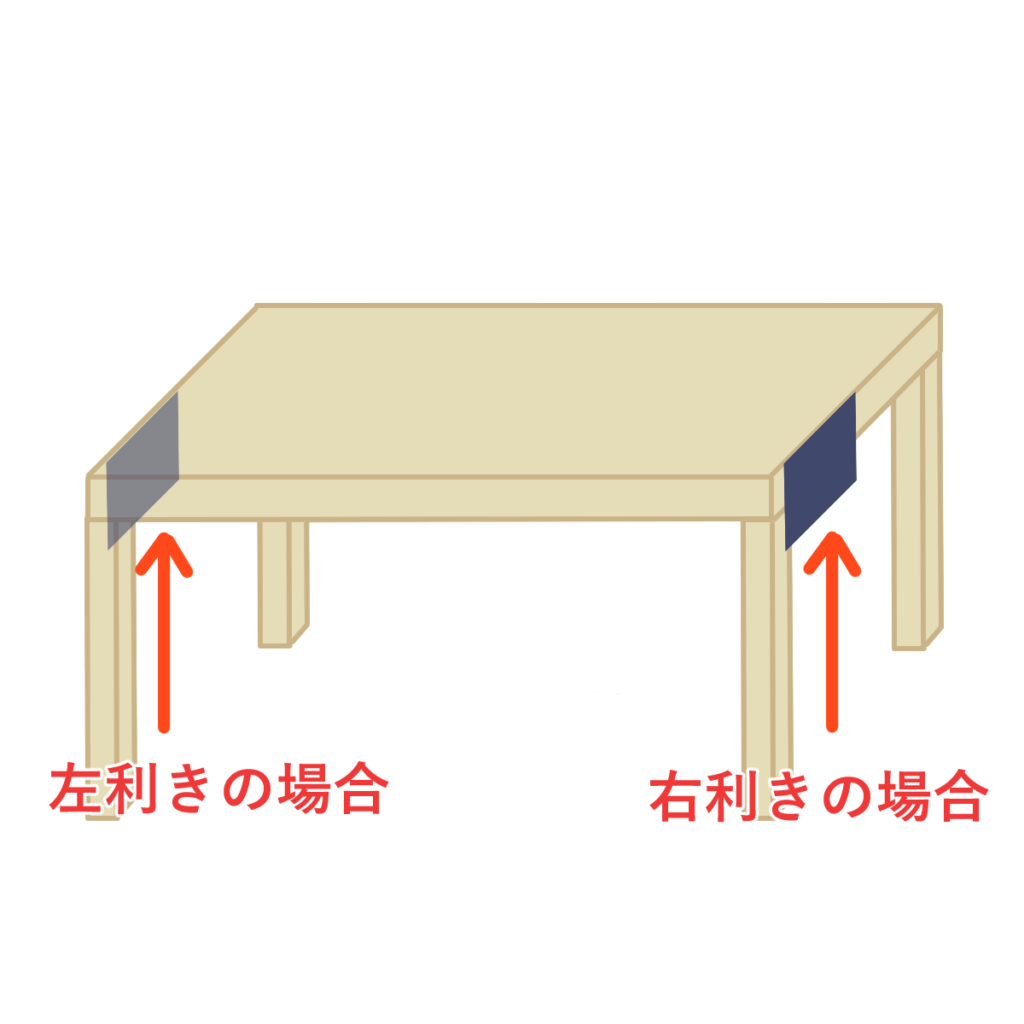

エンドバイスとして取り付ける場合の位置

長い材料を水平に固定することがある場合は、ベンチバイスを作業台の側面に取り付けて『エンドバイス』として利用します。ベンチドッグを利用することで、作業台の横幅と同じ長さの材料を水平に固定できるようになります。

材料を縦に挟むことももちろん可能ですが、その都度作業台の横に行かなければならないのでちょっと面倒になります。

エンドバイスとして取り付けるのであれば、右利きの場合は作業台の右側面に、左利きの場合は作業台の左側面に取り付けるのが一般的です。

ベンチバイスとスペーサーの寸法を確認

作業台のどこにベンチバイスを取り付けるかを決めたら、つぎにベンチバイスをどの高さに取り付けるかを決めます。

ベンチバイスの高さを決めるときは、フロントジョーの上端が作業台天板より少し低い位置になるようにします。

ベンチバイスの上端が天板より少し低めになるようにする

すると必然的にベンチバイスの取り付け高さが決まりますが、天板が薄い場合に天板とベンチバイス下面との間に隙間ができてしまいます。

この隙間を埋めなければベンチバイスを取り付けることができません。そこで必要になるのが隙間を埋める木材ブロック、スペーサーです。

作業台やベンチバイスの寸法を確認しつつ、スペーサーの厚みを決めていきます。このような図面を書くとわかりやすくなります。

の取り付け位置周辺を採寸する.jpg)

作業台(テーブル)の取り付け位置周辺を採寸する

メモ

私の場合は市販されている一般的なダイニングテーブルにベンチバイスを取り付けることにしたため、天板の突き出し、幕板の長さ、テーブルの組み立て金具の干渉など、さまざまな制約がありました。

一般的な作業台に取り付ける場合は、ここまで心配する必要はありません。

2x4材を積層してスペーサーを作成

各寸法を決めたら、次はスペーサーを用意します。

スペーサーの厚みは天板の厚さとベンチバイスの取り付け高さによって決まります。たとえばベンチバイスの取り付け位置を決めたときに、天板の裏面とベンチバイスとの間に70mmの隙間が空くようであれば、スペーサーの厚みも70mm必要となります。

もしスペーサーの必要な厚みが20mmであれば、20mm厚の板を一枚挟めばよいので簡単です。スペーサーの厚さが40mmであれば、20mm厚の板を2枚重ねればよいでしょう。

しかしスペーサーの厚さが中途半端な場合は少々困ります。ちょうどよい厚さの木材が手に入らない場合、なんとかしてその厚さのスペーサーを作る必要があります。

ちなみに私の場合はスペーサーの厚さが68mm以上必要でした。しかしそれほどの厚さの板は、普通手に入りません。

そこで2x4材を積層して厚みのある板材を作ることにしました。たとえば横幅70mmの2x4材を張り合わせれば、厚さ70mmの板を作ることができるはずです!

メモ

『積層』というのは、複数の材料を接着して一つの大きな材料を作る方法です。安い材料費で大きな木材を手に入れることができる上に、積層した材料は反りや歪みが出にくく強度が高いというメリットがあります。

2x4材を積層してスペーサーを作成する

2x4材を用意

まずはホームセンターで2x4材を一本購入し、長さ200mm、幅75mmにカットしてもらいました。あとで鉋で削ることも考慮して横幅を大きめにしてあります。

2x4材を200mm x 75mmにカット

2x4材の丸まっている四辺を切り落とすように、左右を少しずつカットして75mmになるようにカットしてもらっています。

ホームセンターでの縦挽きは精度が良くないので多少の誤差が出ますが、そこまで気にしなくて大丈夫です。鉋があれば調整可能ですから。

メモ

鉋が無い場合はどうすればいい?となりますが、ベンチバイスを使うのであれば、鉋の購入を強くお勧めします。

鉋を使ったことが無いのであれば、メンテナンス不要で手軽に使える替え刃式鉋をおすすめします。詳しくは下の記事で紹介していますので、あわせて読んでみてください。

-

替刃式鉋(かんな)はDIY初心者におすすめ!面取りの方法など、詳しい使い方を紹介します

続きを見る

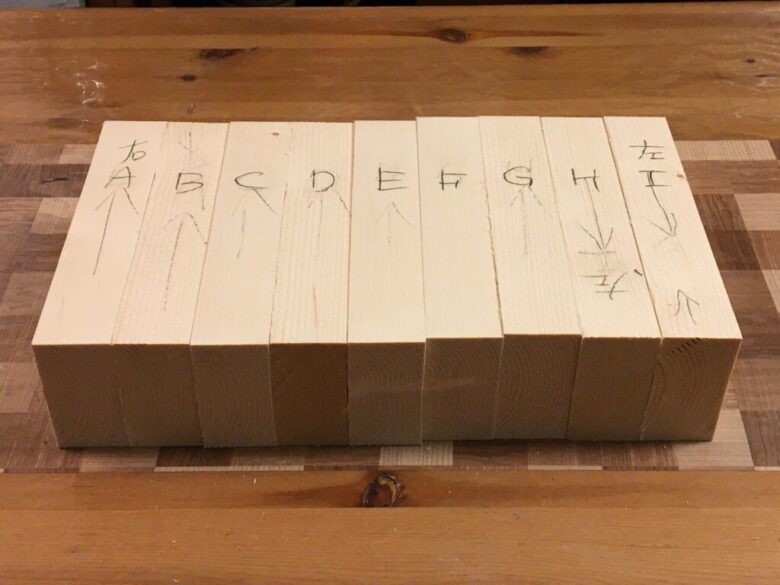

積層順を決める

つぎに、カットした2x4材を積層する順番を決めます。てきとーでも良いと言いたいところですが、後々苦労するのでちゃんと考えるのがお勧めです。

木目や節の位置を見ながら木材を並べる

並び順を考えるうえでのポイントは、以下の三つです。

- 木材の反りを合わせて、接着面の隙間がなくなるようにする

- 鉋をかけやすいように、鉋をかける方向(順目/逆目)が揃うようにする

- 節があると苦労するので、鉋をかける面は極力節が無いようにする

順番を決めたら、あとでもわかるよう上の写真のように印を書いておきます。鉋をかける向きも矢印で書いておくとわかりやすくなります。

接着の道具を用意

順番を決めたらボンドで接着しますが、その前に接着剤やクランプなどの道具が揃っていることを確認しておきます。

積層するための道具を確認

まず必要なのはボンド。たくさん使いますので、袋入りで買って100均のボトルなどに入れて使うのがお勧めです。

写真左にある黒いクランプは市販のバークランプです。他にもクランプを持っていれば、使えるだけ使いましょう。

その隣にある茶色い棒は、自作の大型クランプです。こちらの記事で紹介していますので、クランプが足りなければ作ってみてください。

-

初心者でもかんたん!自作木工クランプの作り方

続きを見る

木製の自作クランプはボンドが付くと接着してしまいますので、ボンドに触れる部分は養生テープを貼って保護しておきます。

手前にあるピンクの容器とヘラは、100均で買ってきたシリコン製の道具です。シリコンはボンドがくっつかないので、固まった後ではがすことができて便利です。白いテープは養生テープで、こちらもボンドがくっつかないので便利です。

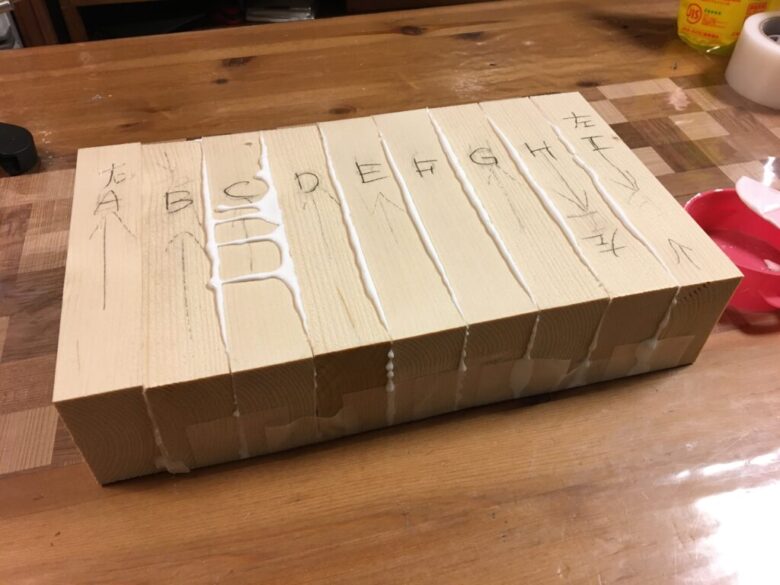

2x4材を積層して接着

道具が揃ったら接着を始めます。ここから先は一気に作業を進めます!

まず2x4材を2本並べて、養生テープで仮どめします。

まずは木材ふたつを養生テープで仮どめ

養生テープでとめたら、それを反対向きに折り返し、シリコン製のヘラを使ってボンドを両面にたっぷりと塗ります。

反対側に折り返し、両面にボンドを塗る

ボンドを塗ったら2本を合わせて軽く接着します。まだクランプをする必要はありません。

この繰り返しで、どんどん木材を重ねていきます。

どんどん重ねていく

養生テープを貼った面

貼り合わせが終わるとこのようになります。

2x4材を9本貼り合わせた状態

ボンドをたっぷり塗ったので貼り合わせたときに垂れてきます。この時にかるく濡れタオルで拭ってもよいですが、放置しても特に問題ありません。

貼り合わせたら、ありったけのクランプを使って圧着していきます。

ありったけのクランプを使って圧着

このまま数日放置して、ボンドが完全に固まるのを待ちます。

積層した材料を整形

ボンドが完全に固まったら、クランプと養生テープをはずします。

ボンドが固まってクランプを外した状態

はみ出して固まったボンドはカッターで削り取ります。手をケガしないように、左手(左利きの場合は右手)を刃の先に置かないように注意してください。

固まったボンドはカッターで削り取る

あらかた削り取ったら、鉋でおおざっぱに削って平面を作ります。

鉋で粗削りして平面を出す

この平面は厳密なものでなくても大丈夫です。

とはいっても後でガタついても困るので、定規や差し金などを使って大まかな確認はしておきましょう。

定規を使って平面を確認 ※ここでは下端定規を使用

ある程度平面を出したら、材料の上下の不揃いになっている部分を切り落として整形します。

まずは差金を使って直角に墨付けします。

上下の長辺部分に直角の墨付け

墨付けしたら、ノコギリで切り落とします。

ノコギリで直角に切り落とす

この加工は正確でなくても良いので、フリーハンドで切っても大丈夫です。もし持っているのであれば直角ガイドなどを使えば楽に切ることができます。こちらの記事で紹介していますので合わせて読んでみてください。

-

ノコギリで木材を直角に切る方法 ~高精度なノコギリガイドの作り方

続きを見る

整形したらスペーサーの完成です。

鉋で仕上げ削りして完成

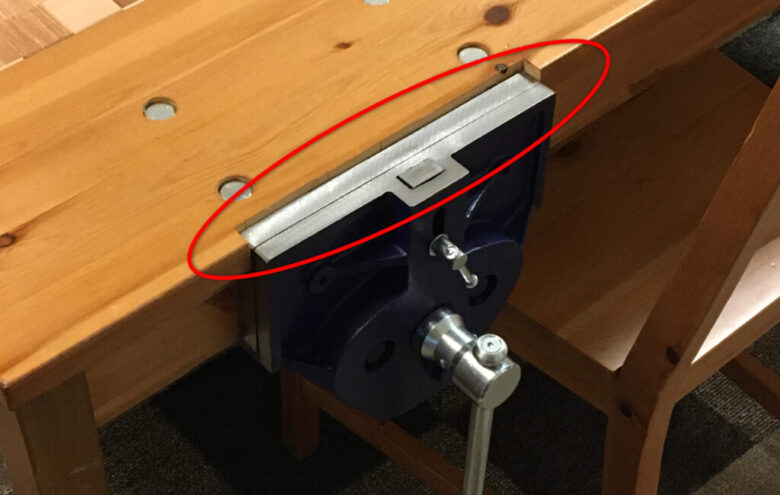

スペーサーの取り付け位置の確認

スペーサーが完成したので、取り付け位置を確認します。

スペーサーの取り付け位置

テーブルをひっくり返して、裏面に置いてみました。(実際はここではなく、向かい側になります)

できればもっと左に寄せたいところですが、このテーブルの場合は脚の取り付け金具があるため、これ以上左に寄せることができません。

また、幕板の穴に打ち込んでいるネジを避ける必要もあります。そういったことを考えながらスペーサーの取り付け位置を決めます。

試しに、スペーサーの上にベンチバイスを載せるとこのようになります。

ベンチバイス取り付けイメージ

ここで、ベンチバイスを取り付ける4つのビス位置が、家具のビスや金具に干渉しないことも確認しておきます。

まとめ

今回はベンチバイスの取り付け位置とスペーサーの厚みの確認、そしてスペーサーの加工までを行いました。

スペーサーは2x4材の積層という方法で行いましたが、それほどの厚さが必要ないのであれば適当な板材を挟むだけでも十分です。

自分の作業台(テーブル)を眺めてみて、ベンチバイスを取り付けるイメージを膨らませてみてください。

次回はベンチバイスの取り付け方法をご紹介します!