さくや(@sakuyakonoha77)です。

皆さん、鉋を買ったことはありますか?

鉋は扱いが難しいのはもちろんですが、購入するのも難しい道具です。どうやって選べばよいのか迷いますよね。

鉋が欲しくて悩んだ私は、鉋の産地である新潟県に行って、職人に直接会って鉋を購入すればいいんじゃないかと考えました。

かなり突拍子もない考えだったかもしれませんが、結果的に多くの方とのご縁に恵まれて、職人お会いして鉋を購入することができました。

そのときの話を、これから3回の記事に分けて書いていきたいと思います。

今回は、私が鉋探しの旅に出た経緯について書いてみますね。

よろしければお付き合いください。

旅の経緯 ~旅立ちの決意と職人探し

和鉋か、西洋鉋か

およそ一年ほど前(2019年頃)のことですが、当時の私は西洋鉋と替え刃式鉋を使っていました。

私が使っている西洋鉋は『ブロックプレーン』と呼ばれるもので、いわゆる豆鉋に相当する大きさです。細かい作業は得意ですが、あまり大きなものは削れません。

大きなものを削るときは替え刃式の和鉋を使っていましたが、こちらはやはり切れ味に限界があります。

この二つがあれば小さい材料の加工は可能ですが、板材の表面を仕上げたり、ホゾや溝を加工するのはやはり無理があります。

そこで次の道具が欲しくなるわけです。

すこし大き目の鉋が欲しくなるのですが、ここで重要な選択に迫られます。

大き目の西洋鉋 にするか

大き目の和鉋 にするか

という選択です。

以前、西洋鉋の記事で詳しく紹介したとおり、和鉋と西洋鉋では道具の方向性が根本的に異なります。

それぞれの特徴を簡単にまとめるとこのようになります。

西洋鉋の特徴

- 台は鋳鉄製で狂いが生じない

- ホーニングガイドを使えば、初心者でも刃を研ぐことができる

- 鉋刃はA-2鋼製。研ぎやすいのが特徴だが、切れ味は長持ちしない

- 精度が高いものはいずれも高価

- バリエーションは限定的

※ただし Lie-Nielsen製 であることが前提

和鉋の特徴

- 台は木製で狂いやすい。精度は自分で調整するもの

- 刃を研ぐには練習が必要。刃裏(裏スキ)の管理も必要

- 鉋刃は様々な材質がある。おおむね切れ味がよく、長持ちする

- 価格はピンキリ

- 特殊鉋が多くて楽しい

今後道具を揃えていくにあたって、どちらを選択するかで木工の道が大きく変わってきます。

ここの選択でかなり悩みましたが・・最終的に私は和鉋の道を選ぶことにしました。

今後ずっと木工をやっていくのであれば、研ぎなどの問題は練習次第で解決できそうな気がしたからです。

両方使えばいいんじゃない?

まぁ、それが理想なんだけどね・・。

お金の問題もあるし、それ以上に『研ぎ』などの調整作業を練習するかどうかの問題なんだ

練習しなくても使える道具が、良い道具だとおもうんだけどな~

その通り。そういう意味では西洋鉋は素晴らしい道具だよ

じゃぁなんで和鉋なの?

やっぱり日本の道具が好き!っていうのが一番の理由かな。

これはもう好みの問題で、理屈じゃないよ。

あとは伸びしろがある道具の方が長く付き合うなら楽しいし、いろんな特殊鉋にも興味があったんだ

どこで鉋を買うか

さて、和鉋を購入しようと決意したわけですが、次の問題はどこで購入するかでした。

幸い近所に鉋を扱う店があったので行ってみたものの、お高そうな箱が並んでいるばかりで、どうやって選べばよいのかもわかりませんでした。

店主に相談して選んでもらおうとしたのですが、高い買い物なのに言われるままに買うというのが納得いきませんでした。

なんていうか、いろいろと説明してくれるんだけど、結局高い鉋を売ろうとしているのが見え見えだったのでね・・

色々と考えた結果、まずはヤフオクで安い中古鉋を落札して使ってみることにしました。

.jpg)

二台ありますが、手前が寸八、奥が寸六で、現在使用しているのは奥の寸六の方です。送料込みで一台2,500円くらいでした。

中古鉋の調整で四苦八苦

さてヤフオクで鉋を買ったものの、そのあとの調整が大変でした(笑

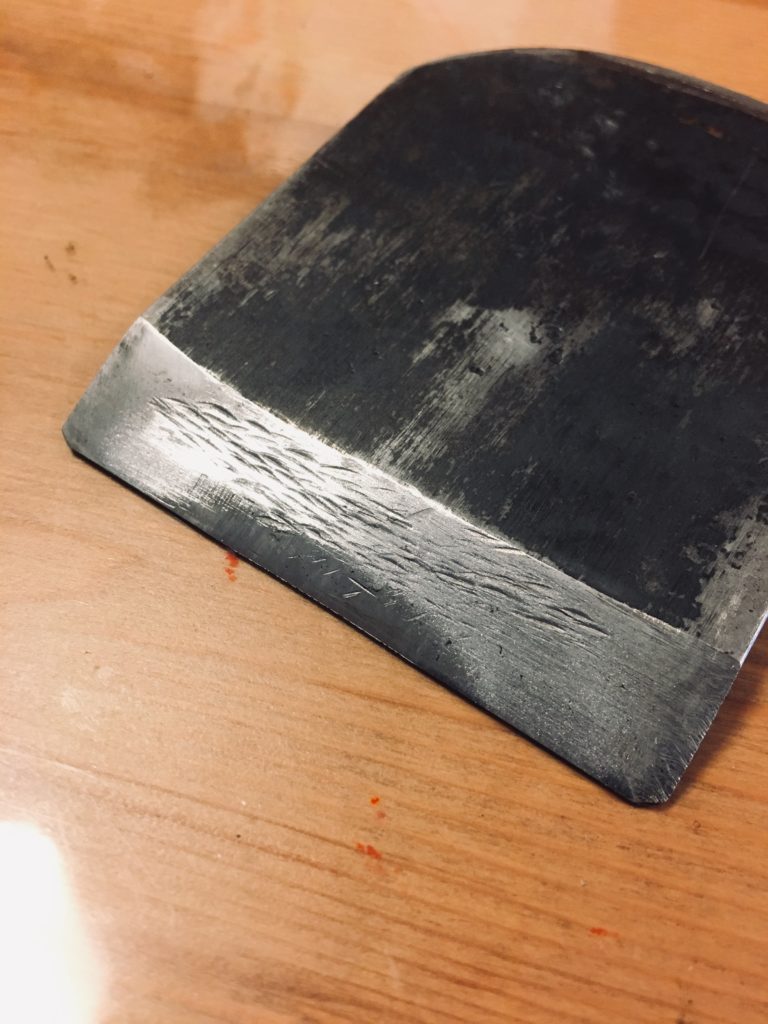

刃裏を見てみたところ、さっそく裏切れしているように見えたので、まずは裏出しから始めることにしました。

.jpg)

裏出しは『大工道具仕立ての技法』を参考にして、金床が無かったのでダンベルと金槌を使って裏出ししています。

しかし加減がわからず叩きすぎて、裏を出すぎてしまいました。

裏が出たかどうかがわからなくて、「まだでない~まだでない~」と叩きまくってしまった(笑

『となりのトトロ』に出てくるメイみたいw

裏押しは金盤と金剛砂、押し棒も使って、力いっぱい押しました。

ちなみに、この当時は金盤を使って裏押しをしていましたが、その後私はダイヤモンド砥石を使って裏押しをする方法に切り替えました。裏押しに関する詳細はこちらで紹介していますので、興味があれば読んでみてください。

鎬面の方も、『大工道具・砥石と研ぎの技法』とYoutubeに教わって何とか研いでみました。

この鉋は台の方もボロボロで、刃口が割れていたり、広すぎたりしていました。

そこで白樫の木材を手に入れて、刃口埋めにも挑戦しました。ここで参考になったのは『鉋大全』です。

鉋の下端も、本を読みながら立鉋を使って調整しました。

立鉋もヤフオクで落札したよ。実は立鉋を仕立てるのにも苦労したけど、それはまた別の話

ここまで約一年かけて鉋の調整を続けてきました。教科書通りのメンテナンスは一通り試したのではなかと思います。

しかしここまでしたのですが・・それでも全然切れないんです・・!!

うわ、ボロボロ・・

まったくだね。なにやってもボロボロになるんだ

このときは本当にお手上げの気分でした。一番悪いのは刃の研ぎ方だと思うのですが、書籍やYoutubeで勉強するのも限界があります。

藁にもすがる思いで、困った困ったとTwitterでつぶやいていたものです。

そしたら、このつぶやきに反応してくださった方がいたのです・・!

それが、FUKURODA工舎の袋田 琢己さんでした!

袋田さんは現役の大工さんですが、削ろう会に過去5回出場されたことがあり、研ぎを教えることを得意とされている方です。

これがきっかけとなり、私は月に一回のペースで袋田さんのところにお邪魔して、鉋の調整などを教わりました。

だがしかし、です。

袋田さんに教わりながら鉋の調整を続けたものの、それでもこの鉋はイマイチ切れないということがわかってきました。

まぁまぁ切れているように見えますが、これが限界なんです。これ以上薄くすることができません。

刃の角度が悪いのが最大の理由ですが、そもそも刃が短くなっていて研ぎにくいのです。

このころになると、そろそろ新しい鉋が欲しいという気持ちになってきました。

そもそも2,500円で買った中古鉋ですが、ここまで経験を積めれば私は満足です。鉋の知識と調整方法を一通り身に付けることができたので、十分に元は取れたと思っています。

中古鉋を使い始めてから約一年経って、ようやく新しい鉋を購入する決意ができました!

鉋を探すために、鉋の産地に行ってみることに

さて、ここで話はふたたび振出しに戻ります(笑)。

鉋を購入する決意は良いのですが、どこで鉋を購入するかが問題です。

近所の鉋販売店に行き、少ない在庫の中から店主に薦められるものを買うのはやっぱりイヤです。できれば自分で納得できる鉋が欲しいと思いました。

幸い私は旅(キャンプ)が趣味なので、必要とあれば全国どこへでも行ける自信があります。

それならばもう、鉋の産地に行ってみるのが一番ですよね!

季節は秋、ちょうどシルバーウィークの連休も近づいていましたので、鉋の聖地・新潟に行って鉋を探してみることにしました。

ただし、ここで一つ問題があります。

新潟に行ったところで、どうやって鉋を探せばよいのか?

観光地に行っても鉋が手に入るはずがありません。鉋に詳しい方、あるいは職人の方にお会いしたいものです。

さてどうしようかと考えていたところ、ご縁があって新潟の陣太鼓本舗(株式会社久住)の久住 幸靖さんにお会いする機会に恵まれました。

久住さんは大工道具の卸問屋を営んでおり、全国の専門学校や職業訓練校に鉋を卸すお仕事もされているため、全国各地の職人を広くご存じとのこと。

その久住さんに三条の台打ち職人の猪本功さん、鉋鍛冶職人の中野武夫さんをご紹介いただくことができ、さらに台打ちと鉋鍛冶の現場見学の手配と、当日つきっきりの案内までしてくださいました。

本当にありがとうございました!

こういった出会いに恵まれたおかげで、鉋探しの旅を実現することができたわけです。

なお、久住幸靖さんのお父さんの久住 誠一さんにもお会いしました。久住誠一さんと鉋鍛冶職人の中野さんは『越後与板打刃物匠会』でも紹介されている方々です。よければリンク先の公式サイトもご覧になってみてください。

今回の旅で購入した鉋

久住さんにご案内いただきながら鉋鍛冶と台打ちの現場を拝見して、さらに久住さんが取り扱っている商品の在庫をすべて見せていただき、最終的に一台の鉋を購入することができました。

ずいぶんと長い道のりになりましたが、おかげで素晴らしい鉋を購入できたと思います。

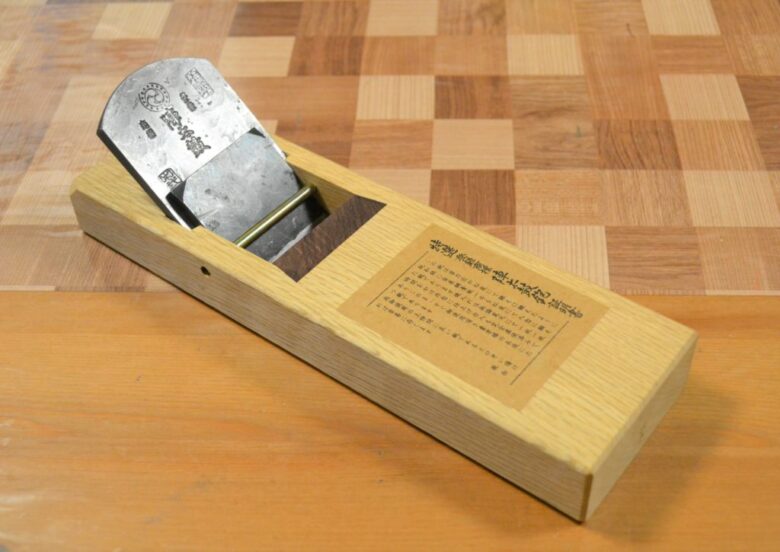

今回購入した鉋は、こちらです。

寸四鉋【陣太鼓(ウス向台)】

こちらが、今回の旅で私が購入した寸四鉋【陣太鼓(ウス向台)】です。

台の大きさは 257mm x 78mm x 30mm、鉋刃と裏金を合わせた総重量は861gで、短め・薄めの軽いものになっています。

今回は木工の軽作業、特に仕上げ作業で使うものを新調したいと考えていたので、取り回しのしやすいサイズを選びました。

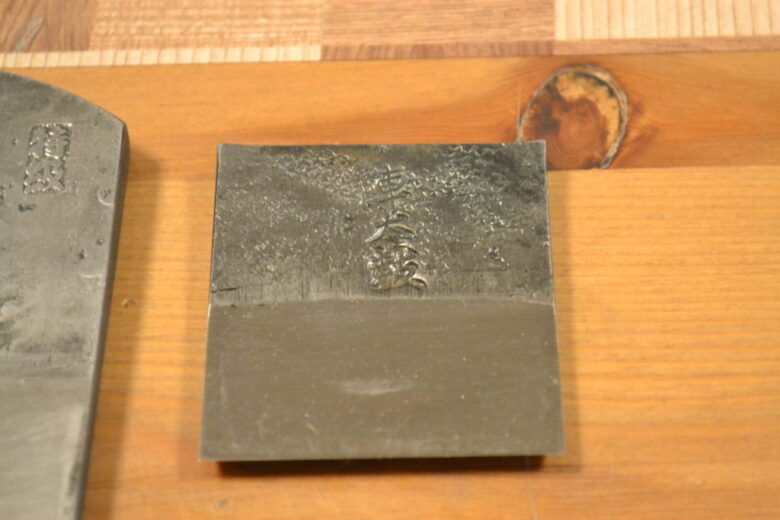

鉋刃

【陣太鼓】の鉋刃は、中野かんな製作所の中野武夫さんが作成したものです。鋼は安来鋼青紙1号を使用し、地金はやわらかい純和鉄を使っています。

鉋台

鉋台は猪本木工の猪本功さんが作成したものです。木目は追い柾で刃口は包み口、さらに紫檀で埋められているのが特徴です。

職人と直接お話をして、製作現場を実際に見て、納得できる鉋を購入。これほど信頼できる道具は他にありません。本当にありがとうございました。

さて、前置きが長くなりましたがここまでが旅立ちの経緯でした。

次回は中野かんな製作所の中野 武夫さんにお会いしたときのことを書こうと思います!