さくや(@sakuyakonoha77)です。

鉋を使うとき、削る材料をどうやって固定するかで困ったことはないですか?

材料を固定できないと正確な削りができませんので、鉋を使うときには何らかの道具が欲しくなります。

当て台、ベンチフック・・様々な道具がありますが、西洋にはとても高機能なシューティングボード(Shooting Board)という道具があります。

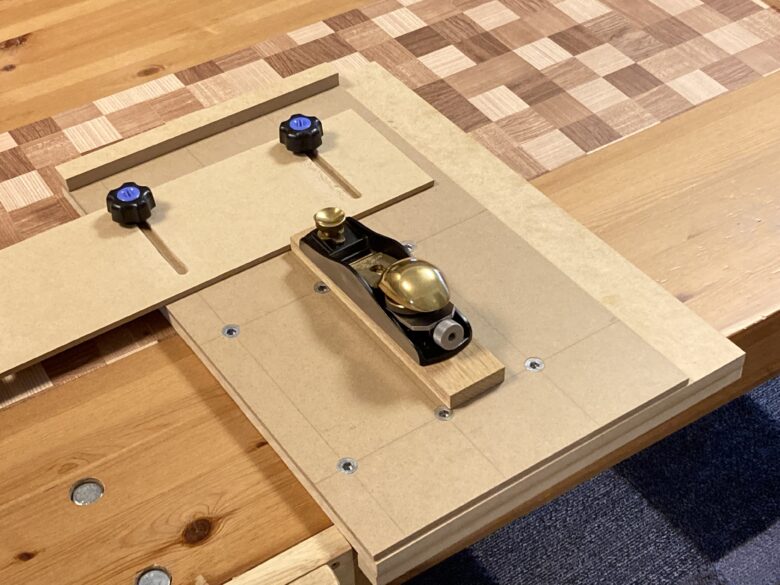

今回は外国で用いられているシューティングボードを参考に、様々なサイズの材料に対応できて、狙った寸法で加工できるようになる鉋用治具を作成しました。

名付けて『さくや式削り台』です(笑

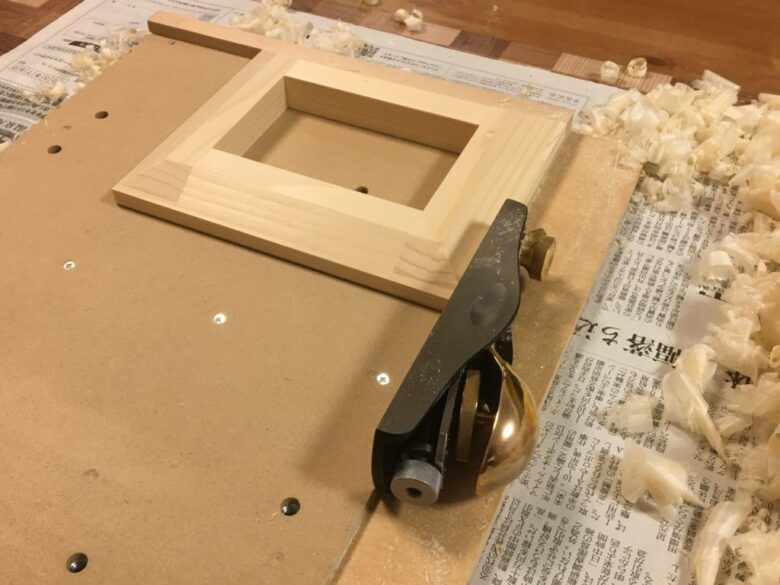

.jpg)

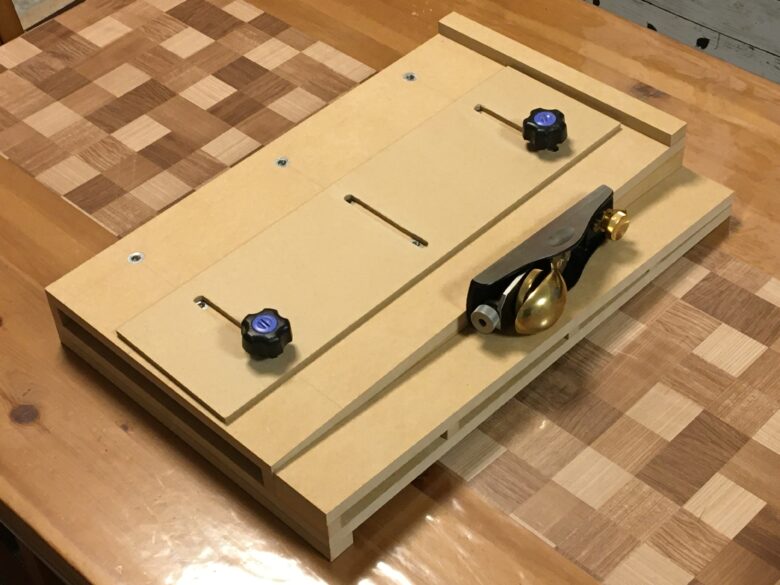

さくや式削り台(シューティングボード)

この記事では、西洋鉋にとって必須ともいえるシューティングボードの機能と作り方を、設計図付きで詳しく紹介します!

[toc]

シューティングボードとは

シューティングボードとは、西洋鉋とセットで用いられる治具の一つです。日本語で呼ぶなら『鉋用削り台』です。

Wikipedia(英語)にはこのように記載されています。

A shooting board is a jig for woodworking which is used in combination with a hand plane to trim and square up the edges and ends of boards.

trim(切り揃える)、square up(直角に仕上げる)という言葉が並ぶことからわかるように、シューティングボードはただの台ではなく鉋掛けの精度を上げるための治具と考える方が適切です。

シューティングボードと西洋鉋を組み合わせて使うことで、こんなことができるようになります。

- 鉋掛けする材料を固定することができる

- 木材の端を正確な直線に加工できる

- 複数の木材を全く同じ長さ・幅に加工できる

- 木材の角を正確な直角に加工できる

逆に言えば、西洋鉋はシューティングボードがなければ十分な性能を発揮できません。

いくら高級で丁寧に調整された西洋鉋であっても、フリーハンドで使っていては正確な加工ができないのです。

それではシューティングボードの何が嬉しいのかというと、大きく3つの機能が挙げられます。

今回紹介するのは、実は『さくや式削り台 Ver.3』です。過去に2回作成しており、そのたびに課題が見つかったので改良を繰り返してきました。今回の記事では一部旧バージョンの写真を使用していますが、説明はすべて最新版に更新しています。

さくや式削り台の機能

機能1:ベンチフックとして利用可能

フェンス位置を変更可能なベンチフック

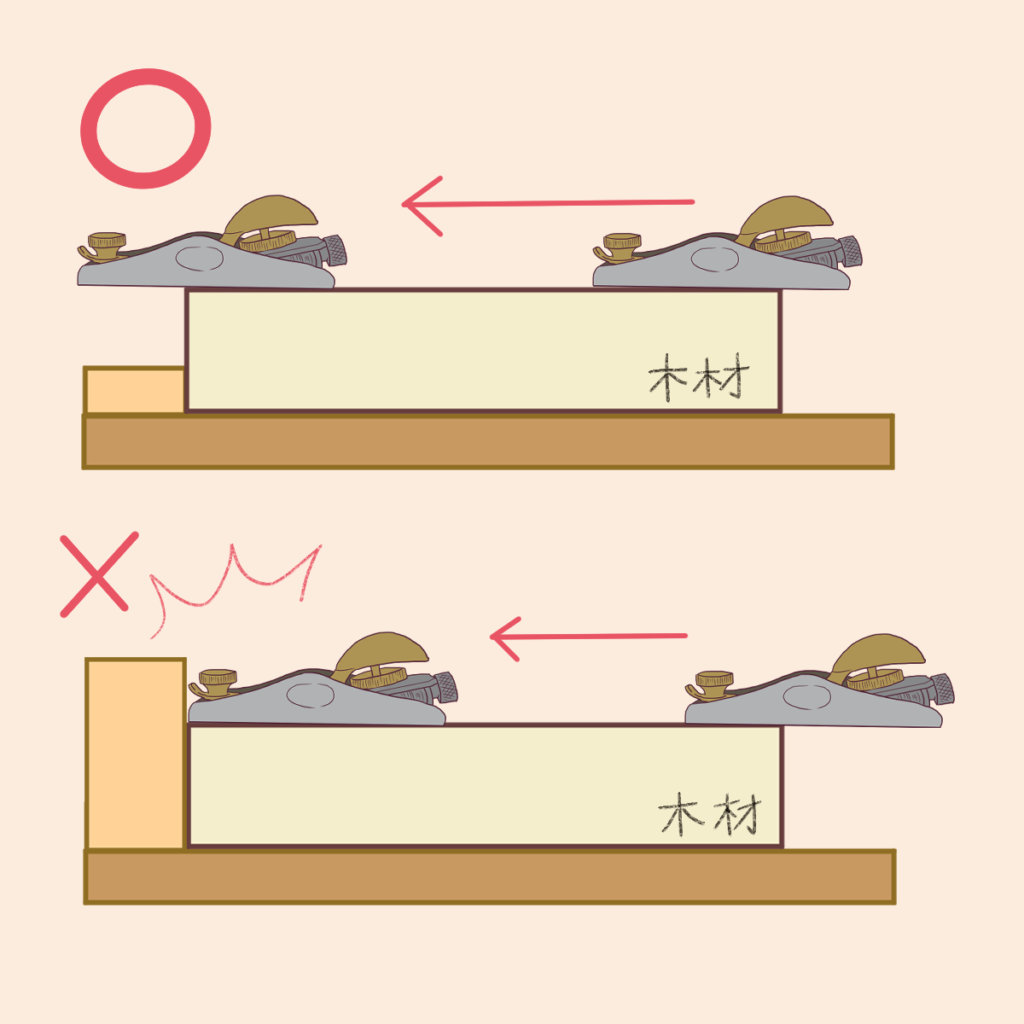

西洋鉋で材料を削るときは、鉋を押しても材料が動かないよう固定することが重要です。

しかし毎回バイスやクランプで固定するのも面倒だし、そもそもバイスが無かったり、クランプが邪魔で鉋掛けできない場合もあります。

そういう時に役立つのがベンチフック(Bench hook)です。

物をひっかけるフックのことだね

ベンチフックとは名前の通り『作業台にひっかけるもの』です。

ベンチフックをテーブルにひっかけ、その上のフェンスに材料をひっかけることで、鉋をかけても材料が動かないようにします。

今回のさくや式削り台では、大きさの異なる材料に対応できるようにフェンスの位置を調整できるようにしました。フェンスを外せば、最大の奥行で利用することも可能です。

上の写真のように板の表面を鉋がけする場合、鉋がけできるのはフェンスの厚みまでなので注意が必要です。材料がフェンスの厚み以下になると、鉋がフェンスにぶつかってしまうためです。

フェンスが高いと、鉋が激突してしまう

機能2:正確な直線削り&正確な幅の切り揃えが可能

ホームセンターで木材をカットしてもらうと、同じ幅でお願いしても1mm程度の誤差が生じることがあります。

カット面もノコギリ痕が付いて荒れていたり、木端面が平行になっていなかったりします。

ホームセンターがカットした木材は荒れていたり、誤差が出たりする

こんなとき、さくや式削り台は木材を正確に切り揃える治具として威力を発揮します。

ホームセンターでカットしてもらった木材の寸法誤差を修正すれば、その後の作業の精度が劇的に向上します。

さくや式削り台の直線削り機能

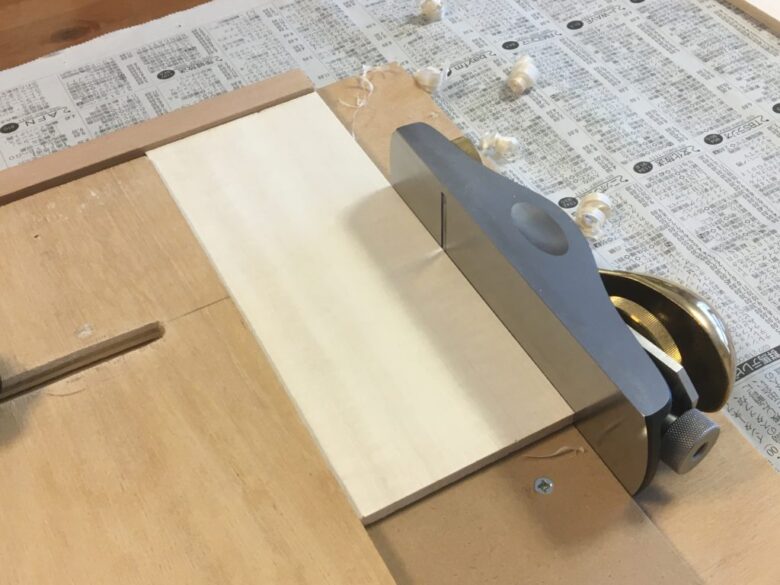

さくや式削り台の右側にある段差は、鉋を滑らせる直線定規になっています。この定規に沿って鉋を動かせば、木材を正確な直線に加工することができるというわけです。

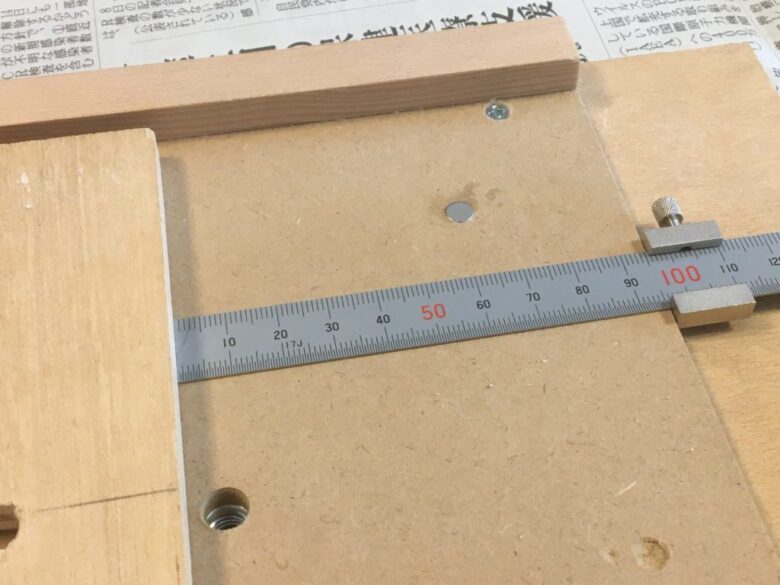

そしてさらに、左側には木材の位置を固定する可動式フェンスがあります。このフェンスの位置次第で、木材を任意の幅に切り揃えることができます。

具体的な使い方は、このようになります。

あらかじめ左側のフェンスを一定の幅に固定する

フェンスの幅を、ストッパー付き直尺などを使って端から等間隔になるように固定します。奥、中央、手前の3点で直尺を当てればフェンスが傾くこともありません。

このフェンスをしっかり固定し、そのまま複数の木材を鉋がけすることで、すべての木材を全く同じ幅に切りそろえることができます。

すべての木材を同様に鉋掛けする

すべての木材が、正確に同じ幅に切り揃えられる

機能3:木端・木口の直角加工

木端・木口の直角加工

さくや式削り台を使うことで、高い精度で木端・木口の直角を出すこともできます。

奥に接着してあるフェンスは、鉋をすべらせる段差に対して正確に直角に接着されています。

そのため奥のフェンスに材料を押し当てながら段差に沿って鉋を動かすだけで、木材の木端・木口が正確な直角になるというわけです。

さくや式削り台の作り方

さくや式削り台の設計図

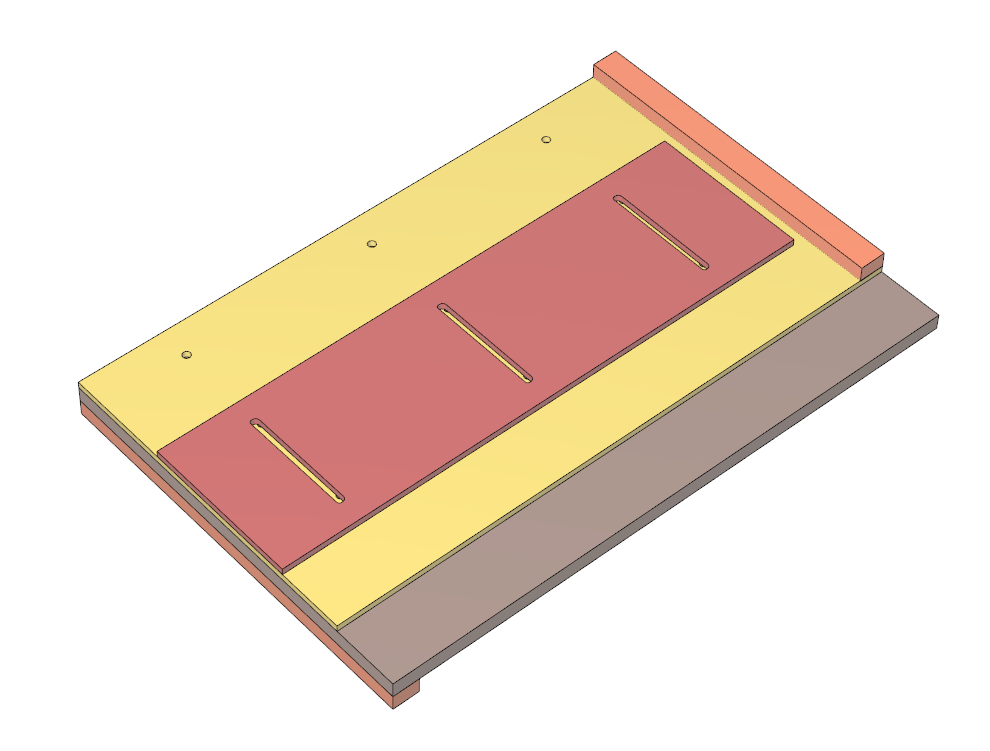

全体図

さくや式削り台《全体図》

全体図はこのようになっています。ベース板(茶色)に、天板(黄色)、可動式フェンス(赤色)、固定フェンス(オレンジ色)を取り付けた形です。

この可動式フェンスは縦向きでも横向きでも、任意の位置に固定できるのが特徴です。

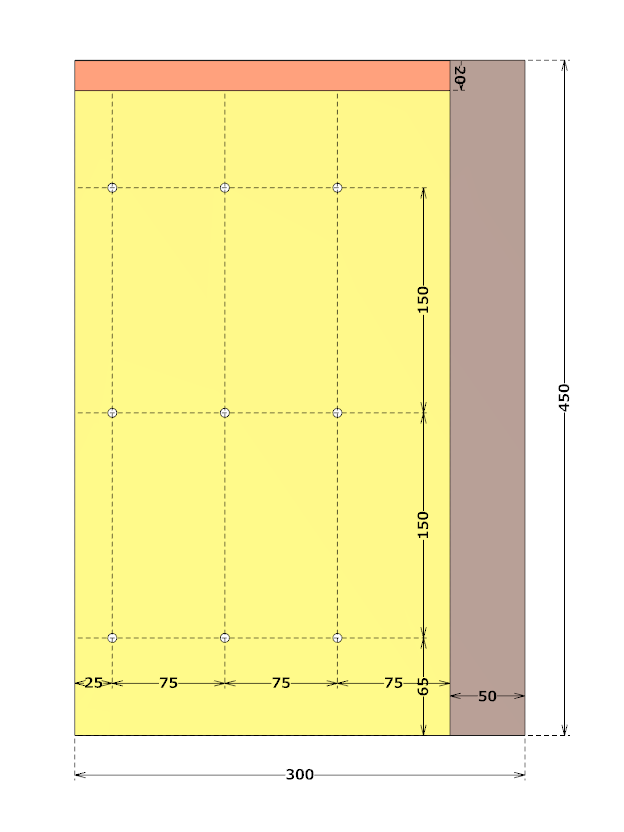

ベース板の寸法

ベース板は 450 x 300 x 12mm のMDF板(茶色)と、450 x 250 x 5mm のMDF板(黄色)を貼り合わせて作ります。

ベース板の寸法

その貼り合わせたMDF板に9か所の丸穴をあけ、オニメナットを埋め込みます。

また、フックとして利用するために 20 x 12mm の太さのMDF板(オレンジ色)を表面上部と裏面下部(上の図では見えない)に貼り付けています。

寸法について

このように設計図で具体的な寸法を紹介していきますが、寸法は自由に変えても問題ありません。自分の使いやすい大きさ、手に入りやすい材料の寸法などで作ってみてください。

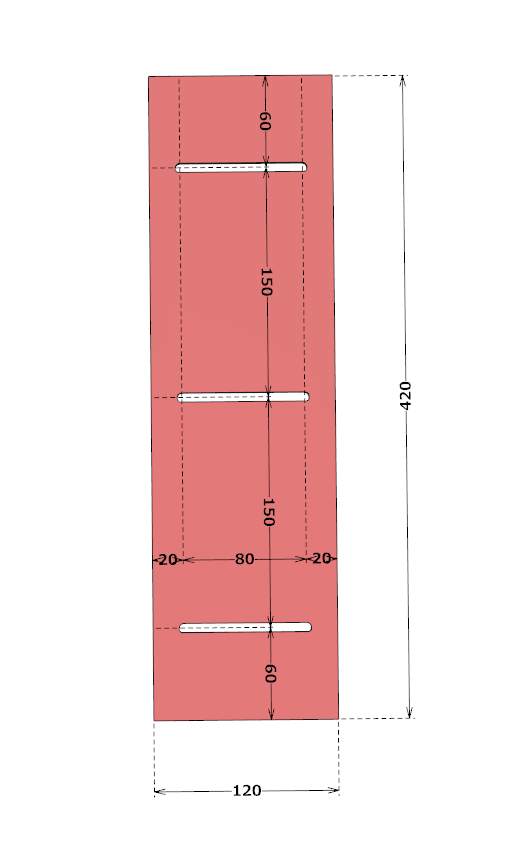

可動式フェンスの寸法

天板の上にのせる可動式フェンスの寸法はこのようになります。 420 x 120 x 5mm のMDF板です。

可動式フェンスの寸法

このフェンスには3本の長い穴をあけています。これはボルトを通す穴なので、穴の幅はボルトの太さに合わせる必要があります。

今回はM6の六角ボルトを使うことにしていますので、穴の幅を8mmとしています。

長穴の幅について

ボルトに対して穴の幅を少し大きめにしておくのがおすすめです。可動式フェンスを斜めに傾けて使うときがあるので、そのためにも穴の幅に多少遊びがあったほうが良いのです。

さくや式削り台の作り方

それでは、実際の作り方を見ていきます。

step

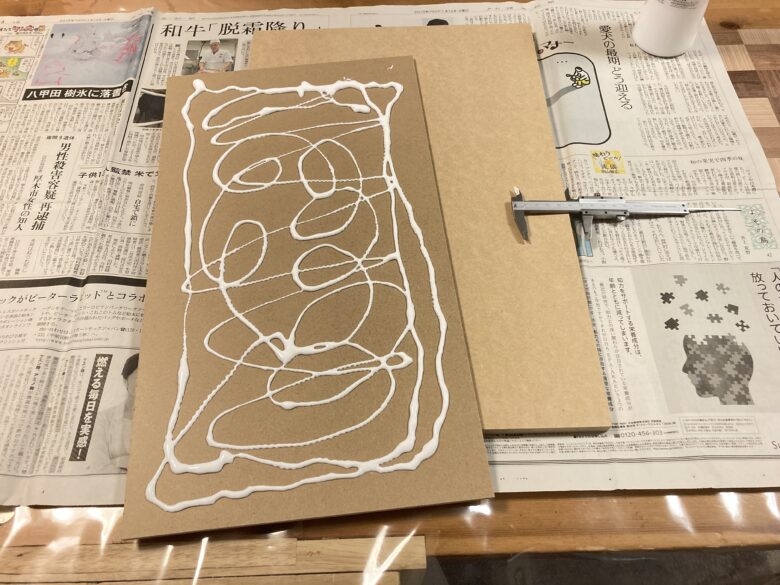

1ベース板と天板を貼り合わせる

天板とベース板を接着剤で貼り合わせる

まずは、幅250㎜の天板と幅300㎜のベース板を用意します。

このとき、天板の右側、ベース板との段差になる部分は正確な直線が出ていることが重要です。

既製品の材料はカット時に直線になっていることが多いので、段差の部分にもともとあるカット面を持ってくるようにすればOKです。

材料を用意できたら、右側に50㎜の段差ができるように二枚の板を貼り合わせます。

特に難しい作業ではないのですが、ボンドが多すぎると横からはみ出したり、真ん中が膨らんだりしてしまうので気を付けてください。

また、貼り合わせ中に板が反ってくることがあります。上からおもりを乗せたりクランプしたりして、しっかり貼り合わさるようにします。

step

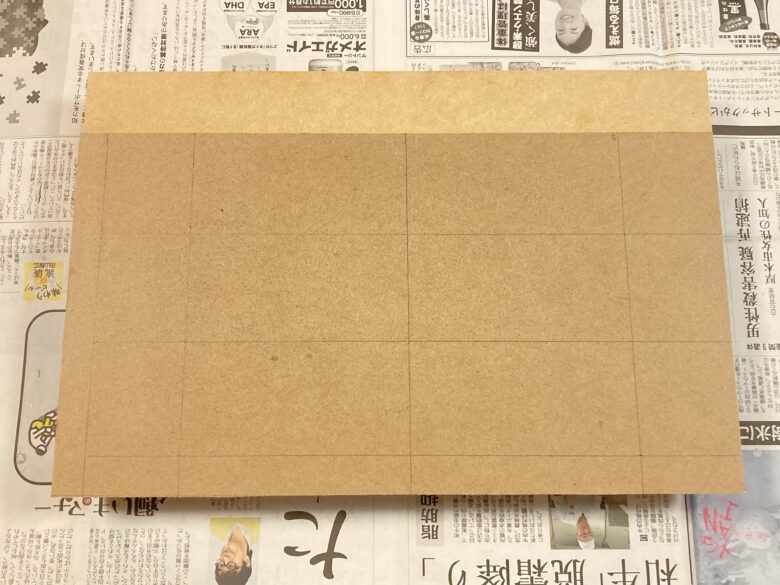

2天板に穴位置の印をつける

天板に墨付け

ベース板と天板を貼り合わせたら、天板に墨付けをして9か所の穴の位置を決めます。具体的な寸法は先ほど紹介した設計図を確認してください。

step

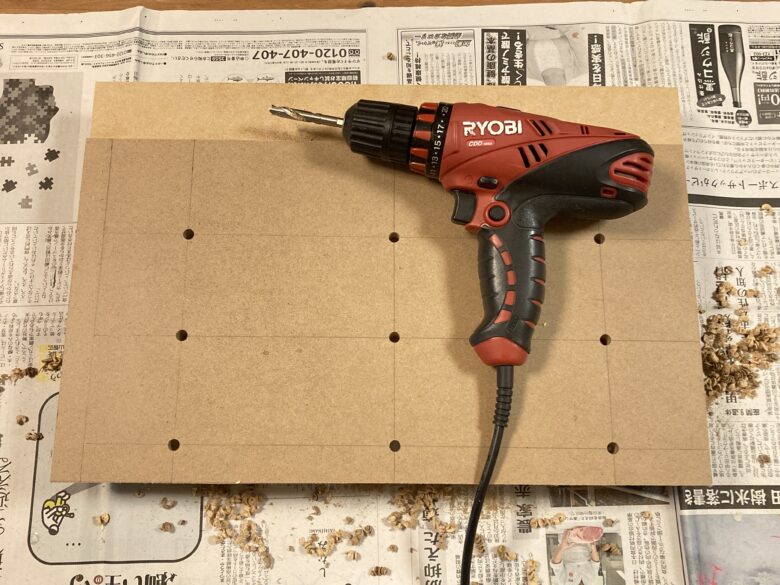

3天板に下穴をあける

穴の位置が決まったら、ドリルで下穴をあけていきます。

このあとで穴にオニメナット(M6)を埋め込むため、下穴は8㎜であけていきます。できるだけ、垂直な穴が開くように注意します。

8㎜ドリルで9か所の穴をあける

ここでは、きれいな穴をあけたかったのでスターエムの竹用ドリルを使いました。ものすごく切れ味が良いのでお勧めです。

step

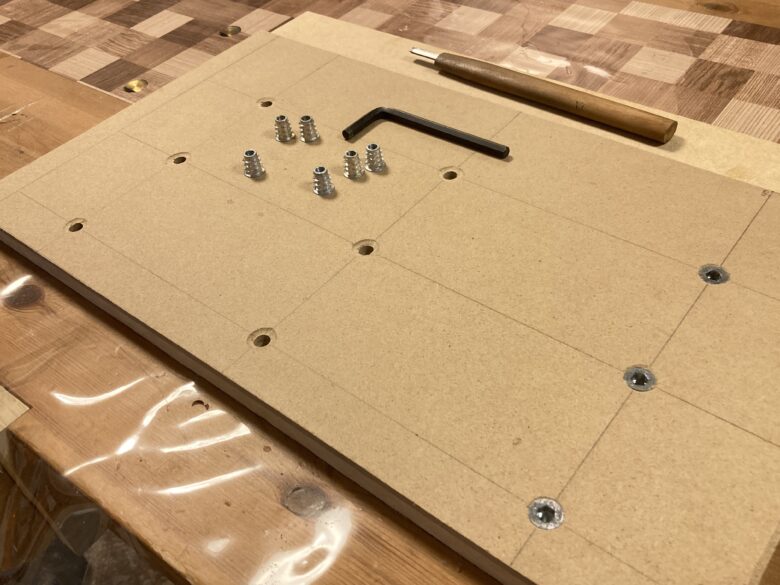

4下穴にオニメナットを埋め込む

下穴にオニメナット(M6)を埋め込んでいきます。オニメナットにはいくつかの種類がありますが、どれでも特に問題はありません。

ただしEタイプ(ツバ付き)を使う場合のみ、注意が必要です。ツバが天板の上に出てしまうと問題があるので、ツバが天板よりも沈み込むように穴の縁を彫刻刀などで削り取っておきます。

オニメナットを埋め込むために、穴の縁を少し削り取る

穴の用意が整ったらオニメナットを埋め込みます。天板の上にはみ出さないようにしっかり埋め込んでください。

天板の9か所にオニメナットを埋め込む

オニメナットの使い方

ベース板の裏面からオニメナットを埋め込むという方法もあります。こうすることで天板表面にオニメナットが出る心配がなくなります。

オニメナットは実は上下逆でも使えるのです。そして裏面なら、ツバが飛び出ていたとしても問題ありません!

step

5裏面と表面に、固定フェンスを貼り付ける

天板が完成したら、固定フェンスを接着剤で貼り付けます。

今回はベース板と同じ材料から切り出した 300 x 20 x 15mm のMDF 2本を使用しましたが、まっすぐな角材であればなんでもOKです。

まずは削り台手前側の裏面に、フェンスを接着剤で貼り付けます。

裏面にフェンスを貼り付ける

次に表面ですが、表面のフェンスは材料を直角に加工するための重要なガイドになるため注意が必要です。

天板の段差と、天板上部のフェンスが正確に90度になっている必要があります。

そのため接着時にスコヤを使い、正確に90度になるように注意しながら接着します。

表面のフェンスは、正確に直角になるように接着する

上のように、スコヤに当てながら接着すれば大丈夫です。時々様子を見て、材料が動いていないかを確認してください。

ちなみに上の写真を見ればわかるとおり、フェンスが左にはみ出しています。

これは裏面と同じ 300 x 20 x 15mm の材料を右の段差に揃えて貼り付けているからです。

左にはみ出しても特に問題ありません。むしろ右の段差上にはみ出さないように注意してください。右の段差上にフェンスがはみ出ると、鉋をスライドさせたときにぶつかります。

接着剤が固まったら、左にはみ出した部分はノコギリで切り落としておきます。

はみ出したフェンスはノコギリで切り落とす

ここで使用しているノコギリはライフソークラフト145で、アサリが無く側面にぴったり沿わせて動かすことができるので、こういうときにとても便利です。

これで、ベース板、天板、固定フェンスの加工は完了です。

step

6可動式フェンスを作成する

可動式フェンスは、材料を寸法通りに切り出して穴をあけるだけです。具体的な寸法は先ほど紹介した設計図を見てみてください。

長穴をあけるのが少々面倒ですが、実は精度に影響しない部分なので、多少ガタガタになったとしても問題ありません。

私は下の写真のように、四角いベース板を取り付けたドリルガイドに電動ドリルをセットし、さらにドリルガイドを横にスライドさせるフェンスをクランプ・・つまり即席の治具を作って、ドリルで長穴をあけました。

ドリルで長穴をあけるための治具

ドリルで開けた長穴。あとはヤスリで仕上げる

上の写真ように、横に連続で丸穴をあければ長穴になります。どうしても凸凹が残ってしまうので、そこは平ヤスリで平らにならせば大丈夫です。

ドリルガイドを使う必要があるわけではありませんが、ドリルガイドがあればフリーハンドより安定して精度の高い加工ができるようになります。

板の中央部に穴をあけるときにドリルガイドがどうしても必要になることがあるため(ボール盤やドリルスタンドでも対応できない)、持っていて損はない道具なのでお勧めです。

今回はドリルを使って長穴をあけていますが、糸鋸などを使って穴をあけても構いません。

可動式フェンスを厚さ3㎜の合板で作ることにして、穴あけ作業をカッターで行うというのも手です。(3㎜の厚さの合板は、カッターで切ることができます)

step

7ノブを作る

フェンスを天板に取り付けるネジは六角ボルトや蝶ボルトでも良いのですが、六角ボルトにノブを付けると便利です。

六角ボルトにノブを取り付ける

このプラスチック製のノブは『ノブスター』『チェンジノブ』などの名前でホームセンターで販売されています。

今回の削り台の、ベース板、天板、フェンスを合わせた厚さは22㎜程度です。

そのためフェンスを取り付けるボルトの長さも20㎜程度あればよいのですが、ノブを取り付ける場合は若干長めの30㎜六角ボルトを使います。ボルトの長さが、ノブの中で10㎜程消費されてしまうからです。

step

8天板にフェンスを固定

天板の上に可動式フェンスを乗せて、ノブで固定すれば、さくや式削り台の完成です!

.jpg)

さくや式削り台(シューティングボード)

さくや式削り台の欠点

このシューティングボードはとても便利なのですが、一つだけ欠点があります。

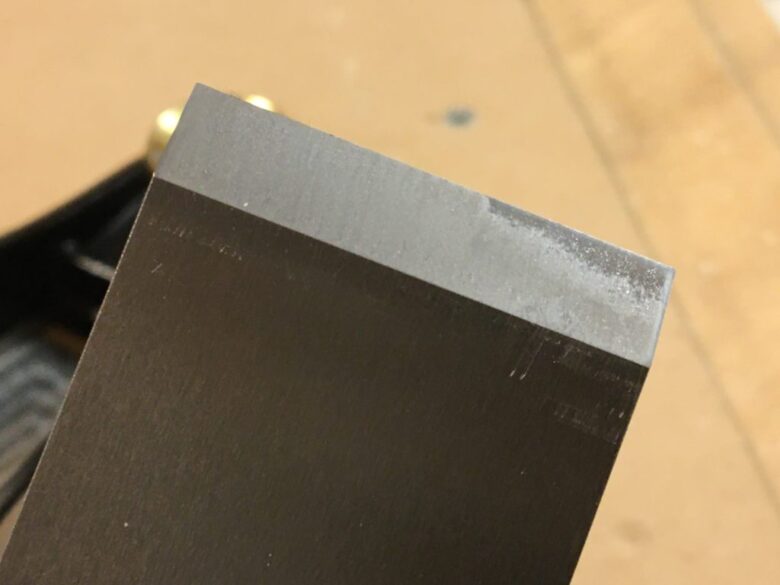

これは私の『さくや式削り台』に限らずシューティングボード全般の欠点でもあるのですが、西洋鉋の刃の一部だけを酷使してしまうというのが最大の悩みです。

西洋鉋の刃の一部のみを酷使する

この削り台で木端や木口を削るとき、鉋を横に倒して動かすことになります。すると上の写真のように刃の右側の一部ばかりを使うことになります。

たとえ左側に切れる刃が残っていたとしても、右側が切れなくなれば研ぎなおすしかありません。

刃が切れ止むのが早いので、頻繁な研ぎなおしが必要になってしまうというのがシューティングボードを使った鉋運用の最大の欠点です。

その場しのぎの回避策として、この削り台の上に『もう一つのベンチフック』を乗せて、材料の高さを底上げするという方法があります。

また、私は過去に『鉋がナナメに動く削り台』を作ったこともあります。西洋鉋を動かす位置をスロープにしたものです。

それが過去作の『さくや式削り台 Ver.2』で、こちらです。

さくや式削り台(2代目)

これを使うと、西洋鉋の刃を全体的に使うことができます。

刃をまんべんなく使うことができる

刃の問題は解決できてよかったのですが、実はそれ以外の面でいろいろと不便になることがわかり、しかも重たくて取り回しが悪かったこともあって、結局使わなくなってしまいました。

このVer.2を解体して、改めて作ったのが今回のVer.3というわけです。

こういった欠点はあるものの、それでもさくや式削り台(シューティングボード)は西洋鉋には絶対に欠かせない道具ということができます。

西洋鉋の性能を最大限に発揮できるようになりますので、西洋鉋を持っている方はぜひ作ってみてください!

また、もし西洋鉋に興味があるけどまだ持っていない‥と言う方は、ぜひ次の記事もあわせて読んでみてください。

-

西洋鉋は初心者にもおすすめ! ~購入方法、使い方、メンテナンス方法について

続きを見る