さくや(@sakuyakonoha77)です。

前回は子供用学習机の本棚と天板を作りました。

-

子供用学習机と本棚(※3人分)をまとめてDIY! 《3.棚板&天板加工編》

続きを見る

長かった学習机&本棚作成もようやく最終回です。今回は机の引き出しの作り方を中心に、天井目隠し収納と仕上げについて説明していきます。

[toc]

引き出しの設計

引き出しづくりは、初心者DIYerにとってはハードルが高いかもしれません。主な理由を挙げると、

- 部品数が多く、設計に手間がかかる

- 底板をどうすればいいのかわからない

- 引き出しのレールをどうしていいかわからない

このあたりかと思います。

それでも、結論を言えば引き出しづくりは難しくありません!

解決方法を一つずつ説明していきますね。

設計の手間はCADソフトで解決

引き出しは単純な箱モノではありますが、だからこそ設計と加工を慎重に行う必要があります。

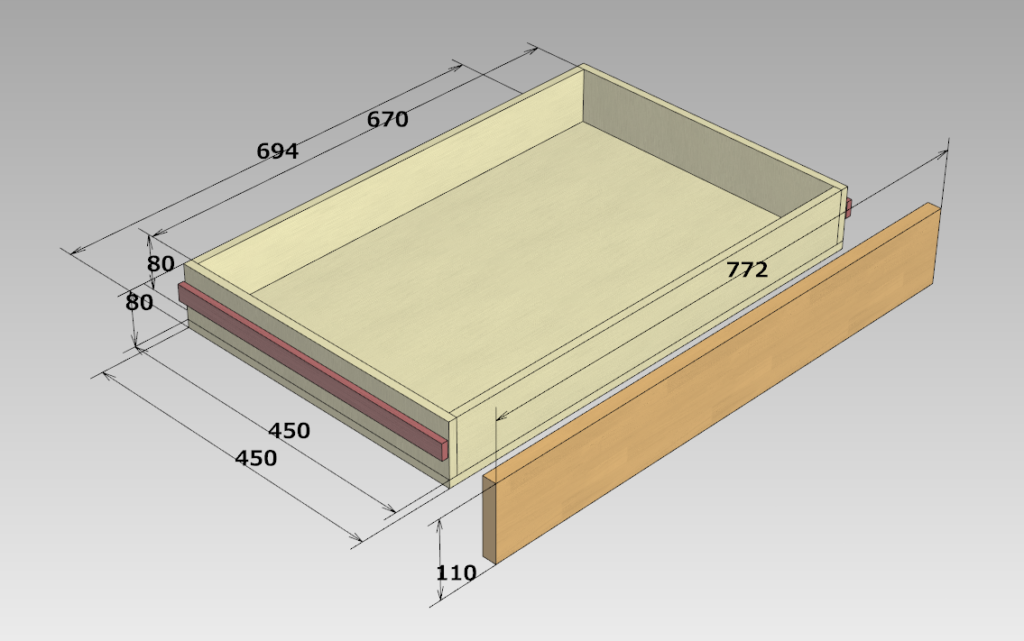

下の設計図を見てください。

引き出し設計図

全体の大きさ、板の厚さ、内側の大きさの三つを考慮するのはなかなか難しく、計算ミスをしないように神経も使わなければなりません。

でもその悩みはDIY用の設計ソフトを使えば簡単に解決できます!

私が愛用している『caDIY3D』であれば、画面上の簡単操作で設計できて、細かい寸法は自動で計算してくれます。

-

caDIY3Dの機能と使い方 ~DIY初心者向け設計図・木取り図作成ソフト

続きを見る

寸法計算で神経を使ったり、挙句の果てに計算ミスをして失敗したりするのはとてももったいないです。

ツールを使えば簡単に解決できて、そのぶん他のところに集中できるようになりますのでぜひDIY用のCADソフトを使ってみてください。

底板は『べた底』にすればかんたん

引き出しの底板の取り付け方は様々な方法がありますが、代表的なものを挙げれば『上げ底』と『べた底』があります。

上げ底

側板に溝を掘り、そこに底板をはめ込む方法です。

上げ底

見た目がスッキリして、耐荷重性もあるのがメリットです。多くの家具や木工品で用いられており、『これができるなら、これでいいよね』と言える間違いのない方法です。

ただしDIYとしては加工難度が高めなのがデメリットです。トリマーがあるならまだしも、ノコギリや鑿(のみ)で溝を掘るのは非常に骨が折れます。

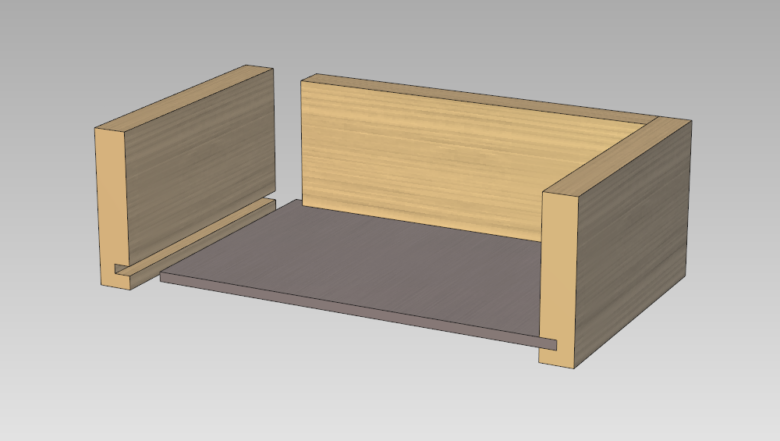

べた底

側板の下に、底板をビスや釘で打ち付ける方法です。

べた底

この方法で作った箱は、重いものを乗せると底が抜けやすいのがデメリットです。ボンドも併用して底板を接着すれば多少は改善できますが。

そのかわり、上げ底と比べると加工難度が低いので初心者にやさしい作り方です。重いものを入れる予定がないのであればこの方法でも問題ありません。

上げ底とべた底、どちらも一長一短ですが、今回は加工難度の低いべた底で引き出しを作ることにしました。

引き出しのレールについて

スライドレールを使用する場合

引き出しを作成する場合、一般的にはスライドレールという金具を使用します。

このスライドレールは「底付」と呼ばれている通り、底板を持ち上げる形で引き出しを支えてくれます。そのため底板が抜ける心配がありません。

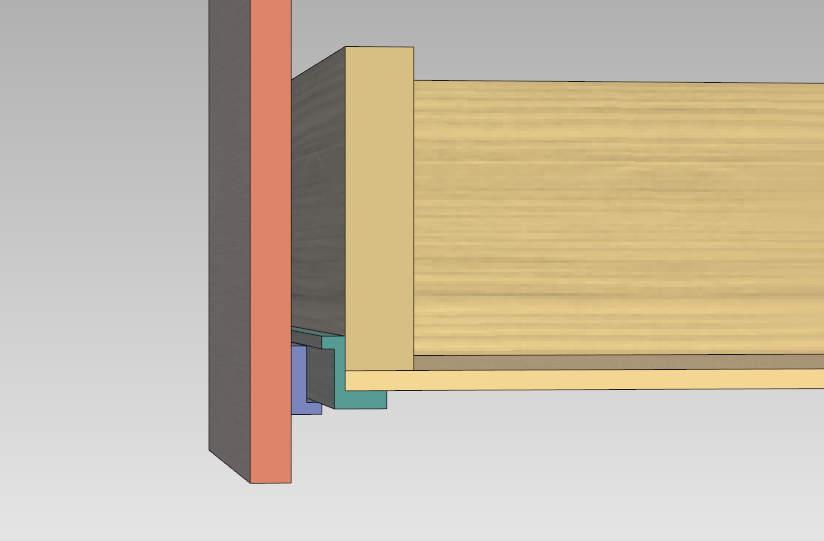

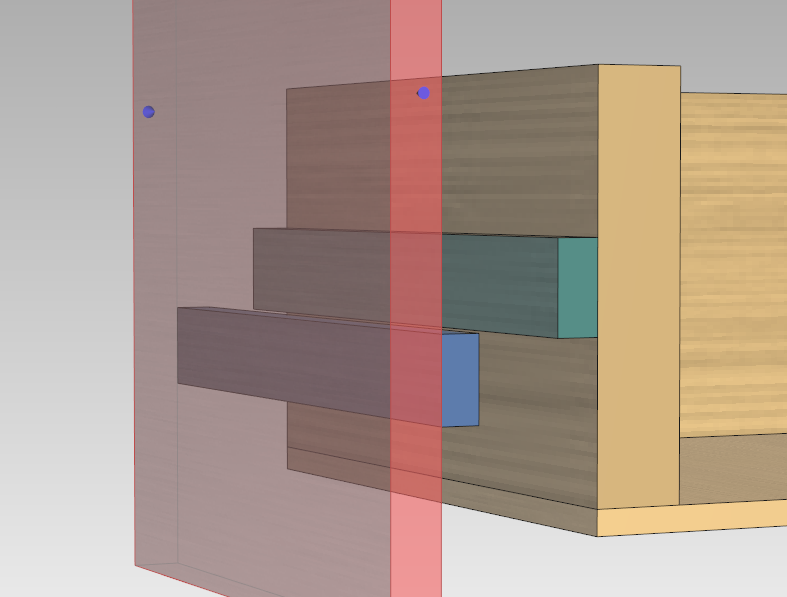

図で表すとこのようになります。

スライドレール模式図

緑の金具が引き出しに取り付ける金具で、底板を受け止める形になっています。青い金具は壁側に取り付ける金具で、緑金具と青金具の間にはローラーが入るためスムーズに動くようになっています。

これを使えば動きはスムーズで重いものを入れても大丈夫!機能的には何の不自由もない引き出しを作ることができます。

ただし難点がひとつ。それは設計と組み立ての難易度が若干高いこと。

実はこの商品には詳しい説明書が付属しているのですが、その説明書に記載されている通りに引き出しを設計する必要があるのです。

ここでポイントになるのは、スライドレールを購入し、説明書を見てから設計しなければならないこと。商品を買って開封しなければ設計の注意点がわからないというのは不便ですね。

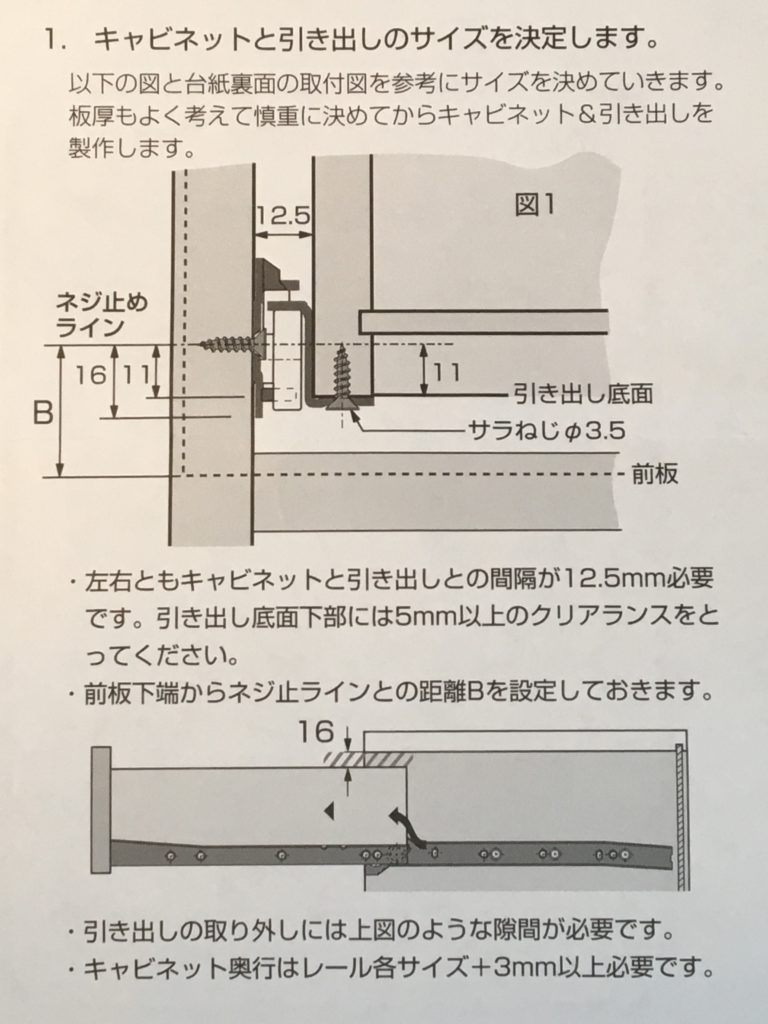

説明書にはこんなことが書かれています。

スライドレール説明書

市販のスライドレールを使うつもりであれば、あらかじめ引き出しの奥行とレールの種類を決めて、レールを購入してから引き出しの設計をするようにしてください。

木製スライドレールを自作する場合

さて、ここまで説明しておいてなんですが、私は結局スライドレールを使わないことにしました(笑

スライドレールを使わなくても、要は引き出しが滑って開け閉めできればいいわけですよね。

それならば、こんな構造で十分です。

木製レール

二本の木材を使ってレールを自作します。緑の角材が引き出し側に取り付けるもので、青の角材が壁側に取り付けるものです。

木製のレールは、設計のしやすさ、誤差が生じたときの調整のしやすさ、そしてなにより安価に済ませられることがメリットです。

一方で木製のレールはスライドレールと比べると滑りが悪く、耐荷重性が低い点がデメリットです。

滑りについては緑の木材と青の木材の間に潤滑油(ワックス)を塗ることで改善できます。また、重たいものを引き出しに入れるとレールが破損する可能性があるため要注意ですが、子供机の引き出しならば特に問題にはならないレベルです。

そんで私は貧乏性だから安い方を選んでるの!(笑

引き出しの前板

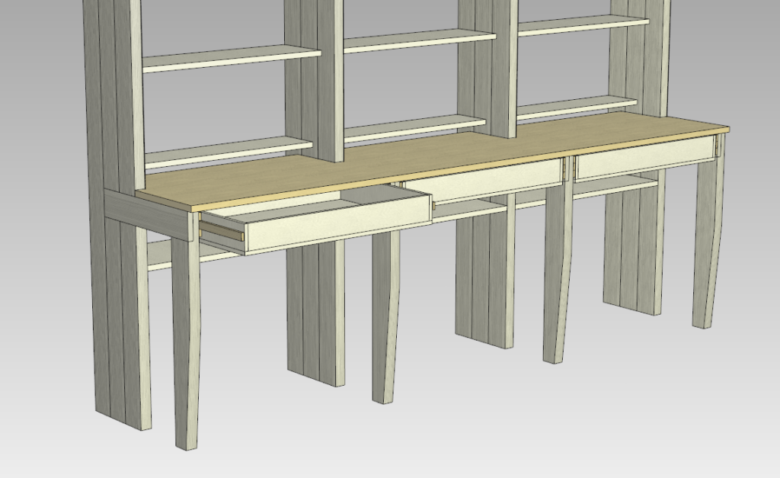

引き出しは合板で作りますが、そのままだと見た目がよろしくありません。合板部分、前脚と幕板の連結部分、レールなどが前から丸見えです。

せっかく天板をきれいに仕上げているので、このままではもったいないです。

合板で作った引き出しがむき出し。。

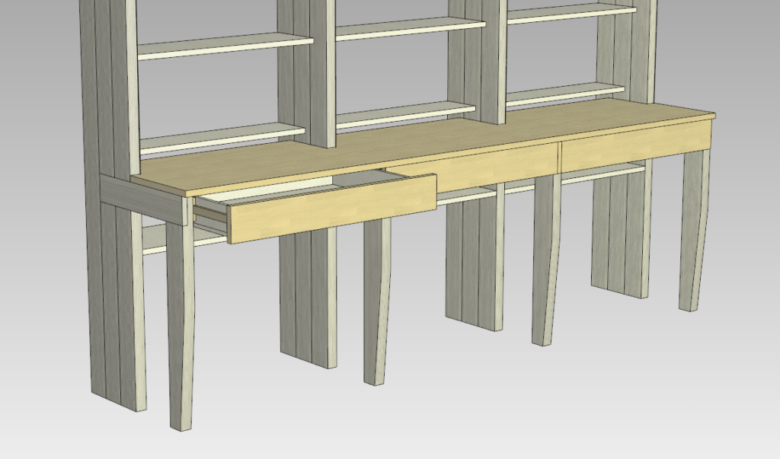

そこで、引き出しの前に取り付ける板が『前板』です。天板と同じ板で前板を作ることで見た目の統一感と高級感(?)がアップします!

前板を取り付けると高級感アップ!

前板の設計ではサイズに要注意です。前板と天板との間には1~2mm程度の隙間を開ける方が、天板とぶつからないため使いやすくなります。同じ理由で、左右の前板との間にも同じ程度の隙間を開けるようにします。

さらに中央と左右では前板のサイズが異なります。左右の前板は左端と右端の前脚・幕板を隠すために、少しだけ大きめになるので注意してください。

引き出の組み立て

引き出し本体の組み立て

さて、いよいよ引き出しの組み立て・・を紹介したいところなのですが、実はほとんど写真がありませんww

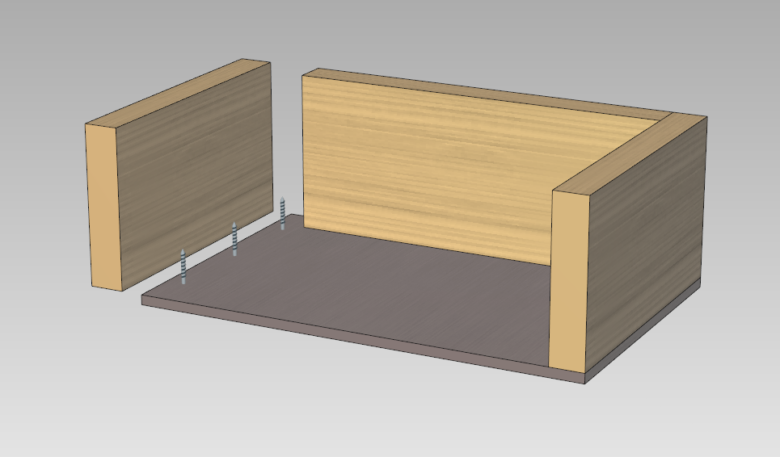

材料さえそろっていれば、引き出し本体の作成手順はとても単純です。

step

1引き出しの側板にボンドを付けて、底板に接着してクランプする

幅12mmの合板は底板に垂直に立てて、そのままクランプすることができます。

step

2クランプしたまま釘を打って固定する

ビスでもいいのですが、厚さ12mmの合板は割れやすいのでビスを使うときは気を付けてください。

step

3クランプを外して、ステップ1から繰り返す

ボンドが固まるのを待って作業を進めるのが確実ですが、時間短縮のためにクランプと釘を利用して、ボンドが固まるのを待たずにどんどん組み立ててしまいました。

前板の加工

引き出し前板は天板の余り(ラバーウッド)を利用して作りました。

step

1まずは面取り

鉋で面取り

この面取りは見た目を良くする目的がありますので、すこし大げさに角を落としてみました。

このあとサンディングしておきます。

step

2天板と同様に塗装

塗装

天板と同様にワトコオイル(ナチュラル)とBRIWAX(アンティークマホガニー)で塗装しておきます。

引き出しの取り付け

ここからは、すこし集中力のいる作業になります。これが最後の山場です!

step

1木のレールを準備

木のレール(というかただの木材)

この木のレールは、表からはほとんど見えないものになります。そのため塗装は行いませんでした。

step

2木のレールを幕板に取り付ける

レールを幕板に取り付け

レールは水平になるように取り付けます。ビスを打ちますが、ビスの頭が飛び出さないよう面一になるように注意してください。

step

3引き出し側にもレールを取り付ける

レールの取り付け位置を決めて

ビス打ち

step

4引き出しを机に挿し込む

引き出しを机にセット

この時点で、引き出しが無理なく動くことを確認します。滑りが悪いだけであればワックスで改善できますが、横幅があっていないと引き出しが入らなかったり、落下したりしますので注意してください。

前板の取り付け

前板の取り付けは、少しコツがあります。前板の位置を現物合わせで微調整するために、両面テープを使います。

step

1引き出し前面に両面テープを貼り付ける

引き出し側に両面テープ

step

2両面テープの紙をはがして、テープの上から前板を貼り付ける

前板を押し付ける

ここで前板の位置調整をします。上の天板と左右の前板との間に1~2mmの隙間をあけて、その状態で引き出し本体に前板を押し付けます。

step

3引き出し本体と前板を引き出す

前板を抑えたまま、前板が両面テープからはがれないよう慎重に前板と本体を引き出します。

引き出しを引き出す

写真では見えにくいですが、引き出しの奥に手をかけて、手前と奥で挟んで圧着したまま引き出すようにしています。

step

4引き出し本体と前板をクランプ

前板がズレないうちに、即座にクランプします。

本体と前板をクランプ

step

5引き出し本体内側から、前板に向かってビスを打つ

ビスを打つ。これで一安心

これで、引き出しの組み立ては完了です。

レールの潤滑油

木製レールはそのままでは摩擦抵抗が大きいので引き出しがスムーズに動かないかもしれません。

そういう時はなんらかのワックスを塗ると滑りやすくなります。今回は、いつも使っている蜜蝋クリームを使用しました。

目隠し収納

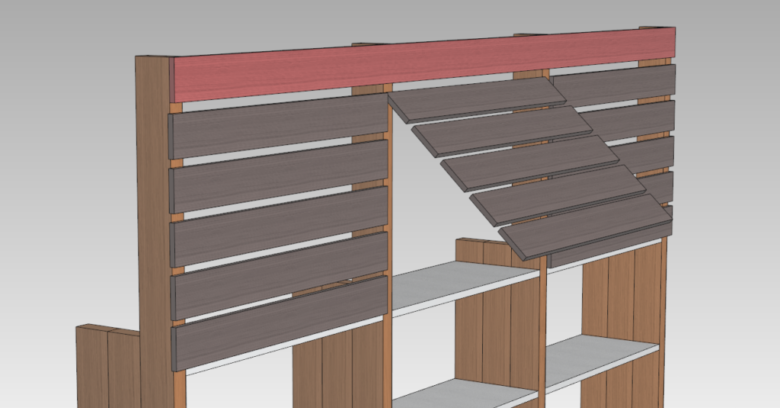

最後に、天井近くに目隠し収納を作ります。

天井目隠し収納

これは実は天井の出っ張り(下がり天井)を見えなくするのが主な目的だったりしますが、せっかくなので木の壁風にしてお洒落にしました。

一番上の板(赤色)のみが柱に固定されていて、その下の5枚の板はすのこ状にしてぶら下げるシンプルな造りです。

step

1杉の貫板を塗装

塗装は何でもOKです。私の場合は相変わらず手持ちの塗料がかたよっていたので、ためしにモザイク塗りの実験をしてみることにしました。

まずは黒でまだらに塗って

その上から赤で重ね塗り

ちょっと冒険してみました。アリかナシか・・は好みかもしれませんが、うまく使えばオイルステインの表現の幅が広がりそうです。

最後は恒例のBRIWAXで上塗りをして仕上がりです。

仕上がり

すのこの裏に付ける下駄の部分も黒で塗っておきました。

すのこの下駄

step

2貫板にネジを通すための穴をあける

貫板はすのこにして天井付近からぶら下げる予定ですが、すのこと言ってもそれなりの重さになるので落下しないかが心配です。

そこで貫板に穴をあけてネジを通し、ナットで締め付けることで丁番をしっかり固定することにします。

まずドリルで貫板に穴を開けます。穴の直径はネジの直径に合わせます。

穴をあける

穴を開けたらネジを通して丁番を取り付けてみて、位置に問題が無いことを確認しておきます。

今回使用するネジと丁番

step

3すのこを組み立てる

杉の貫板をすのこの形に組み立てます。

すのこ裏面

すのこ表面

step

4丁番を取り付ける

一番上になる長い貫板に丁番を取り付けていきます。裏側のナットをモンキーレンチで固定して、ドライバーでねじ込みます。

丁番の取り付け

その後、すのこをぶら下げるように取り付けるとこのようになります。

木の壁完成

step

5柱に取り付ける

最後に、一番上の貫板を柱の天井付近にしっかりと打ち付けて、完成です!

木の壁完成!

目隠し収納の使い方

すのこは上からぶら下げているだけなので、手で簡単に押し上げることができます。開けたまま固定したいときは、車のボンネットのようにつっかえ棒で固定することにしました。

すのこを開けるときはつっかえ棒

また、すのこは木の壁として束ますので、画びょうやピンなどを直接指すことができます。子供たちの額縁などをつるすのにぴったりです。

あとどうでもいいことですがこの目隠し収納、実は形を変えることができるんです!

変形する!?

学習机の天板の仕上げ

最後に、学習机の天板の汚れや傷を防ぐために薄いビニールシートを貼り付けました。

ホームセンターで買ってきた長いビニールシート(テーブルクロス用)を、天板と同様の切り込みを入れて天板にかぶせ、ピンと張ってから端をタッカーで打ち付けました。

ビニールシートで保護

完成

これで子供用学習机と本棚が完成です!

完成!

子供部屋の壁を最大限に活用した学習机と本棚です。これで3人分の学習机が確保できました!

上の本棚には教科書、ノート、ファイルをすべて入れることができて、机の下にはランドセルをしまうこともできます。

天井の収納にはその他の道具をしまうことができるのでとても便利。これで、子供部屋もすっきり片付くはず!

この机ができてからは、子供たちが自然と机に座って本を読んだりするようになりました。とても気に入ってもらえたみたいで、苦労して作った甲斐があったというものです。

ぜひこの記事を参考に、それぞれのご家庭にあわせてオリジナルの学習机を作ってみてください!