こんにちは、このはです。

このブログとDIYを始めて数年が経ちました。

手元に治具や道具が増えてきたので、今までの経験を生かし、蟻継ぎでPCデスクを作成しました。

おお!組み木のなかでも難易度の高い蟻継ぎで机を作るんだね

組み木で家具を作ると頑丈だからね。ベンチを作ったときに実感したよ

-

ダイニングにぴったりの木製ベンチをDIY!

続きを見る

今回はちょっと難易度の高い木工に挑戦します。金具を使わず木を組んで作る、シンプルで頑丈な机の作成です。

蟻継ぎの方法は、杉田豊久氏の著書『杉田式ノコギリ木工のすべて』を参考にしています。

作品情報

【難易度】[star4~5] (上級者向け)

【主な材料】

- 杉カフェ板

- SPF 2x4材

【主な道具】

- ノコギリ(アサリなし)

- 鑿

- ケヒキ

- 各種治具(直角切りガイド、ダブテールマーカー等)

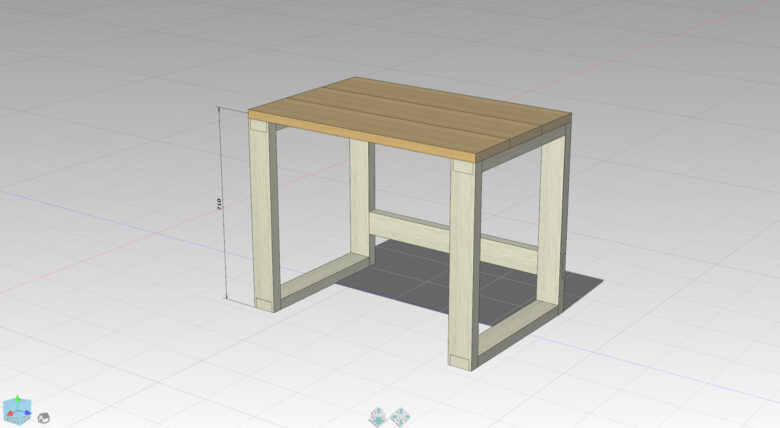

caDIY3Dで設計

まずはcaDIY3Dを使って机の設計図を作成しました。caDIY3Dは初心者にも使いやすいおすすめの設計ソフトです。

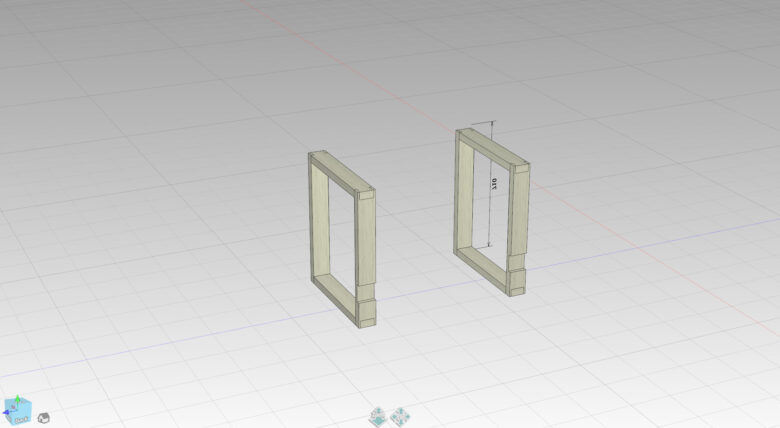

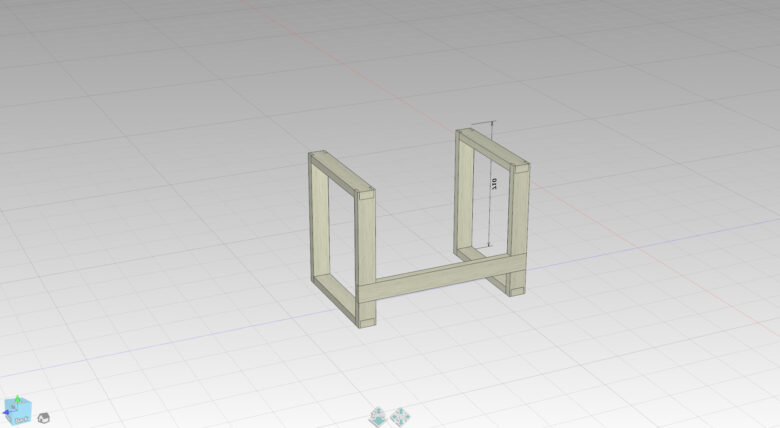

まず、脚の部分を蟻継ぎで二つ作ります。

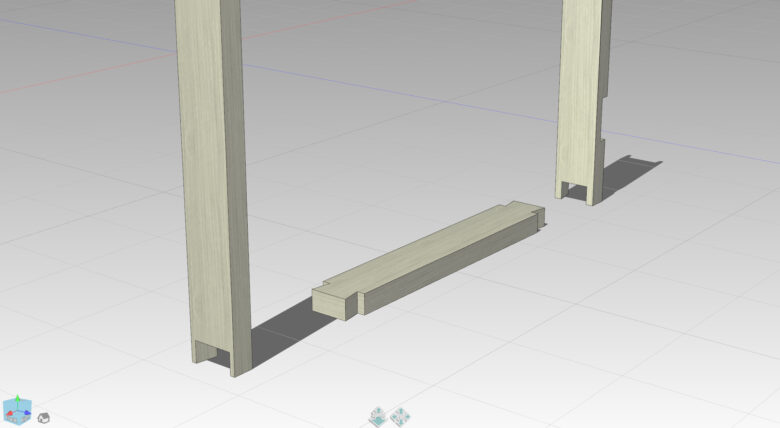

後ろに貫(ぬき)を一本渡します。

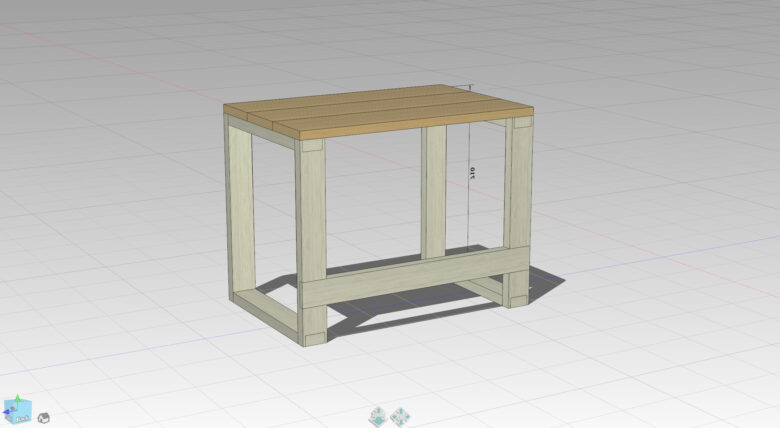

分解できるように、天板はのせるだけです。

貫の部分は合い欠き継ぎをします。こうすることで、厚みをなくすことができます。

めちゃめちゃ難しい加工なんじゃない!?

治具(ジグ)があればできる!そのための治具はこのブログでも紹介してきたしね

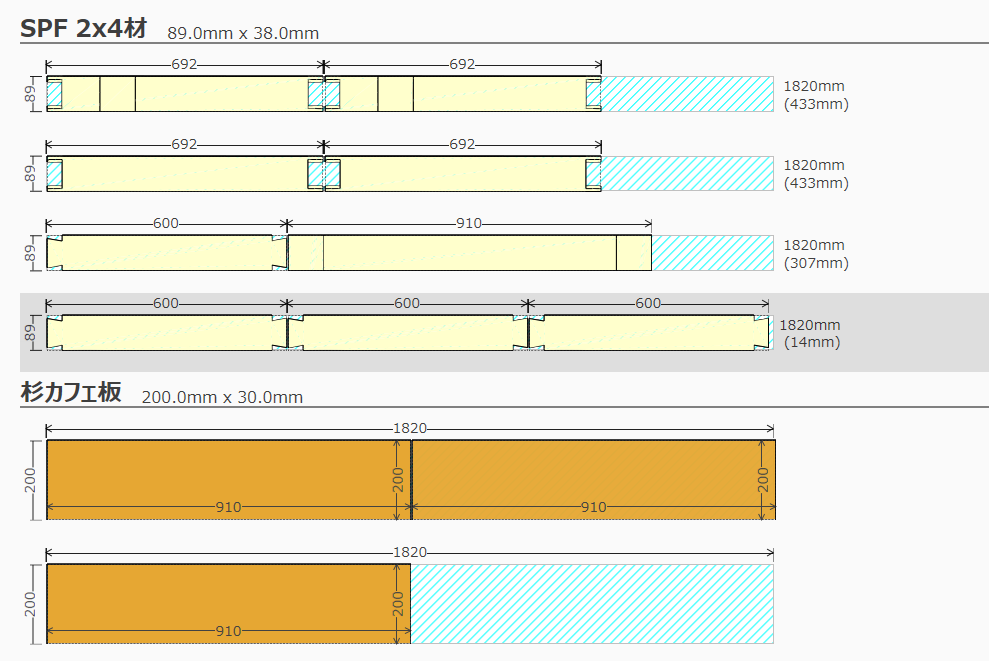

木とり図はこのようになります。

天板は厚さ30mmの杉カフェ板をカットして使います。

天板に一枚板を使っても素敵なのですが、高価なので節約のためにカフェ板を使います

机の脚と天板を固定する方法は、接着剤を使わずにダボ継ぎをします。

これは、後ほど解体ができるようにするためです。解体する必要がなければ、接着剤で固定してください。

それでは、机の製作を始めましょう。

木材の加工

木材カットとサンディング

木材はホームセンターで木とり図の通りにカットしてもらいました。

次に、木材の表面をサンディングしてなめらかにします。

サンダと紙やすりを使ったサンディング方法は、こちらの記事を参考にしてください。

-

ボックスシェルフDIYで実践!初めてのDIYでも失敗しない⑤やすりがけと塗装

続きを見る

墨付け

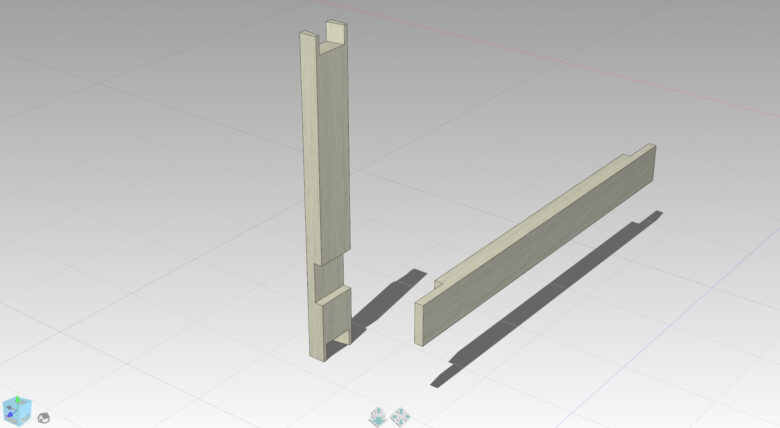

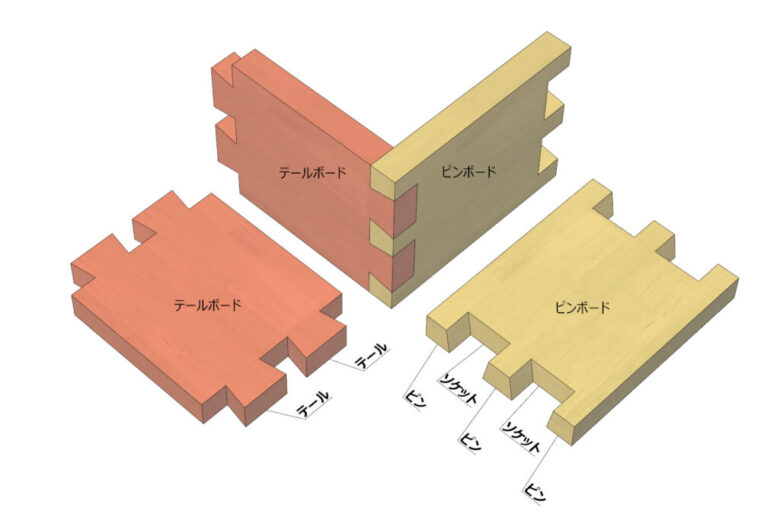

蟻継ぎのために、ソケットとテール部分を作ります。

まず、テール部分の墨付けをします。

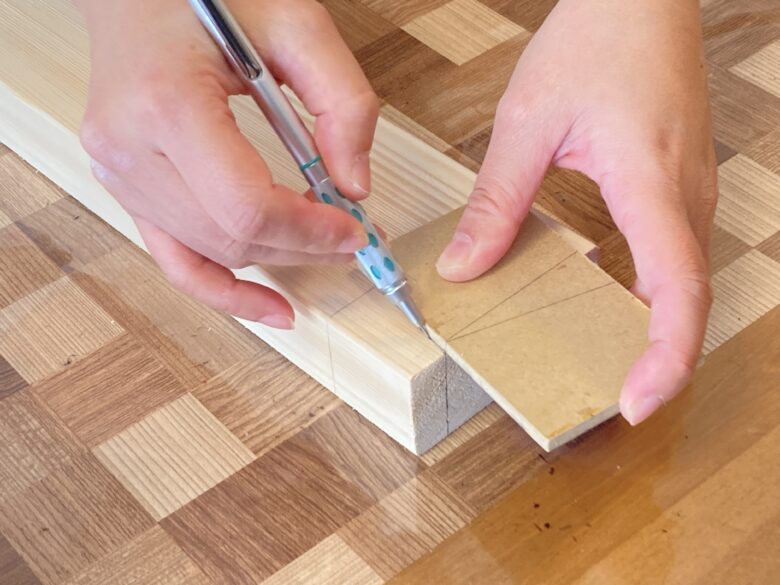

切り欠きするところに鉛筆で印をつけ、ケヒキで溝を掘ります。

ケヒキで溝を掘るのは、ノコギリ作業に移った時にノコギリの刃を置く目安にするためです。

蟻継ぎをするときは、目視でノコギリを使ったときのわずかなずれが命取りになりますので、ケヒキを使って墨付けをしましょう。

ケヒキを使うと、一定の距離のところに溝を掘り続けることができるのも大事なポイントです

蟻継ぎの墨付けの仕方について、詳しくは過去の記事をご覧ください。

-

ノコギリと治具を使った蟻継ぎの作り方(1)

続きを見る

ノコギリで切り欠き作業するときに、残す部分には〇を、切り落とす部分には×を忘れずに書いておきましょう。

テールの木口面の位置決めは、ストッパー付き定規で長さを決め、スコヤで垂直をとりながらカッターで溝を掘りました。

テール側面の墨付けにはダブテールマーカーという治具を使いました。

こちらは、二等辺三角形のそれぞれの長辺が1:6(約80度)の傾きになる線を引けるようにした治具です。

蟻継ぎのソケット部分は、テール部分を切り出した後に現物合わせで墨付けをするので、いまは何もしません。

次はノコギリでの作業です。

テール部分のノコギリ加工

直角ガイドとピンガイドを使ってテール部分を加工します。

直角ガイドの説明はこちらをご覧ください。

-

ノコギリで木材を直角に切る方法 ~高精度なノコギリガイドの作り方

続きを見る

ピンガイドの使い方について、こちらも詳しくは過去の記事をご覧ください。

-

ノコギリと治具を使った蟻継ぎの作り方(1)

続きを見る

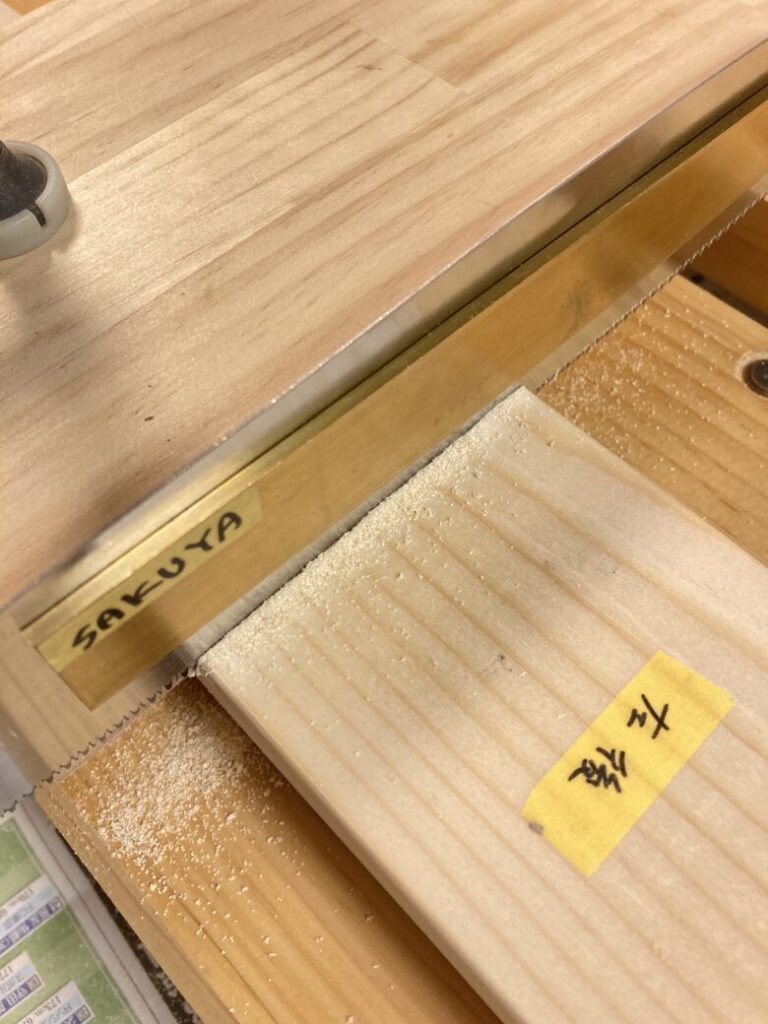

まず、刃付きノコ刃スペーサーをケヒキやカッターで付けた溝にはめて、直角ガイドをクランプします。

刃付きノコ刃スペーサーを持っていない場合は、片刃のカッター刃で代用できます。

直角ガイドをクランプしたら、刃付きノコ刃スペーサーをはずして、直角ガイドに沿ってノコギリで切り込みを入れます。

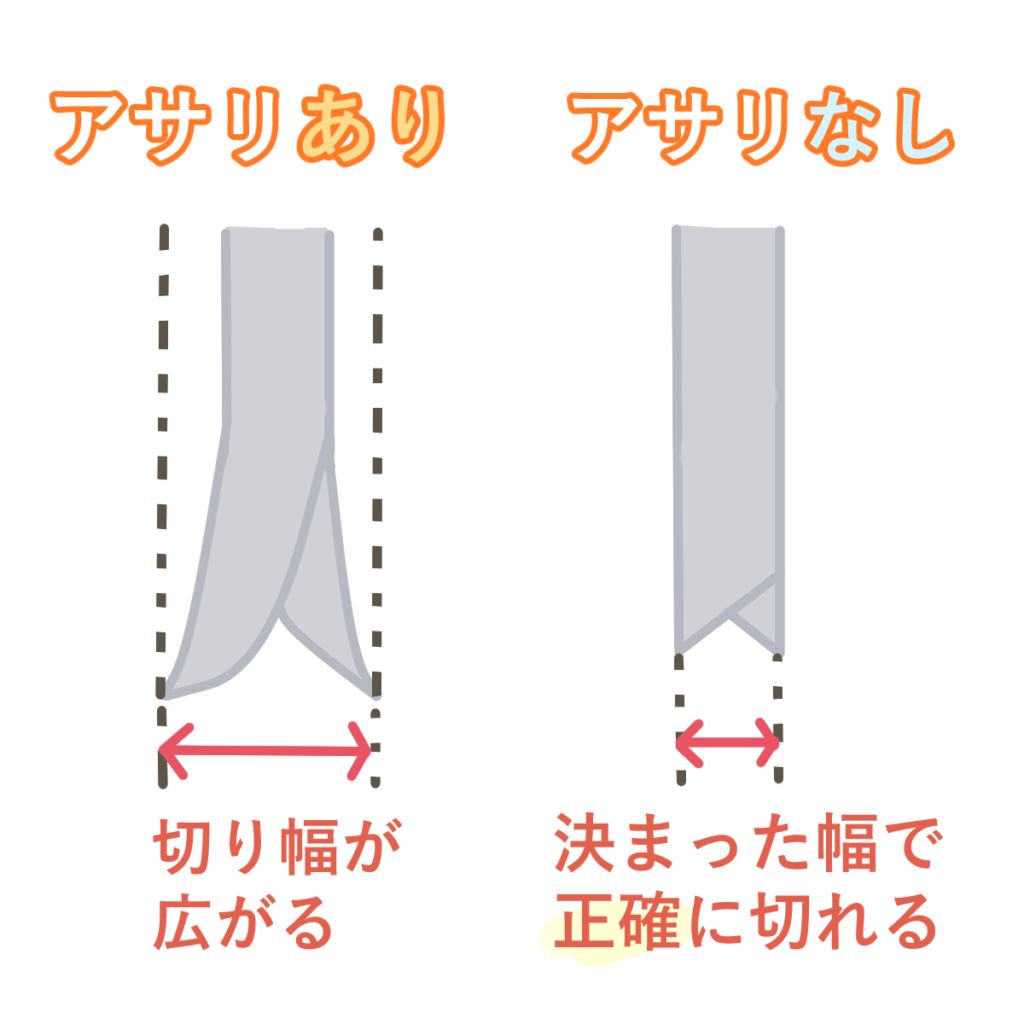

ここで使うノコギリは、アサリなしのものを使ってください。

ノコギリで切り落としていきます。

縦引きと横引きでノコギリを使い分けると楽です。

不要部分を切り落としたら、入隅の部分をカッターやマーキングナイフできれいにしておきます。

ソケット部分のノコギリ加工

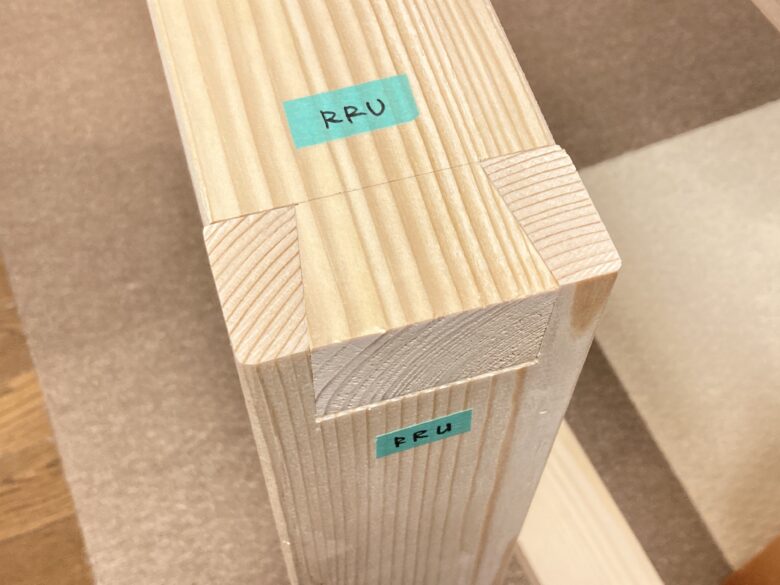

テールとソケットで対応する木材を取り違えないように、マスキングテープに印を書いて目印をつけておきましょう。

まず、テール部分をソケット部分に当てて、カッターナイフやマーキングナイフで溝を掘ってテール部分の形をうつします。

次に、テールガイドを使って先ほど付けた溝に沿ってノコギリで切り込みを入れます。

テールガイドの作り方は、こちらの本を参考にしています。

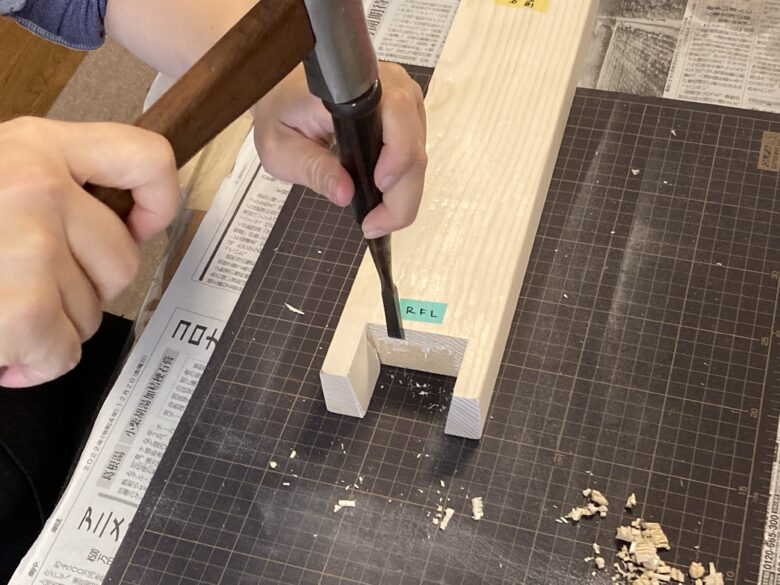

両側に切り込みを入れたら、真ん中のいらない部分を糸鋸で切り落とし、鑿で整えます。

テールとソケット部分の加工ができたら、仮組して、がたつくところはないかを確認しておきましょう。

相欠き継ぎ加工

机の後ろ、貫の部分を相欠き継ぎ加工します。

まず脚の加工をしました。ノコギリにストッパーをつけ、同じ深さの切り込みをたくさん入れます。

細かく切り込みを入れたら、スクレーパーでパキパキ折ります。

ルータープレーンで底をきれいにします。

なんと、写真のルータープレーンは自作なんです

貫部分もノコギリで加工します。

仮組して問題がなければ完成です。

組み立て

脚の部分を接着剤をつけて組み立てます。

スコヤで直角になっていることを確認しながら、バークランプやパイプクランプで圧力をかけ接着します。

created by Rinker

相欠き継ぎをした貫の部分は、接着剤をつけずにビスで固定します。

あとで解体できるように、接着剤は使いませんでした

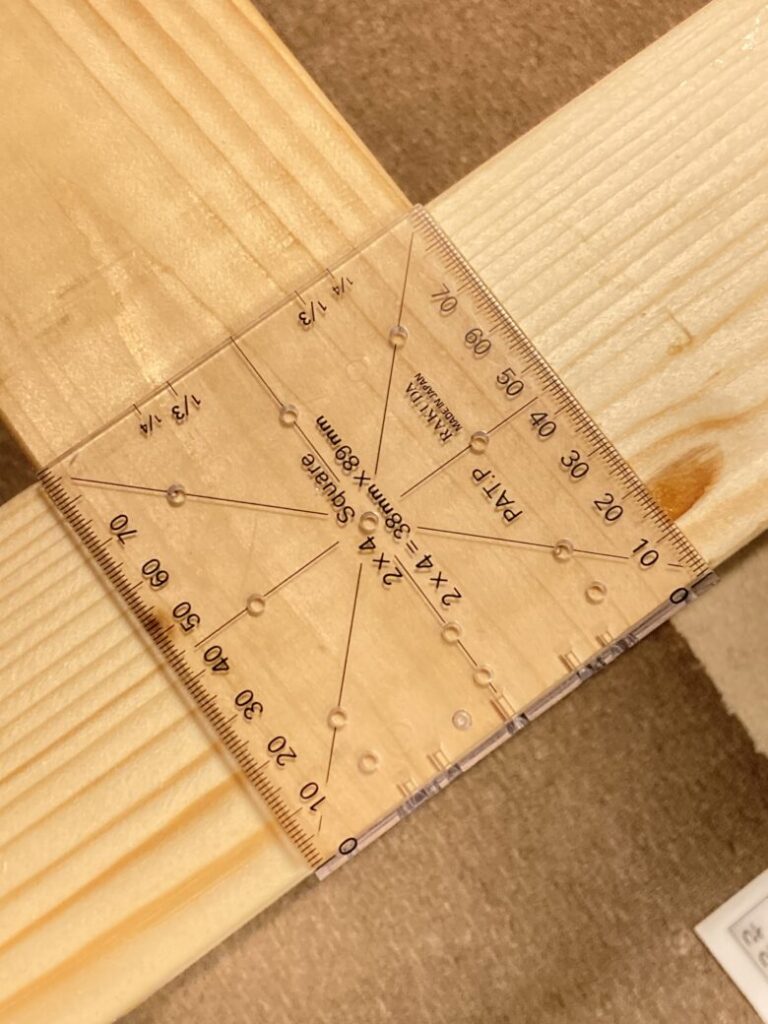

ビスを打つ位置を決めるときは2x4定規を使うと便利です。

脚の部分ができたら、天板を作ります。

こちらも後ほど解体できるように、接着剤を使わずダボ継ぎで天板を固定しました。

ダボ穴をあけてダボを入れ、天板の杉板をのせました。

杉カフェ板幅200mmを三枚並べています。

塗装

今回の塗装は、クルミオイルとブライワックスのクリアーを使いました。

色を付けず、木材そのままの色合いを生かした机にします。

完成

最後に、がたつきがないかを確認して完成です。

相欠き継ぎをしているので、貫の部分がすっきりしています。

蟻継ぎの部分もすっきりしています。

完成した机はがたつくことなく非常にしっかりとした出来上がりになっています。

治具と道具がそろうと、精度が求められる蟻継ぎ加工ができます。

木組み木工で作る一つステップアップした机の作成に、ぜひ挑戦してみてください。

仕組みを理解すると、木工って楽しい!