こんにちは、このはです。

文字通り積み重なっていく端材を効率よく整理するために、木材を立てて収納できる端材収納ボックスを自作しました。

今回は組み木の練習をしたいので『追い入れ継ぎ』を使って作成するので、頑丈です。

設計

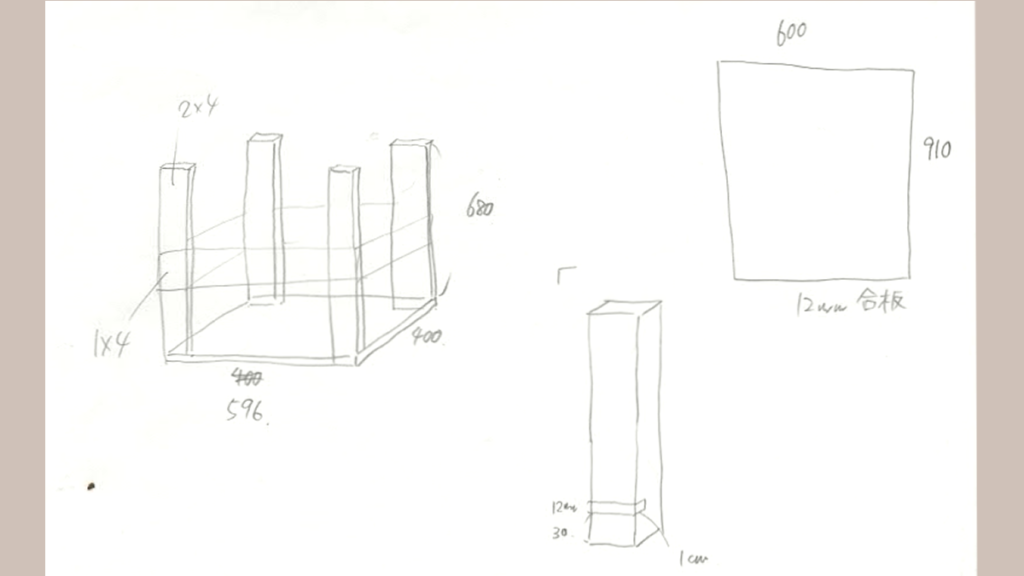

まず、手書きで端材置き場のイメージを書いてみました。

柱の部分は2x4材を、横の手すりの部分は1X4を使います。底板には12mm合板を使います。

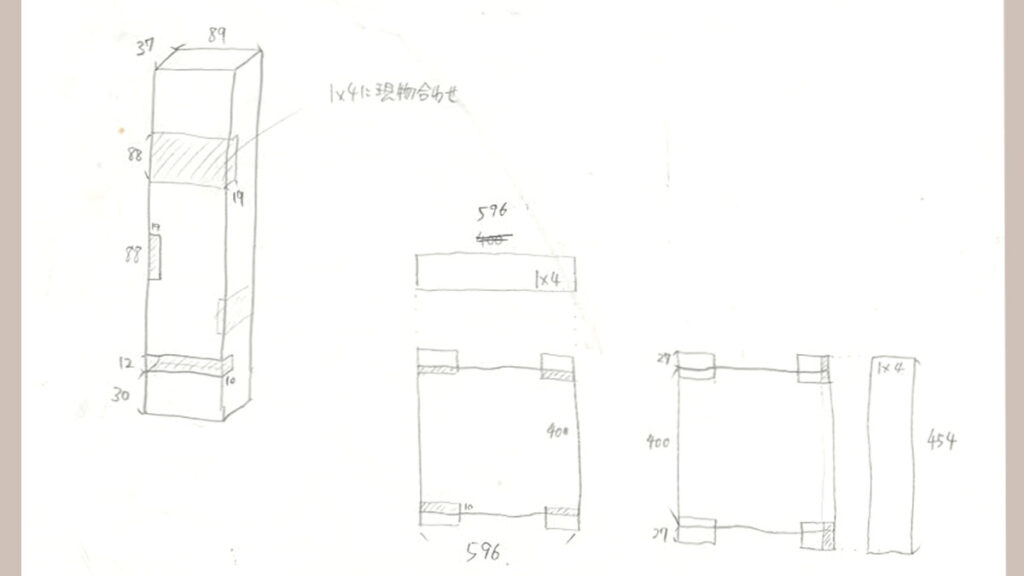

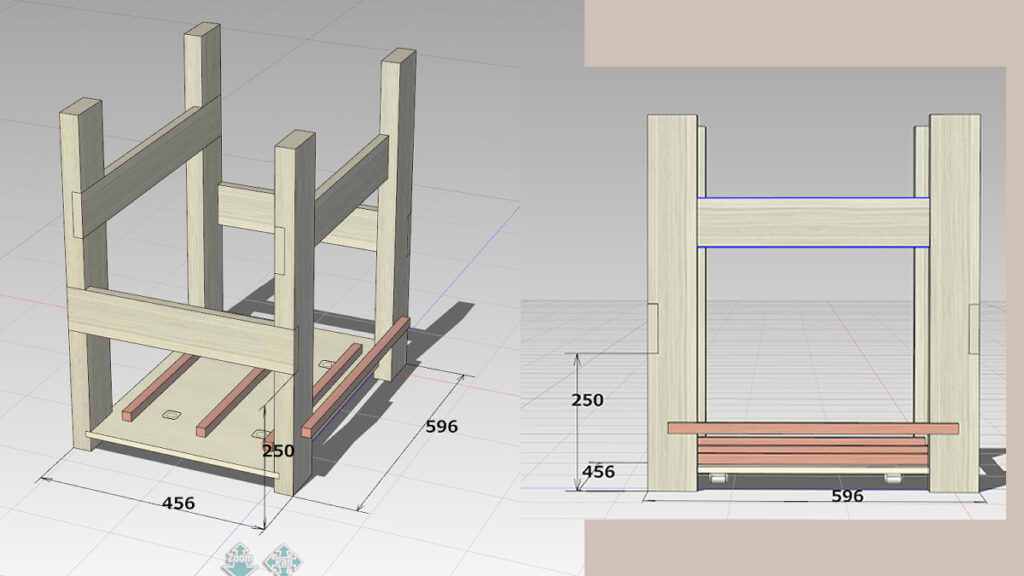

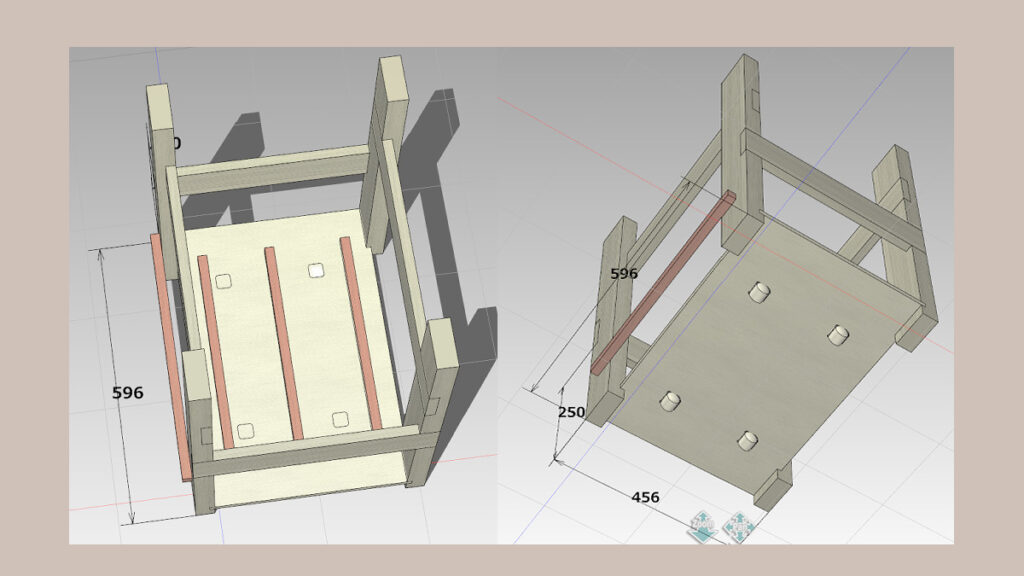

このままでは分かりにくいので、簡単操作で使いやすい設計ソフト、caDIY3Dで設計図を作りなおしました。

茶色で示されている木材は、端材の滑り出し防止のためです。

端材置き場は移動できるようにしたいので、底にはキャスターを付けました。

柱の2x4材を引きずらないように、キャスターは地面からの高さが12mm合板を差し込む高さより高くなっています。

木材の準備

サンディング

材料になる12mm合板、2x4と1x4材をサンディングして、表面をなめらかにします。

毎度おなじみリョービの電動サンダーにアミ目両面やすり#80を付けて使っています。

墨付け

まずは木材が設計図のどの部分にあたるのか番号を振っておきます。私はマスキングテープに番号を描いて貼っています。

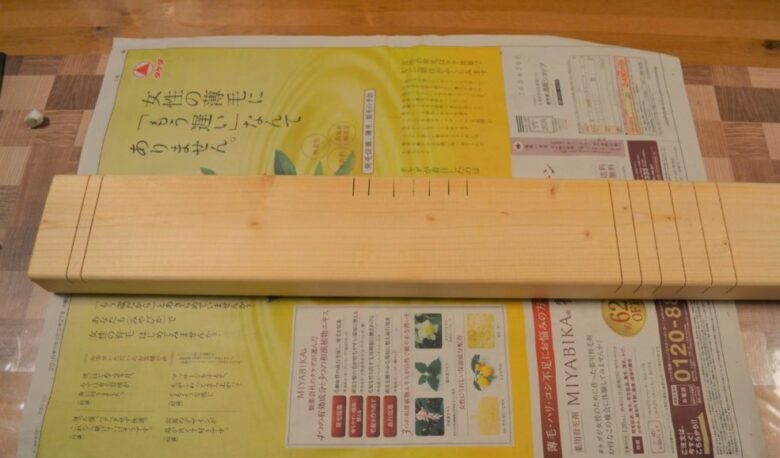

次に切り欠きする部分に目印として鉛筆で線を引きます。

はめ込む木材を直接当てて線を引く『現物合わせ』をしながら、欠き取ってしまう部分は斜線で分かりやすくしておきましょう。

切り出し

ノコギリで必要なサイズに切っていきます。

木材を直角に切り出すときは『直角治具』を当てながらノコギリを動かします。

直角治具がない場合は、視線はノコギリの刃の上、肘はノコギリの延長線に持っていき、姿勢よく切りましょう。これだけでもだいぶ違います

材料を必要な長さにそろえたら、いよいよ木材の加工です。

加工~追い入れ継ぎ~

ノコギリストッパーの準備

木材をはめ込むための溝を掘ります。

まずはノコギリで一定の深さの切り込みを入れるための準備です。アイスの棒を利用したノコギリストッパーを使います。

掘りたい溝の深さをストッパー付き直尺で測って、両面テープでアイスの棒を付けるだけです。

この状態のノコギリで木材を切ると、一定の深さになるとアイスの棒が引っ掛かってそれ以上切れなくなります。

ノコギリと木材が水平になるよぅに木材を切っていきます。

切れない深さに到着すると、そこでノコギリの音と滑り方が変わるので目安にしてください。

切り込みを入れる

ストッパーを付けたノコギリで欠き取る部分に切り込みを入れていきます。具体的には、鉛筆の線より×印側に切り込みを入れます。

線の上にノコギリを置いて切り出すと、ノコギリの刃の厚さ分はみ出して欠き取ることになってしまいます。

今回は精密な木工ではないので欠き取る幅が大きくなっても何とかなりますが、意識しておくといいです。

幅広く欠き取る部分は、鑿の刃の幅に合わせて細かく切り込みを入れます。

切り込みを入れたら、次は鑿を使って欠き取っていきます。

鑿で欠き取る

木材をクランプして鑿で欠き取っていきます。

この時、欠き取った木片が勢いよく飛ぶことがあるので、対面に木材を置いておくと掃除しやすいし安全です。

鑿での欠き取り方は、一気に欠き取るのではなく、木材の半分を欠き取ったらひっくり返して反対側から欠き取るときれいな溝が掘れます。

溝が掘れたら、木材がはまるのかチェックします。

ちょうどよい幅になるように、鑿で調整しましょう。

キャスターを付ける

底板の12mm合板にキャスターを付けます。

今回使ったキャスターは、一つにつき耐荷重12kgです。これを4個組み木の邪魔にならないところにつけました。

キャスターは取り付け高さ42mmなので、合板を差し込む位置30mmより背が高いため周りの4つの2x4は地面につかないようになってます。

組み立て

仮組み

これでパーツがそろったので、ちゃんと組み立てできるのか試してみましょう。

仮組みは大事です。直角が出ているか、高さはあっているかを確認しましょう。

木材が明らかにはまらない場合は、やすりや鑿で微調整します。

組み立て

はめ込む方の木材を玄翁で叩いて圧縮してからはめ込みます。『木殺し』という作業です。

叩いてから木材をはめ込むと、後に木材が元の大きさに戻って木材がしっかり固定されます。

木口にボンドを付けるとよりしっかり固定されますが、分解するかもしれないので今回はビスで固定しました。

全てのパーツを同じように組み立てたら完成です。

収納する端材に塗料がつくのはNG!だから、塗装はしません

追記①

問題なく使えていたのですが、立てかけた木材が傾けた方に滑り出してくる問題が起こりました。

そこで急遽、端材を使って滑り止めを底板につけました。

また、手前に小さい端材を入れたときに倒れてくるので、もう一本木材を打ち付けました。

追記②

さらに問題が発生しました。

長さのある端材を立てかけておくと、横にも前にも倒れてきて危険なことが分かりました。

そこで、横と縦に角材を一本渡しました。

使っていて困ったことがあったらどんどん改造しよう!自分で作ったのもなら、どこに手を加えていいのか分かるはず!

端材がたまってきたら、組み木の練習を兼ねてぜひ挑戦してください!