さくや(@sakuyakonoha77)です。

最近、我が家ではTRPG(テーブルトークRPG)というゲームが流行ってまして、そのゲームでは何種類ものダイス(サイコロ)を使います。

TRPGでは何種類ものダイスを使う

巨大なオーガに攻撃をヒットさせるのも。

狡猾なウィザードを話術で篭絡するのも。

足を踏み外して谷底に転落するのも・・

すべてダイスが決定します。運命をダイスに託すわけです。

そんなゲームですから、ダイスはとても大切なものです。

そのダイスのために特別なケースが欲しいと思うのは、とても自然なことですよね(?)。

上質な無垢の木材を使い、ダイスにピッタリなサイズで、そして余計な金具は使わずマグネットだけで開閉するというのが私の好みです・・が、

そんなものは販売されてません!売っていたとしても相当高価です。

こうなったらもう、作るっきゃないですね!作りましょう!

というわけで今回は、シンプルなダイスケースを作ってみようと思います。

出来上がりはシンプルですが、難易度は断トツで過去最高です。

本ブログ的にはハイエンドコンテンツになりますので初心者向きではありませんが、ノコギリと治具を駆使すればこんなことができるようになる!ということをご紹介したいと思います。

作品情報

【難易度】 (上級者向け)

【予算】約500円

【製作期間】約1日

【主な材料】

- ウォールナット材 (約400mm x 33mm x 11mm)3枚

- 塗装用の荏油

【主な道具】

- ノコギリ

- 西洋鉋

- 作業台、クランプ

- 各種治具(直角切りガイド、長さストッパー、縦挽きガイド、シューティングボード等)

[toc]

今回使用する材料

今回使用する材料はこちらです。ウォールナットの板を使用します。

今回使用するウォールナットの端材

ウォールナットは家具でよく用いられる木材で、三大銘木の一つと言われています。もともと茶色い木材なので、着色しなくても深い色合いを出してくれるのが素敵です。

加工する上でもメリットの多い木材で、硬くて耐久性があり、それでいてノコギリや鉋で加工しやすい。比較的緻密で狂いが少ないので、細かい加工にも耐えることができます。

ウォールナットは、残念ながらホームセンターではほぼ手に入りません。木材の専門店を探すか、通販で買うことになります。

ちなみに私はヤフオクで購入しました。上記写真の木材は端材として売られていたもので、1枚あたり(送料込みで)150円くらいでした。無垢材の入手で苦労されている方は、ヤフオクで探してみるとよいかもしれません。

この材料の注意点

今回入手した材料は端材なので、長さ400mm x 幅33mm x 厚さ11mm というサイズの制約があります。

この材料を使ってダイスケースを作りたいところですが、厚さ11mm、幅33mmの板で普通に箱を作るとダイスが入りません。

ふつうに箱を作ると、ダイスが入らない・・

私が使っているTRPG用ダイス(20面ダイス)の直径は23.3mmありましたので、せめて内寸が24mmは欲しいところです。たとえば、こんな感じです。

.png)

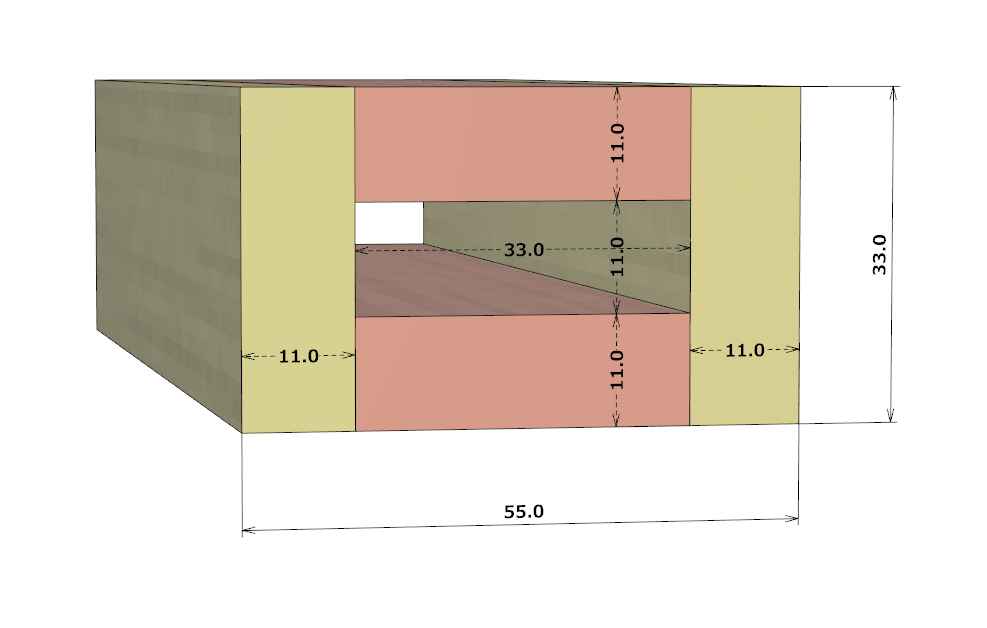

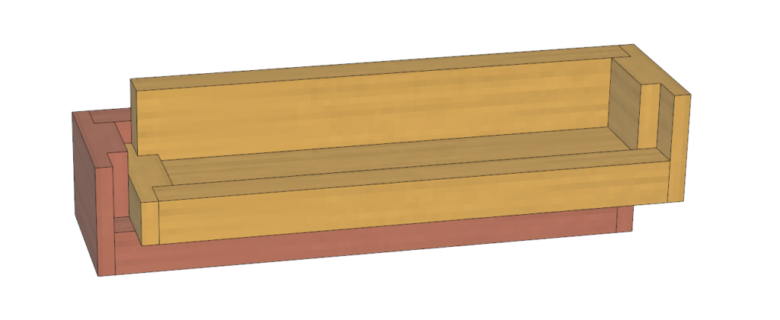

こんな感じで箱を作りたい(部品の一部を意図的に重複させています)

しかし見ての通り、この作り方は無理があります。木と木の接着面が小さすぎるし、見た目もカッコ悪い。

この材料で24mmのダイスを入れる箱を作るには、相当な工夫が必要になります。

ここから設計図との熾烈な戦いが始まったのでした・・。

壮絶な戦い(?)の末、このような設計を思いつきました。

2.png)

ダイスケースの設計図(断面図)

パズルの様に組み合わさっていますが、内側に24mm x 25mm の空間をもつ箱を創り出すことができました。

そのかわり、正確に加工して組み合わせないと隙間だらけになってしまいます。すべての直線と直角の加工を正確に行うのはマストです。

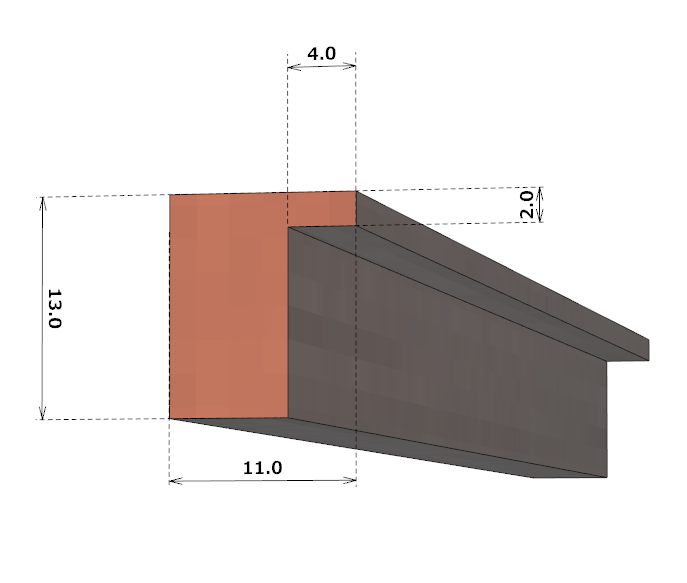

そして極めつけは『厚さ2mmを残す切り欠き』という前代未聞の加工が要求されている点です。

厚さ2mmを残す切り欠きが必要な部品

言うまでもなく、これらを通常のノコギリ加工で実現するのは至難の業です。

さて、いかに至難の業でも挑戦してみる価値はありそうです。ノコギリだけで加工するのは無理でも、ノコギリ&治具であれば実現できそうな気がします。

せっかくなので自分が持っている治具をフル活用して、この無理難題に挑戦してみたいと思います!

治具(ジグ)とは

治具とは、ノコギリなどの手道具をより効果的に使えるようにするための補助道具です。ガイドと言えばわかりやすいですね。

治具には様々なものがありますが、今回使用したものについて簡単に紹介してみます。

直角切り治具 ~木材を正確な直角で切るための治具

ノコギリ用の直角切り治具は、治具の中でも代表的なものです。これを使えばノコギリで正確に垂直かつ直線でカットできるようになります。

ノコギリ用直角切り治具

詳しくはこちらの記事で紹介していますので、あわせて読んでみてください。(下記記事で紹介しているのは改良版のため、上の写真とは形が異なります)

-

ノコギリで木材を直角に切る方法 ~高精度なノコギリガイドの作り方

続きを見る

今回は直角切り治具だけでは足りませんので、他の治具もフル活用します!

長さストッパー ~木材を全く同じ長で切り出すための治具

今回は同じ長さの材料をいくつも用意することになります。といっても、墨線を引いて、墨線通りにノコギリで切る・・という方法では正確に同じ長さにすることはできません。必ずわずかな誤差が出ます。

こういうときには長さストッパーと直角切り治具を組み合わせて使用します。

長さストッパーと直角ガイドを使って、同じ長さで切り出す

上の写真で中央にあるのが直角切り治具です。そして左側にあるL字型の道具が長さストッパーです。『超画期的木工テクニック集』で紹介されているものを参考に自作しています。

この長さストッパーを使用して材料を切ることで、まったく同じ長さの材料を切り出すことができます。

縦挽きガイド ~木材を正確に縦に切るための治具

木材の一部を切り取る『切り欠き加工』では、こちらの縦挽きガイドが活躍します。

.jpg)

縦挽きガイド(ノブ面)

.jpg)

縦挽きガイド(マグネット面)

これは私のオリジナル治具ではなく、杉田豊久氏の著書『杉田式ノコギリ木工のすべて』で紹介されている『縦挽きガイド』を参考に作成したものです。

この治具があると、ノコギリ一本で正確な縦挽き、段欠き、ホゾ加工などができるようになります。とても便利な治具なので、ぜひ本を参考にして作成してみてください。

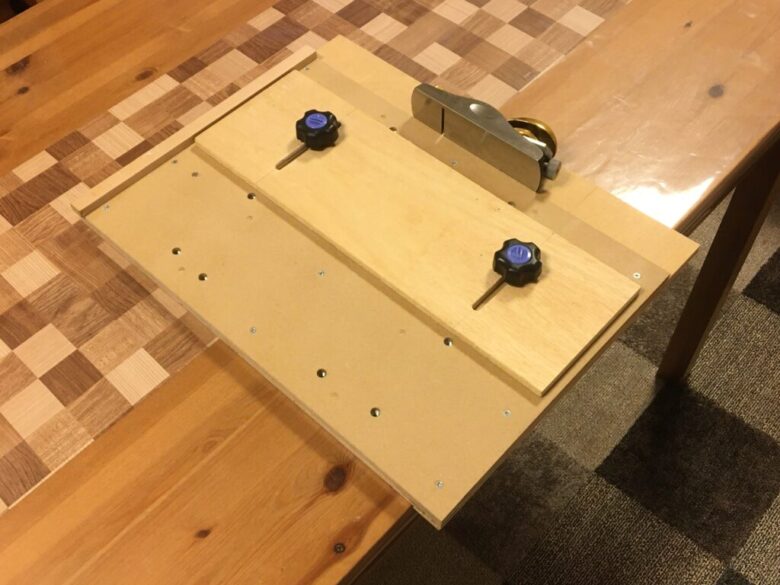

シューティングボード ~鉋で正確な加工を行うための治具

上で紹介した治具とノコギリを使えば、かなり精度の高い加工をすることができます。

しかしそれでも、さらにその上を行く精度が必要になることがあります。紙一枚分の厚さ以下の調整になると、さすがにノコギリでは無理がありますので鉋の出番になります。

初心者にとって鉋はハードルの高い道具かもしれませんが、初心者でも扱いやすい道具として『替え刃式鉋』と『西洋鉋』を過去記事で紹介していますので、あわせて読んでみてください。

-

替刃式鉋(かんな)はDIY初心者におすすめ!面取りの方法など、詳しい使い方を紹介します

続きを見る

-

西洋鉋は初心者にもおすすめ! ~購入方法、使い方、メンテナンス方法について

続きを見る

今回私は西洋鉋を使いましたので、西洋鉋を使う方針で話を進めます。

西洋鉋は扱いやすく素晴らしい切れ味の道具ですが、それでもフリーハンドで扱えば誤差が出ます。

そこで、西洋鉋で正確な加工を行うために必要な治具が『シューティングボード』です。

西洋鉋用シューティングボード

シューティングボードを使えば、正確な直線、正確な直角、正確に同じ幅の材料を量産することができます。

こちらの記事で詳しく紹介していますので、あわせて読んでみてください。

-

フェンス可動式の鉋用削り台(Shooting Board)の機能と作り方

続きを見る

高精度加工用のノコギリとは

高精度で加工をするためには、高精度のノコギリも必要になります。

あまり意識されないことですが、ノコギリにも精度や誤差といった概念があります。

精度の低いノコギリは、キッチリ加工しているつもりでも誤差が出るものです。

こう書くと、木工に詳しい方であれば胴付鋸(どうつきのこ)を思い浮かべるかもしれません。

伝統的な木工であれば当然の選択ですが、残念ながら今回は胴付鋸を使うことができません。

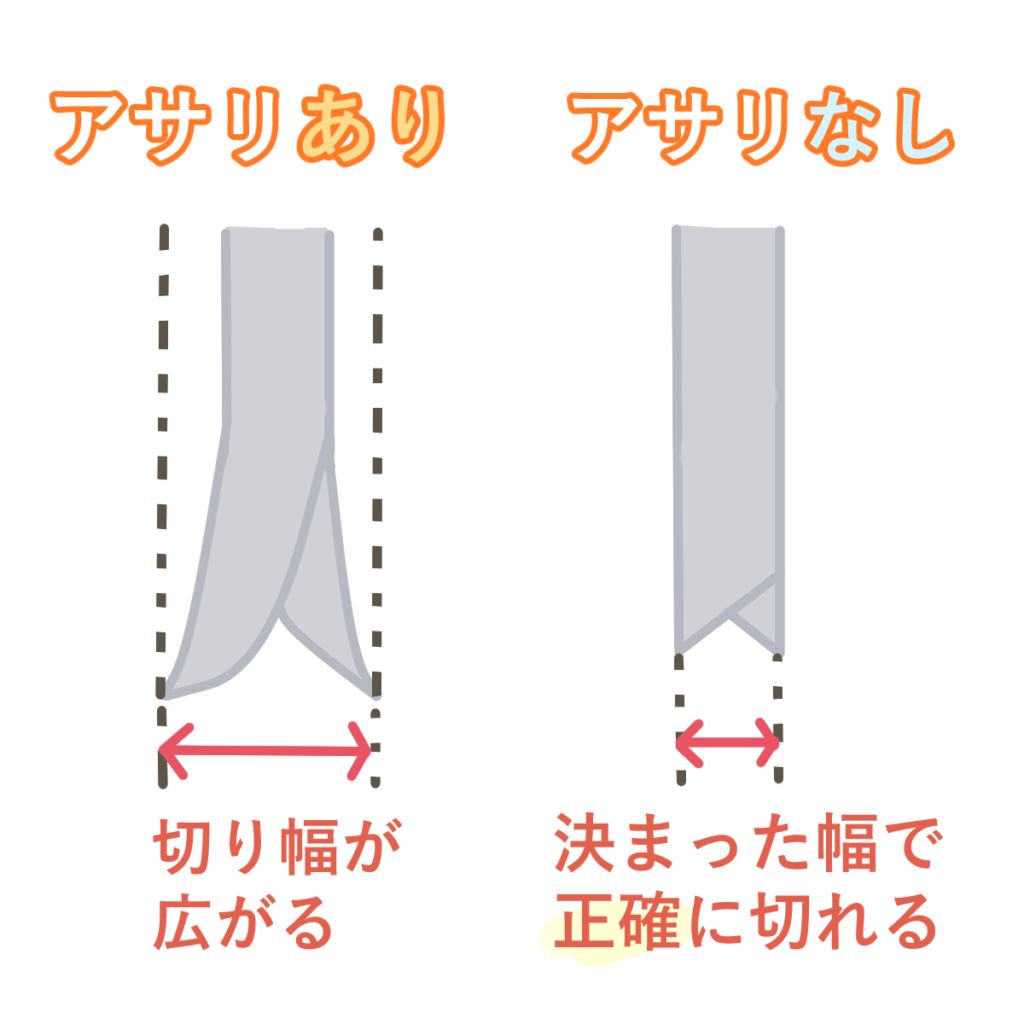

ノコギリ用の治具を使う場合、胴付鋸の背に付いている金具が治具にぶつかるので使えないというのが一つの理由、アサリがあるノコギリを使えないというのがもう一つの理由です。

アサリというのはノコギリ刃の先端の開きです。たとえば厚さ0.6mmのノコ刃でも、アサリがあると切り幅は0.8mmになったりします。治具を使ったノコギリ木工では0.1mm単位の精度で加工するので、アサリによる切幅の誤差が無視できないのです。

ノコギリのアサリの違い

ホームセンターに行けば分かりますが、アサリ無しノコギリはほぼ販売されていません。今回は縦挽きも行うのですが、縦挽きもできるアサリ無しノコギリとなるとほぼ皆無です。

というわけで、使えるノコギリは一択になります。ゼットソーが製造している『α265 アサリ無しノコギリ』を通販で買うことになります。

※↑アサリ無しノコギリはYahooショッピングのみ購入可能です!

(Amazonリンクが表示されますが、Amazonではα265アサリ無しの取り扱いはありません!)

適切な治具とα265アサリ無しノコギリが揃えば、初心者であっても極めて精度の高い加工が可能になります。

木製ダイスケースの設計図

それではあらためて、今回作成するダイスケースの設計図を見てみます。

.png)

ダイスケースの設計図(全体図・開いた状態)

こちらが開いた状態です。上下に分かれていますが、上と下は対称で同じ作りです。これを上下合わせるとこのようになります。

.png)

ダイスケースの設計図(全体図・閉じた状態)

ダイスを収納する空間は 25mm x 24mm x 138mm の広さになっています。ダイスを載せる部分はトレーとなっており、開口部にも2mmの段差がありますのでダイスが滑り落ちるのを防いでくれます。

2.png)

ダイスケースの設計図(断面図)

.png)

ダイスケースの設計図(トレー部分)

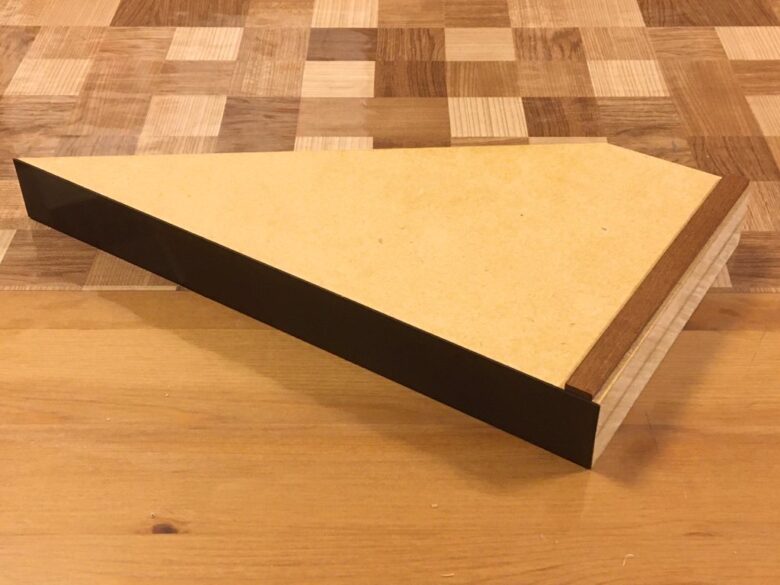

このダイスケースの上半分は、ひっくり返すと下半分とうまく重なるようになっています。TRPGのゲーム中は、このように重ねて置いて置くとダイストレーになるので便利です。

蓋をひっくりかえせば、コンパクトに重ねることができる

木製ダイスケースの作り方

それでは、ダイスケースの作り方を見ていきます。今回は、ひとつひとつの加工の精度が重要になります。

同じ長さの材料は全く同じ長さに、直線と直角は完全な直線と直角に。それがノコギリにとって難しいことは重々承知していますので、ひとつひとつ適切な治具を使い、正確に加工していきます。

材料の切り出し

まずは直角切り治具と長さストッパーを使って、必要な部品を切り出していきます。

ウォールナットの角材を全く同じ長さで必要数切り出す

上の写真では長さストッパーの先端がノコギリ用直角切り治具の下に潜り込んでいます。短い材料を切り出す場合は、このような使い方になります。

同じ長さで切り出した後、幅を細くする必要のある材料は直角切り治具を使って縦切りしておきます。

同じ長さで切り出した材料

さらに精度を上げるための微調整

治具を使えばノコギリだけでもかなりの精度で加工ができます。しかし、それでも誤差が出てしまったり、断面が荒れてしまうことがあります。

そこで西洋鉋とシューティングボードを使って仕上げ加工をしていきます。

長さを切りそろえるときは、木口をカンナで少しずつ削ります。

西洋鉋で長さを切りそろえる

細長い材料の幅を切りそろえるときは、木端面を削っていきます。

西洋鉋で木端面を削る

こうして長さ、幅を切り揃え、しっかりと直角を出しておくことが、この後の工程のためにも重要になります。

段欠きのために正確な切込みを入れる

材料を切り出したら、段欠きのための切り込みを入れていきます。ここからは縦挽きガイドを主に使います。

縦挽きガイドを使って材料に切り込みを入れる

縦挽きガイドは、材料の端から任意の幅の位置で縦に切り込むための治具です。縦挽きガイド上部にあるスリットにスペーサーをいれることで切り込む位置を決めることができるので、段欠き部分に接着する予定の木材をそのままスペーサーとして使っています。

縦挽きガイドの詳しい作り方と使い方はこちらの書籍で紹介されていますので、興味のある方は読んでみてください。

こうして縦挽きをしていくと、最終的にこのような材料を用意できます。

段欠き加工が完了した材料

例の2mm厚のアレ

でもノコギリと治具をちゃんと使っていれば、案外簡単にできてしまうんだ

表面の仕上げ削り

材料の切り出しと段欠き加工が終わったら、表面を軽く鉋で削って艶を出しておきます。

表面を薄く鉋で削って艶を出す

接着

仕上げ削りが終わったら、いよいよ接着です。木材にボンドを塗って、ぺたぺたとくっつけていきます。

ボンドを使って部品を接着

今回は箱モノなので、複数の部品を一度に接着する必要があります。こういう時は自作のクランプを使うと便利です。

自作クランプを使って箱を接着

自作クランプについてはこちらで詳しく紹介しています。

-

初心者でもかんたん!自作木工クランプの作り方

続きを見る

マグネット取り付け

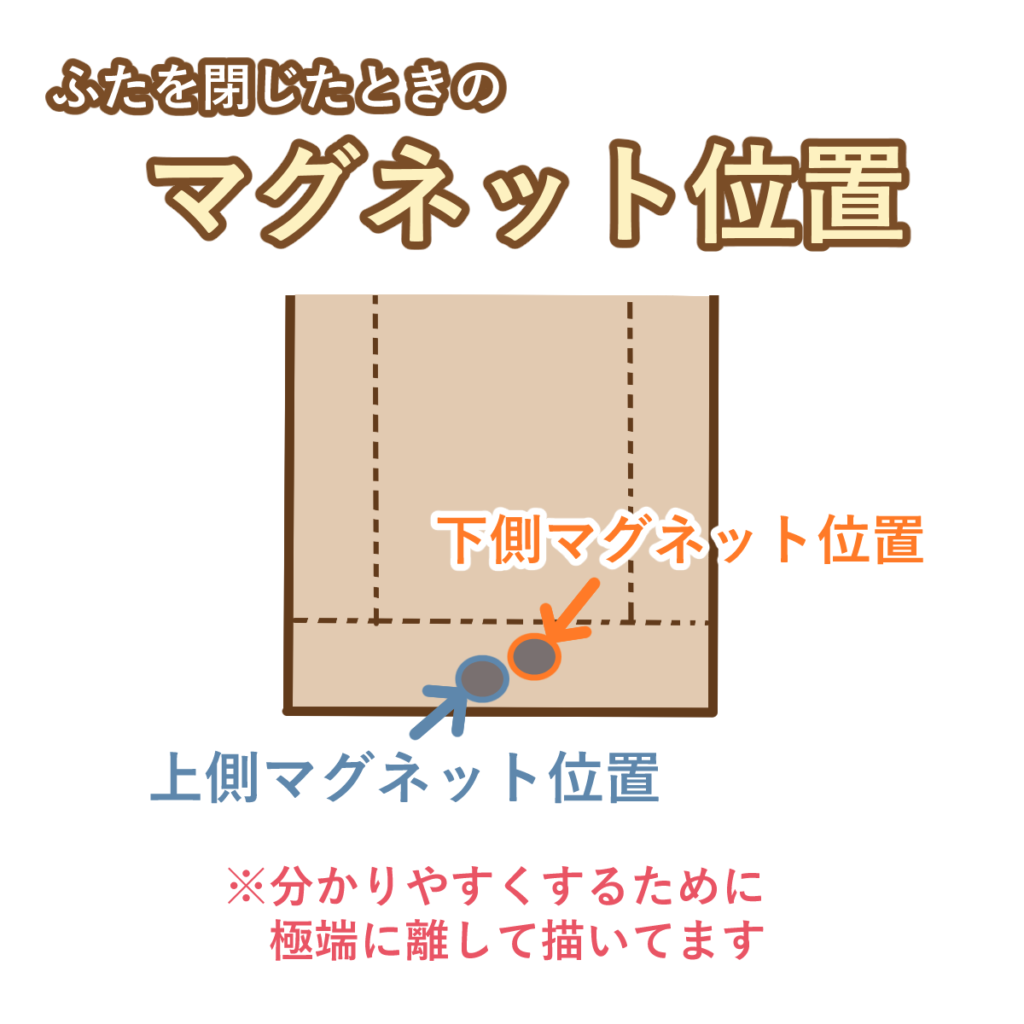

今回は箱の両側にマグネットを埋め込み、磁石の力で閉じるようにしてみます。

まずは、箱の両側にマグネット取り付け位置の印をつけます。

マグネット一の印をつける(鉛筆で+マークを書いてある

この時、向かい合う場所の印はわずかにずらして、箱が閉じる方向に引き合うようにしておきます。

ふたを閉じたときのマグネットの位置

印の位置が決まったらドリルで穴を開けますが、穴が深すぎるとマグネットの力が弱くなってしまいますので、ちょうどいい深さになるようにノギスを使って調整します。

まずは、マグネットの厚さをノギスで測ります。

マグネットの厚さをノギスで測る

すると、ノギスの反対側(手前側)に深さ測定ゲージが飛び出してきます。

ノギスの反対側に突き出る深さゲージ

このゲージを使って、穴の深さを調節します。穴が浅いときは再度掘る必要があるので、わずかにゲージより深めにする方が安心です。

深さゲージを使って、穴の深さを測る

穴を掘ることができたら、接着剤を少し入れてマグネットを埋め込みます。

穴にマグネットを埋め込む

これで組み立ては完成です!

塗装

今回は無垢のウォールナット材を使っていますので、着色するのはもったいないですよね。こういう時は無色のオイルで塗装するのが一番です。

今回は荏油(えごま油)のみで仕上げることにしました。

荏油を塗って仕上げ

この荏油は木工仕上げ用で、あらかじめ加熱処理(酸化処理)がされています。そのため乾燥が早く扱いやすいのが特徴です。

たっぷりと塗って十分に吸い込ませた後で、布で余分な油をふき取りつつ磨くというのが基本的な使い方です。何度か繰り返し塗ることで、より深みのある艶が出るようになります。

こういった油が無い場合は、オリーブオイルやくるみオイル(KALDIで販売されています)でも構いません。ただしその場合は乾燥に数日~1週間以上かかる場合があります。

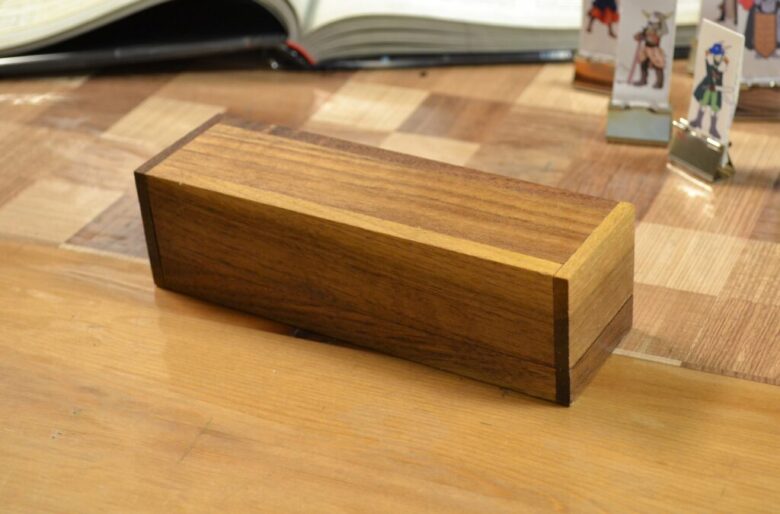

木製ダイスケースの完成

今回作成したダイスケースはこちらです。

ウォールナット材で作成したダイスケース

蓋を閉じたダイスケース

蓋を重ねればコンパクトなダイストレーにもなる

これでさらに彫刻などできると最高なのでしょうが・・そこまでの気力はありませんでした(笑

そこまでしなくても、十分に良い仕上がりになったと思います。蓋を閉じたとき、マグネットでひきつけあって『カタッ』という硬い音を響かせるのもいい感じ。

やはり無垢材で作った箱は良いですね!

今回はノコギリと治具だけで、木組みによる箱作りをしてみました。作業時間は約一日(朝~晩まで)。もっと時間がかかるかと思っていましたが、案外そうでもなかったですね。

初心者がいきなりこれを作るのは難しいとは思いますが、適切なノコギリと治具があれば不可能ではないはずです。実際、私も数年前までは初心者だったわけですから。

この記事を読んで『よし、自分もいつかこういうのを作ってみよう!』と思ってもらえたなら、これほど嬉しいことはありません。

もしこれから木工を始めてみようと思う方がいれば、ぜひこちらの記事から読んでみてください。

-

ノコギリで木材を直角に切る方法 ~高精度なノコギリガイドの作り方

続きを見る

-

テーブル上で使えるDIY用作業台を自作しよう【設計図&木取り図付き】

続きを見る

DIYや木工について、もっと具体的に相談してみたいという方がいましたら、気軽にコメント欄かTwitter(@sakuyakonoha77)でお声掛けください!