木工系のDIYではノコギリで木材を直角に切ることが頻繁にありますが、ノコギリで正確に切るというのは非常に難しいものです。

そういう時に役立つのが治具(ジグ)です。治具とは、何かを加工するときに補助的に使う道具全般を指します。いわゆるノコギリガイドも治具の一つです。

この記事では、簡単に自作できて効果抜群なノコギリガイドを詳しく紹介します。

作り方の難易度と直角の精度に応じて三種類ありますので、ご自身のレベルに合わせて選んで読んでみてください。

- 《初心者向け》ノコギリ用ガイドブロック

- 《中級者向け》ノコギリ用直角ガイド

- 《上級者向け》【角度調整式】ノコギリ用直角ガイド

《初心者向け》ノコギリ用ガイドブロック

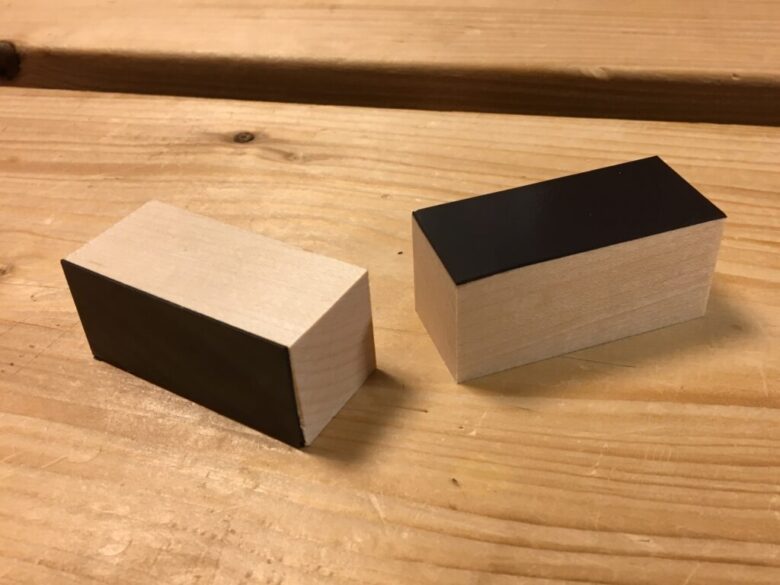

一番シンプルなノコギリガイドは、上の写真にあるようなノコギリ用ガイドブロックです。黒い部分はマグネットになっています。

なにこれ。角材・・?

これがノコギリガイド。これを使うだけで、「ノコギリでまっすぐ切れない~」っていう悩みが解決するんだ

ノコギリ用ガイドブロックの作り方

適当な長さの角材に、100均で販売されているシール付きマグネットシートを貼り付けるだけです。ノコギリの刃はマグネットシートにくっつく、という性質を利用してノコギリガイドにするわけです。

マグネットシートは消耗品。だから100均のもので十分

ノコギリ用ガイドブロック使い方

このノコギリ用ガイドブロックは、両面テープで材料に貼り付けたり、材料と一緒にクランプしたりして使います。

たとえば大きな木材(2x4材を貼り合わせたもの)の端を垂直に切るときは、

上の写真のように材料とノコギリ用ガイドブロックを一緒にクランプして、

マグネットシートにノコギリの刃を貼り付けたまま、前後に動かすと、

直線、かつ垂直に切ることができます!

なお材料とノコギリガイドと作業台をしっかりクランプすることがとても大切なのですが、都合の良い作業台がない場合もあります。そういう場合は私と同じように、食卓の上でクランプできるようにするための小型作業台を作ってみてください。こちらの記事で詳しく紹介しています。

ガイドブロックの応用例

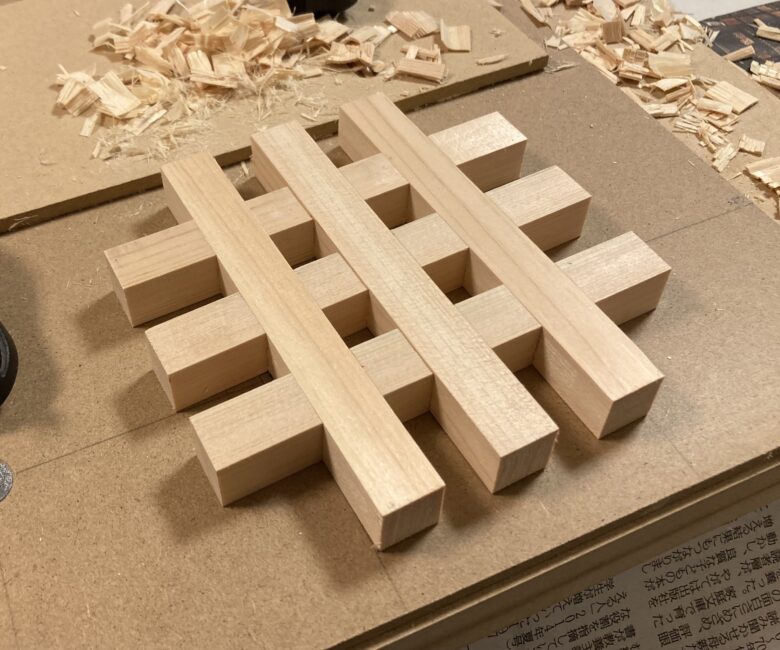

さらに応用として、ガイドブロックを二つ使うと正確な溝(みぞ)加工もできるようになります。

上の写真は、細い角材を両面テープで貼り合わせた状態でまとめて溝加工をしたものなのですが、貼り合わせたものをバラして組み合わせると

こんなに美しい相欠き継ぎ(あいかきつぎ)の鍋敷きを作ることが出来ます。

詳しい手順はこちらの記事で説明していますので、興味がある方は後で読んでみてください。

でもこれだと、直角を出すにはいちいちスコヤが必要になるよね?ちょっと面倒・・

そこで必要になるのが、次に紹介するノコギリ用直角ガイドだ

《中級者向け》ノコギリ用直角ガイド

先ほどのガイドブロックはとても便利なものですが、ガイドブロックだけでは直角に切ることができないという不便さがあります。

その弱点を補うために、ガイドブロックをさらに発展させたのがノコギリ用直角ガイドです。

直角ガイドの詳しいことは杉田豊久氏の著書『超画期的 木工テクニック集』で紹介されています。直角ガイドをはじめ、ノコギリガイドを使ったノコギリ木工の基礎について詳しく記載されています。

この記事では、書籍で紹介されている直角ガイドに私なりの工夫を加えたものについて紹介します。

これが一つあるだけでほぼすべての木材を正確に直角に切ることができるようになります。本格的な木工をしようと思ったら、まず最初に必要となるノコギリガイドなのでぜひ作ってみてください。

ノコギリ用直角ガイドの作り方

ノコギリ用直角ガイドは、ある程度の幅の板材(ベース板)に、直角フェンスを接着して作ります。板材の端にマグネットシートを貼り付けてノコギリ用のガイドとしています。

ノコギリ用直角ガイドの材料

ノコギリ用直角ガイドの材料は、ベース板一枚とフェンス板一枚です。

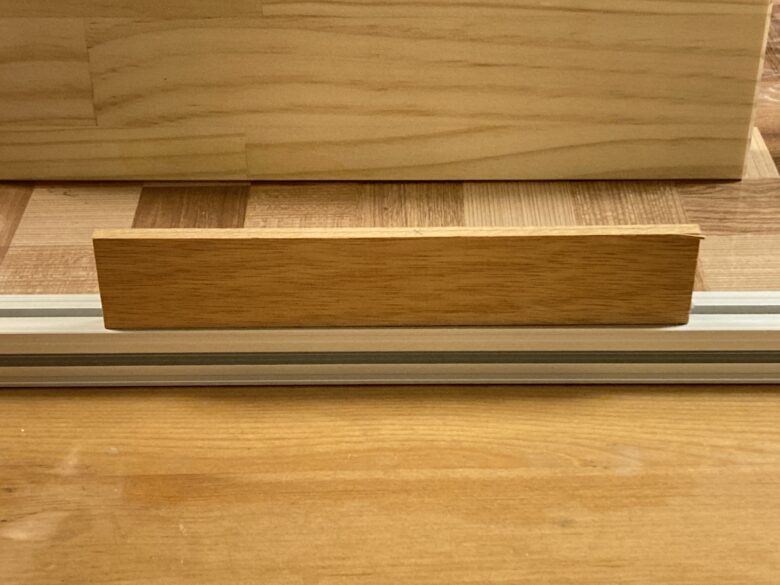

大きな板がベース板、その上に載っている茶色い板がフェンス板です。

一見単純な材料なのですが、精度を上げるために重要なポイントがありますので詳しく説明していきます。

ベース板のポイント

ベース板は、材料は何でも構いません。

ただし捻じれたり反ったりすると精度が下がりますので、そのリスクを避けるのであれば集成材がおすすめです。今回は 250 x 150 x 24mm のパイン集成材を使用しました。

ベース板の端(木端面)にマグネットシートを貼ることになるので、ベース板の厚さは24mm以上は欲しいところです。厚さが大きいほうがノコギリでカットする際の垂直精度が向上します(ただしノコギリを引くのが重くなります)。

そしてマグネットシートを貼り付ける木端面は必ず直線・垂直である必要があります。ホームセンターで材料を買う際には、端が直線・垂直になっているものを選ぶようにしてください。

フェンス板のポイント

フェンス板は、幅30㎜、厚さ5㎜くらいの工作材がおすすめです。長さはベース板の幅以上(今回の場合は150mm以上)あれば大丈夫です。

反り、曲がり、ねじれがなく、木端面が直線のものを選んでください。

ノコギリ用直角ガイドの作り方

step

1ベース板の木端面にマグネットシート(100均)を貼り付ける

マグネットシートは大きめのものを用意して貼り付けてから、周りをカッターで切り落すときれいに仕上がります。

step

2フェンス板をベース板に接着する

ここが一番重要!!

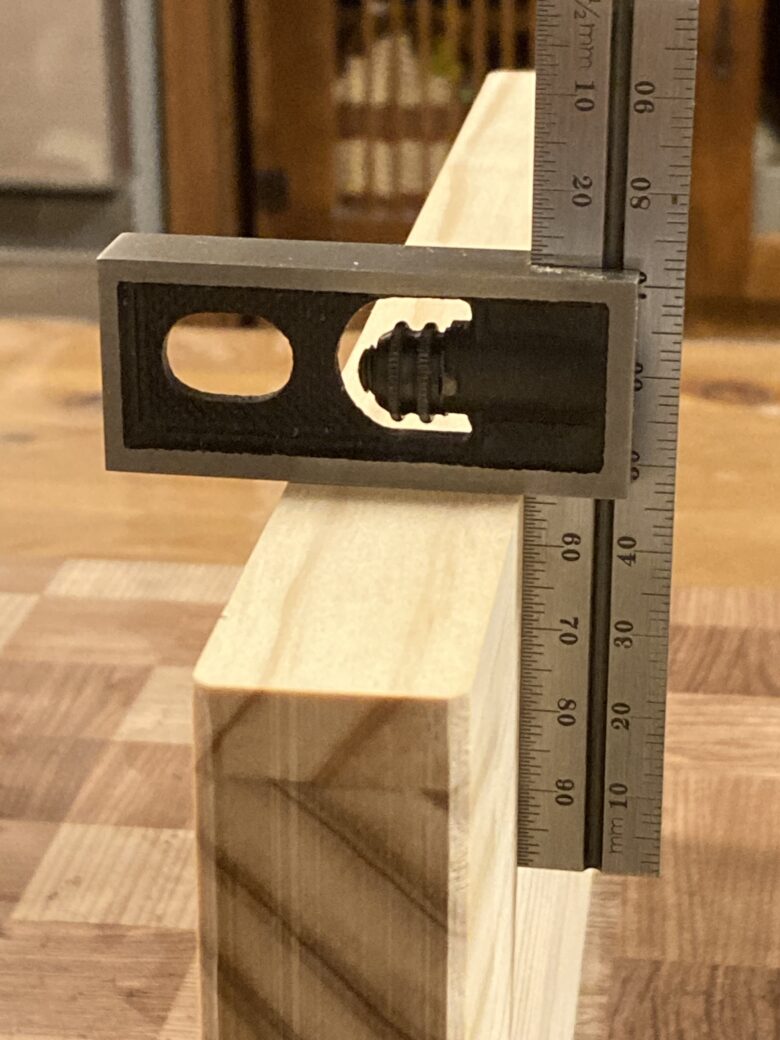

フェンス板接着の際は、スコヤをベース板の端(短辺)から50㎜程度離れた位置にあてがって、フェンス板がマグネットシートに対して直角になるように接着します。

フェンス板はマグネットシートよりも少しはみ出るように接着します。はみ出た部分を後で切り落として面一(つらいち)にするためです。

接着中にフェンス板が動くこともあるから、完全に固まるまでは時々様子を見たほうがいいよ

ここはビスとか釘とか使わないの?

お勧めしない。ビスとか釘を打つ時に木目の影響で僅かに横ズレすることがあるから

step

3フェンス板のはみ出した部分を切り落とす

十分に時間をおいて接着剤が固まったら、全体をひっくり返して作業台にクランプし、マグネットシートにノコギリの刃を当ててそのまま切り落とします。

なお、この時はアサリ無しノコギリを使うのがベストです。

無ければ普通のノコギリでも構いませんが、マグネットシートをノコギリの刃で傷つけないように注意してください。

これでノコギリ用直角ガイドの完成です!

ノコギリ用直角ガイドの使い方

ノコギリ用直角ガイドは、材料と一緒にクランプして使います。

材料に直角ガイドを乗せるとき、裏面のフェンスが材料にぴったり当たるようにしてください。

フェンスが材料にぴったり当たっていれば、マグネットシート面が正確な直角・垂直・直線になっています。

この状態でマグネットシートにノコギリの刃を貼り付けて、そのままゆっくり切っていきます。

このとき、ノコギリの刃がマグネットシートから離れないようにしてください。

特に手前部分が左右にブレやすいので要注意です。

この直角ガイドで切ったときの結果はこんな感じです。

水平方向の直角精度はとても高く、ノコギリ加工の精度としては上限レベルと言ってよいでしょう。

垂直方向の精度もかなり良いのですが、下の写真のように若干の誤差が出ることはあります。

え・・?上の写真で誤差があるの??

よく見ると左の端に隙間があるんだ。完全な垂直とは‥言えないかな。もちろん、そこまで気にしない場合は問題ないよ

《上級者向け》ノコギリ用直角ガイド【角度調整式】

先ほど作成した直角ガイドは、実際に切ったときに出るわずかな誤差、ベース板やフェンス板が変形したときに出てしまう誤差・・などを解消することができません。

ここまでくると非常に細かい話になるけど、自分のクセのようなもので毎回同じようにズレることがある。そういう場合にフェンスを微調整できれば、誤差を吸収することができるんだ

そこでさらに改良を加えたのがこちらです。

.jpg)

改良点は下記3点です。

- ベース板を厚くして36mmとした ⇒垂直方向の直角精度を改善

- フェンス板をアルミ板に変更 ⇒フェンス板の変形による誤差を避ける

- フェンス板をボルト&ナット(ベース板に埋め込んである)で固定 ⇒直角の角度を微調整可能に

ここで改良したことは、私自身がこういう問題に直面したことがあるって意味でもある

詳しい作り方は割愛しますが、留め切りの記事のほうでよく似たノコギリガイドを作成しているので、そちらを参考にしてみてください。

まとめ

DIYを始めたばかりの初心者はもちろん、ある程度経験がある方にとっても木材を直角に切ることは難しいことです。

しかしどんな木工であっても、木材を直角に切るところから始まります。直角に切れることが木工の大前提なのです。

何年も練習をすればできるようになると言いますが、私たちDIYerは何年も練習するというわけにはいかないので、合理的に解決するための方法が今回紹介した『ノコギリガイド』ということになります。

ノコギリガイドはとても便利なものですが、ノコギリガイドの精度にも限界があります。それは悪い意味だけではなく、作り方によって精度をコントロールできるということでもあります。

私の経験から言うと、

- ノコギリガイドの精度は、ノコギリガイドを作る際の材料の精度をそのまま反映する

- ノコギリガイドが大きければ、精度が上がる代わりに扱いにくくなる

- ノコギリガイドが小さければ、扱いやすい代わりに精度が下がる

- ノコギリガイドにおいては大は小を兼ねない

と言えます。

どの程度の精度を出すかはノコギリガイドを作る自分次第で、その気になればどこまでも精度を追求できるということです。

今回紹介したノコギリガイドは初心者にも作りやすく使いやすいものでしたが、これをきっかけにして、ぜひノコギリガイドを作る楽しみと奥深さを知ってもらえれば幸いです。

直角に慣れてきたら、次は留め切り(45度カット)にもチャレンジしてみると面白いと思います。ノコギリガイド作成の難易度は上がりますが、作ることが出来れば簡単に留め切りができるようになります。よろしければこちらの記事も読んでみてください。

参考書籍

ノコギリ用のガイドに興味が出てきたら、ぜひ杉田豊久氏の著書を読んでみてください。様々なノコギリガイドの作り方と使い方について詳しく解説されています。

超画期的木工テクニック集

杉田豊久氏の著書の一冊目で、直角ガイド、留め切りガイドなどノコギリ用ガイドのほか、留め継ぎ、包み継ぎ、相欠き継ぎ、追い入れ継ぎなど、ノコギリガイドを使った加工方法を詳しく解説しています。

2013年当時のノコギリガイドについて記載されているため、さまざまな改良がされた現在のノコギリガイドと比べると旧式と言える記載があります。しかしノコギリとガイドを駆使する『杉田式ノコギリ木工』の原点であり、この内容が以降の書籍の前提知識となっていくため必読となる一冊です。

杉田式ノコギリ木工のすべて

2015年に出版された『杉田式ノコギリ木工』関連書籍の2冊目。『超画期的木工テクニック集』の続編という位置づけになっています。

新型縦挽きガイド、ベンチフック、大留め削り台、平留め削り台の紹介と、蟻継ぎ用のノコギリガイドに関する詳しい説明があるほか、巻末には本格的なワークベンチの作り方に関する解説もあり、(いつか作りたいなぁと夢見ながら)読むだけでもとても楽しめる内容になっています。

木組みの完全テクニック

2021年に出版された『杉田式ノコギリ木工』関連書籍の3冊目であり、これまでの集大成ともいえる一冊。驚くことに、海外でも英訳されて販売されています。

縦挽きガイド、直角ガイド、留め切りガイドなど、杉田式ノコギリ木工で駆使するノコギリガイドはすべて解説されているため、三部作のうち一冊だけを買うのであれば『木組みの完全テクニック』を選ぶのがベスト。

ただし前述の2冊と比べると難易度の高い内容となっているため、これから木工を始めようという方にはハードルが高いと感じます。ノコギリに慣れていない方は、前述の2冊のほうをお勧めします。