さくや(@sakuyakonoha77)です。

初心者向け(?)の蟻継ぎ解説記事の3回目、いよいよ最終回!

読者の皆様もすでに忘れているかもしれませんが、実は『升』を作っていたことを思い出しました(笑)。もちろん、最後は組み立てて升に仕上げていきますよ!

-

ノコギリと治具を使った蟻継ぎの作り方(1)

続きを見る

そしてこれまで同様、今回も治具モリモリです!

杉田豊久氏の著書『杉田式ノコギリ木工のすべて』を参考に、ノコギリと治具を駆使して初心者でもできる蟻継ぎ方法を説明していきます。

治具をどう使えば正確な加工ができるのか。

うまくいかなかった場合はどこを見直せばよいのか。

それがわかるように詳しく説明してきますので、どうぞお付き合いください。

蟻継ぎの作成手順(前回の続き)

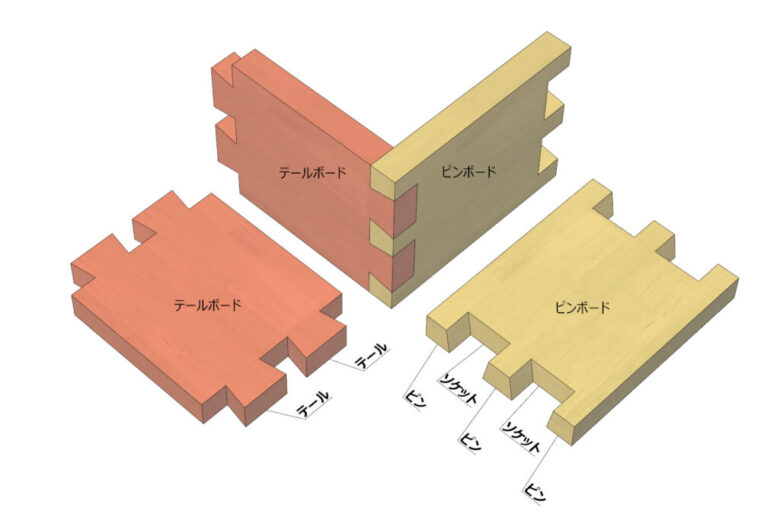

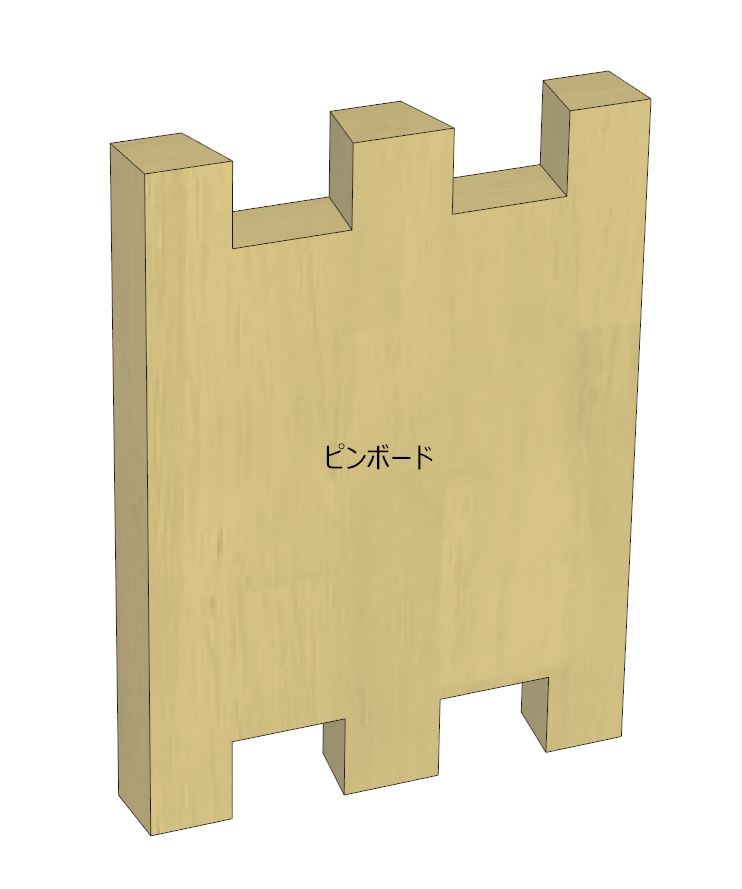

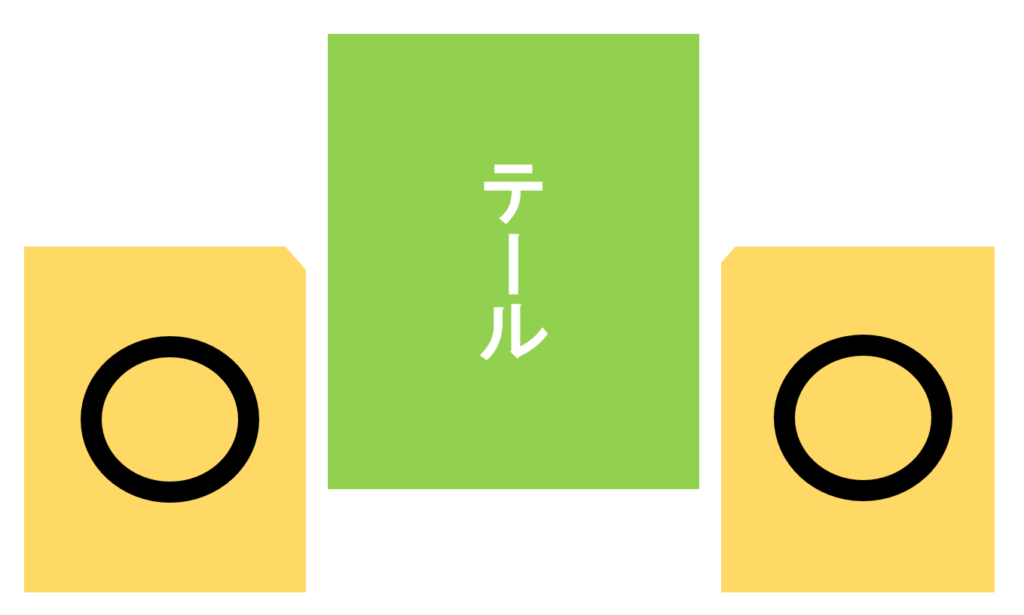

今回作るのはピンボードです。ということで部品の名前が出てきますので、改めて部品の名前をおさらいしておきます。

左のオレンジの部品が、前回作成したテールボードです。そして右の黄色い部品が、今回作成するピンボードです。

テールボードとピンボードは、テールとソケットがぴったり組み合わさります。しかも、そのキツさはキツすぎずユルすぎず、ちょうどよく調整する必要があります。

知恵を使ってロジカルに攻めれば、必ずジャストフィットにできるよ

4.テールの形をピンボードに写す

ピンボードのソケットの形は、前回作成したテールの形を写し取ることで決めていきます。いわゆる現物合わせ(げんぶつあわせ)です。

どんなにノコギリ加工が上手であっても、テールの形は一つ一つ微妙な差があります。ピンボードのソケットの形も、それに合わせる必要があるわけです。

問題はその形をどうやって写し取るかです。少しでもズレると失敗します。

ピンボードとテールボードを固定するための治具

ズレないように注意して‥などという根性論を語っても意味はないので、さっそく治具をひとつ作ってしまいましょう。

このような治具を用意します。材料は何でもOKですが、厚さのある集成材がおすすめです。

二枚の板を直角に接着してベース板とし、そこに二本の細いフェンス材(ここでは幅5㎜程度の工作材)を接着しています。ベース板とフェンス材はそれぞれ直角になっています。

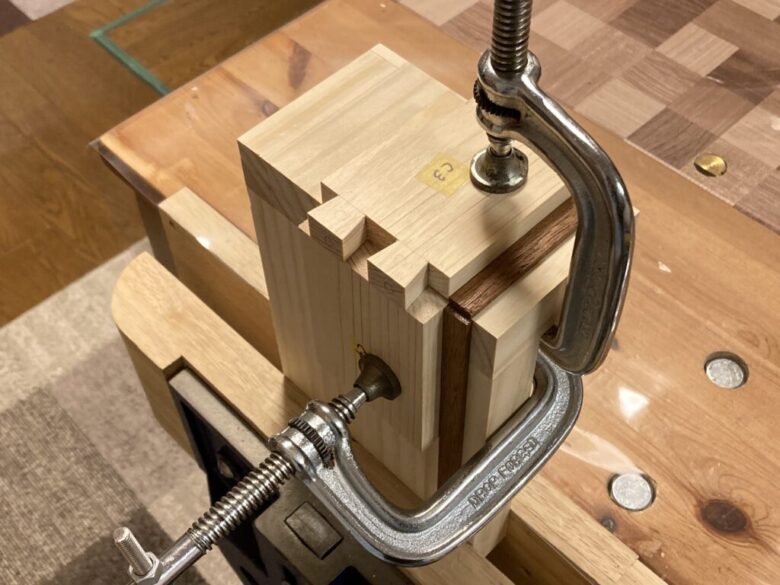

この治具を下の写真のように使って、加工済みのテールボードと、未加工のピンボードを固定します。

ちょっと色的にわかりにくいので、図解したのがこちらです。

青色がベース板、赤色の細い棒がフェンスです。青色のベース板は、立てるようにしてバイスで挟むか、作業台にクランプしてください。

黄色い板がピンボード(加工前)で、右側のフェンスにピッタリ合わせた状態でクランプしています。

そのピンボードの上、木口部分にテールが乗るようにテールボードをクランプします。テールボードのほうも右側のフェンスにピッタリ合うようにしつつ固定します。

テールの形を写し取る道具について

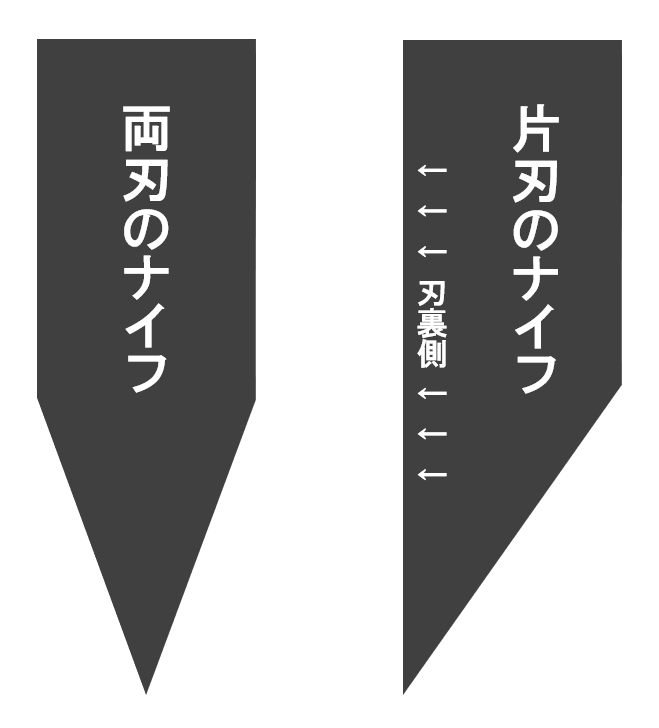

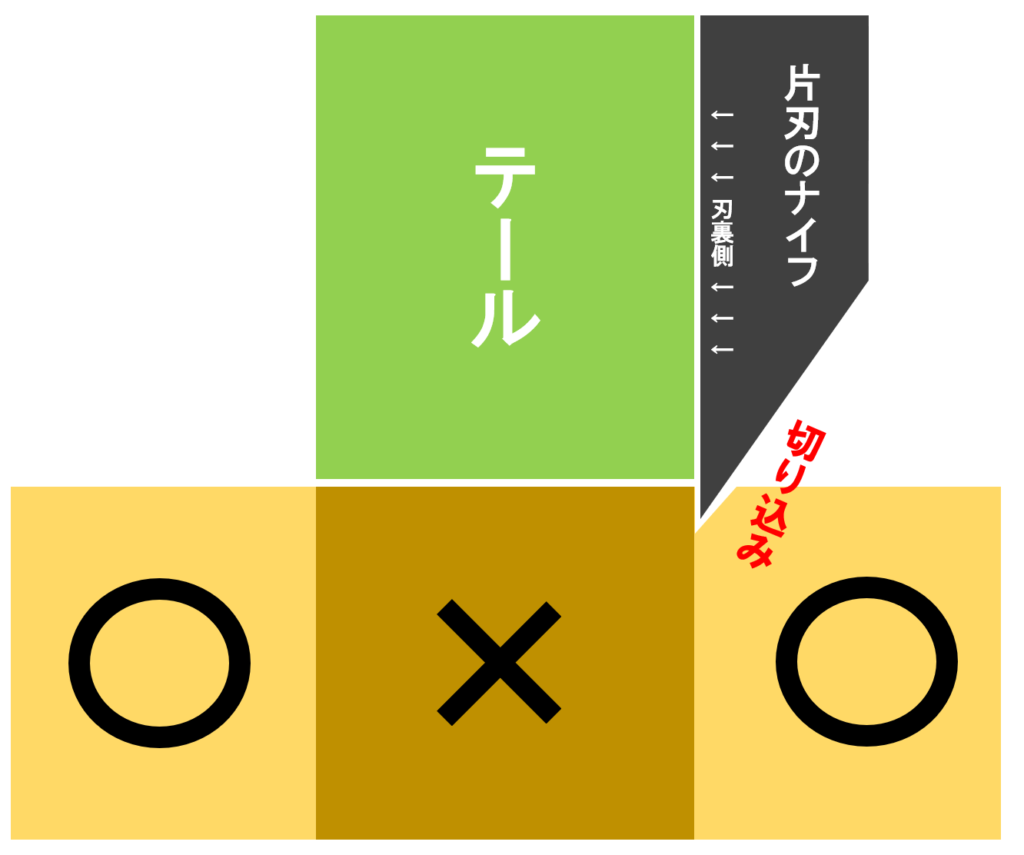

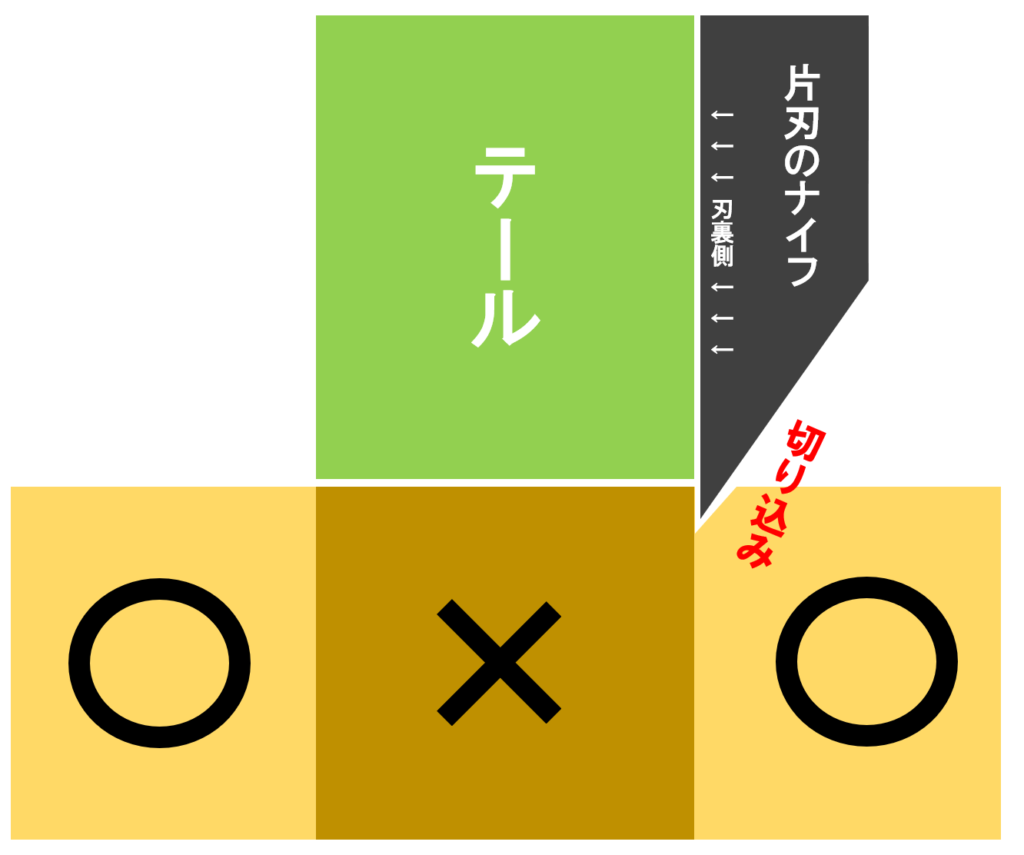

テールの形をピンボードに写すのですが、そのときに使う道具は鉛筆ではなく片刃(かたば)の刃物です。

まずはテールの形をピンボードに写すやりかたを見てみてください。下の写真のようにテールの側面に沿って切り込み、テールの形をピンボードの木口に写します。

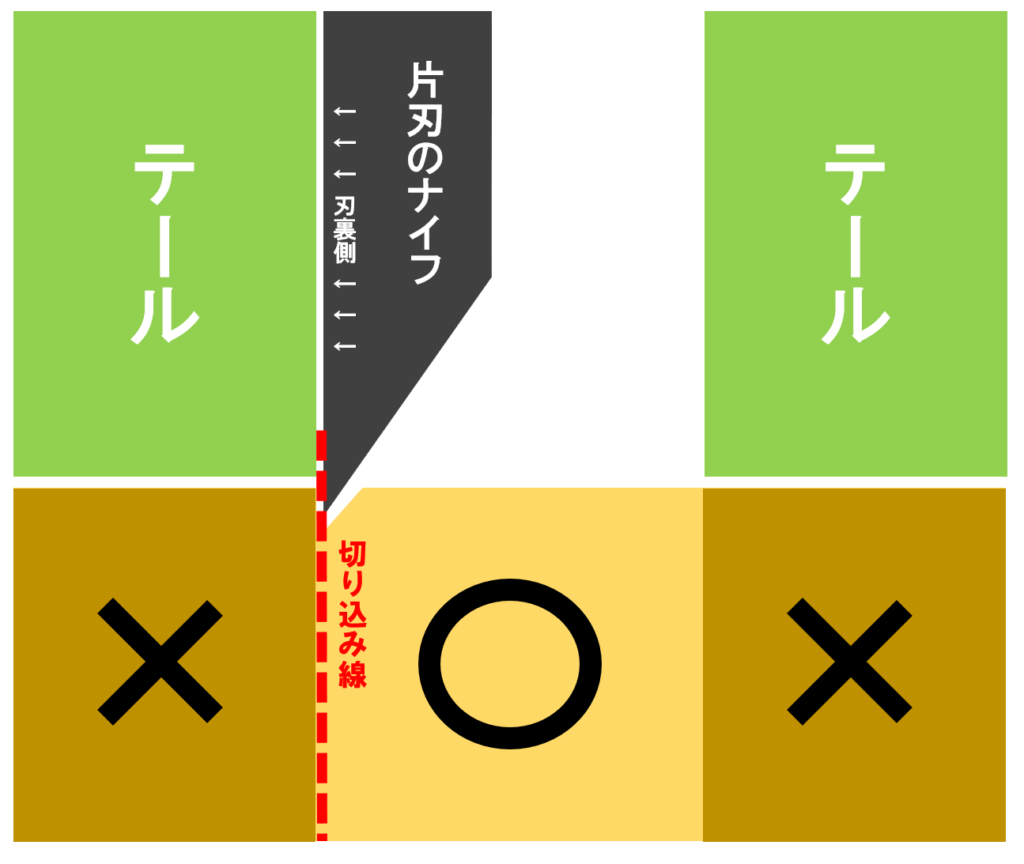

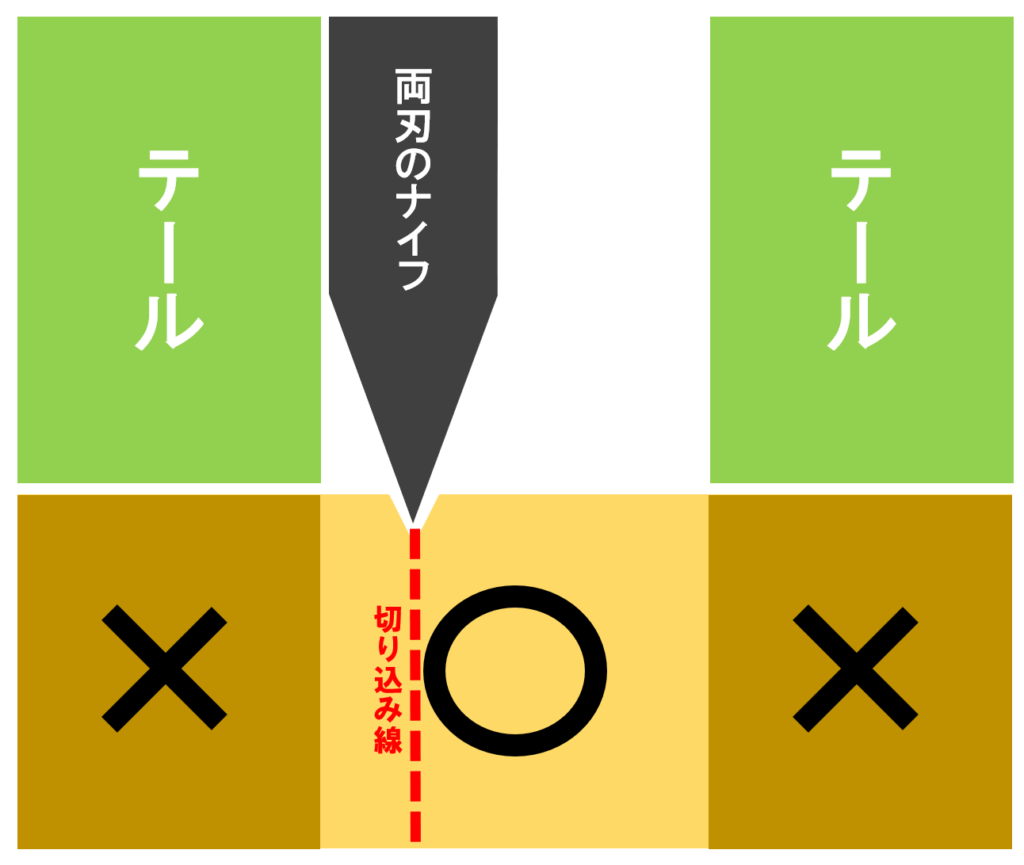

さて、ここで最も重要なポイントは刃が片刃であることです。

片刃の刃物とは、研がれている面(鎬面)が刃の片側だけにあり、反対側は平面になっているものです。

上の図はナイフの断面図と思ってください。左のように両側から研がれているのが両刃、右のように片方から研がれているのが片刃です。

片刃の刃物を使い、刃裏をテールの側面にピッタリ当てたままピンボードに筋を付ければ、テールの位置を正確にピンボードに写すことができます。

もしこれが両刃の刃物だった場合、その切っ先が印す位置は、下の図のようにテールの縁とは多少違う位置になってしまうわけです。

両刃の刃物を傾けて使う方法もありますが、傾ける角度と切り込む深さによって切り込み位置が変わってしまうため信頼できません。ここはぜひ片刃の刃物を使いたいところです。

しかし困ったことに、適した刃物がなかなか手に入らないのが悩みどころです。

KDSムラテックが販売している片刃カッターは理想的でお勧めしたいところなのですが・・

この道具の弱点は、右利き用しかないということです。

察しの良い方は気づくと思いますが、右利き用の片刃ではテール左側面の位置を写し取ることができないのです。

そのため、右利き用・左利き用の両方がそろう刃物、もしくは先端が『Λ』の形になっている剣先のナイフが理想です。

今回私が使用したのは『Luban 3 Piece Marking Knife Set』でした。たまたま中古を安く手に入れることができたので使ってみましたが、わざわざこれを輸入するというのも難儀な話です。

切れ味も若干物足りなかったので、国産の手ごろなナイフを探していたところ、この商品を見つけました。

このナイフが一本あれば、右側・左側のどちらのケガキにも対応できそうです。

OFF Corporationなどでも同様のナイフを見つけることができます。マーキングナイフ、ストライキングナイフといった商品名で販売されていますが、2022/03現在は在庫を切らしているようです。これもコロナの影響でしょうか‥。

片刃の刃物を使って、テールの形をピンボードに写す

片刃の刃物を用意できたら、テールの形をピンボードに写し取ります。下の写真のように、しっかりと筋をつけると後が楽になります。目で見にくい場合は鉛筆で筋をなぞってもOKです。

上の写真では〇×印をつけていませんが、あとで間違わないようにしっかりと〇×をつけることをお勧めします。ソケットの位置が×、ピンの位置が〇になります。

さて、あとはこのケガキ線に沿ってノコギリを入れるだけ・・なのですが!

そのままノコギリで切ってもうまくはいきません。そう、ここでも治具が必要ですね。

この微妙な傾きを正確に加工するためには、やはり専用の治具が必要になります。そこで一旦ピンボードの話から離れて、ピンを加工するための治具について説明します。これが最後の治具になります!

ノコギリ加工用の治具について(追加)

ピンを加工するための治具を用意する

ピンを加工するとき、ケガキ線に合わせてノコギリを傾ける必要があります。

前回テールを加工するために『矢頭式テールガイド』を作成しましたが、ピンの傾きはテールとは異なるため別の治具が必要になります。

ピンを加工するための専用治具

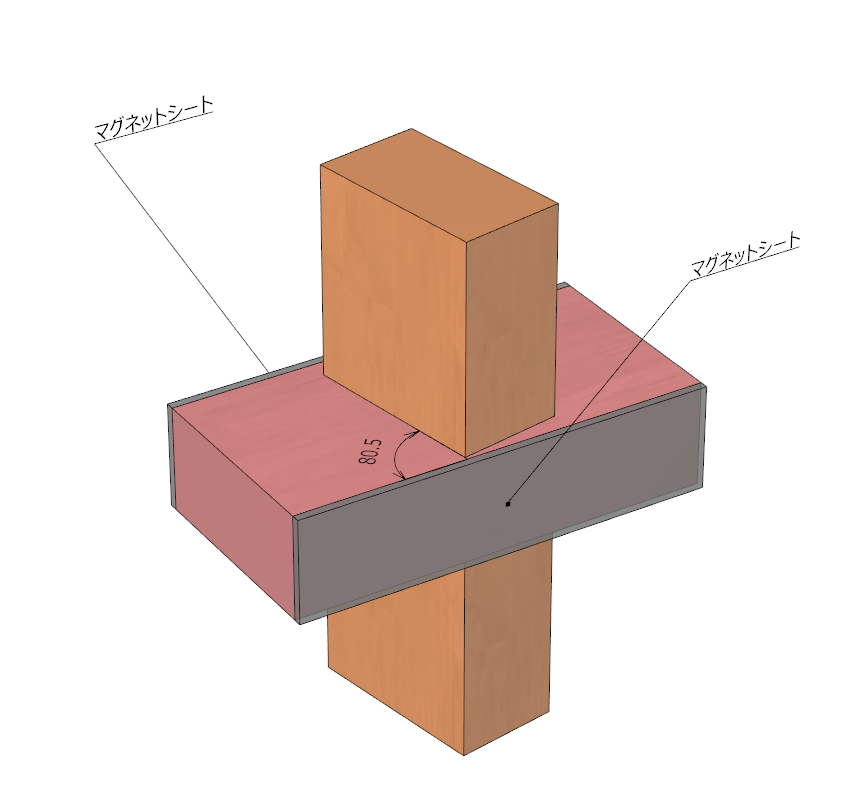

今回使用する治具は下の写真のものになります。すこし傾いた『十』の形といえばいいでしょうか。

この治具も、前回の記事で登場した木工愛好家の矢頭潔氏が考案したものです。

杉田豊久氏の著書『杉田式ノコギリ木工のすべて』のp.98に紹介されているピンガイドをベースとして、切り込むときのノコギリの傾きを固定できるように改良を加えられています。

上記書籍で紹介されているピンガイドと区別するために、この治具は矢頭式ピンガイドと呼ぶことにします。

矢頭式ピンガイドの設計図と木取り図は次の通りです。

.png)

-1024x563.png)

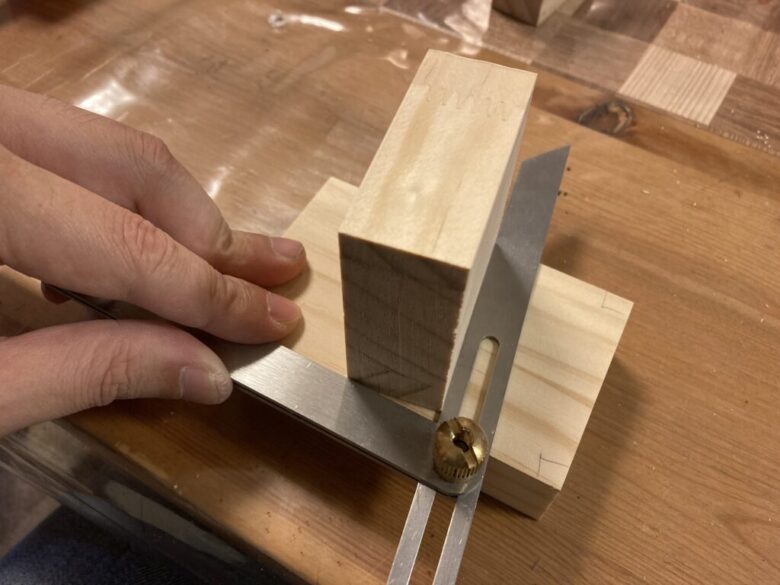

この矢頭式ピンガイドの作り方は、とても簡単です。上の木取り図のとおりに木材を切り出したら、

80.5度傾けて、ボンドで接着するだけです。この角度は、テールガイドを作ったときの角度と同じであることが重要です。

上の写真では80.5度に設定した自由スコヤを使っていますが、プロトラクターを使っても問題ありません。

接着したら、中央の部品の両面にマグネットシートを貼っておきます。これで矢頭式ピンガイドの完成です!

矢頭式ピンガイドの使い方

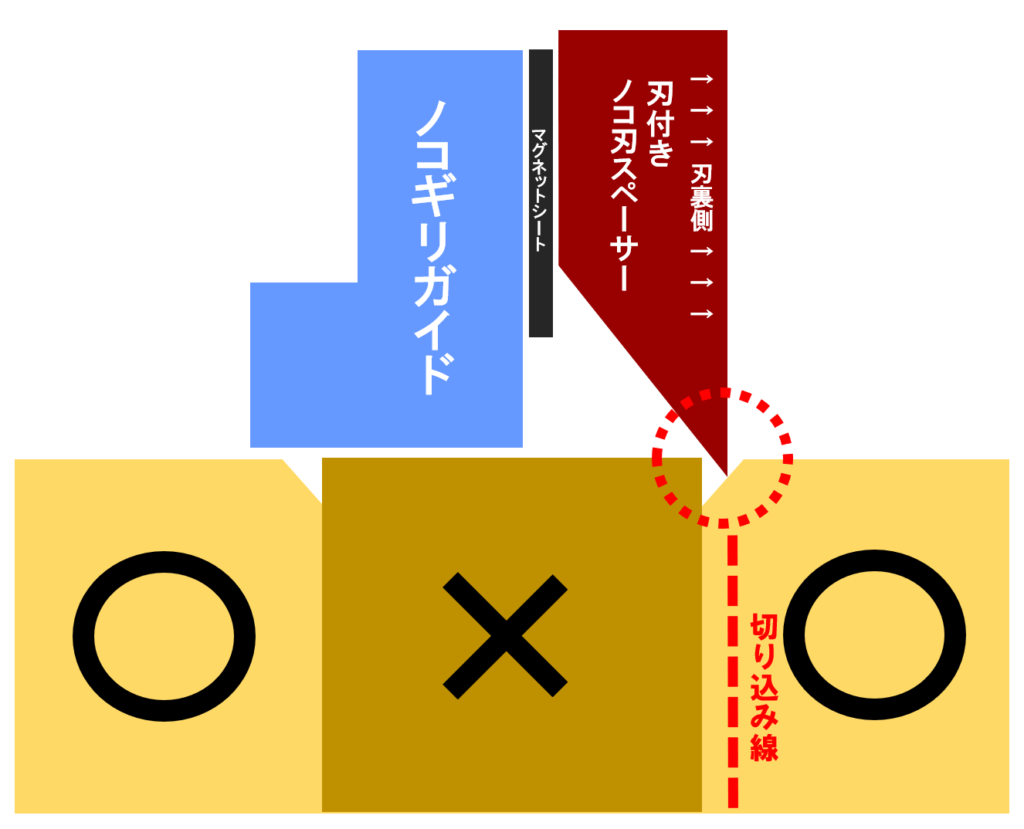

この矢頭式ピンガイドも前回のテールガイドと同様に、刃付きノコ刃スペーサーとセットで下の写真のように使います。

の位置合わせ.jpg)

ただし、ここで一つ重要なポイントがあります。

前回のテールと同じように矢頭式ピンガイドを使って加工すれば、ピンの形は全く問題なく加工することができます。しかしそのままでは、テールボードと組み合わせた時に噛み合わせがゆるくなってしまうのです。

その理由はいくつか考えられますが、テールボードからピンボードに写し取ったときのケガキ線のわずかな誤差と、ノコギリで切り込むときのわずかな誤差が主な原因と考えています。

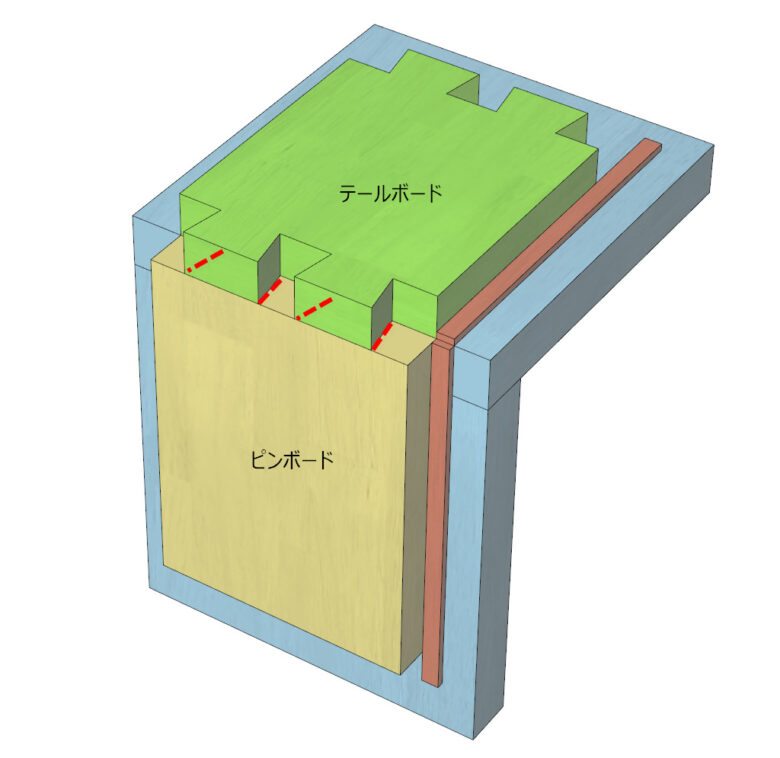

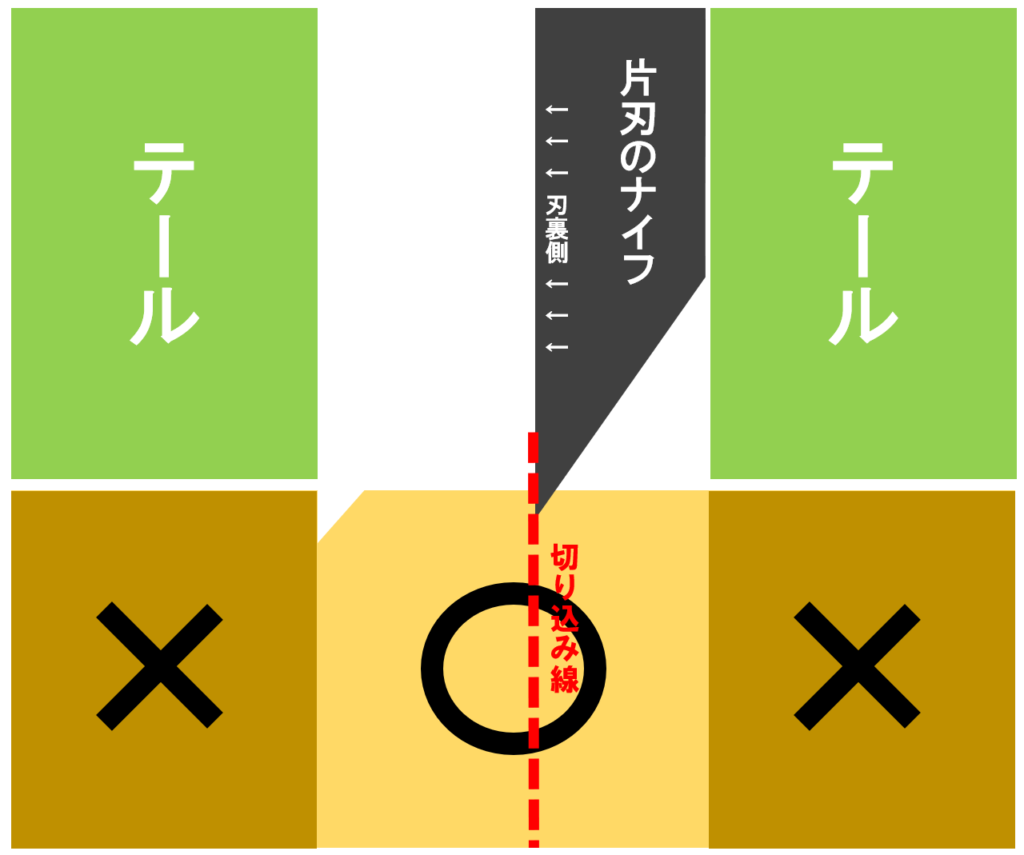

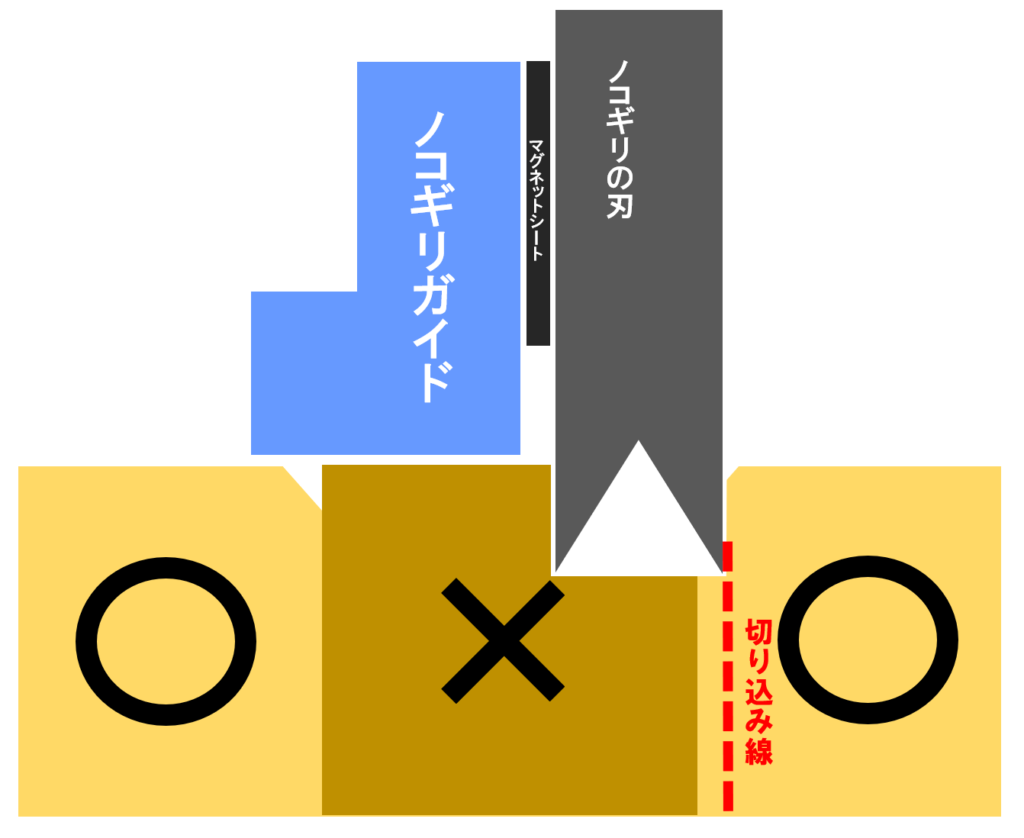

下の図を見てください。ピンボードの木口の上にテールを乗せ、片刃の刃物で筋を入れているところです。

片刃の刃物を使って、テールの側面ピッタリの位置でピンボードに筋を入れたとしても、その切れ込みはわずかに幅があります。

この状態でノコ刃スペーサー(テープ無し)とノコギリガイド(矢頭式ピンガイド)を置くと、切れ込みの幅の分だけ刃先の位置がずれ、その結果切り込み位置もずれてしまいます。

このままノコギリでカットすると、

実際のテール幅よりもソケット幅のほうが大きくなり、ユルユルになってしまうのです。

これを修正するためには、ノコギリの切り込み位置を意図的にずらす必要があります。

このずらし幅次第で蟻継ぎのかみ合わせがキツくもユルくもなります。非常に重要な微調整なので、もちろん目測での調整はしません。

ここで登場するのが、刃付きノコ刃スペーサー(テープ有り)です。

上の写真では、刃付きノコ刃スペーサーに養生テープを2枚重ね貼りしています。詳しい作り方については前回の記事を読んでみてください。

-

ノコギリと治具を使った蟻継ぎの作り方(2)

続きを見る

ノコ刃の本来の厚さ(つまりパイプソーフラット225の刃厚)は0.65㎜です。

養生テープの厚みは1枚当たり0.15㎜程度のため、養生テープを2枚貼った部分は厚さが約0.95㎜になっています。

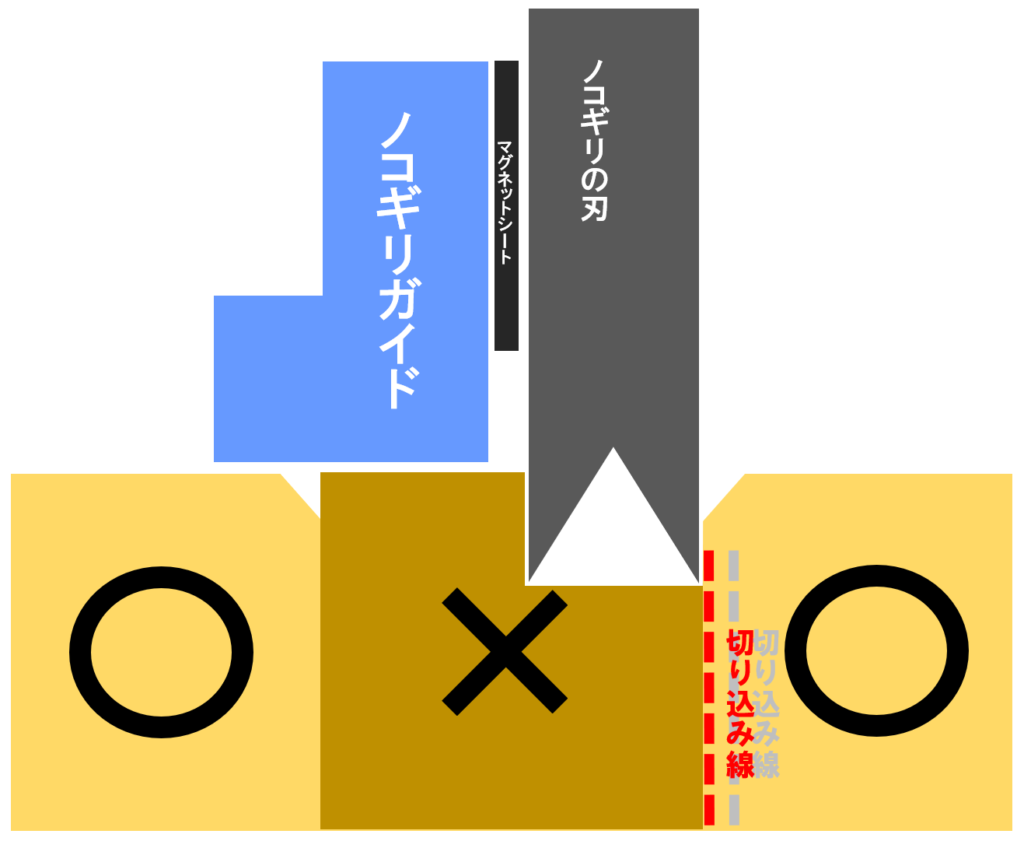

この刃付きノコ刃スペーサー(テープ有り)を使って、先ほどと同じことを繰り返してみます。前回とは違う結果になるので、図をよく見てみてください。

まず、片刃の刃物でテールを写し取るところは同じです。

次に刃付きノコ刃スペーサーを使ってノコギリガイドの位置を合わせますが、ここで刃付きノコ刃スペーサー(テープ有り)を使います。

ちなみに、刃付きノコ刃スペーサーの×印は、テープの上に書かれていたことを思い出してください。

下の図では、刃付きノコ刃スペーサーの左側(テープ側)が×、右側が〇になっています。ピンボードの〇×と一致させているわけですね。

を使ってノコギリガイドの位置を調整-1024x811.png)

ちょっと見ただけでは前回と同じに見えますが、真ん中のテープ(黄緑色)が挟まっている点が違っています。

刃付きノコ刃スペーサー(テープ無し)を使った場合と比較して、ノコギリガイド(矢頭式ピンガイド)の位置がに左にずれていることになります。

そのずれ幅は養生テープ2枚分、ちょうど0.3mmです。

ノコギリガイドの位置をセットしたら、刃付きノコ刃スペーサー(テープ有り)を外してノコギリをあて、そのまままっすぐ切り込みます。すると、前回とは違った結果になります。

ノコギリガイドの位置が0.3㎜左にずれたことで、ノコギリの切り込み位置も0.3mm左にズレます。

そのおかげで、

テールとピンのかみ合わせが0.3mm分キツくなり、外れにくい蟻継ぎが完成するというわけです。

この方法の最大のポイントは、刃付きノコ刃スペーサー(テープ有り)のテープの重ね具合によって、ノコギリの切り込み位置を微調整できるという点です。養生テープならば0.15㎜単位、マスキングテープなどを使えばもっと細かい単位で調整が可能です。

蟻継ぎのかみ合わせがユルければテープを増やし、キツければテープをはがす。この方法で任意調整できるので、思い通りに、正確に調整することができます。

蟻継ぎのかみ合わせのきつさは木材の種類や厚さによっても変わるので、スペーサー(テープ)の厚みも常に一定とは限りません。実際は練習用の木材で何度か試してみて、事前にテープの厚さを調整しておくことになります。

さて、これですべての治具の準備が整いました。それではいよいよ蟻継ぎを完成させていきましょう!

蟻継ぎの作成手順(続き)

5.ピンボードをノコギリと鑿で加工する

あらためてピンボードの加工手順を説明していきます。

step

1刃付きノコ刃スペーサーを使って、テールガイドの位置を決める

ピンボードの木口にテールの形を写し取ったら、間違えないように木口に〇×をつけておきます。(今回私はつけ忘れました・・)

ピンボードをバイスやクランプで縦に固定し、刃付きノコ刃スペーサー(テープ有り)を使って、矢頭式ピンガイドの位置を合わせます。

の位置合わせ.jpg)

この時、刃付きノコ刃スペーサーの〇×はピンボードの木口の〇×と一致するようにしてください。(上の写真では〇×をつけ忘れていますが、ピンボードの右端が〇に相当しています)

step

2刃付きノコ刃スペーサーをノコギリに変えて、ベースラインまで切り込む

矢頭式ピンガイドの位置を決めたら、ピンガイドをしっかりと押さえたまま刃付きノコ刃スペーサーを取り外し、代わりにノコギリをマグネットに添えて、そのまま切り下ろします。

切り込む深さは、ベースラインの少し手前までです。切りすぎると失敗してしまうので、余裕をもって手前で終わらせたほうが安全です。反対側が見えにくい場合は、反対側に鏡を置くととても見やすくなります。

.jpg)

続いて、そのまま矢頭式ピンガイドを左にずらして隣の切り込みに進みます。ノコギリの傾きが反対になるので、矢頭式ピンガイドも反転させて使います。

また、ピンボードの〇印と×印の位置が逆になりますので、刃付きノコ刃スペーサーも反対向きにして使います。この場合、養生テープによる位置ずらしは起こりません。

step

3ソケット部分を大まかに切り落とす

ノコギリで切り込みを入れたら、ソケット部分を糸鋸で大まかに切り落としていきます。使う糸鋸と、切り落とし方はテールガイドのときと同様です。

このときも、ノコギリの切り込みに糸鋸を挿し込むのではなく、×印の真上から切り込みを入れて『人』の字に切っていくのがおすすめです。

ベースライン付近はあとで鑿で調整しますので、あまり攻める必要はありません。

切り落とすと、このようになります。

step

4鑿でベースラインまで削る

おおまかに切り落としたら、あとはテールボードのときと同様に鑿でベースラインまで削ります。(写真を撮り忘れたので画がありませんが、前回と全く同じです)

削り終えたピンボードがこちらです。テールボードと一緒に写真を撮っています。

ここまで来たら、蟻継ぎの完成は目前です。さぁ、組んでしまいましょう!

6.テールボードとピンボードを組んで接着する

step

1まずは仮組みしてみる

テールボードとピンボードが加工できたら、まずは仮組みしてみます。

このとき、板の並びには順序があったことを思い出してください。最初に部品の並びを決めているので、その通りに組み上げます。

仮組みといっても、奥まで挿し込む必要はありません。半分くらいまで組んで様子を見れば十分です。

噛み合わせが合わない・きつすぎるとき

仮組みしたとき、部品の並びが合っているのにまったく噛み合わないことがあります。

噛み合わないときは無理にはめ込もうとせず、まずは原因を考えてみてください。

テールボードからピンボードに写し取るときに誤差が出たのか。

治具を使ってノコギリで切るときに誤差が出たのか。

刃付きノコ刃スペーサーのテープが多かったのか。

よくある理由としては、上の3つになるかと思います。

どれもこれまでに詳しく説明してきた部分なので、ひとつひとつ可能性をつぶして修正していきましょう。

多少削って調整できる場合は、ノミやカッターで調整してみるのもありです。・・ただし、大抵はきれいには仕上がりません。そこはもうあきらめて、次回頑張りましょう(笑

噛み合わせがゆるすぎるとき

逆に、噛み合わせがユルすぎになってしまうこともあります。

そういうときの多くは、刃付きノコ刃スペーサーのテープが薄いことが原因です。テープを増量することでかみ合わせをキツくできるので、調整してまた試してみてください。

内側の仕上げ鉋をかける場合は、先にかけておく必要がある

仮組みしてみて問題なさそうであれば次のステップに進みますが、表面を鉋で仕上げるつもりの場合、升の内側になる面はこのタイミングで鉋をかけておく必要があります。接着後に鉋をかけることはできないので注意してください。

step

2接着剤を塗布する

本組みするときはもちろん接着剤を使用します。ただし今回のテーマは『升』ということで、お酒を入れるものなので普通の木工ボンドは使えません。

そこで今回は、接着剤に『タイトボンドIII』を使いました。

タイトボンドIIIは固まると耐水性になります。さらにFDA(アメリカ食品医薬品局)の基準をクリアしており、食品用の食器に使っても問題ないとされていますので、升作りには最適です。

さて、DIYに慣れていると

『接着剤を塗るなんてお手の物さ~♪』

と思う方もいるかもしれませんが、案外難易度が高いので注意してください。

なにしろ、塗る箇所がたくさんあります!

テールもソケットも、形が複雑で塗りにくいです!

さらに、接着剤を塗るとテールとピンのかみ合わせがキツくなって焦ります!!

接着剤の塗布に手間取っていると、どんどん接着剤が乾いて固まってしまいます。タイトボンドIIIのオープンタイム(固まるまでの猶予時間)は約10分ですが、それでも短く感じるものです。

これを解決するかんたんな方法は、仮組みした状態で接着剤を塗ることです。

ちょっと塗りにくいですが、この方法であれば接着剤を塗布してからすぐにギュッと締め付けるだけで済むので簡単です。テールとピンが接着剤でふやけて入らなくなった・・という失敗も防ぐことができます。

ただし塗り残しがあるとお酒が漏れますので(笑)、塗り残しのないように注意してください。

step

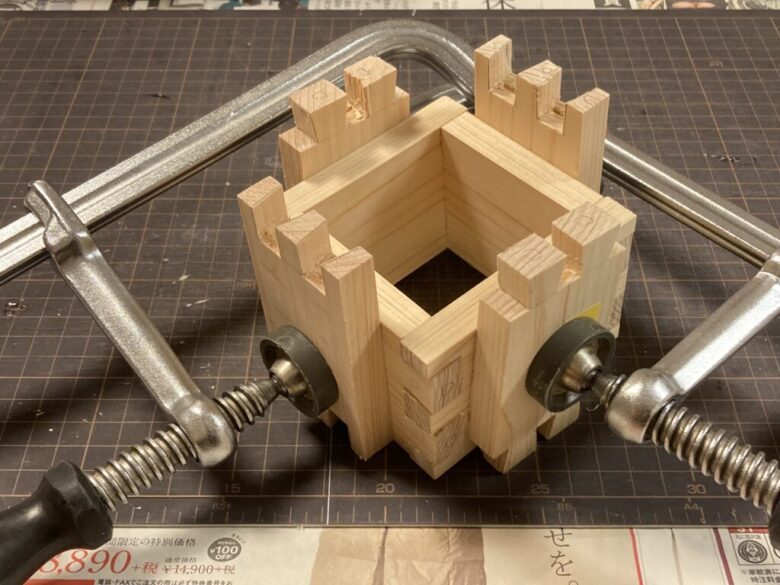

2クランプで圧着する

接着剤を塗ったら、クランプを使ってしっかり圧着します。

このとき、部品とクランプの間にあて木を入れないと、部品にへこみができてしまいますので注意してください。

上の写真をよく見るとわかりますが、テールとピンのそれぞれが少し飛び出しています。これは最初にベースラインを深めに設定することで、意図的に飛び出すようにしているからです。

この状態で接着してから鉋をかけると美しく仕上げることができます。鉋での仕上げを省く場合は、テールとピンが飛び出さないようにベースラインの深さを板厚と同じにしてください。

これで蟻継ぎとしてはほぼ完成です。ここから先は、升にするための仕上げをしていきます。

7.底板を取り付けて、升の完成!

step

1底板を接着する

升の底板は、枠と同じ大きさの板を張り付けるだけです。

鉋仕上げを目指す場合、升の内側になる予定の底板面はこのタイミングで鉋をかけておく必要がありますので注意してください。また、鉋をかける場合は底板も少し大きめに切り出して接着するのがポイントです。

蟻継ぎ部分と同じく、タイトボンドIIIをしっかり塗布して底板を圧着します。

step

2鉋で仕上げ

最後に、周囲を鉋で仕上げ削りします。

ここで使っている鉋は西洋鉋のブロックプレーンです。初心者でも扱いやすく、細かい作業や木口削りに強い特徴があります。西洋鉋についてはこちらの記事で詳しく紹介していますので、ぜひ読んでみてください。

-

西洋鉋は初心者にもおすすめ! ~購入方法、使い方、メンテナンス方法について

続きを見る

鉋がない場合はライフソークラフト145、いわゆるダボ切りノコを使って段差を切り落として仕上げてもOKです。

これで、蟻継ぎの升の完成です!

蟻継ぎがぴったりはまってくれました。よくよく見ると失敗した個所もありますが、まぁ手作りなのでご愛敬ですw

ちなみに今回の作り方で升を作ると、仕上がりのデザインは左右対称になります。これは当然のように思えますが、実は市販されている升で左右対称のものはほぼないのです。

左右対称な升は、手間暇かけて手作りで作られたことの証です。今の時代に、そのような升を見かけることは殆どないと思います。

だからこそ、自分の手で作った升というのはとても貴重です。作り終えた時の達成感もとても高いので、ぜひチャレンジしてみてください!

杉田式ノコギリ木工のすすめ

ちなみに、私も数年前までは木工を全く知らなかった初心者でした。それはこのブログの初期の記事を読んでもらえればわかると思います。

当時の私はノコギリを使うこともできなかったので、ホームセンターにカットしてもらったツーバイ材を、ビスを使って組み合わせるくらいが精一杯でした。

そんな私でも、蟻継ぎができるようになりました。だからこそ保証できます。

治具とノコギリを使えば、初心者でも本格木工が可能です!

杉田豊久氏の著書『杉田式ノコギリ木工のすべて』を読めば、ノコギリの扱い方や治具の作り方・使い方を順を追って身に着けることができます。

手道具による本格木工を始めてみたいと思っている方にとって最高の教本になりますので、ぜひ手に取って読んでみていただければと思います。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/244a100b.03d43ce6.244a100c.31d6e99d/?me_id=1209220&item_id=10022514&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhonmamon-r%2Fcabinet%2Fimg7%2F1114053_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)