こんにちは、このはです。

突然ですが、DIYに関して書店で衝動買いした本が2冊あります。

ハンドクラフトインテリア作例30(Studio DM-1:著)

杉でつくる家具(グループ モノ・モノ:編)

両方とも、DIYをするにあたって教科書にしてきた本です。

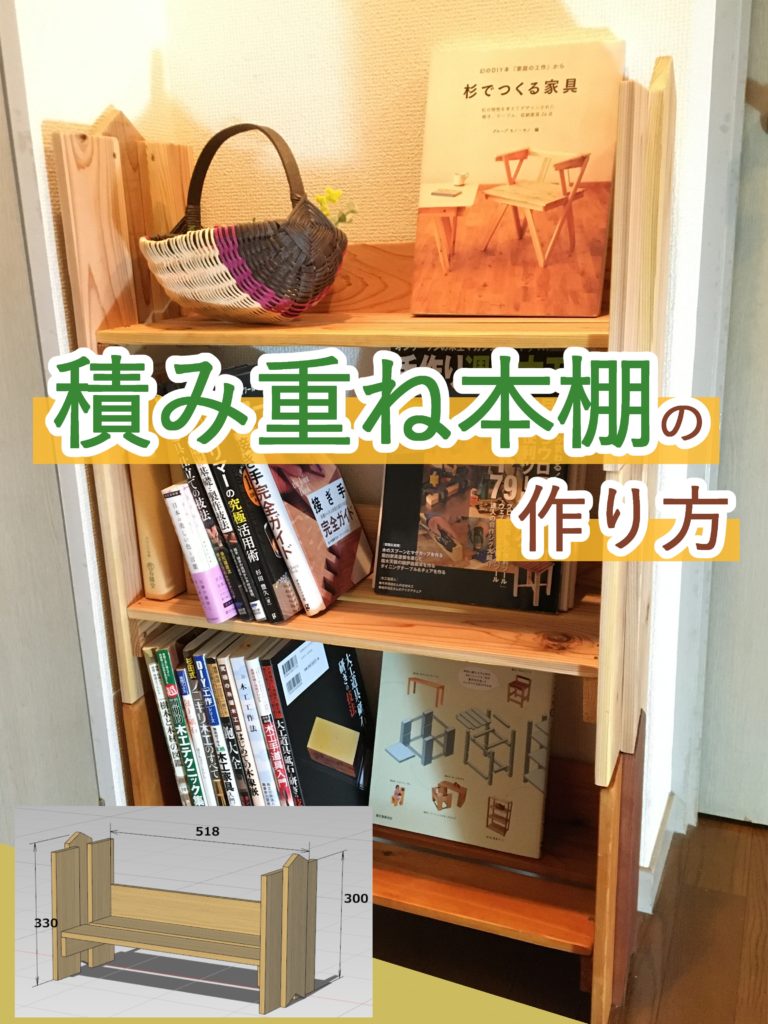

今回は『杉でつくる家具』より『積み重ねられる本棚』をちょっとアレンジして作成したので、紹介したいと思います。

材料費は驚きの299円です!

作品情報

【難易度】 (初級者向け)

【予算】299円

【製作期間】約1日

【主な材料】

- 杉の貫材

- ワトコオイルなどの塗料

【主な道具】

- 電動ドリルドライバ(インパクトドライバーでもOK)

- 作業台&クランプ

- ノコギリ

こんな方におすすめ

- 木材でおしゃれな本棚をDIYしたい

- 積み重ね式で、アレンジのきく収納が欲しい

- 材料費を安く、DIYの練習がしたい

[toc]

積み重ね本棚の設計

イメージ起こし

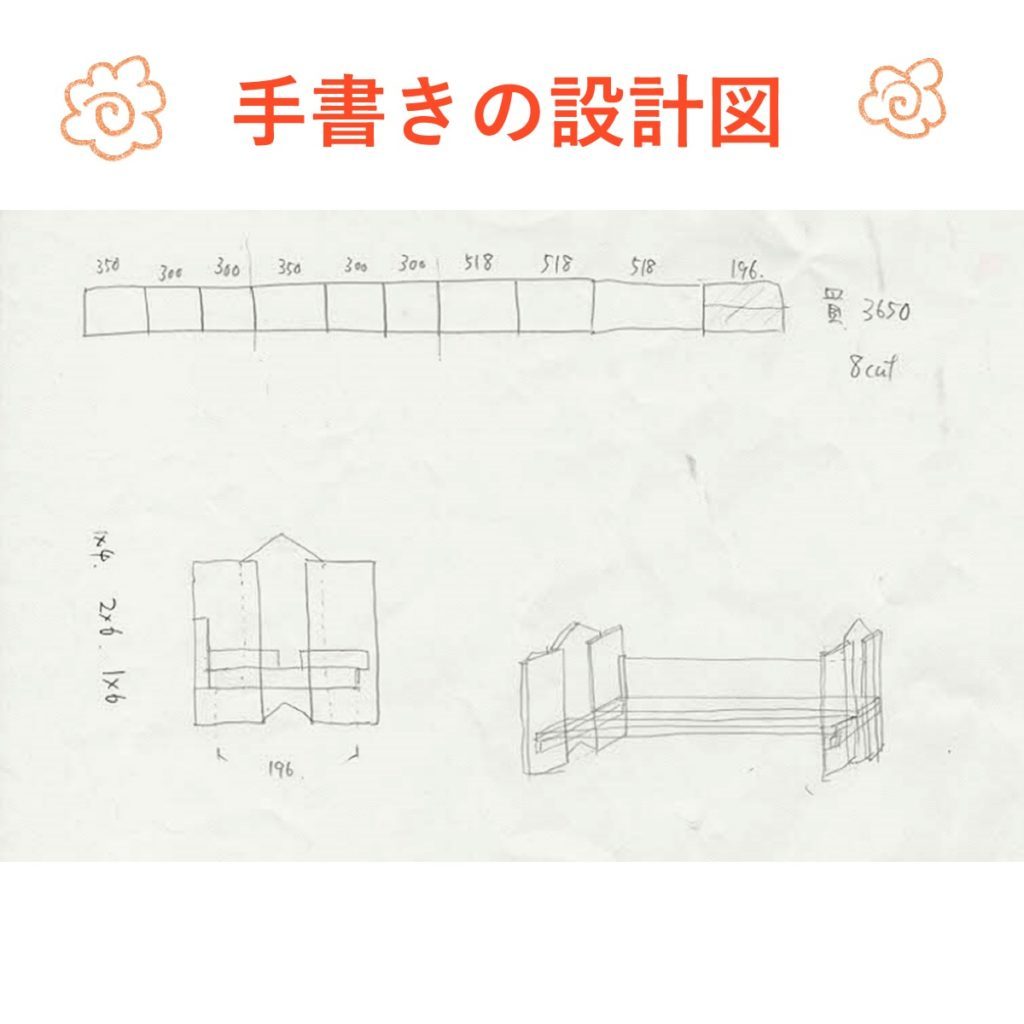

手書き設計図

本を参考に杉の貫材(3650mm)1本で本棚一段を作れるように設計しました。

『杉でつくる家具』では、本を乗せる棚の部分は21mm厚の杉材を付け継ぎでビスで固定していますが、この厚の杉材が手に入りにくいこととコストダウンのために、すのこ方式にしました。

幅518(mm)で設計しているので本をめいっぱい乗せても問題なく使えてますが、幅を長くする場合は棚板を厚手のものにしたり、または補強する必要があると思います。13mm厚の貫材では、本を乗せすぎると板がたわみ、最悪折れてしまいます。

-

caDIY3Dの機能と使い方 ~DIY初心者向け設計図・木取り図作成ソフト

続きを見る

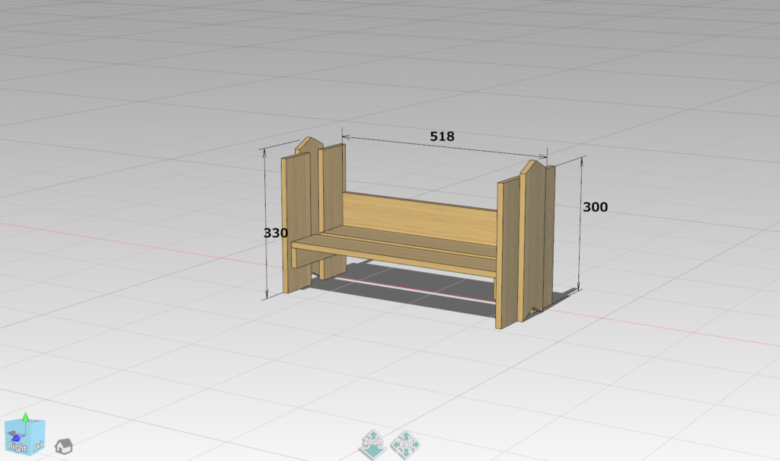

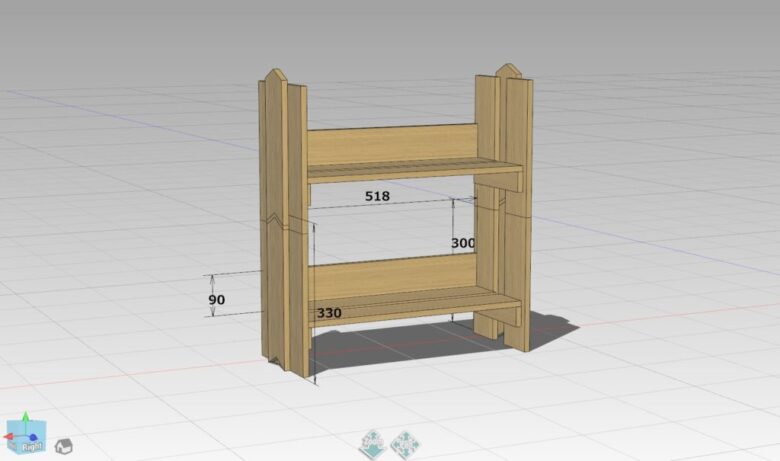

caDIY3Dでの設計図

積み上げ本棚caDIY3

重ねた状態

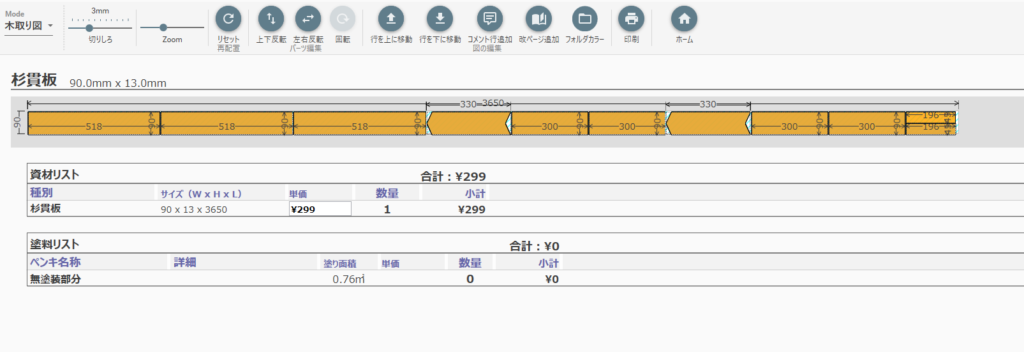

caDIY3D木とり図

caDIY3Dで設計図を作成しました。

caDIY3Dの木とり図作成機能でも、本棚1段が貫材1本で作れる結果になりました。

材料費もお安く299円なので、本を見ながら作る練習にはもってこいです。

木とり図を作成したら、ホームセンターに出かけましょう。

木材の準備

サンダがけ

カット済み貫材

ホームセンターでカットしてもらいました。

10カットまで無料の所で買ったので、ここまで299円です!

貫材は湿っていることが多いので、乾燥させてからサンダがけをします。

サンダはリョービの電動サンダに網目両面サンダ#80を使用してます。

サンダがけ

手前の杉材、右の方がやや白っぽくなってますがサンダをかけた後の状態です。

細かい木くずが出てくるので、塗れ雑巾で表面を拭いておきましょう。

矢羽根の形に墨付け

サンダがけが終わったら矢羽根の部分の加工をします。

矢羽根の形に墨付けをして切り出します。

上の凸部分と下の凹み部分が合わさって積み重なっていくので、頂点の位置と角度を正確に書き出します。

自在スコヤとサシガネと留定規

今回のように、角度のあるものを墨付けするのに便利なのが『自在スコヤ』です。

角度を固定したまま墨付けが行えるので、上と下の角度を同じにする時などに重宝します。

矢羽根の形に切り出し

凸部分

墨線に沿って切り出します。

凸部分は特に問題なく切り出せました。が、難しいのは凹部分です。

凹部分

凹部分は切りすぎるといけないので、最後の方はノコギリを垂直にして慎重に切り出しました。

矢羽根の形

重なる

凹部分のV字の根元はノコギリやカッター、紙やすりで整えておくときれいに重なります。

塗装

塗装実験

端材で塗装実験

試作品第一号はオイル塗装します。

矢羽根に切ったときに出た端材を使って塗装実験をします。

塗装については、一回目の塗料が乾いた後にもう一度塗る『二度塗り』をすると発色が濃くなり、作品の雰囲気が変わってきます。

左は一度塗り、右は二度塗りになります。

オイルステインの二度塗り

今回は杉材を使用したので、オイル塗料がよく浸みこんでくれました。

塗装

ワトコオイルで塗装

矢羽根の部分はワトコオイル『チェリー』、その他はニッペのOIL STAIN『メープル』の二度塗りで塗装しました。

乾いたらブライワックスのアンティークブラウンを薄く延ばして塗りました。

組み立て

下穴をあける

側面から組み立てます。

墨線に合わせて重ねたら、下穴をあけます。

底の部分を水平にするために、まっすぐな木材を当てながらビスを打ちます。

ビスを打つ

棚板を乗せるすのこの部分です。ここは左右で高さをそろえます。

すのこ部分

続いて奥側の棚板と背もたれの部分を作ります。

ビスで作ると難しいです。

ビスを打つ場所が狭いので、まっすぐビスを打たないと横からビスの先端がはみ出てしまいます。

なので、ここはボンドで固定してから釘を打つことをお勧めします。

背もたれ部分

次は棚板をビスで固定していきましょう。

棚板の固定

一段目の完成

がたつきがないか、ねじれがないかを確認して一段目の完成です。

床に接地している脚の部分ががたついている場合は、平面に紙やすりを敷いて、その上でごりごり均していくといいと思います。

二段、三段目の作成

二段目三段目は荏油(えあぶら)塗装

『積み重ねられる』がこの本棚のポイントです。二段目三段目も同じように制作します。

一段目はオイルステインで濃い色になってしまったので、二段目三段目は荏油(えあぶら)を使って杉の木材そのものの色を生かしたものにします。

三個作っても1000円未満!練習を兼ねて作っていきましょう。

一気に作るとパーツが多い

荏油バージョン

荏油バージョンができました。

荏油塗装にすると、『杉でつくる家具』で紹介されている見本に近い色味になりました。

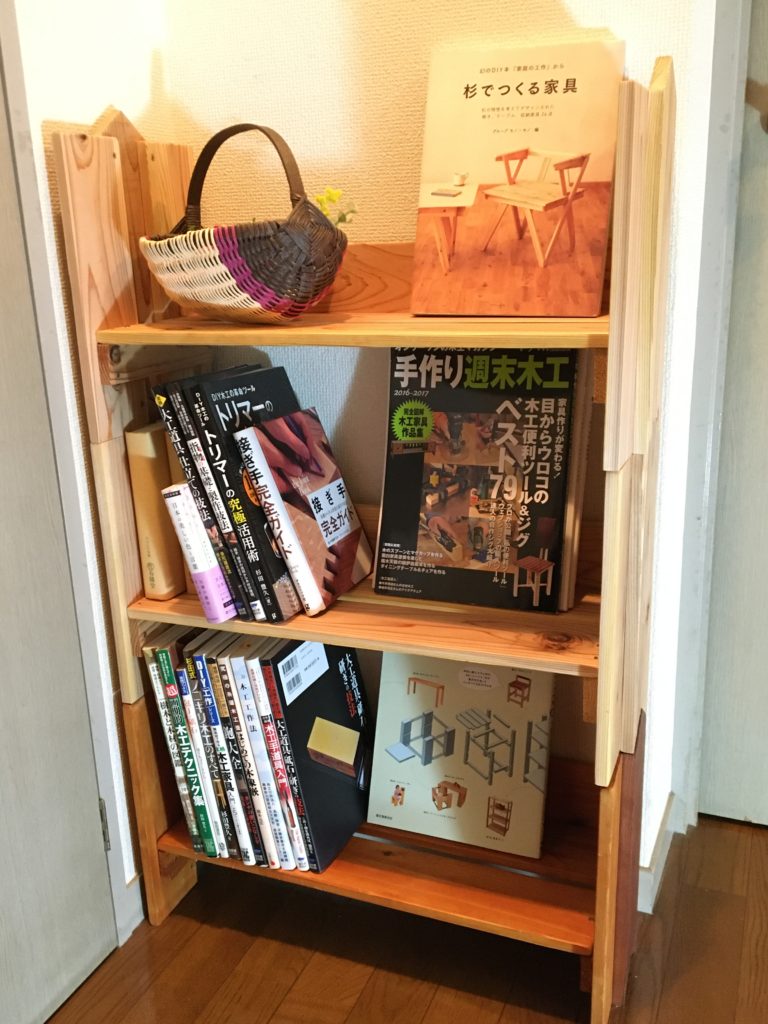

重ねて完成

完成

完成です。

三つばらばらに使ってもよし、三段に積み上げてもよし、一段と二段に分けてもよしの応用のきく本棚が完成しました。

三段

矢羽根の部分で『ズレ』を防止しています。素晴らしいアイディアですね!

作ってみての感想ですが、この設計で作った本棚の場合、三段以上重ねないほうが良いと思います。

本棚一段を貫材1枚で作っているので軽いことと、固定せず重ねていることから大きな地震が来たら倒れてしまうと思います。

ということで、4段まで積み重ねる本棚を作成したい方は、ぜひ本をご覧になってください。

現在の姿

廊下に置いてみました。

本もちゃんと収納できています。

杉でつくる家具(グループ モノ・モノ:編)さんの本ですが、杉でここまでできるんだ!という面白いアイディアが満載です。

DIY初心者が挑戦するのにぴったりな内容になっています。

今回作成した本棚も、子供の夏休みの自由研究になりそうな内容となっています。

三段作ってお値段1000円以下とコストパフォーマンスもよいので、本を片手に作ってみてください。

ちなみに、このスツールも本で紹介されています。こちらもどうぞ!

-

杉板一枚からスツールを自作! ~素朴でおしゃれな杉板家具の作り方

続きを見る