さくや(@sakuyakonoha77)です。

子供が大きく育つのは、親にとっては何よりもうれしいことです。でも、子供が大きくなるからこそ悩ましいこともありますよね。

たとえば、子供用の学習机と収納家具。

学習机を買って、本棚を買って、ランドセル用の収納を買って、しかもすべて人数分で‥などとやっていては、部屋はあっというまに家具でいっぱいに。

シンプルに最小限の家具ですませることができれば一番なのですが、市販品ではなかなかそうもいかない・・。

そんな悩みを解決したいのなら理想の家具をDIYで作るのが一番です。

この記事では、子供用の『学習机』『本棚』『壁面収納(木の壁)』の設計方法について詳しく紹介します。 ※組み立て、塗装については別記事掲載予定

これを参考に、ご家庭にぴったりの家具をDIYで作ってみてください!

子供用の学習机と本棚、壁面収納、しかも3人分を一気に作ります!

子供が3人以上いる家庭の悩みのひとつは、子供用の学習机と本棚をどうするかです。

我が家では子供部屋にはすでに三段ベッドがあるため、学習机3台は絶対に入りません。子供が大きくなったときにどうすりゃいいの・・って話です。

その悩みを解決するため、このような学習机と本棚、壁面収納を一気に作ってしまいます。これで悩みはすべて解決するはずです!

例によって設計図はすべてcaDIY3Dを使って作成しています。DIYで複雑な家具を設計する際には必須のツールです。設計で苦労している方はぜひ利用してみてください。

学習机の設計

学習机の幅

一部屋を子供3人で共有するので、どうしても苦しくなるのが学習机の幅です。

子供に窮屈な思いをさせたくない・・そう思うのが親心ですが、無い袖は振れないのも親の辛いところです。

せめて限りあるスペースを最大限活用して、少しでも子供に喜んでもらえるような空間に作り替えたいものです。

限られた横幅を最大限活用するために

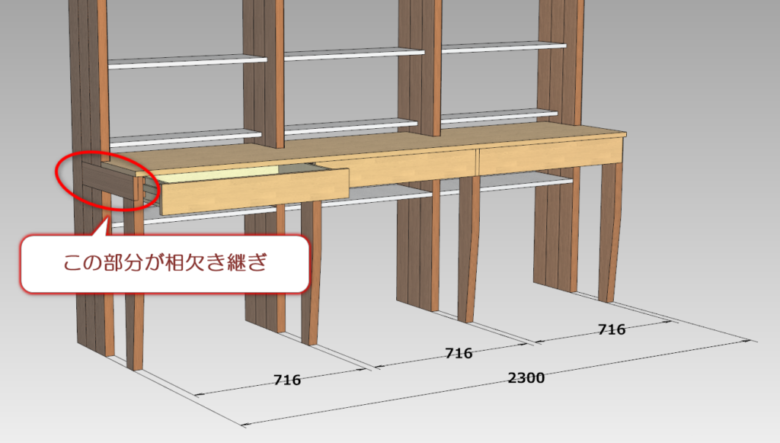

我が家の子供部屋は一般的な6畳間(洋室)で、壁面の幅が2300mmあります。※ドアの動く範囲を除く

ここを学習机と本棚にしていくのですが、幅を3人で割るとひとりあたり766mmにしかなりません。これは学習机の横幅としてはかなり狭いサイズです。

さらに柱で区切ってしまうと、柱の幅の分だけ学習机が狭くなってしまいます。普段はあまり気にしない柱の太さですが、今回はできるかぎり柱の幅を抑えたいところです。

かといって今回は、耐荷重性もおろそかにできません。

本の重さは想像をはるかに超えます。しかも今回は子供3人分。小学校、中学校、高校それぞれの教材が増えていくことを考えると、生半可な構造では耐えられないのが明らかです。

2x4材をしっかり使えば問題ないでしょうが、その場合は2x4材の太さがどうしても気になってしまいます。たとえ数mmでも学習机を広くしたいものです・・。

最大級の耐荷重性が必要なのに、できる限り柱を太くしたくない。

そんな無茶な。物理的に無理じゃね??

・・と何度も自分にツッコミましたが、あきらめるわけにはいきません。子供に段ボール箱で勉強しろとは言えませんから。

というわけで、無茶を通すにはありきたりな方法じゃダメです。知恵を絞る必要があります。

組手(くみて)を利用して省スペース&高強度を実現

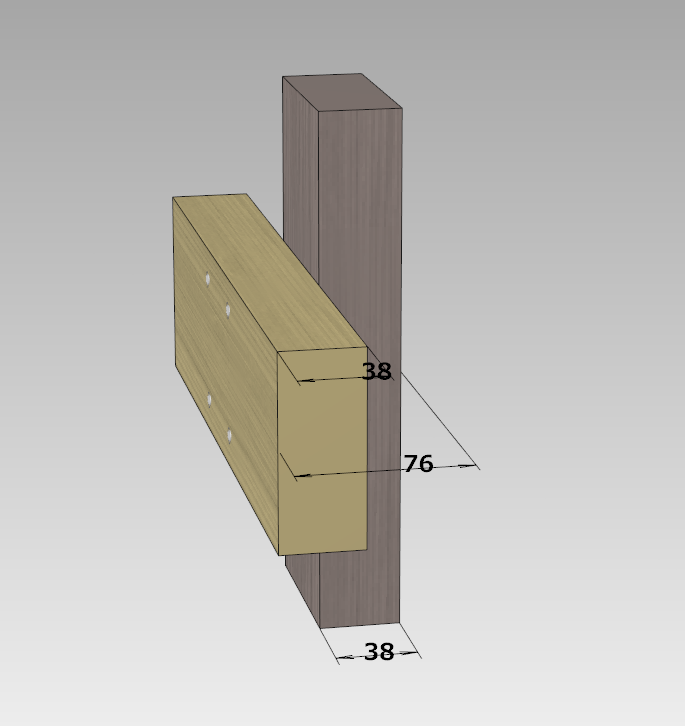

通常、2x4材2本を直角に組むときはこのような継ぎ方をします。

ビスを使えばそれなりの強度で接合することができますが、2本分の幅(最低76mm)が必要になります。できればこの幅をもっと小さくしたいところです。

色々考えた結果、今回は組手(くみて)を利用することにしました。組手とは木材を加工して組み合わせることで金具を使わずに高い強度を得られる方法です。いわゆる木造建築(特に古い建築物)でよく用いられます。

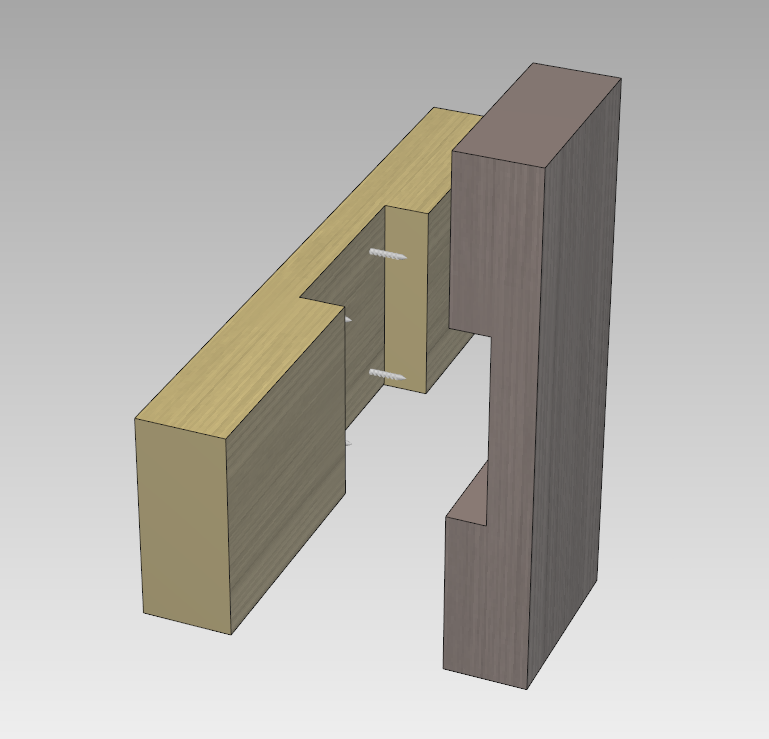

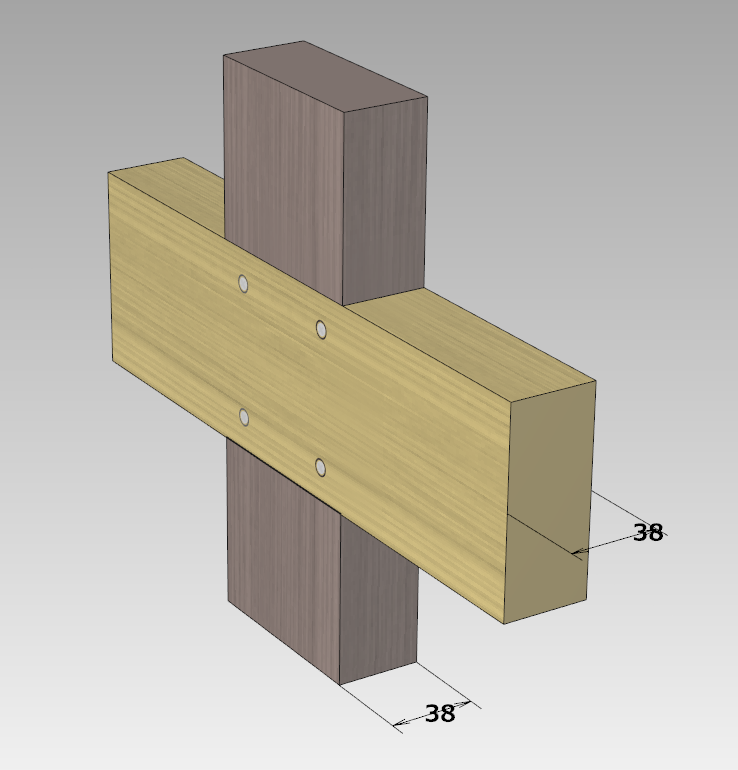

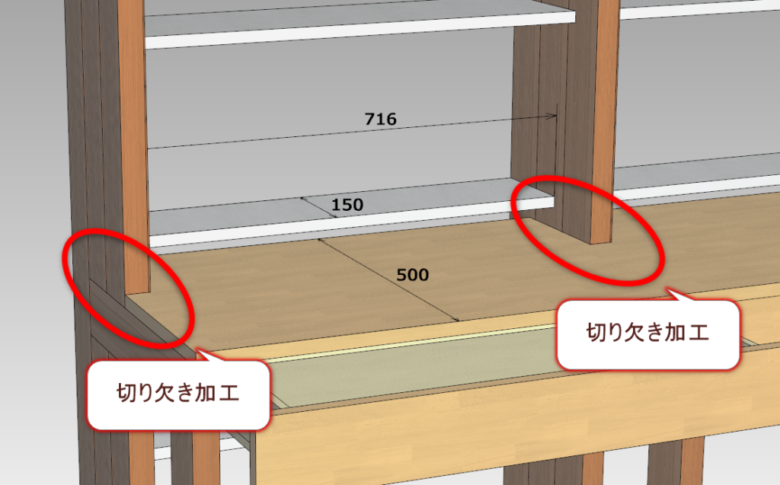

組手には多くの種類がありますが、その中の一つの『相欠き継ぎ(あいかきつぎ)』を使って2x4を接合すると、このようになります。

見た目がスッキリしただけでなく、接合したときの幅が半分になります。さらにビスのみで接合するよりも強度が高いため、本棚や学習机にはうってつけの組み方です。

今回はこの相欠き継ぎを利用して柱を作ります。2x4材3本を1セットにして作った柱を4セット立てて、3人分の学習机と本棚を作ることにします。最終的に学習机の横幅は716mmになりましました。

学習机の高さ

学習机の高さはあまり深く考えていませんw

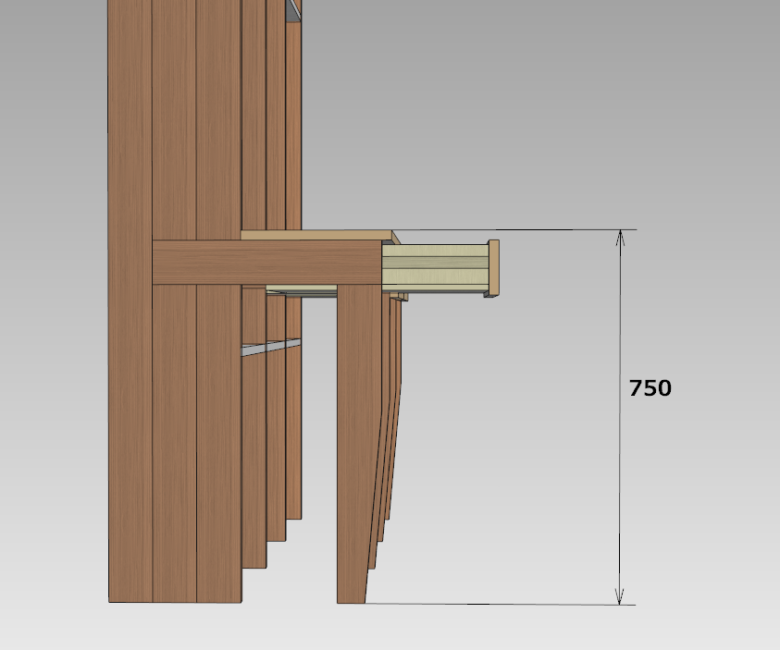

市販の学習机を参考にして天板の高さを750mmとしました。とくにヒネる要素もありませんww

学習机の奥行

学習机の奥行は悩ましい問題でした。もちろん奥行きはあるに越したことはありません。できれば600mmくらいは欲しいところです。

しかし最大の問題は、奥行き600mmの天板をどの木材で作るかというところなのです。

ホームセンターで手に入る材料といえば、様々な大きさの集成材となります。これは天板を想定して用意されているのでバリエーションも豊富です。

しかしパイン集成材は結構高い。。2400mm x 600mm x 24mm だと1万円以上します。そんなに厚みが無くてもいいから、もっと安い材料は無いものか・・と探していたところ、こんな材料を見つけました。

商品名はラバーウッドです。べつに伸びるわけでもなく樹脂が採れるわけでもないのですが、学習机の天板には良いらしい。

他の材料に比べて割安で、長さも厚さも十分なので、3人分の学習机の天板(長さ2300mm)を一枚で切り出せます。余った材料もまとまった形になるので、他の家具づくりで使いまわせそうです。

ただし3人分の天板を一枚で切り出す場合、柱とどう組みあわせるかを考えなければなりません。ここでも切り欠き加工が必要になります。

奥行きが500mmとなっていて少し物足りないのですが、そこは段違いの小さな棚を用意することでカバーします。

本棚の設計

柱の高さ

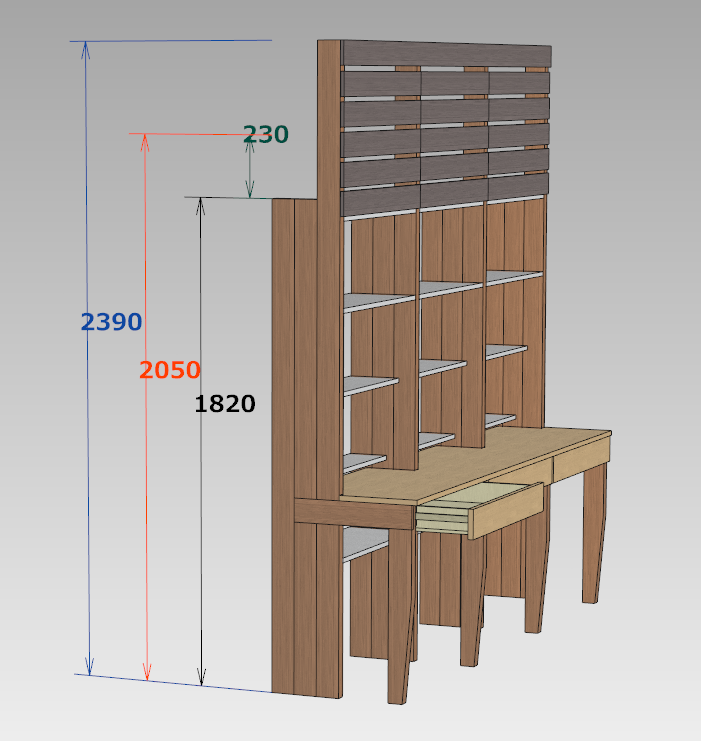

柱の高さ(2390mm)は天井の高さに合わせています。※ただし天井にぶつからないようにわずかに短め

柱の長さが一部違うのは、子供部屋の天井の隅に太い梁のようなでっぱり(下がり天井;高さ2050mm)があるからです。その部分のみ柱を短くしています。

下がり天井と柱の間には230mmの空間ができますので、ここには耐震用の突っ張り棒を設置する予定です。

棚板の高さ

本棚と、引き出しの下にある収納の棚板の高さは特に決めていません。これは現物合わせでいきます。

現物とは『教科書』『ノート』『ファイル』『ランドセル』などのことで、これらの実物に合わせて棚板の高さを決めるということです。

自分が使うものに合わせてぴったりの棚を作れる、それこそがDIYの最大のメリットなのですから!

棚板の奥行

本棚の奥行もかなりアバウトです。棚板は多少広くても狭くても機能しますので、あまり気にする必要がありません。

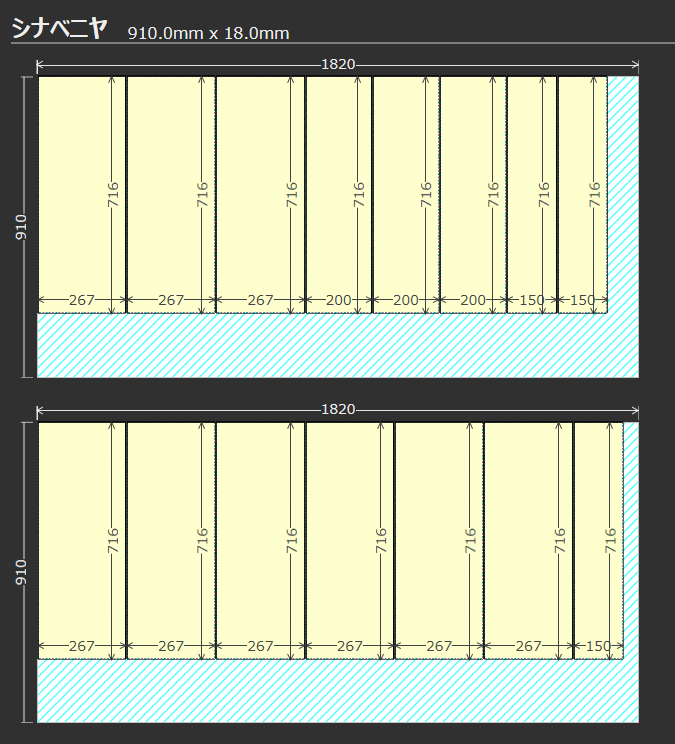

むしろ気にするのは木取り図の方、つまり、買った木材を無駄なく使えるかどうかです。

そんなわけで、本棚の奥行は、段数を決めたあとで木取り図と相談しながら決めていきます。

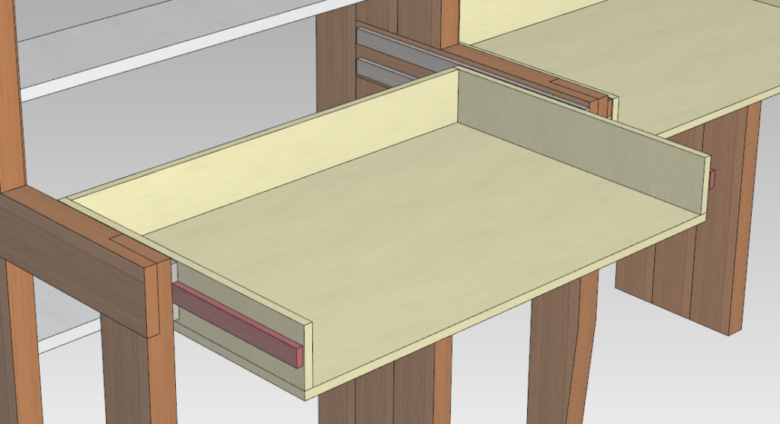

引き出しの設計

引き出しづくりは、DIYを始めたばかりの方はハードルが高いと感じるかもしれません。でも作り方さえわかってしまえば難しくはありません。

ホームセンターのカットサービスで、合板を正確に切れるというのがとても大きいね

引き出しを作る際には考えなければならないことがいくつかあります。

引き出しのレールに何を使うか

引き出しは当然ながら引き出して使うものです。その動きがスムーズでなければなりませんが、それをどうやって実現するかが問題です。

スライドレールを使う場合

引き出しを作る際はスライドレールを使うのが一般的です。スライドレールは一般的に動きがスムーズで、引き出しに重たいものが入っていたとしても問題なく動作するのがメリットです。市販の学習机やキャビネットはほとんどこのタイプでしょう。

ただしコストが高いのと、レール幅の分だけ引き出しが小さくなるのと、設計の難易度が少し上がるのがデメリットです。スライドレールは精度の高い金具なので、取り付け誤差が大きいと正しく動きません。説明書をしっかり読んだうえで、正確に設計する必要があります。

木材のレールを使う場合

コストをかけたくない場合、スライドレールを使わずに木材で代用することもできます。とは言っても大したものではなく、細長い木材をレール代わりにするだけです。

今回はこの方式で引き出しを設計しました。

上の図で、赤色で表示しているのが引き出し側のレールです。一方、それを上下で挟んでいるグレーの木材が柱側のレールです。

このように木材を使ってレールを作ることで、引き出しが動くようになります。ちなみにグレーの上側のレールは無くてもあまり問題ありません。

ただし、木製レールでは注意しなければならないことが二つあります。

ひとつは、木材同士なのでそれなりに摩擦抵抗があることです。できるだけ表面がつるつるの木材を使い、さらにワックスを塗るなどして滑りやすくしましょう。

もう一つは、耐荷重性があまりないことです。レールの作り方にもよりますが、引き出しに重いもの(数kg程度)を入れるとレールが壊れる可能性がありますので注意してください。

底の浅い引き出しに重いものを入れることは無いはずだから大丈夫

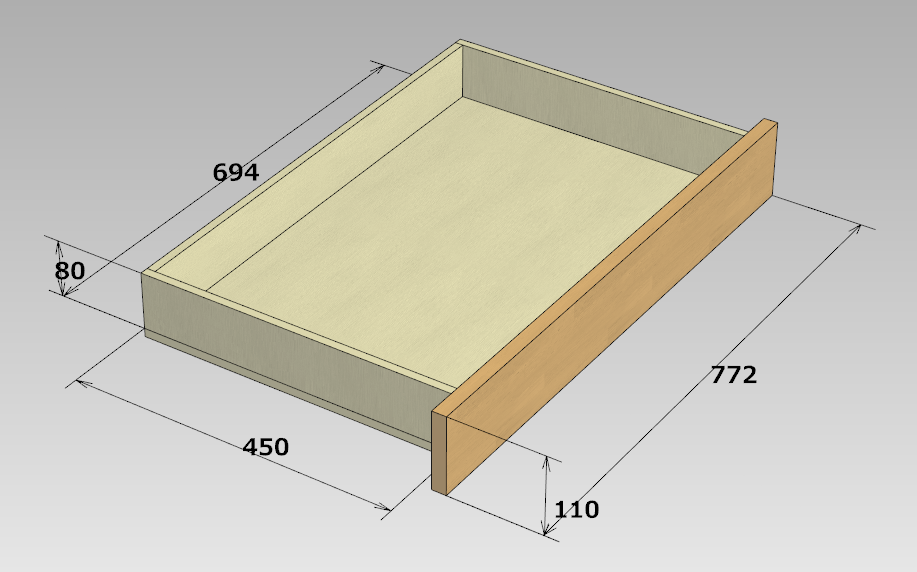

引き出しのサイズ

引き出しのサイズは、柱と柱の間隔、引き出しの底の深さ、引き出しに使用する材料の厚さが決まれば自動的に決まります。

こういうサイズ調整はcaDIY3Dに任せてしまうのが楽だね。手計算は、どうしても計算ミスが起きるよ

引き出しのサイズと組み立てについては特に注意すべきことがありますが、組み立て記事の方で詳しく説明しますので、ここでは割愛します。

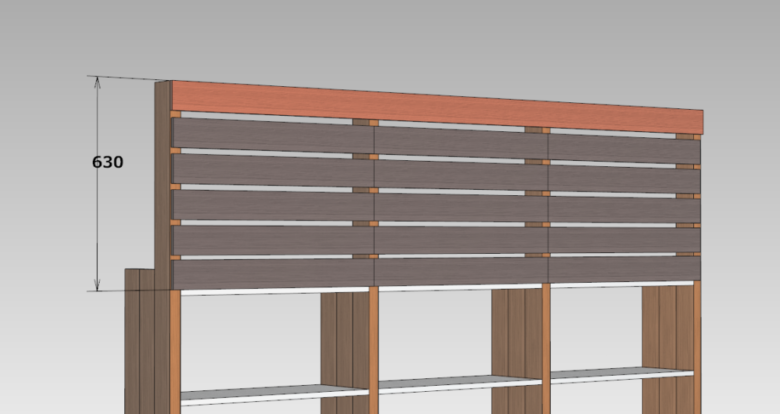

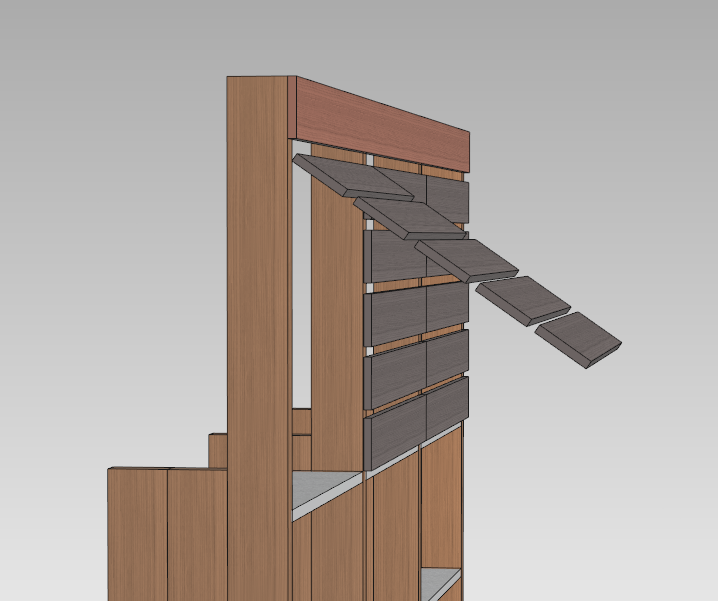

天井目隠し収納と、すのこで作る木の壁の設計

天井目隠し収納と言っても大したものではなく、天井近くにある空間をすのこで目隠ししただけです。

さらに、すのこは見た目は木の壁になるので、ビスやピンを使って絵や額縁などを貼れるようにします。賃貸住宅暮らしでも思う存分飾り付けができます!

木の壁のサイズと補足

木の壁は作るだけならとてもかんたんです。杉の貫板を適当に打ち付けるだけです。

しかし、ただ打ち付けただけでは収納として使えません。そのため一番上のオレンジ色の板のみ柱に打ち付け、その下にすのこをぶら下げて開けることができるようにします。

すのこの下駄や丁番は上図では省略していますが、詳細は組み立ての際に説明します。

まとめ

今回紹介した内容は、作業量が多く、難易度も高そうに見えるかもしれません。

しかし作業ひとつひとつは難しいものではなく、道具さえあれば初心者でもできることです。

実は、私もつい半年前までは相欠き継ぎなんてしたことがありませんでした。鑿(のみ)を買ったのも3か月ほど前のことで、本格的に使ったのは今回が初めてです。

はじめてでも大丈夫なので、安心してチャレンジしてみてください。次回の記事で詳しい作り方を紹介していきます!

それでは、またお会いしましょう!