さくや(@sakuyakonoha77)です。2019年8月に実施されたDIYアドバイザー資格の一次試験(筆記試験)、そして2021年11月に実施された二次試験(実技試験)に無事合格しました!

DIYアドバイザーと言っても、初めて聞くという方が多いかと思います。この記事では

- DIYアドバイザーの役割

- 資格試験の受験方法

- 試験範囲

- 一次試験(学科)の合格点と合格率

についてまとめます。DIYアドバイザーに興味のある方、これからDIYアドバイザーを目指す方は参考にしてみてください。

(※本記事は、2022年5月に加筆修正しています)

[toc]

DIYアドバイザーとは

DIYアドバイザーとは、DIYに関する指導をしたり、相談に応じることができると認められたひとのことです。

DIYという言葉は、とても広い意味を持っています。

『100均アイテムをつかったおしゃれリメイク』

『アンティーク調家具の自作』

『ディアウォールを使って自転車を壁掛けに』

これらはすべてDIYです。しかしDIYアドバイザーが扱う範囲はそれだけにとどまりません。

DIYアドバイザーが扱うのは、住宅に関わることすべて

DIYアドバイザーが扱う範囲を知るには、DIYアドバイザー資格試験の内容を見るのが一番簡単です。DIYアドバイザー資格試験の主な出題範囲をまとめると以下のようになります。

ポイント

- 住宅および住宅設備機器

- 住宅の構造(軸組工法、2x4工法、プレハブ工法)

- 基礎、床、天井、壁の中の仕組み

- DIY用品の使用上の注意、用途、保守、点検に関する知識

- 大工道具、電動工具等

- 建築金物類

- 塗料、補修材(接着剤、充填剤、テープ類、手入れ用品等)

- 木材、建材、床材、壁紙

- 左官(塗り壁材、セメント、コンクリートブロック、レンガ、タイル等)

- 水回り、電気、ガス

- DIYの施工方法、補修方法、下地処理、危険防止等に関する知識

- 床、階段、壁、天井、建具等

- 屋根、外壁、雨どい等

- 浴室、台所、トイレ、洗面所、給排水設備等

- DIYの関連法規に関する知識

DIYと呼ぶ範囲が想像以上に広いと感じたのではないでしょうか。これら全てがDIYアドバイザーが扱う範囲ですが、DIYで扱ってはならないこと(法律で禁止されていることなど)について把握しているというのも重要なポイントです。

DIYアドバイザーはなぜ必要なのか

DIYは趣味の延長というイメージが持たれることもあります。しかし本来は人々の生活に必要不可欠なものでした。そしてその必要性は今でもまったく変わっていません。

DIYの起源

DIYの発祥は第二次世界大戦後のイギリスです。戦争で荒廃した街を復興させるためにDIYがスローガンとして用いられ、市民運動に発展しました。その際に住宅の修理・改善に関する情報誌『Do it yourself』が発刊され、人々の生活の中にDIYの考え方が定着していきました。日本には1972年に初のDIYホームセンターが誕生し、これを機にDIYが普及して今に至っています。

今では全国に多くのホームセンターがあるおかげで、誰でも気軽にDIYを行うことができるようになりました。しかしその一方で、DIYは正しい方法で行わなければ怪我や事故のもとになることもあります。

これは一例ですが、2018年の大阪北部地震ではブロック塀が倒壊する事故があったのを憶えているでしょうか。そのときのブロック塀倒壊の原因は主に三つだったと言われています。

- ブロックを高く積みすぎていた

- ブロック塀に入れるべき鉄筋が不足していた

- ブロック塀が高さ1.2メートルを超す場合に必要となる『控え壁』が無かった

この三つですが、DIYアドバイザーハンドブックには安全のための注意すべきこととして明記されています。

個人がDIYでブロック塀を作るとき、上記の注意点を知らずにブロックを積めば同様の事故が起きてしまう可能性があります。DIYアドバイザーはこういう時に適切な助言をすることができるため、DIYによる事故を未然に防ぐという意味でもDIYアドバイザーは重要な役割を担っているのです。

DIYアドバイザーは『公的資格』

DIYアドバイザーは人々の生活に直接関与して貢献することができることから、経済産業省による認定を受けた公的資格として位置づけられています。公的資格の特徴は以下の通りです。

公的資格とは、国家資格と民間資格の中間に位置付けられる資格で、民間団体や公益法人が実施し文部科学省や経済産業省などの官庁や大臣が認定する資格です。

民間団体の主催ですが信用度や知名度の高い資格が数多くあり、取得した資格は公的に通用し、国家試験に準ずる資格なので、一定レベルの能力があることを保証できるので就職、転職の際に有利に働きます。

DIYアドバイザー制度は、1983年に通商産業大臣認定事業として開始されました。その後の政府方針の変更によりDIYアドバイザー認定事業は民間団体に委託され、現在は経済産業省所管の公益法人である社団法人日本DIY協会が認定を行うことになっています。

社団法人日本DIY・ホームセンター協会とは

DIYアドバイザー資格の認定を行っている一般社団法人日本DIY・ホームセンター協会は、日本におけるDIYの普及と産業の発展を目的として設立された団体です。たとえば以下のような大手ホームセンターが会員となっています。

- DCMホールディングス(Kahma、DAIKI、Homac、Sanwa、くろがねや、ケーヨーデイツー)

- カインズ

- コーナン商事(コーナン)

- ロイヤルホームセンター

- ジョイフル本田

身近なホームセンターが含まれているのではないでしょうか。他にも卸売業、製造業の企業が多数参加しており、2021年11月現在では会員社は424社にまで増えています。

余談ですが、2021年10月にDIY業界最大級のイベント『Japan DIY Homecenter Show 2021』(DIYショー)を主催したのも日本DIY・ホームセンター協会です。

DIYショーは、DIYをする方にはぜひ参加してほしいイベントです。全国からDIY関係企業が集結し、開発中の最先端の道具や新しい素材が紹介・販売されます。DIYを体験できるワークショップも豊富で、子供向けのイベントや体験コーナーもあるので親子で楽しむことができます。

また、DIY・ホームセンター協会はDIYスクールや子供工作教室を多数開催しており、DIYアドバイザーになればこういったイベントの講師(もちろん謝礼有)を務めることができます。DIYを教えることができる場があるというのは素晴らしいことですね!

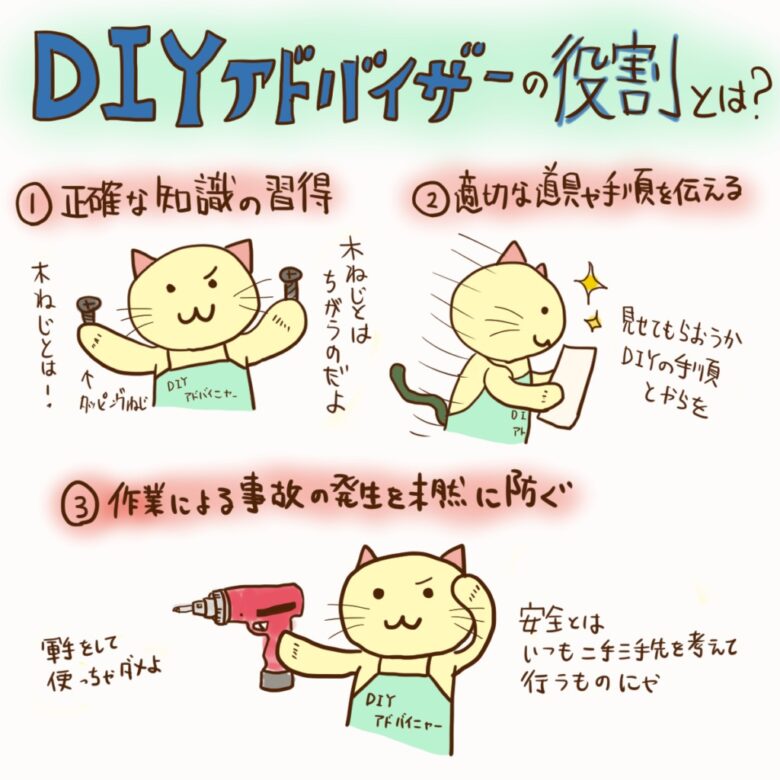

DIYアドバイザーの役割

DIYアドバイザーの役割を簡単にまとめると、次のようになります。

ポイント

- DIYに関して正確な知識と技術を習得している

- DIYを行うひとに対して適切な道具や手順を伝えることができる

- 作業による事故の発生を未然に防ぐことができる

以下では、上記3つについてそれぞれ詳しく説明していきます。

DIYに関して正確な知識と技術を習得している

DIYアドバイザーは、DIYに関するすべてのことについて正確な知識を身に付けることを求められます。

たとえば次のような質問をされたとき、適切なアドバイスをできるでしょうか?

DIYが趣味です!

屋外の木製ベンチを塗装したいんだけど、余っている水性床用ニスを使って大丈夫かな?

DIYアドバイザーなら、このように答えることができます。

DIYアドバイザーはホームセンターで売られている塗料、接着剤、洗剤などについて正確で詳しい知識を持っています。どのような場面で何を使えばよいのかを、適切にアドバイスすることができるのです。

DIYを行う人に対して適切な道具や手順を伝えることができる

このような相談を受けたときはどうでしょうか。

お風呂掃除で困っています

お風呂の浴槽の周りがゴムみたいなもので埋めてあるのですが、その部分が黒ずんで一部はがれてきています。どうすればいいですか?

DIYアドバイザーなら、次のように適切な手順をアドバイスすることができます。

- 古い充填剤の両側にカッターで切れ目を入れて、充填剤をはがす

- はがしたあとの溝をよく乾かす。急ぐ場合はドライヤーを使う

- 溝の両側にマスキングテープを貼る

- 新しいシリコン充填剤を溝に注入して、付属のヘラか濡らした指で表面をきれいにならす

- 充填剤が固まる前にマスキングテープをはがす

DIYアドバイザーは、住居の修繕について適切な手順をアドバイスすることができます。仕組みや原理についても理解しているので、状況や道具にあわせて方法を変えることも可能です。

珪藻土って・・

壁に珪藻土を塗ってみたいんです。コテを持っていないのですが、スポンジで塗ってもいいのでしょうか?

作業による事故の発生を未然に防ぐことができる

DIYを行うときには、正しい知識を持ち、正しい手順で行わなければ目的が達成できないだけでなく危険ですらあります。

ガス・水道・電気などに関しては法律により禁止されていることもありますので、DIYでどこまでやってよいのかを知っておかなければなりません。DIYアドバイザーはそれらを把握しているため、安全なDIYについてアドバイスすることができるのです。

DIYアドバイザーになるには

DIYアドバイザーになるためには、日本DIY・ホームセンター協会が実施する資格試験を受験し、合格する必要があります。

DIYアドバイザー資格試験は毎年1回行われています。試験の申込方法と受験の流れは日本DIY・ホームセンター協会のWebサイトで詳しく紹介されていますが、簡単にまとめると以下の通りです。

1.受験申し込み

受験資格

『試験が行われる年度の4月1日時点で満18歳以上であること』が唯一の受験資格です。

出願

オンラインで申し込みます。出願期間は限られているので注意してください。願書が受理されれば一次試験期日の数週間前に受験票が送付されます。

教材の入手

試験勉強用の教材は、受験願書と同様に日本DIY・ホームセンター協会のWebサイトで入手できます。次の三つが教材になります。

- DIYアドバイザーハンドブック

- DIYアドバイザーハンドブック<技能編>

- 20xx年度版学科試験問題集

ハンドブックは2冊合わせると400ページにもなり、非常にボリュームがあります。

すべてを暗記するのは現実的ではないため、ある程度ポイントを絞って勉強することが有効になります。試験の出題傾向と対策のポイント、そして私なりの勉強のコツについては次の記事にまとめています。

-

DIYアドバイザー一次試験 ~過去問の傾向と対策

続きを見る

2.学科講習会・実技研修会と試験

学科講習会

試験の2か月ほど前の時期に、東京と大阪のそれぞれで、2日間かけて学科講習会が実施されます。2019年までは大学の講堂を利用した直接講習でしたが、2021年以降はe-ラーニングになったようです。

この講習会では試験の出題傾向と対策のポイントを教えてもらうことができます。一次試験は試験範囲が非常に広く対策には苦労します。DIYの経験が少ない方は学科研修会に参加することを強くお勧めします。

一次試験(学科)試験

8月下旬ころに一次試験(学科)があります。90分の試験時間で全47問ですが、それぞれの問いに4つの小問が含まれていますので、実質200問程度のテストです。

以前は試験会場に赴いてのペーパーテストでしたが、2021年以降はCBT方式(コンピュータを使用した試験方式)になったようです。

試験終了後、約2週間で合否通知が届きます。一次試験に合格した場合、合格通知とともに二次試験の案内と実技研修会の案内が送付されます。

実技研修会

実技試験についても、あらかじめ日本DIY協会によって実技研修会が開催されます。日程は希望日を申請する形ですが、定員があるため日程の設定については先着順です。早めの申し込みをお勧めします。

実技研修会の内容は、主に下記の内容です。

- 木材の墨付けと加工方法(相欠き継ぎ、ダボ継ぎ、3枚組み継ぎなど)

- 錠前の分解と組み立て方法

- ゴム、アクリル板、タイルの加工と接着、シリコン充填剤による目地埋め方法

- 再湿式壁紙の重ねつきつけ貼りの方法

- 石膏ボードアンカー各種の取付方法

上記講習内容のほかにも、会場には試験に出てくる様々な道具、材料が展示されて実際に練習することが可能です。たとえば、下記のようなものがあります。

- 水栓、ボールタップ(分解と組み立てが練習可能)

- パイプカッター(実際にアルミパイプを切ることが可能)

- ジグソー、サンダーなどの電動工具(動かすことはできないが、サンドペーパーの取付け、刃の取付程度ならば可能)

いずれも道具や材料を持っていない限りは、自宅での練習が難しいものばかりです。これらの扱いに不安がある方は、ぜひ参加してみてください。

実技研修会で体験できない内容、たとえば『網戸の張替え』『窓ガラスへのフィルム貼り』『板材を使った箱作り』などは、実は前述のDIYショーの体験コーナーで練習することが可能でした。

ただしこれは過去の話で、2020年、2021年のDIYショーはいずれもコロナ禍の影響で一般客の参加ができなくなったため体験コーナーもなかったようです。

今後のDIYショーでは復活する可能性もありますので、期待しましょう。

二次試験(実技試験)受験

二次試験の内容は実技とです。実技研修会同様に日程を分けて開催されますが、日程は日本DIY協会側で指定するため選択はできないようです。平日に指定されることもありますので注意してください。

実技で出題されるのは3問、それぞれ10分の制限時間内に与えられた課題を達成するという内容です。試験問題はたとえば下記のような内容です。

- 木材の切断と組み立てを行い、簡単な箱を作る

- 適切なドアノブ(錠前)の選択、およびドアノブの取り外しと取り付け

- 壁紙や床材の施工や補修

- 水栓パッキンの交換

2019年までの実技試験では『面接』がありました。DIYアドバイザーの志望動機や、自分とDIYの関わりなどを質問されるものですが、内容よりも『適切に受け答えできること』が評価の対象となっていたようです。

2021年の実技試験ではコロナ禍の影響もあって面接が廃止になったため、今後は面接のことを考えなくてもよさそうです。

すごいプレッシャーの中で作業をすることになるから、慣れている作業でもしどろもどろになっちゃうんだよね

教官も真剣に見てくるから、ついつい厳しい顔になってしまうんだろうね

3.DIYアドバイザーの登録

一次試験および二次試験に合格した人は、日本DIY協会に登録申請することによりDIYアドバイザーの称号を得ることができます。

二次試験に合格すると登録申請書が送付されますので、登録料とともに登録申請を行うことでDIYアドバイザー認定証とDIYアドバイザー認定章が交付されます。

4.DIYアドバイザー登録更新

DIYアドバイザー資格の有効期間は5年間です。有効期間最後の5年目に登録更新手続きを行うことにより、登録を更新することができます。

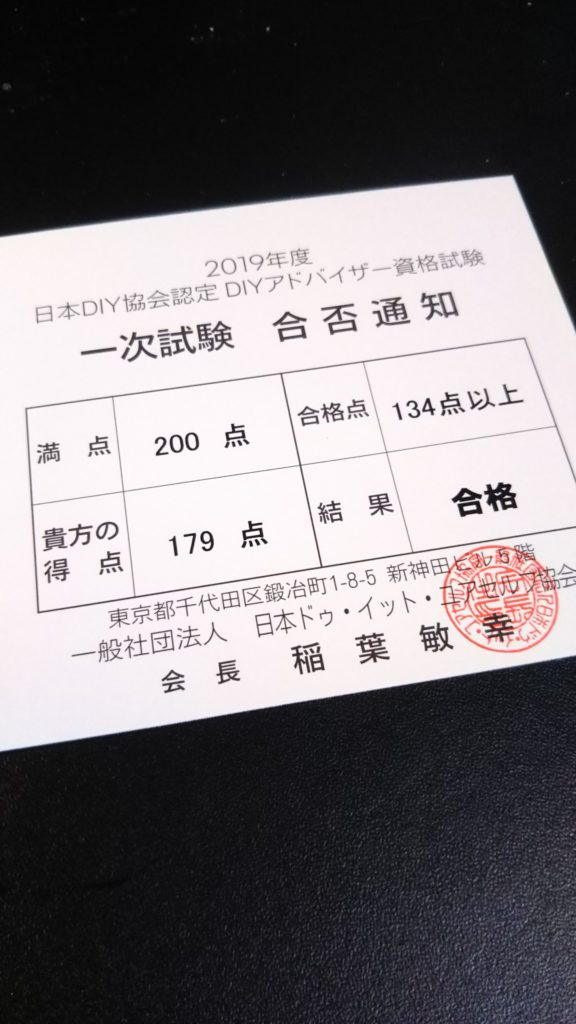

2019年度一次試験(学科)の合格点と、合格率

DIYアドバイザー資格試験の一次試験(学科)の合格基準点は年度ごとに異なり、基準点を超えれば合格となります。2019年度の場合は200点満点中134点で合格でした。

ちなみに、私の試験結果はこのとおりでした。

一次試験に合格しました!

なお、私が受験した2019年度の一次試験の結果は以下の通りです。

- 一次試験(学科)受験者:1,004名(男性739名、女性265名)

- 一次試験(学科)合格者:460名(男性343名、女性117名)、合格率45.8%

その後(2022年5月追記)

2019年の試験では、一次試験は合格したものの二次試験で不合格となってしまいました。

その次の年に再挑戦しようとしたのですがコロナ禍の影響で試験自体が中止となってしまい、リベンジを果たせたのは2021年11月。

その結果・・

DIYアドバイザー試験に合格しました!

無事に合格することができました!

実技試験は、やっぱり緊張してしまい失敗してしまいました。電動ドリルの使い方さえ間違えてしまうというポカミス。普段ならあり得ません。

そんなあり得ないことをしてしまうくらいに、実技試験の雰囲気は独特で、緊張感があります。あまり深刻に考えずに、1回目は練習、2回目が本番!‥程度に考えておいた方が楽かもしれません(笑

次の記事では、私が過去問を分析してまとめた筆記試験の出題傾向、そして私が実際に行った勉強法について詳しくまとめています。ぜひご覧ください

-

DIYアドバイザー一次試験 ~過去問の傾向と対策

続きを見る