さくや(@sakuyakonoha77)です。

前回の記事では学習机の設計と作り方の全体像を説明しました。

ここからは加工が始まります。まずは第一弾!机と本棚を支える柱の作り方についてご紹介します。

はじめての相欠き継ぎに挑戦だ!

うまくいくかな~?

たとえ失敗しても、読者がいる限り無駄にはならない・・はず・・

柱、幕板、前脚の加工

今回の家具づくりで一番難しいのが柱の加工です。本棚、机の天板、子供の体重(?)を支えるものなので、頑丈に作る必要があります。

本棚を支えることになる柱に、幕板(机の天板を支える横棒)と前脚を取り付けます。取り付けたときの横幅を抑えつつ強度を上げるため相欠き継ぎにしますが、この加工が今回最大の難所です。

2x4材を縦に切る方法

私はこれまで2x4材を縦に切ったことはありませんでした。ためしに2x4材をノコギリで縦に切ってみたところ、こんな結果になりました。

見ての通り大失敗です。斜めに切れていたり、切り口が二つに分裂してしまったりしています。これでは相欠き継ぎどころではありません。

木目の影響なのか、ノコギリがかってに曲がってしまう感じがしたんだ。どうしてもまっすぐに切れる気がしない

でもだからといって諦めるわけにはいきません。いろいろ考えて試した結果、マグネットシートを使った治具を使えばうまくいくことに気づきました。詳しくはこちらの記事で紹介していますので、ぜひ読んでみてください。

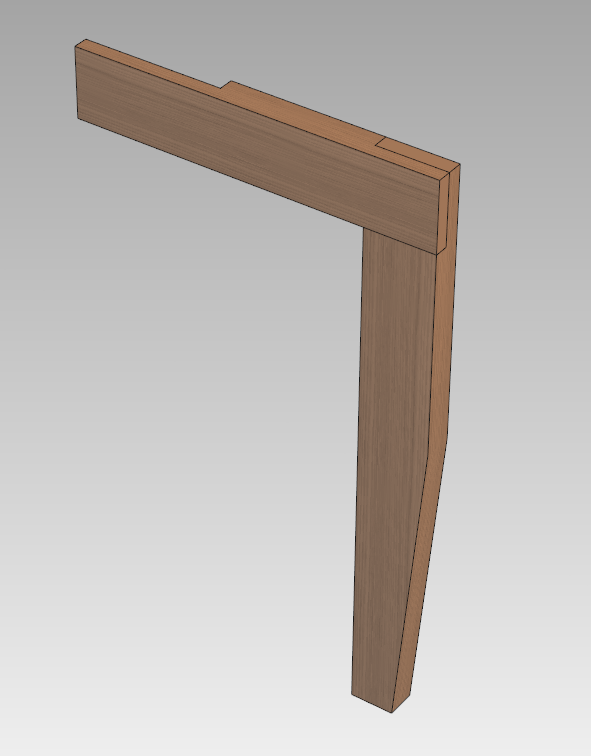

前脚と幕板を作成

上で紹介したジグと縦引きノコギリを使って、前脚と幕板を4セット作成しました。

前脚は見た目を考えて先端をテーパーに加工しました。作業台と直角切りジグを利用して、木材を斜めにクランプすればばきれいに斜め切りをすることができます。

斜めに場合も、ノコギリは縦引き用がいいね。縦横斜め兼用があるならそれでもOK

さらに、角が残っていると足に当たったときに痛いので(笑)、角は鉋(かんな)で面取りしてサンドペーパーをかけておきました。

もし鉋を使ったことが無いのであれば、初心者でも簡単に使える替え刃式鉋をおすすめします。こちらの記事で詳しく紹介していますので、よければ読んでみてください。

柱を切り欠き加工

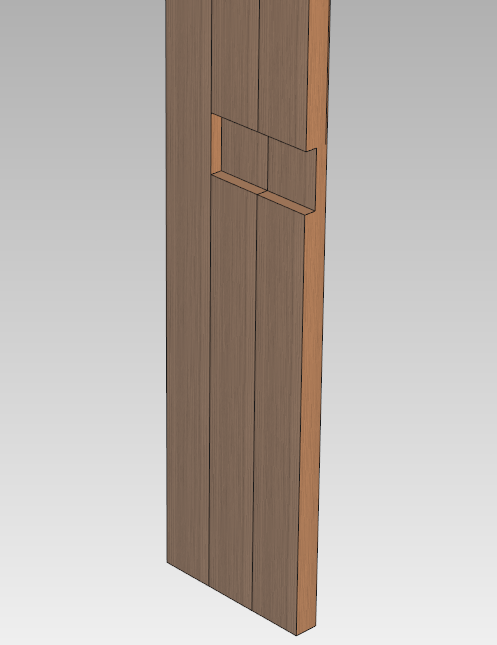

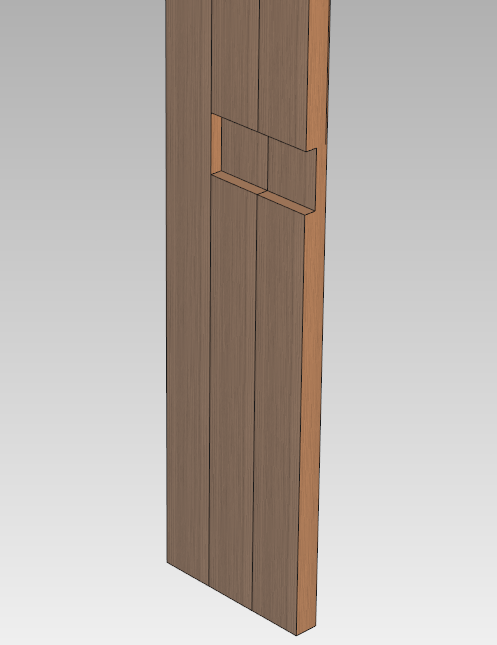

次に、柱の切り欠き加工をします。

柱3本のうち手前2本の中ほどに、厚さの半分だけ欠き取った部分があります。これを切り欠きと呼んでいます。

難しそうに見えますが、実は先ほどの縦引きノコギリよりはずっと簡単です。

ただし、どうしても鑿(のみ)と玄翁(げんのう)が必要です。いくつか持っておくと色々できて便利なので、もし持っていないのであれば購入してもいいと思います。

まずは柱に一定の深さで切り込みを入れていきます。

切り込みの幅は、手持ちの鑿の幅よりもすこし大きめ程度にしておくと後が楽になります。

次に、その柱をくるっと90度回転させてクランプします。

切り込みが向こうを向くような感じです。なお、切り込みの向かい側に別の柱を置いて置くと加工の時に木片が飛び散らないので安心です。

鑿と金づちで、切り込んだ部分を欠き取っていきます。鑿の幅に合わせて切り込みを入れてあれば、すんなりと欠き取ることができます。

一度にすべてを欠き取るのではなく、すこしずつ欠き取るようにするのがポイントです。

まずは木材の幅の半分くらいまで欠き取ったら、木材を裏返して反対側から残る半分を欠き取るようにします。あらかじめつけた墨線を越えて欠き取らないように注意してください。

最後は、少しずつ削って墨線ぴったりに合わせて仕上げます。仕上げの時は金づちを使わずに、鑿を手で突くようにして削ってもOKです。

こうして切り欠き加工を終えたものがこちらです。

鑿で加工した面は見えなくなるため、仕上がりの見た目を気にする必要はありません。加工し終わったら、ためしに先ほど作った幕板と組み合わせてみます。

ぴったりはまればOKです。すこしキツいくらいならば玄翁などで叩き込んでも良いのですが、どうしても入らないようであれば鑿で削って微調整してください。

木材の厚みで誤差が出たときのテクニック

相欠き継ぎは、二つの木材双方の厚さを半分にして組み合わせる方法ですが、片方の木材を加工したときに誤差が生じて厚さが半分にならないことがあります。

そういう場合はもう片方の木材の厚さを調整することで帳尻を合わせることが可能です。

たとえば下の写真を見てみてください。

2x4材の厚みを半分にしたかったので、厚みは 38mm ÷ 2 = 19mm であるべきですが、加工結果は16.45mmになってしまっています。2.5mmの誤差は、ちょっと気になってしまうレベルです。

こういうときは、その厚みをもう片方の木材に写し取って墨線を調整します。

当初の予定で19mmの位置に墨付けしてあった木材に、先ほどのノギスをそのままあてます。ノギスの頭の段差を利用するのがポイントです。

このようにノギスの頂点で墨線を引きなおせば、組み合わせる木材の厚みぴったりで墨付けすることができます。

木材の端から16.45mmの部分で墨付けをして欠き取ることになりますので、予定よりも浅く掘ることになり、組み合わせたときに帳尻が合うわけです。

さて、これで部品が揃いましたので、いよいよ組み立てていきます。

柱の組み立て

柱は3本の2x4材で作りますが、それぞれがバラバラでは柱として安定しません。そこで3本の2x4材をダボで連結します。いわゆる『幅はぎ』と呼ばれる方法です。

今回は 8mm x 50mm のダボを使って幅はぎすることにしました。

3本の2x4材をダボ継ぎで幅はぎ

大きい木材をダボ継ぎするときはある程度加工精度が必要になります。ダボを差し込む穴がズレていたり垂直でなかったりすると2x4材がズレてしまい仕上がりが悪くなってしまいます。

そこで今回は、ダボを差し込む穴をあける際にドリルガイドを使用しました。

これが私の愛用している神沢ドリルガイド。ちなみに、私はドリルガイドにMDF板をビス止めして使っているよ。こうすると安定するし、穴あけ位置のガイドにもなるから

まず、ドリルガイドに8mmの先三角ショートビットを取り付けます。

このとき必ず『先三角』と記載のあるドリルビットを使ってください。『先三角』ではなく先端がドリルになっているビットは思い通りの位置で止めることが難しいため、掘りすぎてしまうことがあります。

ドリルガイドにドリルビットをセットしたら、ビットの先端がダボの長さの半分+α程度になるように調整します。

ドリルビットの深さがダボの長さの半分より少し深くなるように、ドリルガイドのストッパーを調節します。穴の深さが足りない場合はダボが入らなくなりますので、少し深めに調整して大丈夫です。

電動ドリルをドリルガイドに取り付けたら準備完了です。

ドリルガイドを使って、2x4の柱側面にダボ穴をあけていきます。穴の位置と数は任意ですが、ひとつの側面に3~4か所もあれば十分です。

穴あけ位置は柱の長さを3等分して・・なんてしなくていいからね。大体の位置で大丈夫

ドリルガイドを使うときはドリルを押す手にあまり力を入れないことがコツです。力任せにドリルを押し込むとドリルガイドのストッパーを突破して掘ってしまうことがあります。

これで片面のダボ穴が開きました。次はこの向かい側になる木材にも穴を開けます。

次に、マーキングポンチを使い、向かい側の木材に穴の位置を写し取ります。

ダボ穴を写し取る際には『マーキングポンチ』あるいは『ダボマーカー』と呼ばれる道具を使います。ダボ穴の直径によって使用するマーキングポンチが異なるので、購入する際は気を付けてください。

まずは、片側のダボ穴にマーキングポンチをはめ込みます。

マーキングポンチを落とさないように気を付けながら、接合する相手の木材と合わせて、手でぎゅっと押し付けます。

こうすることでマーキングポンチの小さな突起が向かい側に刺さり、小さな穴をあけてくれます。この穴がダボ穴をあける位置になります。

マーカーで写し取った位置にドリルでダボ穴を開けて、、片側のダボ穴にダボをはめ込みます。

なお、ダボで接合する場合はダボ穴にボンドを入れておくのが普通です。しかし今回作る家具はいずれ分解することを想定しているので、ボンドはあえて入れていません。

あとで本棚の棚板を取り付ければ十分に固定されるから、ボンドが無くても大丈夫

ダボを反対側の木材のダボ穴に差し込み、しっかりと接合します。

ダボが穴にはまるものの、入りにくいと感じるときはゴムハンマーなどで叩けば大丈夫です。もしダボの位置が全く違う場合は位置を変えてダボ穴をあけなおしましょう。

この作業を繰り返して柱を組み立てます。

前脚と幕板を接合

次に、前脚と幕板を取り付けていきます。

突然ですが、この部分は子供の目に触れやすいところでもあるので、ビスを使うのは無粋です(!?)。ここではビスを使わず、あえて木の丸棒(木栓)で継いでみようと思います!

まず、丸棒を切って木栓を作ります。丸棒はホームセンターに売っている12mmのものを使用しています。2x4材の厚み(39mm)より少し長めにカットして、打ち込みやすいように先端を面取りしてきます。断面をきれいに仕上げる必要はありません。

ここでは白い木材の丸棒を使っているけど、チークやマホガニーといった色付きの丸棒を使えばオシャレだね

次に、前脚と幕板の接合部分にボンドをたっぷりつけて接着します。はみ出たボンドは水洗いで落としておきましょう。

ボンドが十分に固まってから、接合部分に径12mmの貫通穴をあけます。穴が傾かないように、ここでもドリルガイドを使用しました。

先ほど開けた穴の内側に、竹串などを使ってボンドを塗ります。

金づちで木栓を叩き込みます。

摩擦抵抗が大きいのでかなり固い。思いっきり金づちで叩く必要があるよ。床に置いて叩くよりも、木材を手で持って空中で叩いたほうが楽だったな

こうして、木栓が裏に突き抜けるまで叩き込んでください。

裏から見るとこうなります。

はみ出たボンドは水洗いで流しておきましょう。

ボンドが固まったら、アサリの無いノコギリを使ってはみ出ている部分を切り落とし、サンドペーパーで仕上げておきます。

仕上がりは、下の写真の一番右上のようになります。(他三本は丸棒を切り落とす前)

柱の塗装

最後に、柱と幕板+前脚を塗装して組み立てます。

塗装試験

木材を何で塗装するかは、毎回悩みます。塗料をあらかじめ決めているのであれば不要ですが、複数の塗料を持っているのであれば塗装試験をしてから方針を決めるのがおすすめです。

ここまでの加工で出た端材などに手持ちの塗料を塗って、塗装サンプルを作ってみましょう。

今回は手持ちの塗料がいくつかありましたので、それぞれ塗ってみました。上の写真では左から順に

となっています。

だいぶ手持ちの塗料が偏ってしまっていますが(他は使い切ってしまいました)、子供部屋は明るい色調にしたかったので、ニッペオイルステインのメープルで柱を塗ることにしました。

なおオイルステインには木材を保護したり、つやを出したりする力はありません。そのためオイルステインで着色する場合はワックスを上に塗ることをお勧めします。

今回は上塗りとしてBRIWAXのアンティークブラウンで仕上げることにしました。

塗装と組み立て

柱をオイルステインで塗装した結果がこちらです。

ここで私は痛恨のミスをしてしまいました。ニッペのオイルステインの発色が予想以上によかったのです。もっと薄い色を期待していたのですが、ずいぶんと濃い色になってしまいました・・。

柱の上に塗装サンプルを乗せていますが、色の違いがわかるでしょうか。※写真ではわかりにくいですが、実際は明らかな違いがありました。

塗装サンプルを作った際、木材のサンディングをしていなかったのが原因です。サンディングをしないと木材は塗料を吸い込まないので、色が薄くなる傾向があります。

端材で塗装サンプルを作る場合でも、手を抜かずにしっかり下地調整しましょう、ということですね。。

気を取り直して、続いて前脚を塗装します。

オイルステインでの塗装が終わったら、仕上げとしてBRIWAXを塗っていきます。スチールウールで刷り込み、しばらく待ってから布で磨き上げます。

そして、塗装の終わった柱、幕板、前脚をつなぎ合わせたのがこちらです。

柱と幕板の接合にはビスを使いました。

これで、柱の完成です!

木栓の断面は濃く染まるので、アクセントになるのがいいよね。これをやってみたかったんだ

まとめ

柱、幕板、前脚の加工は今回の家具づくりの最初の山場でした。これさえできてしまえば、あとはそれほど難しいところはありません。

あらためて考えてみると、2x4材の縦切りを手ノコで何とかしようとしたのは無茶だったかもしれませんね。

結果的にはジグを使って縦切りに成功しましたが、鑿を使って欠き取ればもっと簡単だったような気もします。

もっとも、こういうのはやってみないと苦労も楽しさもわからないし、工夫もアイデアもでてこないので無駄にはなりません。新しいジグも作れたし、帳尻合わせの微調整の練習もできたし、とてもいい経験ができました。

さて、次回はいよいよ学習机づくりです。

それでは、またお会いしましょう!