さくや(@sakuyakonoha77)です。

以前、テーブル上で使えるDIY用作業台を紹介しました。これはとても便利で、賃貸住宅の室内でも木工作業をできるようにするためには必須と言ってもよいものです。

しかし使い続けるうちに、いくつか改良したい点が出てきました。

改良したいと感じたのは次の2点です。

- 作業台自体を、テーブルにクランプできるようにしたい

- 自宅外で作業を実演するときには作業台を持ち運びたいので、分解して梱包できるようにしたい

そういった事情があって作成したのが、今回紹介する【改良版】小型作業台です。

作業台を分解したいなんてニーズはそうそうないとは思いますが(笑)、作業台をテーブルにクランプできるというのはとても便利です。

前回の作業台に比べると製作に手間はかかりますが、より高機能な作業台を作りたいという方はこちらも参考にしてみてください。

改良版小型作業台のメリット

以前作成した小型作業台と比べて、今回の改良版は二つのメリットがあります。

作業台自体をテーブルにクランプ可能

以前の作業台は、力いっぱいノコギリを動かしたときに作業台自体が動いてしまうという難点がありました。そのため場合によっては片手で作業台自体を押さえなければならない場合がありました。

改良版作業台では脚を中空にしたことで、作業台自体をテーブルにクランプすることができるようになっています。

もちろんテーブルが軽ければテーブルも一緒に動いてしまうことになりますが、少し重くなるだけでも安定感が変わります。

作業台自体を分解・組み立て可能

改良版作業台は、脚と天板をそれぞれ分解することができます。使用するときはネジで組み立てて、分解するときはネジを外すだけです。

分解することで小さくまとめることができるので、持ち運びに便利になります。また、しばらく使わない間は分解してしまっておくということもできるので、自宅での置き場所に困るような場合にも役立つと思います。

改良版小型作業台の作り方

寸法

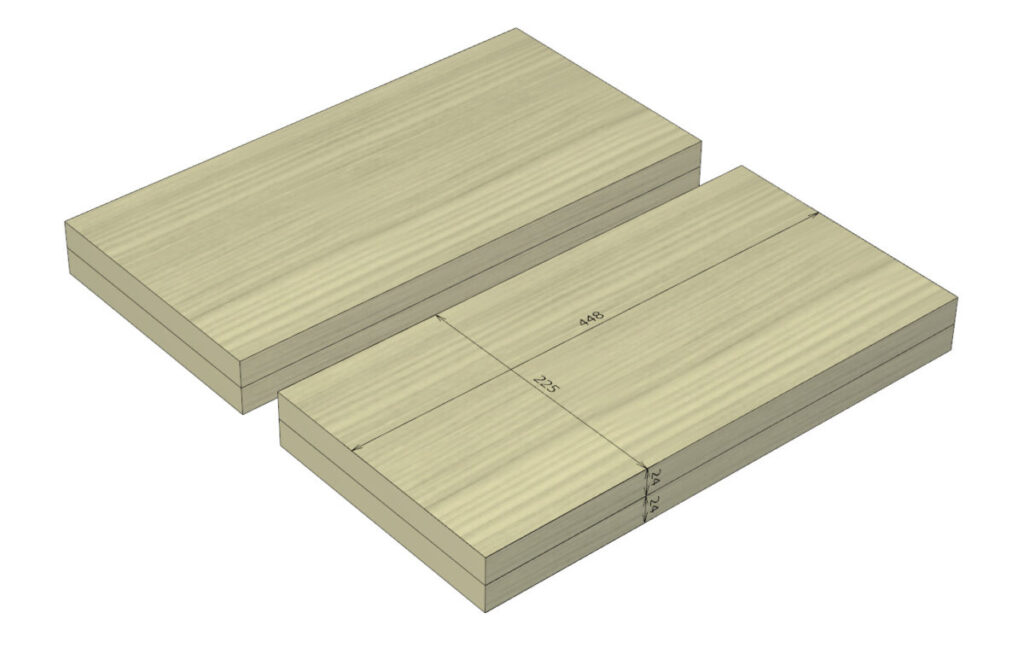

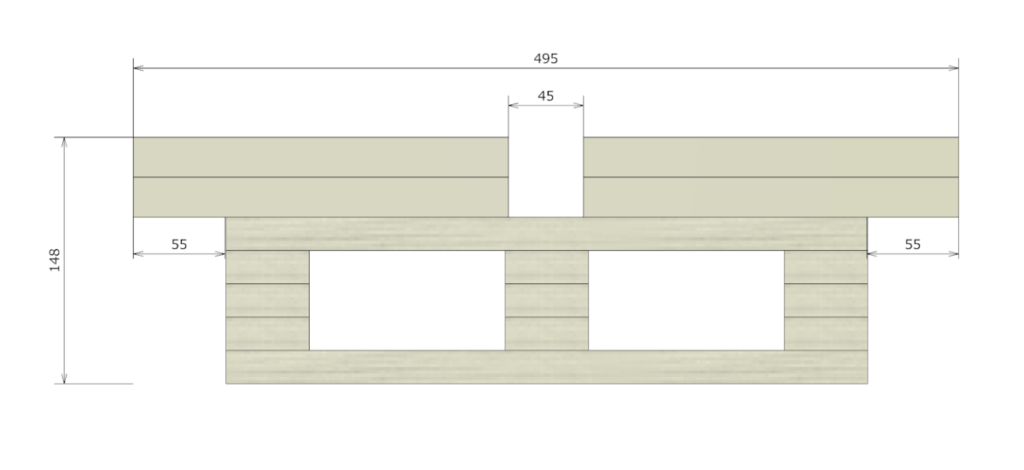

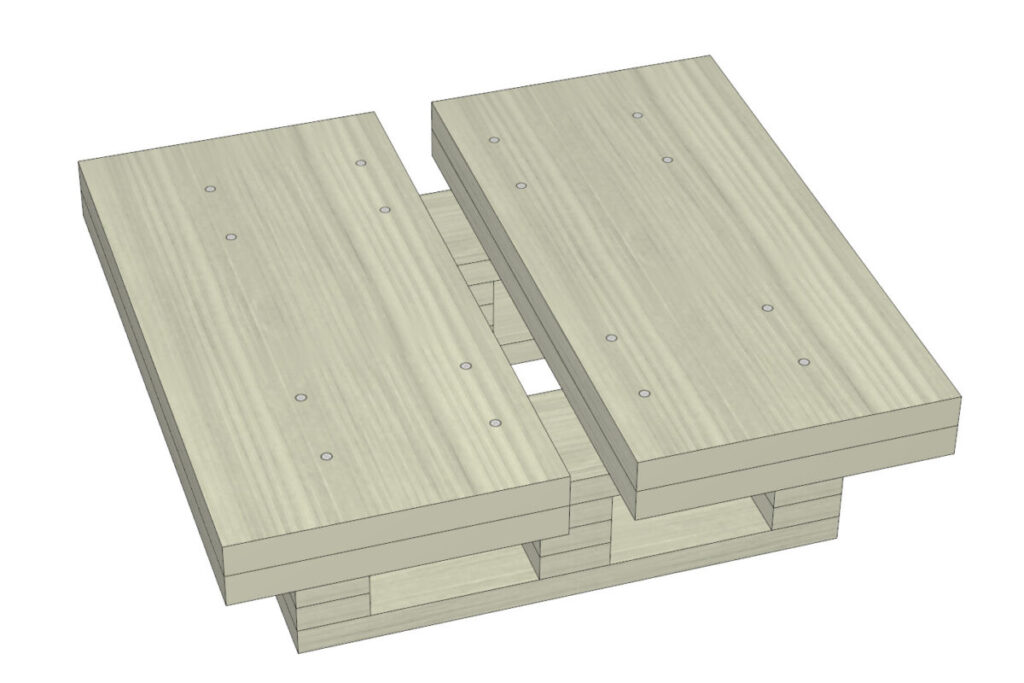

今回私が作成した改良版小型作業台のサイズはこちらの図の通りです。

天板は二つに分かれており、それぞれ長さ446mm、幅225mmとしています。

厚さ24㎜の集成材を2枚貼り合わせているので、厚さは48㎜となりました。

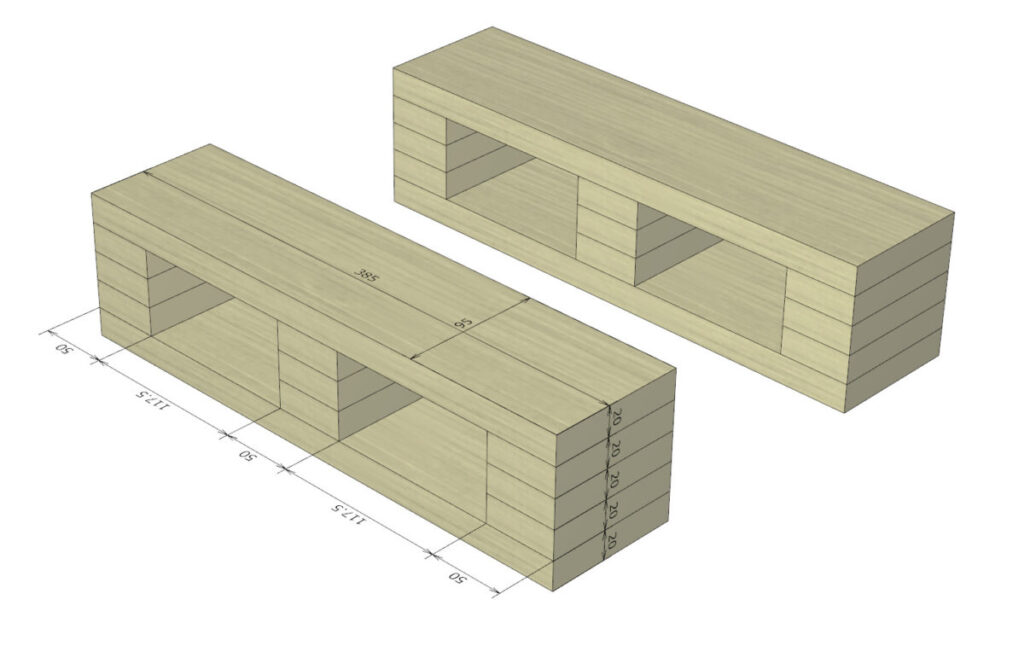

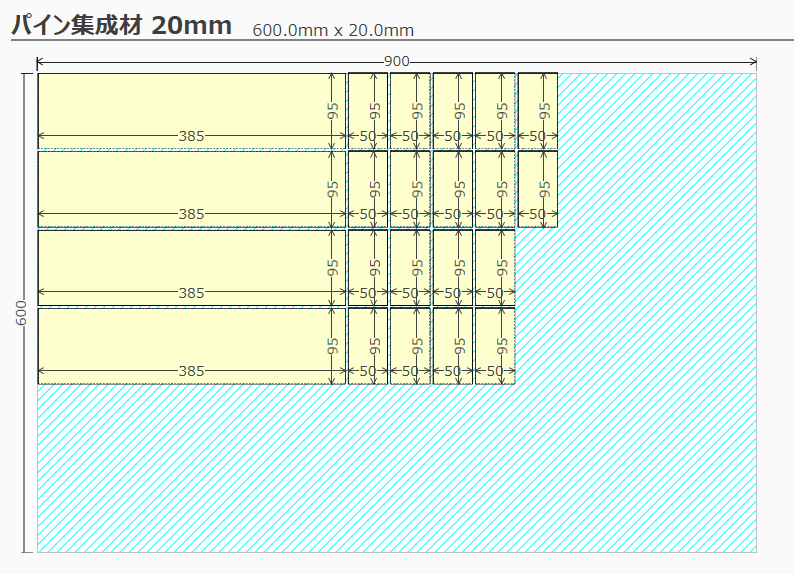

脚も二つに分かれており、それぞれ長さ385mm、幅95mmです。

厚さ20㎜のっ集成材を5枚積み重ねることで高さを100㎜としています。

作業台を組み立てた時に側面から見ると、上の図のようになっています。クランプの際に重要となる、天板と天板の間の隙間は45㎜、天板の外周でせり出している部分の幅は55㎜を確保しています。

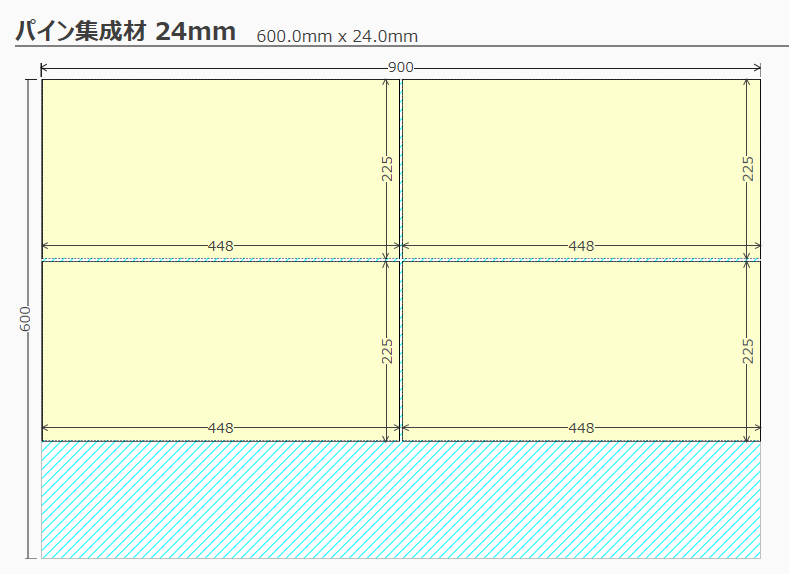

木取り図

天板と脚の木取り図はこのようになりました。

作業台の大きさと使い勝手は天板で大きく左右されるので、まずは天板に使う材料とサイズを決めてしまいます。

といっても、ホームセンターで手に入る集成材をそのままカットして使っただけだけどね

今回は厚さ24㎜の集成材を貼り合わせることで、厚みと重量がある天板にしました。重量があるほうが、ノコギリ作業のときに安定するからです。

重量の無い薄い板で作っても問題はありませんが、その場合は作業台自体をどこかにクランプする必要があると考えておく必要があります。

また、集成材ではなく合板で作ることも可能です。カットした部分のササクレさえ気を付ければ問題なく使うことができると思います。

脚は飾り‥と言うわけではないのでしっかり作る必要がありますが、作り方は何でもよいと思います。今回は集成材を積層して高さを出しつつ、重量もある程度増やすことができるような作り方にしました。

作り方

今回の作業台は、天板と脚のそれぞれについては作り方は難しくありません。材料をしっかり貼り合わせればよいだけです。

難しいのは天板と脚を連結するための下穴加工の部分なので、そこは注意して加工するようにします。

天板を貼り合わせる

まずは天板を貼り合わせます。たっぷりと接着剤を塗布したら貼り合わせて、ありったけのクランプやバイスを駆使してしっかりと圧着します。

一昼夜放置してしっかりと固まったら、はみ出した接着剤をカッターや鉋などで削ってきれいにします。

鉋がない場合はどうすればいいの?

その場合は、はみ出した接着剤をカッターで削る程度で大丈夫。ここは見た目の問題なので、機能的には変わりないよ

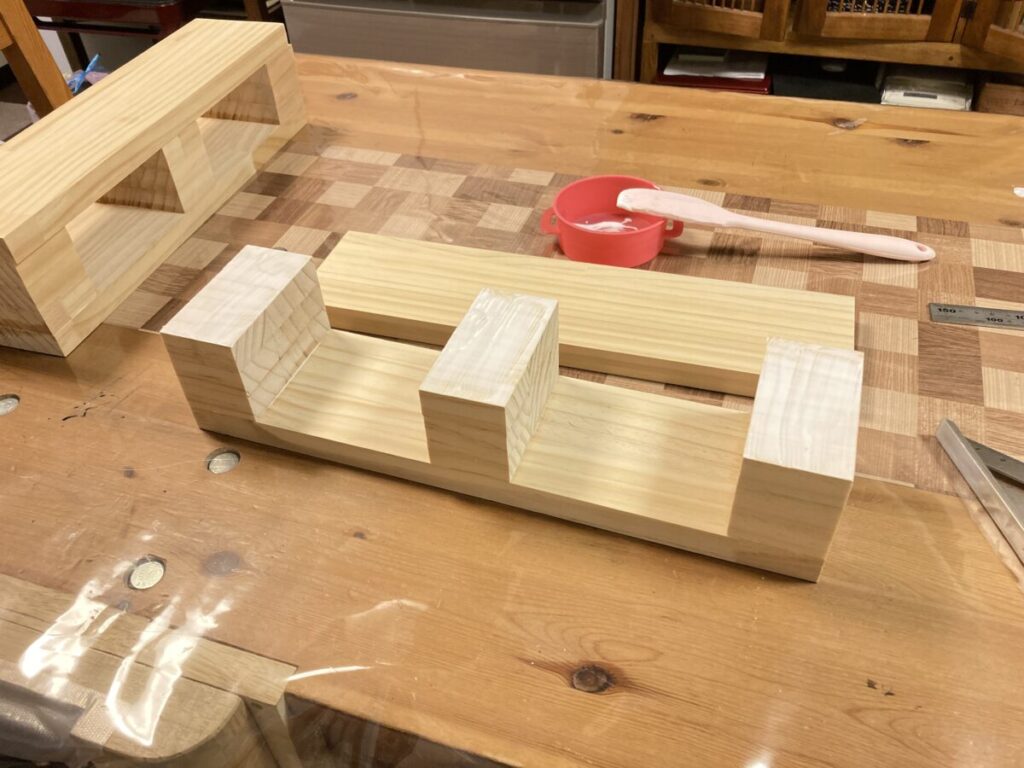

脚を貼り合わせる

天板のついでに、脚も貼り合わせていきます。上の写真ではもう『w』の形になっていますが、実際は小さい部品を三つ貼り合わせてある程度固まらせたブロックを、長い部品に貼り付けるという順序で作業をしています。

脚の接着剤が固まったら、周囲にはみ出した接着剤を削って仕上げておきます。

天板と脚をつなぐネジの位置を決める

天板と脚が揃ったら、どのようにつなぐかをイメージしながらネジを打つ位置を決める必要があります。

天板と天板の間の隙間の大きさ、周囲をどの程度せり出すかによって脚の位置が変わるので、調整しながらちょうどよい位置を探して天板側に印をつけておきます。

少し前の寸法図で、どのくらいの位置になるかって決めてなかったっけ?

おおよそは決めていたけどね、実際に組み立ててみると『なんか違うなぁ』と感じることもあるので、あまりこだわらずにしっくりくる位置を探すといいよ

今回は一枚の天板と一つの脚をつなぐ部分に4本のネジ、という方針でネジ位置を決めました。

天板のネジ位置に座繰り穴と貫通穴を空ける

ネジ位置が決まったら、まずは大き目のドリルビットで深さ数ミリの座繰り穴を空けます。この穴はとても重要で、あとで打ち込むネジの頭が天板の平面上に出てこないようにするためのものです。

使用するネジの頭に合わせて、少し大きめの直径のフォスナービットなどで深さ数ミリの穴を空けます。

座繰り穴を空けたら、座繰り穴と同じ位置に貫通穴を空けておきます。今回は直径6㎜のネジ(M6規格)を使ったので6㎜径のドリルで穴を空けました。

深さは3mm程度あれば十分のはず。あまり深く掘りすぎないように

この穴あけはフリーハンドのドリルでもいいの?

座繰り穴は精度がいらないので適当でも大丈夫だけど、その次の貫通穴はできれば正確に垂直が良いので、ドリルガイド、あるいはドリルスタンドかボール盤があればベストだね

天板の貫通穴の位置を脚に写し取る

天板に穴を空けたら、脚側の対応する位置に正確に穴を空ける必要があります。ここで脚側の穴がズレると、最終的にネジが入らなくなってしまうため注意が必要です。

慎重に位置決めをするために、以下の手順で進めます。

- 天板と脚を両面テープで仮接着

- 天板の穴にドリルビットを挿し込み、ドリルビットの先端で脚に印をつける

- 仮接着した部分をはがす

- 脚の印の部分に穴を空ける

文字だけではわかりにくいので、写真で詳しく説明していきます。まず天板と脚を両面テープで接着します。

天板と天板の間に、棒が挟まってる

あれは天板と天板の間の隙間を一定にそろえるために挟んでいるだけ。ちょうど良いのがあったから利用したんだ

天板と脚を仮接着したら、天板面を上にして、先ほど空けた穴に貫通穴を空けた際のドリルビットを挿し込みます。

ドリルビットを挿し込んだら、そのままグリグリと力を入れて、ビット先端で脚に印をつけます。

脚に穴を空けてオニメナットを埋め込む

脚側のネジ穴位置を決めたら、あとは穴を空けるだけなのですが、どの程度の大きさの穴を空けるかはネジとオニメナットのサイズに応じて決める必要があります。

今回は『ジョイントボルト』と呼ばれるM6/70mmのネジと、同じくM6/13mmのオニメナットを使用しました。この長さのネジを使うと、ネジは厚さ48㎜の天板を貫通して脚側に30mm以上突き出る形になります。

そのため、脚側には少なくとも30mmの深さの穴を空けておく必要があります。穴の直径はオニメナットの使用方法に従いますが、今回は8mm径の下穴としました。

脚側に下穴を空けたら、その穴にオニメナットを埋め込んでおきます。

天板と脚をネジで締結して完成

最後に、天板と脚をネジで締めて組み立てれば完成です!

塗装は基本的には不要ですが、無塗装だと汚れやシミが付きやすいので、気になる場合は薄く油を塗る程度でよいと思います。

この作業台の使い方は、以前の小型作業台と同じです。テーブル上に新聞紙を広げ、作業台を乗せ、その上に材料や治具をクランプして使います。

作業が終わったら新聞紙にたまった木くずをごみ箱に捨てればOK。部屋の床を汚すこともありません。

この作業台は適度な重量と大きさがあるので、ノコギリ作業のときにも安定して作業することができます。さらに力を入れて加工するような場合にはテーブルと作業台をクランプすることで安定させることもでき、必要に応じて分解して持ち運ぶこともできてとても便利です。

室内での木工ではとても頼りになる相棒になると思いますので、よろしければ作ってみてください!

補足

今回作成した改良型小型作業台を使い続けてみた結果、さらに改善したいポイントが見つかりましたのでメモしておきます。今後作ってみようという方は、以下も参考にしてみてください。

天板は面取りしないほうが良い

これまでの写真をよく見てもらうとわかりますが、私は天板の板2枚をそれぞれ大きく面取りしていました。

しかしこれは失敗だったと反省しています。加工する材料を天板の端にクランプする際に、面取りされているとクランプしにくい場合があるためです。

特に小さい部品や細い部品をクランプするときに影響が大きいため、面取りは極力しないほうが良いと感じました。もし角やササクレが気になる場合は数mm程度の幅の面取りにとどめておくのがおすすめです。